劳动力市场变化与产业变迁的内生性分析

——基于中部六省的经验研究

刘家成

劳动力市场变化与产业变迁的内生性分析

——基于中部六省的经验研究

刘家成

劳动力剩余、劳动力工资和产业结构之间长期以来表现出一种复杂的关系,以致学术界对其间的相互影响难以形成统一的观点。根据中部六省1999-2011年的经济发展数据,构建产业结构变迁与劳动力市场变化之间的联立方程模型,对中部六省劳动力剩余、劳动力工资和产业结构的关系进行实证分析,发现大量的剩余劳动力的存在和工资的上涨对产业结构转型升级有巨大贡献,同时产业结构的变迁也有助于劳动力工资的上涨和农村剩余劳动力的转移。除此之外,内资和内需也是推动中部六省产业结构升级的重要因素,而经济因素和宏观因素是影响工资和剩余劳动力数量的决定性因素。

产业结构变迁;劳动力工资;农村剩余劳动力;内生性;联立方程

中部崛起作为国家一项发展战略在2004年被提出,对中部六省而言既是挑战又是机遇,中部崛起的一条捷径就是积极承接东部沿海地区的产业转移,在承接的过程中必然面临着产业结构的调整。因此,厘清劳动力供给、工资上涨与产业结构之间的内在联系,对中部六省产业的健康发展具有实际意义。

一、相关文献综述

关于劳动力工资、农村剩余劳动力与产业结构之间的关系,国内外学者做了深入的研究。亚当·斯密从工资与效率的角度出发,指出“高工资地方的劳动者,总是比低工资地方的劳动者活泼、勤勉和敏捷”[1],说明高工资有助于高效率,积极影响着产业结构的变迁。恩格尔、威廉·配第、西蒙·库兹涅茨等从收入与产业结构关系的角度出发,认为收入可以通过改变消费结构、投资结构以及劳动力由低收入部门向高收入部门流动等途径来促进产业结构的转型升级。[2-3]H·钱纳里、S·鲁滨逊、M·赛尔奎因运用多国模型模拟收入水平提高的作用,该模型表明经济结构的变化取决于两类主要因素的演化,即总需求的水平(或人均收入)和要素供给(资本、劳动技能和人均自然资源)的结构。[4]在国内,学者对于工资与产业结构关系持两种不同的观点,一部分学者在充分考虑我国具有劳动力资源比较优势基础上提出,我国应充分发挥低工资优势来促进产业结构的优化升级[5],而另一部分学者认为,低劳动力成本正是制约着我国产业升级和技术进步的重要原因[6],低工资会使我国经济陷入“低工资水平—低生产效率—低产业层次或低产品附加值”的困境[7-8],不利于我国产业结构的升级。国外关于剩余劳动力与产业结构关系研究比较经典的理论有刘易斯“二元经济”结构理论、拉尼斯—费景汉理论和乔根森理论等等。基于我国存在大量剩余劳动力的事实,国内对剩余劳动力与产业结构升级的关系依然持两种不同观点,一方面认为,产业结构升级过程中资本会对劳动力产生挤出效应,会抑制我国大量剩余劳动力的转移[9-10],在大量剩余劳动力存在的前提下升级产业不符合比较优势原理[11]。然而,部分学者认为,产业结构的升级也有可能产生更多的就业岗位,加快结构调整和产业结构升级,是保持我国经济可持续性增长和解决就业问题的关键[12]。持该观点的学者认为,只有产业结构升级才能促进经济长期增长,而只有经济增长才是解决就业的根本。

综上所述,现有文献大多处于定性分析的阶段,缺乏相应的定量分析,另外,关于剩余劳动力供给、工资和产业结构变迁两两之间关系的文献较多,而对三者之间相互影响的分析文献较少。基于此,在目前学术界对劳动剩余、工资上涨与产业升级之间关系的争辩无定论的前提下,笔者利用中部六省1999-2011年的面板数据,建立计量模型实证分析三者之间究竟存在怎样的关系。

二、劳动力市场变化与产业结构变迁相互作用机理及模型设定

1.劳动力市场变化与产业结构变迁相互作用机理

图1 劳动力市场变化与产业结构变迁相互作用结构图

劳动力工资上涨和充足的劳动力要素供给对产业结构调整有巨大的影响。首先,工资的动力激励效应,劳动作为一种重要的生产要素,由于价格信号的引导会从低价格部门向高价格部门流动,第一产业比较效益低,劳动报酬小,从而会导致劳动力逐渐向比较效益高的第二、第三产业流动,促进产业结构的优化升级。其次,工资的消费积累效应和投资积累效应,随着工资的上涨,居民生活水平提高,消费结构、投资结构会发生改变,由最初的初级品消费逐渐向高档品消费转变,由最初的不投资到储蓄再到投资转变,需求结构和投资结构的转变必然引起产业结构的变迁。第三,工资内生推动作用,工资上涨至少在两个方面能促进生产率的提高,一方面,工资上涨,有助于吸引高素质人才,带动生产率提高,另一方面,工资上涨会提高居民生活水平,提高其受教育程度,这是提高劳动力质量的重要途径。最后,大量剩余劳动力的存在,保障了劳动力要素的投入,劳动力、资金、技术是生产发展必不可少的三大要素,其中,劳动力是最重要的要素,只有劳动者才能将资金和技术最大效率地结合起来。

2.模型设定

通过文献回顾可以看出,劳动力市场的变化和产业结构的变迁具有双向作用。因此,笔者在借鉴前人联立方程模型的基础之上,构建以下模型:

其中,LW表示劳动力工资变化,LSY表示剩余劳动力变化,IS表示产业结构的变化,Xlw表示影响劳动力工资变化的其他因素,Ylsy表示影响大量劳动力剩余存在的其他因素,Zis表示影响产业结构变迁的其他因素。

联立方程模型是由两个或两个以上的相互联系的单一方程组成的方程组,由于其包含的变量和描述的经济关系较多,所以能够较为全面地反映经济系统的运行规律。

目前国内对影响劳动力市场变化因素的看法基本一致,劳动力市场变化的相关因素可以归结为经济因素、宏观因素和政策因素[13-14]。因此,本文将从这三个方面引入影响劳动力工资变化和剩余劳动数量变化的指标。

影响劳动力工资变化的因素选取以下指标,考虑到中国二元经济结构,本文在经济因素中引入农村净收入X1,城市净收入X2。宏观因素主要考虑GDP(X3),产业结构的变迁IS和剩余劳动力LSY对劳动力工资变化的影响。政策因素选取境外投资X4和社会公共福利投资X5。其中α0为常数项,αi为变量系数,ξ为随机误差项,劳动力工资变化构建以下方程模型:

LWit=α0+α1ISit+α2LSYit+α3X1it+α4X2it+α5X3it+α6X4it+α7X5it+ξit

对于剩余劳动力,本文从产生大量剩余劳动力的影响因素和吸收剩余劳动力的影响因素两方面入手选取以下指标,人口自然增长率Y1、产业结构的变迁IS、劳动力工资LW、GDP(Y2)、境外投资Y3、社会公共福利投资Y4、内需Y5和出口Y6。其中β0是常数,βi是变量系数,η为随机误差项,影响劳动力剩余的模型方程为:

LSYit=β0+β1ISit+β2LWit+β3Y1it+β4Y2it+β5Y3it+β6Y4it+β7Y5it+β8Y6it+ηit

国内在对产业结构变迁的研究中大多侧重于产业结构变迁对其他经济因素的影响,而对影响产业结构变迁因素进行系统分析的并不多。根据李倩、张文忠等通过因子分析得出对产业结构变迁影响较大的因子有全社会固定资产投资、国内申请专利授权数、科技拨款总额和三产就业人员;[15]张冰、金戈将港台产业结构的变迁归结为制度因素、企业利润。[16]本文选取资本、劳动、市场和政府政策四大类指标作为影响产业结构变迁的因素。资本中选取固定资产投资Z1和境外投资Z2。劳动主要考虑劳动力工资的变化LW、人力资本Z3和剩余劳动力数量LSY。市场考虑内需Z4和出口Z5两个市场。由于2004年中国提出中部崛起,相继沿海产业向中西部转移等等,在此考虑政府政策对产业结构的变迁成为必然,引入虚拟变量Z6来反映相关的政策因素。于是有以下方程模型,χ0为常数项,χi为变量系数,ψ为随机误差项:

ISit=χ0+χ1LWit+χ2LSYit+χ3Z1it+χ4Z2it+χ5Z3it+χ6Z4it+χ7Z5it+χ8Z6it+ψit

为了更准确地反映产业结构变迁与劳动力市场变化的内生性,本文构建以下联立方程模型:

LWit=α0+α1ISit+α2LSYit+α3X1it+α4X2it+α5X3it+α6X4it+α7X5it+ξit

(1)

LSYit=β0+β1ISit+β2LWit+β3Y1it+β4Y2it+β5Y3it+β6Y4it+β7Y5it+β8Y6it+ηit

(2)

ISit=χ0+χ1LWit+χ2LSYit+χ3Z1it+χ4Z2it+χ5Z3it+χ6Z4it+χ7Z5it+χ8Z6it+ψit

(3)

三、数据来源、研究方法及变量解释

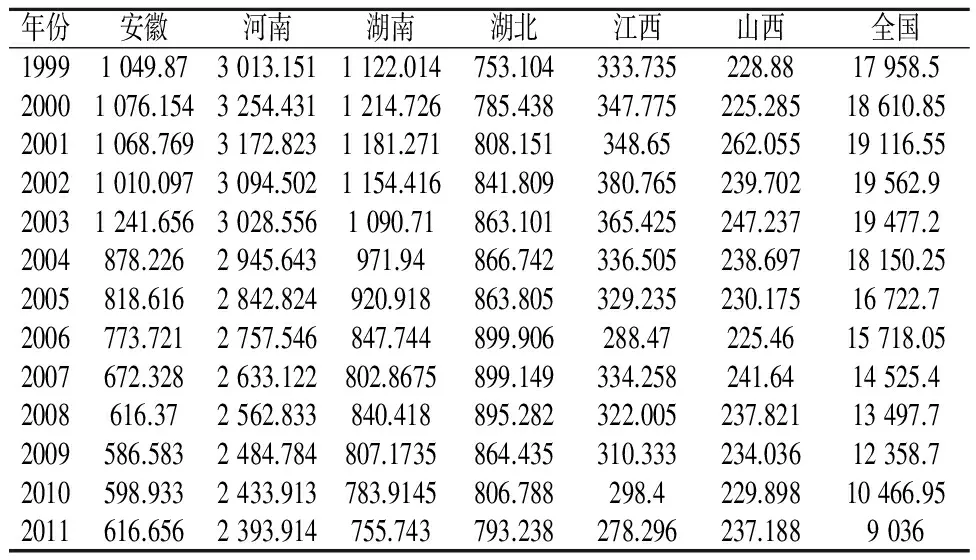

本文数据均来自1999-2012年中部六省各省的统计年鉴以及1999-2012年中国统计年鉴。在此,借鉴苏小、金彦平对安徽省农村剩余劳动力估算的劳动播种面积法对中部六省各省1999-2011年农村剩余劳动力数量进行测算[17],结果见表1。方程模型中其余各指标均可由相应统计年鉴直接获取。

本文选取职工实际平均工资和农村剩余劳动力数量来反映劳动力市场变化,而产业结构的变迁用各省第二、第三产业产值之和占GDP比重来表示。为了模型尽可能显著,同时尽可能避免出现异方差,本文对除虚拟变量Z6i之外的其他变量均取对数。为了避免模型残差出现自相关,本文加入LWit、LSYit、ISit三个内生变量滞后一期项作为解释变量,具体的指标解释如表2所示。

表1 中部六省各省及全国农业剩余劳动力估算结果 单位:万人

数据来源:根据六省各省统计年鉴整理

表2 指标分类解释及处理情况

四、模型估计与解释

1.方程识别性判断及估计方法

阶条件:模型包含的内生变量及预定变量总数K=14,各方程包含的内生变量及预定变量个数Mi,模型包含的内生变量个数G=3,则K-M1=6>G-1,方程(1)满足阶条件,同理方程(2)、(3)均满足阶条件。

由于K-M1=6>G-1,K-M2=5>G-1,K-M3>G-1,方程(1)、(2)、(3)均为过度识别。因此,本文在估计方法上采用系统方程估计法中的GMM估计法,广义矩估计方法允许随机误差项存在异方差和序列相关,因此,得到的参数估计量比其他方法更为有效。利用工具变量解决内生性问题,并借助Eviews6.0对模型进行估计。[18]

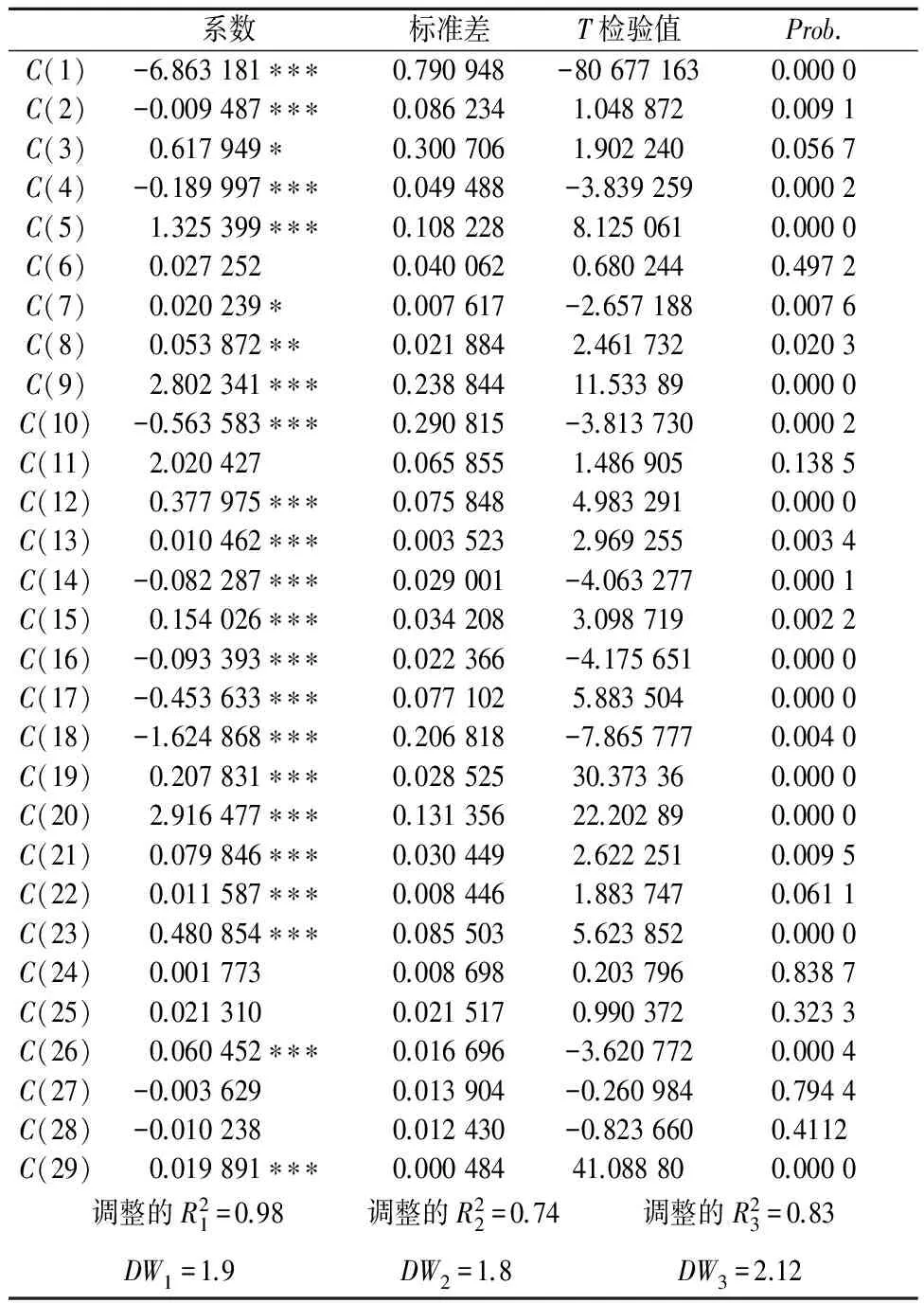

2.模型估计

模型估计结果见表3。从t检验值,R2和D.W值来看,模型回归结果具有较好的解释力,所得系数的估计值与前文所述的经济意义基本相符。

表3 联立方程模型估计结果

注: *、**、***分别表示10%、5%、1%的显著性水平

由参数估计结果可得联立方程模型如下:

(4)

(5)

(6)

首先,劳动力工资、农村剩余劳动力和产业结构变迁三者之间相互影响。剩余劳动力数和产业结构变迁对劳动力工资影响显著,剩余劳动力数与劳动力平均工资负相关,产业结构变迁与劳动力平均工资正相关,农村剩余劳动力数减少1%,劳动力平均工资就会上涨0.009%,第二、三产业产值占比增加1%,劳动力平均工资上涨0.618%,这与实际是相符合的;劳动力平均工资对农村剩余劳动力数影响的显著性水平不高,但产业结构的变迁对农村剩余劳动力有显著影响,产业结构变动1%会引起农村剩余劳动力变动0.378%,即产业结构的优化升级有助于农村剩余劳动力的转移;劳动力平均工资和农村剩余劳动力的存在对产业结构转型都有显著影响,劳动力平均工资和剩余劳动力数量变动1%分别会引起产业结构变动0.08%和0.02%,且工资对产业结构影响显著于劳动力数量,提高劳动力工资有助于产业结构的转型升级。可以看出,劳动力工资、农村剩余劳动力数和产业结构变迁之间的关系与前文所述基本一致。

其次,影响劳动力平均工资变化的其他因素。农村净收入X1,城市净收入X2,境外投资X4均在1%的水平上显著,社会公共福利投资X5在5%的水平上显著,GDP对平均工资影响不明显。农村净收入与平均工资负相关,主要是因为,农村净收入的提高会抑制农村剩余劳动力流动,劳动力在农村主要从业于第一产业,而由于第一产业带动经济增长的能力较低,从而工资较低,在劳动力总数不变而工资总额相对下降的情况下,会导致平均工资的下降,相反,城市净收入的提高会导致平均工资的上涨,城市净收入提高1%,平均工资上涨1.325%。境外投资和社会公共福利投资增加1%,会分别引起平均工资上涨0.02%和0.054%。GDP(X3)对平均工资影响不明显,主要因为我国职工工资总额占GDP比重较低,GDP变化对工资影响不明显。

再次,影响农村剩余劳动力数量的其他因素。人口自然增长率、GDP、境外投资、社会公共福利和内需都在1%的显著性水平上影响着剩余劳动力数量的增减,出口在5%的水平上影响剩余劳动力数量的变化。人口自然增长率降低1%,农村剩余劳动力数量会下降0.01%,GDP增加、社会公共福利投资增加以及内需和出口的增加都会降低农村剩余劳动力数量。值得注意的是,境外投资增加与农村剩余劳动力数呈正相关关系,境外投资增加1%,农村剩余劳动力数增加0.154%,因为,境外投资主要投资于第二产业,由于第二产业就业弹性相对较小以及资金对劳动力的挤出效应,会使第二产业劳动力就业减少,从而可能导致农村剩余劳动力阶段性增加。

最后,影响产业结构变迁的其他因素分析。由实证结果可以看出,固定资产投资和内需均在1%的显著性水平上影响产业结构的变迁,固定资产投资和内需增加1%,第二、三产业产值占GDP比重分别增加0.48%和0.06%。由投资和消费对产业结构影响系数看,投资是拉动中部六省经济增长的主要途径,消费对产业的影响力相对不足。境外投资和出口对产业结构影响不明显,主要是因为近年来境外投资大部分集中于我国东部沿海地区,对中部地区影响相对较小,出口和外资对地区产业的升级具有重大作用[19-20],但对中部六省而言,其作用尚未完全显现。

五、结论及政策建议

1.结论

本文通过构建劳动力市场变化与产业结构变迁的联立方程模型,运用中部六省1999-2011年的面板数据实证分析了中部地区劳动力市场变化与产业结构变迁的内生性。从实证结果可以得到以下几点结论:

第一,产业结构变迁与劳动力市场变化相互影响。劳动力平均工资的提高有助于产业结构的转型升级,反之产业结构的转型升级又会促进劳动力工资的提高;大量农村剩余劳动力的存在保障了产业发展所需的劳动力要素,同时,产业结构的转型是吸纳大量农村剩余劳动力的主要途径。目前,中部六省工资上涨,产业结构转型升级并带动农村剩余劳动力转移,这是经济发展的合理方向。

第二,经济因素和宏观因素是决定劳动力市场变化的根本因素。城乡收入、境外投资、内需和出口对劳动力市场变化产生较大的影响。二元经济结构下,城乡收入对平均工资的提高发挥不同的作用,农村净收入的提高会抑制平均工资增长的速度,而城市净收入的提高会促进平均工资的提高;投资对劳动力市场变化的影响较为复杂,一方面,投资增加会促进劳动力工资的上涨,另一方面由于资金的增加会产生挤出效应,在产业结构不够完善的情况下会使剩余劳动力人数增加;内需和出口的增加能有效促进剩余劳动力的转移。

第三,内资和内需对中部六省产业结构的变迁影响显著。通过对中部六省投资和消费、内资和外资进行分析发现,投资对产业结构的影响显著于消费,内资对产业结构变迁的影响大于外资对产业结构变迁的影响。另外,由于样本期较短,本文中国家政策对产业结构变迁的影响部显著,但从长期来看,国家政策的倾斜有利于地区产业结构的优化。

2.政策建议

第一,工资上涨有助于产业结构的优化升级,因此,中部六省在承接产业转移的过程中,在保障劳动力基本工资的前提下适时调整职工工资,合理确定并彻底落实最低工资制度等有利于产业结构的优化,从而创造更多的就业岗位带动剩余劳动力转移。

第二,剩余劳动力的存在为产业结构的转型提供了充足的劳动力要素,鉴于中部六省剩余劳动力存量较大,在产业转移的过程中可以较多考虑劳动密集型的产业的承接,以便于本地比较优势的发挥。

第三,中部六省内资和内需对产业发展贡献巨大,消费相对不足,外资利用力度不大,今后引进外部资金、拓宽区际和国际市场对中部六省产业结构的转型升级有重大的意义。

[1] 亚当·斯密.国民财富的性质和原因的研究上卷[M].郭大力,王亚南,译.北京:商务印书馆,1974:75.

[2] 威廉·配第.政治算术[M].陈东野,译.北京:商务印书馆,1978:19-20.

[3] 西蒙·库兹涅茨.各国的经济增长——总产值和生产结构[M].常勋,译.北京:商务印书馆,1985.

[4] H·钱纳里,S·鲁宾逊,M·赛尔奎因.工业化和经济增长的比较研究[M].吴奇,王松宝,译.上海:上海三联书店,上海人民出版社,1995.

[5] 林毅夫,蔡昉,李周.比较优势与发展战略[J].中国社会科学,1995(5):10-12.

[6] 陈俊.从国际比较看我国劳动力价格水平的优越及趋势[J].中国经贸导刊,2006(8):25-26.

[7] 李文博,陈贵富.工资水平、劳动力供求结构与产业发展型式[J].厦门大学学报:哲学社会科学版,2010(5):5-13.

[8] 王佳菲.提高劳动者报酬的产业结构的升级效应及其现实启示[J].经济学家,2010(10):5-9.

[9] 吴敬琏.走新型工业化道路实现增长方式转变[J].中国制造业信息化,2005(S1):32-34.

[10] 胡鞍钢.中国的就业政策和建议[J].宏观经济研究,1998(12):50-53.

[11] 陈在余,张运华.就业需求与工业化相互关系的实证研究[J].经济与管理研究,2004(1):20-22,28.

[11] 王云平.产业结构调整与升级:解决就业问题的选择[J].当代财经,2003(3):117-120.

[13] 薛继亮.产业结构转型和劳动力市场调整的微观机理研究:理论与实践[J].上海财经大学学报,2013(1):68-75.

[14] 李永捷,路遥,李杰.我国劳动力市场影响因素分析[J].中国人力资源开发,2007(9):78-80.

[15] 李倩,张文忠,余建辉.基于VEC模型的产业结构变动影响因子分析[J].中国区域经济,2012(5):32-43.

[16] 张冰,金戈.进口贸易与经济增长的研究综述[J].国际商务,2007(2):28-32.

[17] 苏小,金彦平.安徽省农业剩余劳动力估算与转移对策[J].安徽农业科学,2013(4):1758-1759.

[18] 郭存芝,杜延军,李春吉.计量经济学——理论·方法·Eviews应用[M].北京:科学出版社,2008:253-288.

[19] 陈丽蔷,安丽娜.外资对东道国产业结构演进的作用[J].吉林省经济管理干部学院学报,2007(1):9-11.

[15] 左雯雯.外商直接投资对我国产业结构调整影响的研究[D].北京:华北电力大学,2010.

责任编辑 张军涛

Endogenous Analysis of Labor Market and Industrial Structure Change——A Study Based on the Experiences of the Six Central Provinces

LIUJia-cheng/AnhuiUniversityofTechnology

Surplus labor, labor wage and industrial structure have long presented a complicated relationship so that it is difficult to unify an opinion about their interaction. This paper, according to the panel data of the six central provinces from 1999-2011, creates a simultaneous equation model between the industrial structure change and the labor market change in order to analyze the relationship among the surplus labor, labor wage and industrial structure. The results show the vast surplus labor and labor wage inflation have a huge contribution to the transfer and upgrading of industrial structure. Meanwhile,the industrial structure changes will help the labor wage inflation and the transfer of rural surplus labor. In addition, domestic capital and domestic demand are also the important factors of promoting industrial structure upgrading,while the economic factors and macroscopical factors play a decisive role in labor wage and the number of the surplus labor.

industrial structure change; labor wage; rural surplus labor; endogenous; simultaneous equations

2013-08-27

刘家成,安徽工业大学商学院数量经济学专业硕士研究生,主要从事数量经济学研究。(501896647@qq.com)

C911

A

2095-6576(2014)02-0080-05