对“题设条件重复设置”命题思想在高考中的应用研究*

丁佐建

(江苏省常州市第一中学,江苏 常州 213000)

1 问题的提出

高考命题研究的不断深入,在中学物理教学的范畴内,全新的物理模型和情景越来越少.为了命制高质量的试题,拓展命题的范围,各地命题者不断地尝试将原本超出教学内容和难度的物理情景用 “题设条件重复设置”的命题思想进行改造,经过多年的探索,这一命题思想在高考命题中已占有一席之地.2013上海高考物理试卷中有一道绝妙的好题(详见后续[题1]),就是这一命题思想成熟的标志.

1.1 什么是题设条件重复设置

如果题设条件已经能够确定某几个并列的物理结果和相关的一些物理特征,但为了某种考查的需要,却有意对部分结果进行赋值或告知某些物理过程中的物理特征,利用结果间的关系或结果与特征之间的关系求解结果,这就叫做题设条件重复设置,简称条件重置.[1]有部分教师认为,重置条件就是多余条件,是逻辑上的重叠.

具体讲(如图1),题设条件A、B……通过某些物理过程、物理规律已经能够确定几个并列结果α、β……以及相关物理过程中的特征a、b……,在结果α、β之间、结果与物理特征之间存在某种必然的逻辑关系.求解结果α,本应从条件A、B……入手,通过“解题通道甲”直接求解,但这条解题通道可能在知识范畴、逻辑推理、数学运算等方面超出了考查要求,于是命题者直接对结果β进行赋值,或告知物理特征a,利用结果间或结果与特征的关系求解结果α,这就是命题中的条件重置.

图1

1.2 高考题例分析

为了更清晰地搞清什么是题设条件的重复设置,请看高考题例分析.

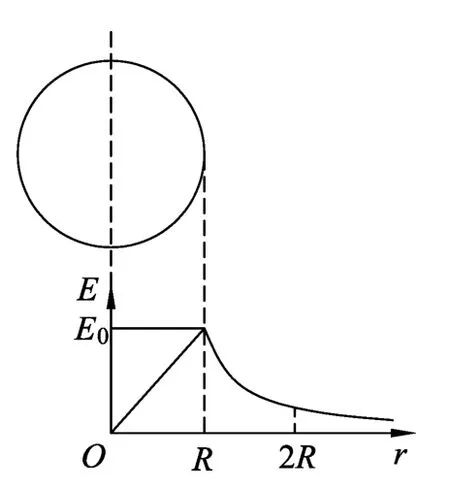

题1.(2013年上海高考题)半径为R,均匀带正电荷的球体在空间产生球对称的电场;场强大小沿半径分布如图2所示,图中E0已知,E-r曲线下0~R部分的面积等于R~2R部分的面积.

(1)写出E-r曲线下面积的单位;

图2

(3)求球心与球表面间的电势差ΔU;

(4)质量为m,电荷量为q的负电荷在球面处需具有多大的速度可以刚好运动到2R处?

评析:由题干中的条件“均匀带正电荷的球体”,其空间任意一点的场强E与此点到球心的距离r的函数关系就已经确定、任意两点间的电势差也就唯一确定.命题者给出“均匀带正电荷的球体”的两个必然的并列的结果:E-r图像和“E-r曲线下0~R部分的面积等于R~2R部分的面积”,这就是题设条件的重复设置.

为什么要进行条件重置呢?原因在于:要求解第(4)问,根据动能定理必须知道R~2R之间的电势差,条件“均匀带正电荷的球体”和“E0已知”是求解这两点间的电势差的充分条件,但超出了教学和考查要求,命题者又不愿直白告诉考生,以免难度太低,同时失去了对E-r图像面积物理含义的考查功能,于是给出E-r图像并就相关面积特征进行了阐述,达到了既考查了E-r图像面积的物理含义,又达到考查动能定理的双重目的.

条件重置的优点很明显:一是能够拓展命题面,原本超出考试要求的一些物理过程、物理方法,通过如此改造,降低了难度;二是能够预设考查功能,通过对部分结果有选择性地赋值,引导学生从命题者的考查意图出发进行解题,实现了命题者的考查预设.

2 “条件设置”命题思想在高考中发展脉络

在高考命题中,第1次很明确开始使用“条件重置”命题思想进行命题发生在2005年,发展至今大致经历了3个阶段.

2.1 部分结果进行赋值

“条件重置”命题思想最初在高考中体现为:有选择性地对部分结果进行赋值.刚面世就给中学物理教师带来了很大范围内的惊奇、争论、研讨,部分教师认为:对部分结果进行赋值是多余条件,逻辑上的重叠,给予了强烈的质疑.

图3

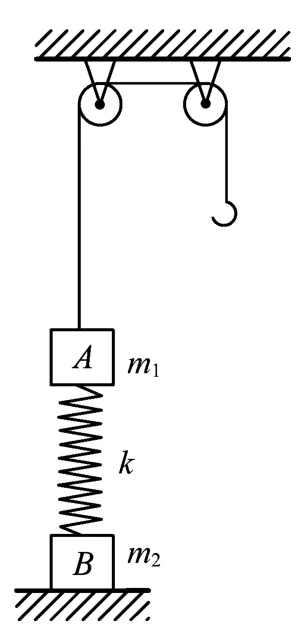

题2.(2005年全国理综题)如图3,质量为m1的物体A经一轻质弹簧与下方地面上的质量为m2的物体B相连,弹簧的劲度系数为k,A、B都处于静止状态.一条不可伸长的轻绳绕过轻滑轮,一端连物体A,另一端连一轻挂钩.开始时各段绳都处于伸直状态,A上方的一段绳沿竖直方向.现在挂钩上挂一质量为m3的物体C并从静止状态释放,已知它恰好能使B离开地面但不继续上升.若将C换成另一个质量为(m1+m3)的物体D,仍从上述初始位置由静止状态释放,则这次B刚离地时D的速度的大小是多少?已知重力加速度为g.

评析:由题中A与B两物体的质量、弹簧的劲度系数以及“恰好能使B离开地面但不继续上升”这样的条件及要求,根据能量守恒或简谐运动的对称性等有关规律,可以建立求解C质量的解题通道.

解得

即根据题设条件,C物体的质量是唯一确定、可以求解的,但弹性势能的表达式在中学教学中不作要求,因此命题者对C物体的质量赋值为m3,这就是重置条件.

2.2 对结果间的关系进行阐述

命题研究的发展,重置的条件开始由对结果的数据赋值向阐述结果间的关系转化,命题思想和实践向前迈进了一大步.

题3.(2008年江苏高考题)在场强为B的水平匀强磁场中,一质量为m、带正电q的小球在O静止释放,小球的运动曲线如图4所示.已知此曲线在最低点的曲率半径为该点到x轴距离的2倍,重力加速度为g.求:

(1)小球运动到任意位置P(x,y)的速率v;

(2)小球在运动过程中第一次下降的最大距离ym;

图4

评析:这是竖直平面内的圆周运动与水平方向上的匀速直线运动的合运动,如图4所示,根据牛顿运动定律及相关数学知识可知,粒子运动的轨迹为摆线,下降的最大距离ym和轨迹最低点的曲率半径是并列的确定的结果,条件充分可以求解了,但直接求解“下降的最大距离ym”远远超过了学生的能力要求,于是命题者额外阐述了这两个结果间的关系“最低点的曲率半径为该点到x轴距离的2倍”,这要比对某一结果直接赋值高明得多,质疑也少得多.

2.3 对物理特征进行描述

研究和实践的进一步深入,这种命题思想最终走向成熟,对物理特征的描述成为条件重置的主流、成为一种常态化的题型和命题思想.前述[题1]就是此类试题,试题一公布即赢得众多好评,看不出明显的逻辑的重叠,是一道绝妙的好题.再看一例分析.

题4.(2013年福建理综题)如图5甲,空间存在一范围足够大的垂直于xOy平面向外的匀强磁场,磁感应强度大小为B.让质量为m,电荷量为q(q>0)的粒子从坐标原点0沿着xOy平面以不同的初速度大小和方向入射到该磁场中.不计重力和粒子间的影响.

图5

(1)若粒子以初速度v1沿y轴正向入射,恰好能经过x轴上的A(a,0)点,求v1的大小.

(2)已知一粒子的初速度大小为v(v>v1).为使该粒子能经过A(a,0)点,其入射角θ(粒子初速度与x轴正向的夹角)有几个?并求出对应的sinθ值.

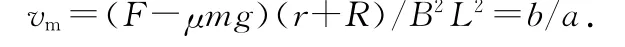

(3)如图5乙,若在此空间再加入沿y轴正向、大小为E的匀强电场,一粒子从O点以初速度v0沿x轴正向发射.研究表明:粒子在xOy平面内做周期性运动,且在任一时刻,粒子速度的x分量vx与其所在位置的y坐标成正比,比例系数与场强大小E无关.求该粒子运动过程中的最大速度值vm.

评析:在本题第(3)问中,题设条件“若在此空间再加入沿y轴正向、大小为E的匀强电场,一粒子从O点以初速度v0沿x轴正向发射”已经决定了粒子的运动轨迹、运动的最大速度等结论,直接求解明显超出了中学物理的教学要求,因此命题者对此运动进行了特征描述——“在任一时刻,粒子速度的x分量vx与其所在位置的y坐标成正比,比例系数与场强大小E无关”,这是重置的条件,是对粒子运动特征的描绘,而不是直接对某一物理结果进行赋值.

“题设条件重复设置”命题思想大大拓展了命题的范围,对命题研究有很好的促进和发展作用,但这种命题思想也有一个严重的隐患——不自洽,甚至在高考命题中出现过此类的事故,值得广大教师和研究者关注.

3 题设条件的自洽性

所谓自洽性是指:某一逻辑的推理过程和结果要能与逻辑条件相互呼应,不能出现自相矛盾的现象,否则逻辑过程就是错误的.[2]

在对图1的分析中,下列4种情况属于不自洽:一是对结果β的赋值与由“解题通道乙”所得结果β的值不一致;二是利用β结果求得的α结果与由“解题通道甲”得到的α结果不一致;三是对结果间关系或物理特征的描述不真实;四是其他自相矛盾的现象.

图6

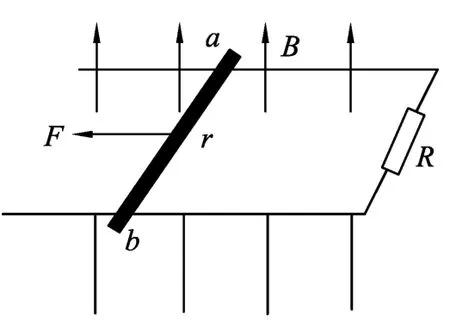

题5.(2009年福建高考题)如图6所示,固定位置在同一水平面内的两根平行长直金属导轨的间距为d,其右端接有阻值为R的电阻,整个装置处在竖直向上磁感应强度大小为B的匀强磁场中.一质量为m(质量分布均匀)的导体杆ab垂直于导轨放置,且与两导轨保持良好接触,杆与导轨之间的动摩擦因数为μ.现杆在水平向左、垂直于杆的恒力F作用下从静止开始沿导轨运动距离L时,速度恰好达到最大(运动过程中杆始终与导轨保持垂直).设杆接入电路的电阻为r,导轨电阻不计,重力加速度大小为g.则此过程

(C)恒力F做的功与摩擦力做的功之和等于杆动能的变化量.

(D)恒力F做的功与安培力做的功之和大于杆动能的变化量.

评析:在本题中,根据牛顿运动定律,杆在恒力作用下运动L获得的速度是确定的,但命题者将这样速度赋值为“速度恰好达到最大”,这是重置条件.大部分教师认为这是一道考查电磁感应的好题,能很好地考查学生的过程分析能力、功能关系和能量守恒.但这个“速度恰好达到最大”的赋值正确吗?

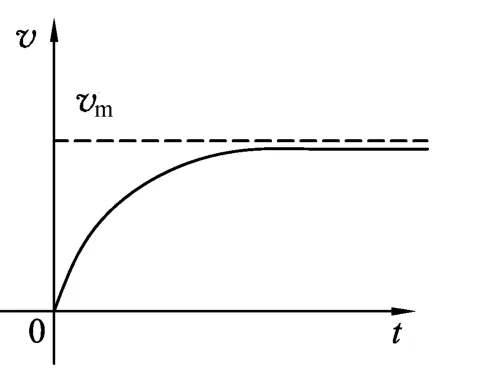

定性分析如下.导体杆运动后速度变大,电动势变大,电流变大,安培力变大,导体杆做加速度变小的加速运动,如图7可知,在加速度趋近于0,位移趋近于无限、时间趋近于无限时,才可能达到匀速的速度即最大速度.

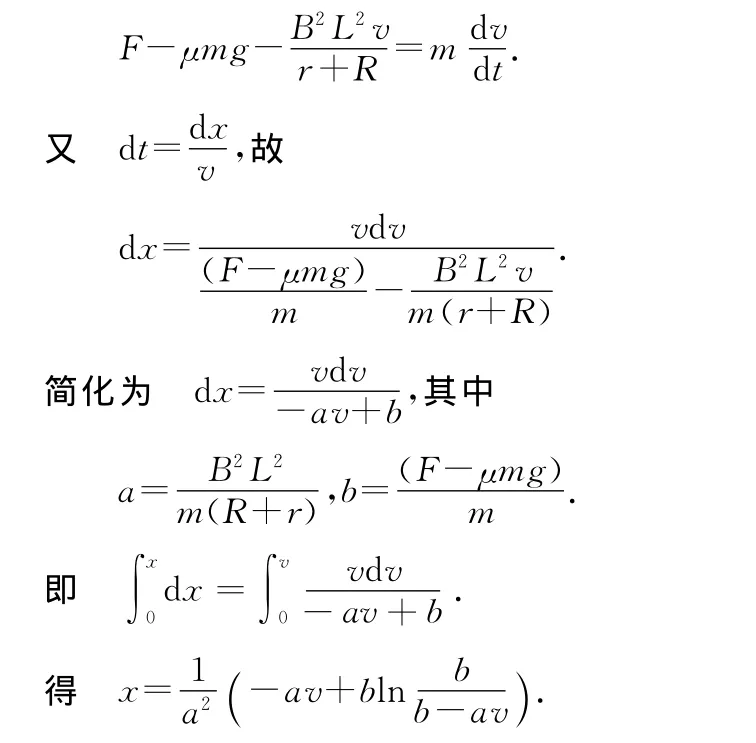

为了更精确说明,运算分析如下.由牛顿第二定律,得

图7

由此可见,将速度达到最大

代入,运动的距离x趋近于无限大,即最大速度永远达不到,只能无限趋近.这就是重置条件命题中出现的不自洽问题.

在高考中出现不自洽题,其影响非常大,值得反思.类似的不自洽题在各种复习资料中还可见到.有些看不出有明显的矛盾之处,但仔细分析还是能看出一些蛛丝马迹的问题,具体可参见相关文献[1-3],不再赘述.

1 丁佐建.题设条件的重复设置和自洽性研究[J].教学月刊,2013(6):21-23.

2 丁佐建,丁岳林.谈谈题设条件的自洽性[J].物理通报,2007(7):21-23.

3 丁佐建.恒功率运动问题中的自洽性研究[J].物理教师,2013(11):50-52.