透视“考研热”现象的理性层面

——基于对在读研究生的访谈

阚武杰

(南京师范大学教育科学学院,江苏南京,210097)

2014年全国硕士研究生入学考试已经过去,现各大高校正如火如荼地开展复试工作。在2014届的毕业生们还未完成考研的全部进程时,众多2015届的莘莘学子早已开始投入考研复习的状态中,成为下一届考研大军的一分子。如此往复,“生生不息”。通过各地考研报名信息与确认统计情况来看,自2008年至2013年,考研人数呈逐年上涨趋势;2014年总人数虽较去年减少4万,但专业学位硕士报名数却高达68万,比2013年多出9万人。不难发现,越来越多的本科毕业生避开就业渠道,转而选择继续求学深造,由此,致使“考研热”现象一直持续存在。

一、当前“考研热”现状分析

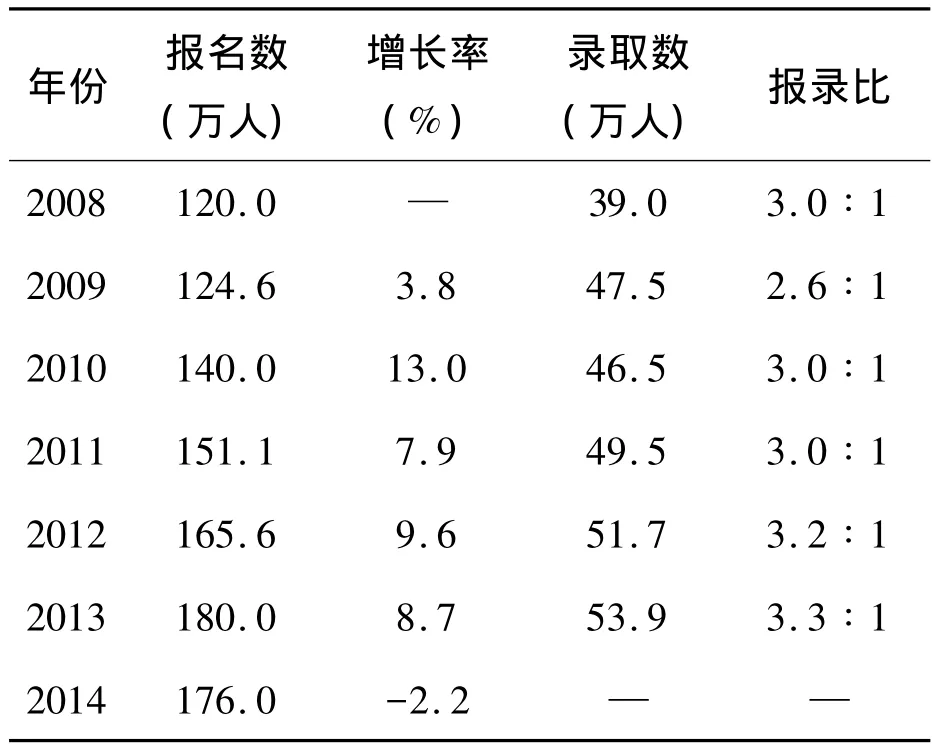

如表1所示,2008年研究生报名人数120万,2009年124.6万,增长率为3.8%;而到了2010年陡然增到140万,增长率上升到13%,这也是近年来研究生报名人数增幅最大的一年。尽管以后每年的研究生报名人数的增长率都在10%以下,但是考研人数却不断上升;2014年虽较2013年有所下跌,但仍远远高于其他年份。庞大的数字不禁令人感到震惊:为什么在录取人数和录取比率未曾有多大波动的情况下,依旧有很多人毅然决然地选择放弃就业转而考研呢?他们的行为全部都是在深思熟虑之后做出的明智之举吗?为深入了解这些学生考研的动机,研究者对在读研究生(即已经被录取正在读研的学生)进行了访谈。

表1 2008—2014年研究生报名和录取情况

二、在读研究生对考研现状的回应

研究者通过访谈在读研究生来了解他们的考研初衷,进而透视“考研热”的理性层面。访谈对象选取不同类型的高校(工科类、综合类、师范类等)的在读研究生。考虑到社会对不同学科专业的需求度不同,为保证所选访谈对象具有一定代表性,研究者选择的访谈对象所学专业涉及理科、工科、人文社科等不同学科。受到研究条件的限制,研究者主要采用电话和网络的方式对研究对象进行访谈。经过分析与比较访谈内容,得出的结果如表2~表6所示:

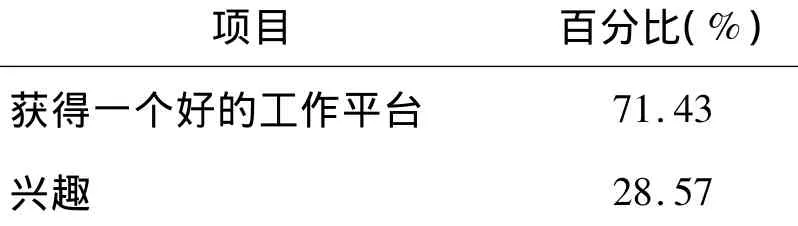

表2 在读研究生的考研动机

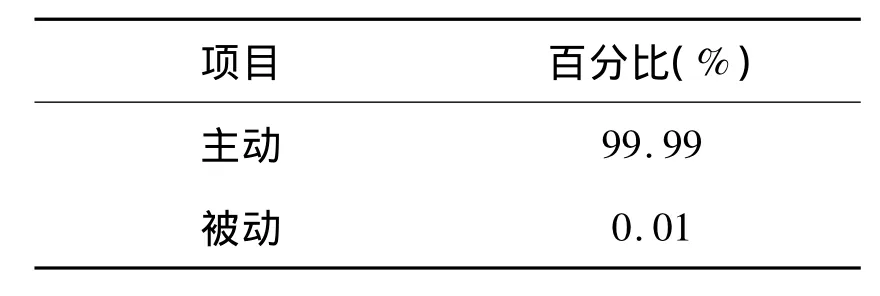

表3 在读研究生对考研的主动性

表4 在读研究生的读研期间的打算

表5 在读研究生是否后悔考研

表6 在读研究生对考研人数上涨现象的看法

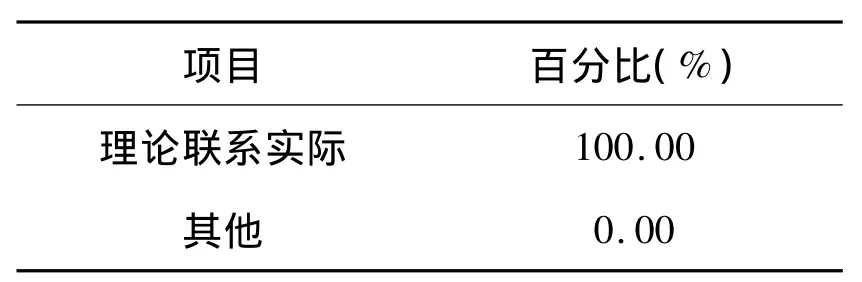

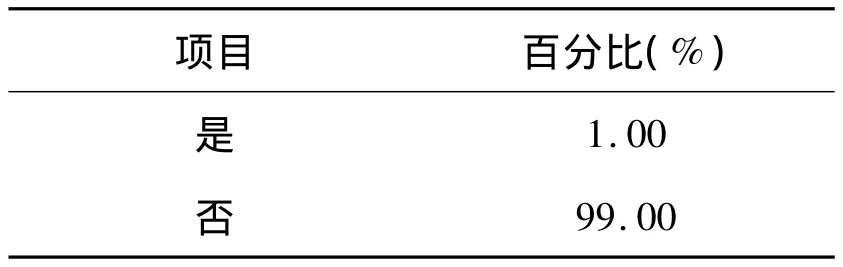

表2~表6的数据反映了在读研究生对待考研的态度。想要通过考研获取较高的工作平台的人数为71.43%,而单纯为兴趣继续深造的仅占28.57%;对于已经被录取的考研学子来说,主动参加考研的占99.99%,但这并不代表所有报名考研的人均是主动报考。有调查显示,许多人选择考研是处于随波逐流、盲目趋从的心理,这一点在访谈过程中也被在读研究生提到。在读研究生回应“读研期间的打算”这一问题时,100%的人都认为应该理论联系实际,既要注重理论知识的深入,同时也要多参与实践,只有经过实践检验,所获得的知识才具有科学性、客观性,最终也才能成为社会所需要的人。对于历年考研人数持续上涨的现象,持消极态度的人数超过了持积极态度与保持中立的人数。持消极态度的人认为,在当今社会中,研究生并不一定比本科生占优势,关键是靠能力;持中立态度的人认为,应根据自己的实际情况决定是否考研。

此外,研究者也就考研动机对在读研究生进行了访谈。当前大学生考研的初衷大多是为拥有好的平台、门槛,从而获取高工资、高地位、高声望等。这也正符合“从近几年学校考研的情况来看,应届学生所占的比例一直很高,大部分学生的读研目标很明确,就是为就业做准备”[1]这一研究结论。

三、对在读研究生回应内容的分析

通过分析访谈内容,研究者发现,这些在读研究生中存在一种相似的现象:考研前,为了有更高的平台;读研中,注重实践的重要作用;读研后,不确定是否继续深造,但更倾向于工作。

受到家庭环境,尤其是家庭经济条件的影响,很多人选择考研是为了有更高的平台,以便为将来就业做准备。一方面“如果经过研究生阶段的深入、系统的学习,获得研究生学历,就能在未来的市场竞争的天平上增加砝码”[2];另一方面,社会上的用人单位也在不断提高门槛,盲目追求高学历,而不根据自己的实际需要确定招聘对象。其实,这种盲目引进人才的做法,既给单位增加了经济负担,又没有多少实际效益可言;而高级人才由于无法充分发挥自己的才能,思想不稳定,从而增加了单位人事的不稳定因素[3]。

访谈发现,无论是工科类、理科类的在读研究生,还是人文社科类的在读研究生,都倾向于理论与实践相结合。传统的纯理论探究与实际应用很难完全吻合,而只有在充分掌握理论知识的基础上,将其付诸实践、融会贯通,才能更好地立足社会,从而尽展才能。这一点基本被所有在读研究生们认可,可见其存在的重要性。

此外,他们中有很多人不能明确硕士毕业后的去向。若是无工作、金钱、声望等外在因素的制约,大部分人(尤其是文科生)更愿意在学术道路上走下去。然而,迫于外在的压力,即使选择走上学术的道路,大多数人可能还是会变成“在学术的某个小角落里讨生活的片面的学者”[4]。

总而言之,在读研究生的心理状态以及外在表现,也是曾经、现在及将来选择考研的人中所普遍存在的现象。研究者认为,想加入考研大军的学子若想做出正确的选择,需要事先进行理性分析,根据自身的实际情况决定是否考研,以及考上研究生以后的道路应该如何走。

四、“考研热”现象理性层面的透视

尽管考研人数持续不断上涨,研究生的录取人数却没有明显增加。面对越来越高的报录率,为什么仍有无数学生加入到考研大军中,这是否是经过深思熟虑所做出的明智之举呢?他们花费大量时间、精力、金钱投入到没有十分把握的考研中,这么做是否是理性的呢?即便被理想的高校录取,成为名副其实的在读研究生,又能否彰显出这是理性选择的结果吗?对此,研究者力从理性层面来透视“考研热”现象。

(一)基于社会门槛的提高

如前文所述,很多在读研究生放弃就业、选择考研的原因在于当前社会工作岗位门槛的提高。“随着我国高等教育的不断发展,高等教育已从精英教育过渡到大众化教育阶段,人才出现相对过剩的局面。”[5]当社会所能提供的岗位满足不了众多人才的应聘时,招聘单位自然愿意选择高学历、高素质和高能力的人才。而这无疑增加了高校应届毕业生,尤其是普通院校的应届毕业生的就业竞争压力。为了避开这一“高峰”,很多人选择“另谋出路”,即通过考研,提升学历,进而为自己在未来的就业中增加“砝码”。这也是访谈中大多数在读研究生们共同的心声与感慨。社会就业门槛的提高,迫使广大学子不得不转向遥远漫长的考研之路,这也是“考研热”现象出现的原因之一。面对生活的高压力,选择考研提升自己,也不失为一种理性的选择。

(二)基于系统知识的弥补

众所周知,越来越多的高校为了提高名声、获取生源,不惜花大代价,建楼房、造花园,做各种宣传,“表面文章”做得十分到位。然而,很多学子进入大学后才发现学校的教学质量并非如宣传中一样。此外,大学的“放养式”教育,使得学生可以不受约束自由支配时间,许多学生通过从事各种兼职、参加各种社团、证书考试提升自己的实践能力。然而,学术上要求的研究创新能力、自主学习能力、独立思考判断能力等却无一涉及。因此,有人感叹:“本科教育的质量在不断下滑,现在的本科生水平越来越不如从前了!”通过考研,期待在硕士阶段系统、深层地弥补知识,全面提高学术能力,是所有研究生及准备读研的学生的理性之举。若是“考研热”现象缘之于此,那么不但不希望其“降温”,反而希望其迅速“升温”才好。

(三)基于名校情结的了却

历经高中三年的“洗礼”,一部分人得以“花落其家”,然而另一部分人却因各种因素而与名校“失之交臂”。“对莘莘学子来说,名校意味着拥有更雄厚的师资队伍,一流的教学实施,以及丰厚的科研经费;就读名校,就意味着为自己加固了一道保险,可以一劳永逸,在成就感、幸福感大大增强的同时,也博得了更高的社会地位。”[6]很多人将本科院校视作“驿站”,期望四年后通过考研实现当年的“名校梦”,从而提高自身的社会地位。考研既帮助了众多学子了却“名校情结”,又能提高他们的整体素质,可谓一举两得。鉴于此,“考研热”现象的存在有其一定的道理。

(四)基于学校和家长的期望

“目前,政府和教育部门对高校就业率有硬性要求,而学生考取研究生将被统计到就业率内;况且在一些评比和检查中,高校本科毕业生考取研究生的比例是一个重要的参数。”[5]所以,各高校都倾向于鼓舞学生考研,并通过举办讲座等形式向学生“传达”考研的重要性。此外,中国家长“盼子成龙、盼女成凤”的心理,古已有之。因为“他们早年的生活经历使他们知道社会上的人是有‘等级’之分的,而这个‘等级’往往又取决于受教育的程度”[5]。因此,很多父母不满足于子女现有的学历水平,从而为其提供相应的环境与条件,鼓励子女走上考研之路。家长的支持成为了很多考研学子强有力的后盾。如果有一定的条件可以让自己放下杂念、抛却顾虑,选择考研也是一种理性之举。

五、结语

“考研热”已成为当前社会的热门词汇之一,这一现象的出现有极其复杂的原因。从在读研究生的回应中可以得知,以上几种因素是“考研热”成为普遍现象的关键因素所在。对于是否考研,很多在读研究生都有一致的想法:根据自己的实际情况,量力而行;若确实需要提升,应该走一走考研之路;若本科毕业就有较好的工作岗位,大可不必将时间浪费在“遥遥无期”的考研之路上。“考研热”现象的存在虽然在一定层面上是广大学子理性选择的结果,但也是有限定条件的。广大学子还是首先需要清楚地分析自身条件,做出明智的抉择。

其次,教师、家长也应给予明确、理性的指导。本科期间,教师除了授予学生知识之外,还应注重培养他们的价值判断、独立思考等方面的能力。“高校应对学生的考研进行宏观指导和咨询,让学生清醒地认识到考研的真正目的。”[7]同时,家长也应分清当前形势,不能一味地追求学历、声望、名校,而忽视孩子的个体差异性以及他们的特长所在。

第三,相关政府机构也应采取措施,合理布局社会岗位,让每个学有所成的“知识分子”都能拥有一份称心如意的工作,如此一来,广大学子也定会审视自身,理性地选择是否考研,社会也将会更为完整与和谐。

在众多的考研学子中,也不乏这样一些人:他们做了充分的理性思考,其考研初衷确是为走学术之路,志向也未曾改变;但在后来的读研过程中,由于经济条件、家庭环境、工作就业等因素的影响,被迫改变初衷,读研只为谋生做准备。研究者认为,对于这样的学子,应该尽量提供帮助,改变外在条件,消除其在学术路上前进的顾虑,培养一大批优秀的学术研究人才。

[1]王希莲.大学生“考研热”探析[J].江西社会科学,2001(6):173-174.

[2]周彦.浅谈大学生考研热[J].商品与质量,2011(S6):224.

[3]王友华.浅析“考研热”及其社会正、反功能[J].理论界,2004(4):180.

[4]〔德〕尼采.论我们教育机构的未来[M].周国平,译.南京:译林出版社,2012:11.

[5]路瑞峰.对大学生考研或就业的理性思考[J].教育与职业,2008(6):170.

[6]钱桦.考研现象的社会思考——“考研热降温”到“名校崇拜升温”的反思[J].继续教育研究,2008(10):173.

[7]许宁,许玥.高校“考研热”利与弊之思辨[J].盐城工学院学报:社会科学版,2011(4):75-76.

——九所“双一流”高校本科生抽样调查的结果分析