农村社会保障的现状及其满意度影响因素分析——基于陕西省汉中市农民群体的实证研究

郑建君

(中国社会科学院 政治学研究所,北京100028)

在中国现代化发展的进程中,农村基层治理的经济社会结构发生了巨大变化,原有的一元化治理模式和以家庭个人为单位的传统农业生产经营模式越来越不能适应农村社会发展的需要,并聚化为一种农村发展过程中的“衰败”困境。生产力落后、市场竞争力低下、农村人口结构严重失衡、基层自治组织活力丧失等等,都是现有农村衰败困境的具体体现。那么,如何使中国乡村走出“衰败”,一方面要改变中国农村传统的自给自足的小农经济方式,另一方面还要进行体制和结构的变革,在完成农村现代化的基础上,使农村重新获得社会的、文化的和政治的生命力。对于这种体制和结构的变革,除需加快城镇化进程和改革现有的土地制度之外,还应特别重视建立完善的农村社会保障体系。通过向农村地区实施体系完善、覆盖全面、分配合理的社会保障服务,将有利于帮助农村跨越现有困境和推进现代化发展。

在行政管理实践领域和学术研究领域,以往对农村社会保障体系的界定主要集中在社会保险(养老保险、合作医疗)、社会福利(儿童福利、妇女福利和老人福利)和社会救济(贫民救助、灾民救助、长期病患农民救助、孤儿孤单老人救助)三大领域,并根据农村地区现实需要的迫切性确立和实施了针对农业人口的三大保障制度——社会养老保险制度、新型合作医疗制度和最低生活保障制度[1]。然而,从理论上看,作为一种典型的公共产品,社会保障是托底农民基本生存和生活发展的“安全网”,其范围应当不单单局限于以往对农村社会保障体系的界定。为此,本文对农村社会保障的调查与分析将其范围扩展至基本公共服务范畴,形成了一个在基本公共服务框架下的社会保障大概念,具体包括公共教育、劳动就业服务、社会保障、基本社会服务、医疗卫生、人口计生、住房保障、公共文化等领域。

当把“建立完善的农村社会保障体系”作为农村走出衰败困境的重要变革途径来看待的时候,必须从一个包含基本公共服务在内的“大社会保障”的构念来重新对当前乡村的社会保障进行评估和做出判断。因为传统意义上的由社会保险、社会福利和社会救济所组成的农村社会保障体系或制度,至多解决的是农民的生存问题,它并不能承担起帮助或推动农村走出衰败困境和持续发展的任务。基于此,中国社会科学院创新工程“地方政府治理与社会治理现代化研究”项目组两次深入陕西省汉中市的两县一区进行入户访谈调研和问卷调查。根据调研数据,在基本公共服务的框架下来讨论乡村社会保障体系目前的状况,从乡村社会保障体系结构中服务主体的立场出发,就农民对现有农村社会保障的满意度水平进行评估,并对影响其满意度水平的因素进行分析。

一、调查方法

(一)被试情况

本次问卷调查选取陕西省汉中市下辖的两县一区(佛坪县、南郑县和汉台区)的9个行政村,调查对象是16岁以上的村民。问卷发放采取随机入户访问的形式,共发放问卷360份,收回有效问卷318份。其中,被试年龄在17岁~76岁之间,平均年龄43.88岁(标准差12.98);家庭人口平均数4.09人(标准差1.27),家庭耕地平均数1.96亩(标准差1.41),家庭林地平均数6.59亩(标准差26.50),家庭宅基地平均数0.29亩(标准差0.36);在家庭年纯收入方面,5000元以下53户(16.67%),5000元~1万元59户(18.55%),1万元~1.5万元54户(16.98%),1.5万元~2万元68户(21.38%),2万元以上80户(25.16%),信息缺失4人(1.26%)。在被试的318人中,男性193人(60.69%),女性124人(39.00%),信息缺失1人(0.31%)。在所属民族类型上,仅有少数民族6人(1.89%),汉族311人(97.80%),信息缺失1人(0.31%)。在受教育水平方面,初中及以下学历144人(45.28%),高中(含高职、高专)学历122人(38.36%),大专及本科学历48人(15.10%),信息缺失4人(1.26%)。在政治面貌方面,中共党员99人(31.13%),共青团员47人(14.78%),群众及其他169人(53.15%),信息缺失3人(0.94%)。在月平均收入方面,500元以下的被试87人(27.36%),501元~1000元的被试66人(20.75%),1001元~1500元的被试83人(26.10%),1500元以上的 被 试78人(24.53%),信息缺失4人(1.26%)。在318名被试者中,有78人过去或现在担任村、镇干部(24.53%),有180人家里有人在外打工(56.60%)。

(二)变量测量

课题组根据所关注的主题,自行编制了《农村地区社会经济发展情况调查问卷》。其中涉及农村地区社会保障问题及相关变量的题目21道,主要包括两方面内容:一是农民群体对农村社会保障基本内容的认知评价;二是对村民群体社会保障满意度可能产生影响的相关变量,包括经济状况、土地使用、社会秩序、镇村关系、社会公平、自治组织及乡镇政府绩效等。课题组还设定了一些人口统计学变量,包括年龄、性别、政治面貌、社会身份等,以考察上述变量不同水平上的被试在社会保障基本内容评价中的差异,同时也会将相关因素作为控制变量在统计处理中加以考察分析。

二、农民群体对社会保障现状的认知评价

(一)对农村社会保障内容重要性的认知评价

当被问及农村社会保障内容对自己的重要性时(限选三项),被调查农民的第一选择主要集中在养老保障和医疗保障两个领域,分别占到了10个备选项目的68.77%和12.62%。综合被试三项选择的总提及结果,排在前三项的内容分别是养老(30.39%)、医 疗(26.89%)和 就 业(11.16%),之后依次为住房(9.78%)、社会救助(6.38%)、社会福利(4.14%)、教育体育(3.93%)、文化科技(3.08%)、社会优抚(2.55%)和生育(1.70%)。对该内容进行不同人口学变量水平的多重响应卡方检验,结果发现:不同受教育水平的被试在有关社会保障内容对自己重要性的认知评价上存在显著差异,χ2=29.75,df=20,p=0.07<0.10;具体而言,选择社会救助保障对自己更为重要的初中及以下学历的农民的人数比例,显著高于具有高中(含高职高专)学历的农民。不同月收入水平的被试在有关社会保障内容对自己重要性的认知评价上存在显著差异,χ2=42.64,df=30,p=0.06<0.10;具体而言,选择医疗保障对自己更为重要的月收入500元以下的农民的人数比例,显著高于月收入为501元~1000元的农民。

与农村社会保障内容重要性认知评价相对应,课题组还从农民个体对村里主要问题的关注视角进行考察(限选三项),综合统计总提及频率的结果发现:在我们所列举的备选项目中,农民的关注重点基本上可以划分为三个序列梯度,即第一梯度包括农村基本设施建设及环境改造(26.45%)和农民基本社会保障(24.92%),第二梯度包括发展农业生产(15.96%)和集体土地承包流转(15.30%),第三梯度包括农村科技文化发展(10.27%)和宅基地转让及农民“上楼”(7.10%)。由上述结果可以看出,农民对于涉及基本社会保障的村务问题具有较高的关注。同时,以被调查者的年龄划分为基础(44岁及以下为青年,45~59岁之间为中年,60岁及以上为老年),考察了相关人口学变量不同水平下个体的选择差异,多重响应卡方检验的结果显示:青年农民群体中,不同性别的个体对村务问题的关注存在显著差异,χ2=16.92,df=6,p=0.01<0.05;具体而言,青年农民群体中,女性对社会基本保障问题的关注比例显著高于男性。此外,家庭收入对土地的不同依赖水平,也使农民对村务问题的关注存在显著差异,χ2=41.93,df=18,p=0.001<0.01;具体而言,家庭收入对土地种植的依赖比例超过50%的个体,其对基本社会保障的关注比例显著低于那些家庭收入对土地耕种的依赖比例低于50%的个体。这一结果在一定程度上说明,通过保障农民的稳定性收入,土地作为农村地区传统的保障工具和手段,仍发挥着重要的作用。

就农村社会保障系统应当重点关照的人群而言,被调查对象认为:特困户(35.76%的被试选择该项)和残疾人(29.75%的被试选择该项)是农村社会保障今后应当着重关注的两大群体,之后是空巢老人和留守儿童(19.62%和13.29%的被试选择上述两项),排在最后的群体是低保户(只有1.58%的被试选择该项)。多重响应卡方检验的结果显示:与学历相对较低的被试相比,具有大专及本科学历的被试对关注空巢老人的选择比例更高,χ2=20.48,df=8,p=0.009<0.01。

(二)对农村社会保障具体内容的认知评价

1.医疗

从2003年起,新型农村合作医疗制度(简称“新农合”)开始在全国部分县(市)试点,到2010年逐步实现基本覆盖全国农村居民。从我们实地入户调研的情况来看,新农合实施以来受到农村地区广大居民的欢迎与认可。但是,也有基层群众对新农合如何更好地保障自身的健康生活,提出了一些看法和建议。为此,我们设计了题目来了解农民群体希望新农合未来在哪些方面予以改进和提升(限选三项)。综合总提及频率的选择结果发现:农民反映最多的前两项内容是看病报销的比例(25.56%)和用药报销的范围(21.94%),之后依次是个人缴纳费用的标准(15.65%)、政府补贴参保的比例(15.23%)、异地看病报销的便捷性(13.10%)和当地看病报销的便捷性(8.52%)。结合被调查对象的年龄段划分,对上述内容的选择情况进行多重响应卡方检验,结果发现:不同年龄段的被试在对新农合改进、提升内容上的意愿存在显著差异,χ2=29.40,df=12,p=0.003<0.01;具体而言,青年农民群体对改进、提升“异地看病报销的便捷性”的意愿显著高于中年农民群体,而中年和老年农民群体对于改善“政府补贴参保的比例”的意愿显著高于青年农民群体。

分级医疗是解决优质医疗资源配置失衡、缓解基层群众看病难问题的重要途径。但从县乡村三级卫生机构的实际情况来看,上述目的显然并未达到。特别是乡卫生院和村卫生室,由于缺少专业的医疗卫生人才和接诊能力不足,使得其难以承担起解决常见病、多发病的任务。为此,我们调查了基层群众对乡、村两级卫生医疗机构的认受度,结果显示:表示“有病肯定会去乡、村两级卫生医疗机构”的被试比例仅有16.40%,表示“小病会去”的被试比例为69.72%,表示“基本不去”的被试比例为13.88%。以年龄为考察变量,对乡、村两级卫生医疗机构的群众认受度进行多重响应卡方检验,结果发现:不同年龄段的被试对乡、村两级卫生医疗机构的认受度差异显著,χ2=16.54,df=4,p=0.002<0.01;具体而言,老年农民群体选择“有病肯定会去乡、村两级卫生医疗机构”的比例显著高于青年农民群体。

2.养老

目前农村地区的社会养老保障内容大致可以分为两个部分:一是覆盖全体农村居民的农村社会养老保险制度,与其衔接和对应的是城镇基本养老保险制度;二是作为补充性养老保险的“五保”户供养制度和商业保险。其中,第一部分主要指我国现行的新型农村社会养老保险(简称“新农保”),新农保基金由个人缴费、集体补助、政府补贴构成。从实际调研的入户访谈情况来看,农民对新农保的认受度非常高,特别是那些已经领取到养老金的老人及老人子女,对新农保政策表现出了极高的满意度和认同度。同时,大部分受访对象也表达出极高的“对提高养老金领取标准”的意愿。这一点在后期的问卷调查结果中,也有明确的体现。被试在回答新农保今后在哪些方面应该有所改善和提升时(限选两项),综合总提及频率统计结果显示:选择比例最高的选项是“养老金的数额”(34.93%),之后由高到低依次为“集体补助和政府补贴的标准”(32.85%)、“简化参保的程序”(16.19%)和“缴费的最低年限”(16.03%)。以受教育水平为考察变量,对被试在新农保今后改善和提升的选择情况进行多重响应卡方检验,结果发现:不同受教育水平的被试在新农保今后改善和提升的选择上存在显著差异,χ2=18.57,df=8,p=0.017<0.05;具体而言,大专及本科学历的被试选择“养老金数额”的比例显著低于其他两个学历的被试,即学历层次相对低的被试,更希望新农保能够提高养老金的发放金额。

3.教育

城乡结构深刻调整、农村乡镇大幅合并,农村地区教育布局随之发生变化。在基层群众对优质教育服务需求不断提升的情况下,在农村社会保障体系的建构中必须对教育服务有所考虑。针对课题组前期入户访谈的情况,我们就农村地区相对突出的教育问题设计了相对应的题目,要求被试就相关问题进行选择(限选两项)。在第一选择中主要凸显两方面问题:学校离家距离太远(47.21%),农村地区学校师资水平不高(30.49%)。综合总提及频率进行统计分析,结果显示:首先,农村社会保障中的教育服务最大的问题还是城乡教育发展及资源配置的不平衡,反映该问题的被试人数为30.08%;其次,由于学校师资水平不高、师资队伍建设缺乏等问题,使得农村群众对优质教育的需求难以满足,成为农民反映比较突出的问题之一,占到了26.12%;再次,由于大量农村学校合并或纳入城镇学校,使得一些农村地区的学生上学的距离增加,学生家长对孩子上学过程中的安全等问题有所关注,占到25.79%。进一步的多重响应卡方检验结果发现:家庭年收入水平较高的被试(2万元以上)比家庭年收入水平相对较低的被试,更关注农村学校的师资水平问题,χ2=45.24,df=24,p=0.005<0.01。而不同年龄段的被试,关注的学校教育问题也存在显著差异,χ2=24.04,df=12,p=0.02<0.05,即青年群体比老年群体更关注农村学校的硬件建设问题(教室、桌椅和教学设备等设施跟不上);中年群体比青年群体更关注农村学校发展及资源配置落后的问题,认为农村学校在各方面都不如城里的学校。

三、农村社会保障满意度的影响因素分析

(一)农村社会保障满意度的描述统计

对农村社会保障满意度采用里克特5点计分题目进行测量,同时加入相关人口学统计变量进行描述统计分析,结果见表1。318份有效数据的统计结果显示:被试对当前农村社会保障体系的满意度呈现出中等偏上的水平,其平均值为3.22,标准差为0.84。从相关分析的结果来看,年龄、教育水平、人均宅基地亩数和家庭年纯收入等变量,均与满意度之间具有显著的相关,在随后的统计分析中将会对上述变量加以控制。

表1 农村社会保障满意度及相关变量的描述统计结果

当进一步追问对目前农村社会保障中的哪些具体内容最为满意时,排在前两位的分别是养老(28.17%)与医疗(24.21%),之后由高到低依次为社会救助(13.01%)、住房保障(7.01%)、生育保障(6.11%)、教育体育(5.43%)、劳动就业(4.64%)、社会福利(4.07%)、社会优抚(3.73%)和文化科技(3.62%)。进一步的多重响应卡方检验结果显示:不同年龄段的被试在最满意的社会保障内容的选择上存在显著差异,χ2=36.64,df=20,p=0.013<0.05;具体而言,与青年群体相比,中年群体中选择最满意“养老保障”的人数比例更高。而不同教育水平的被试在最满意的社会保障内容的选择上也存在显著差异,χ2=61.66,df=20,p<0.001;具体而言,与具有大专及本科学历的被试相比,学历层次相对较低的两类人群中选择最满意“养老保障”的人数比例更高。

(二)相关影响因素的回归分析

课题组在问卷调查中设计了三个方面的问题,以考察经济、土地和社会政治三要素如何对农民社会保障满意度评价水平发生影响。在进行回归分析之前,我们对控制变量和自变量中存在的类别数据进行了对应的虚拟变量转化。

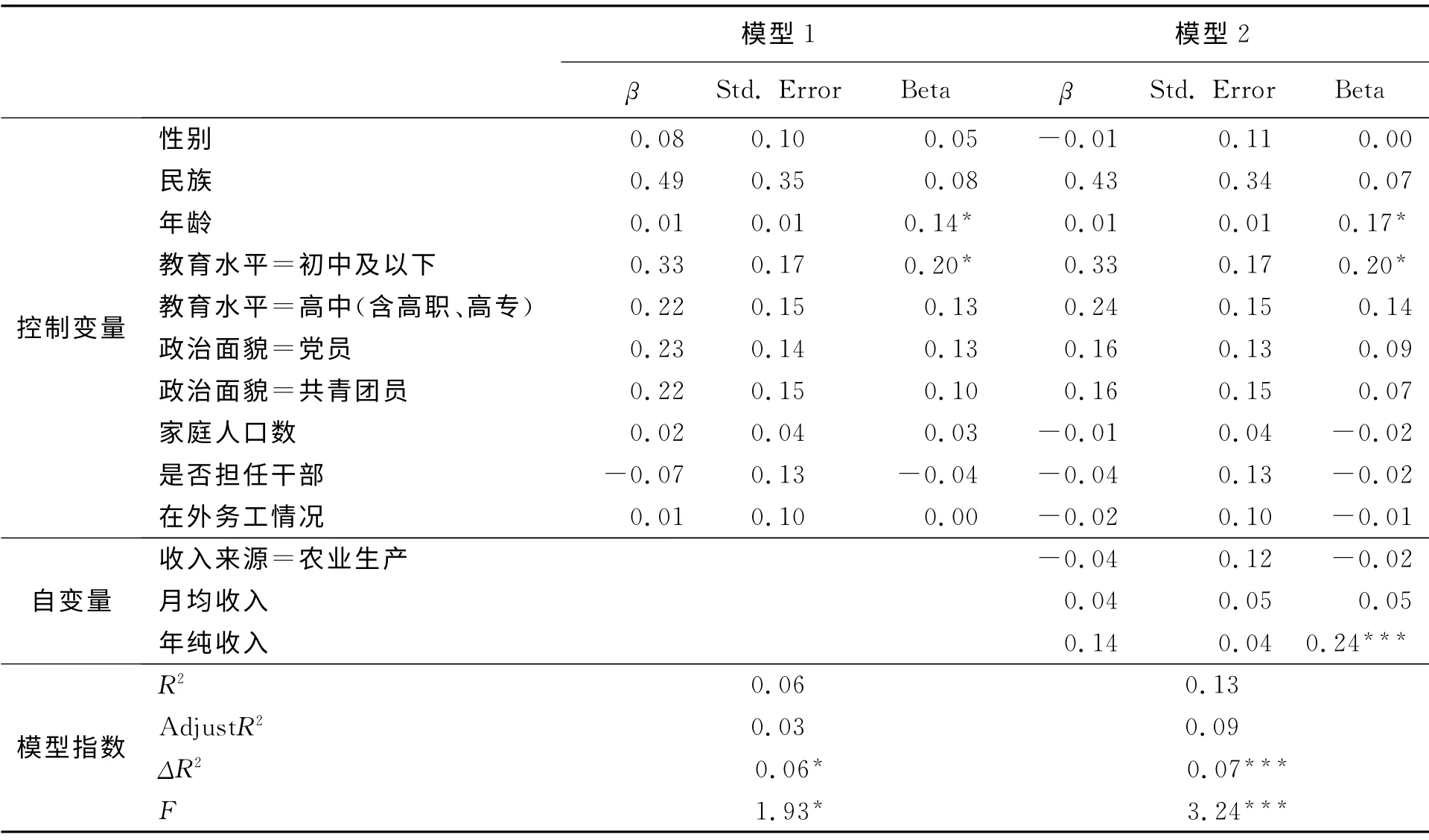

1.经济因素

经济因素的变量指标主要是有关农民收入方面的,即收入来源(主要依靠农业生产或非农业生产)、个人月均收入(四档:500元以下、501元~1000元、1001元~1500元和1500元以上)和家庭年纯收入(五档:5000元以下、5000元~1万元、1万元~1.5万元、1.5万元~2万元和2万元以上)。在控制了性别、民族、年龄、教育水平、政治面貌等人口学变量之后,将收入来源、个人月均收入和家庭年纯收入三个指标纳入回归方程,结果显示(见表2):收入来源和个人月均收入两个指标对农民社会保障满意度评价水平的影响预测作用不显著,而家庭年纯收入对农民社会保障满意度评价水平具有显著的正向影响预测作用。

表2 经济因素对社会保障满意度影响的回归分析结果

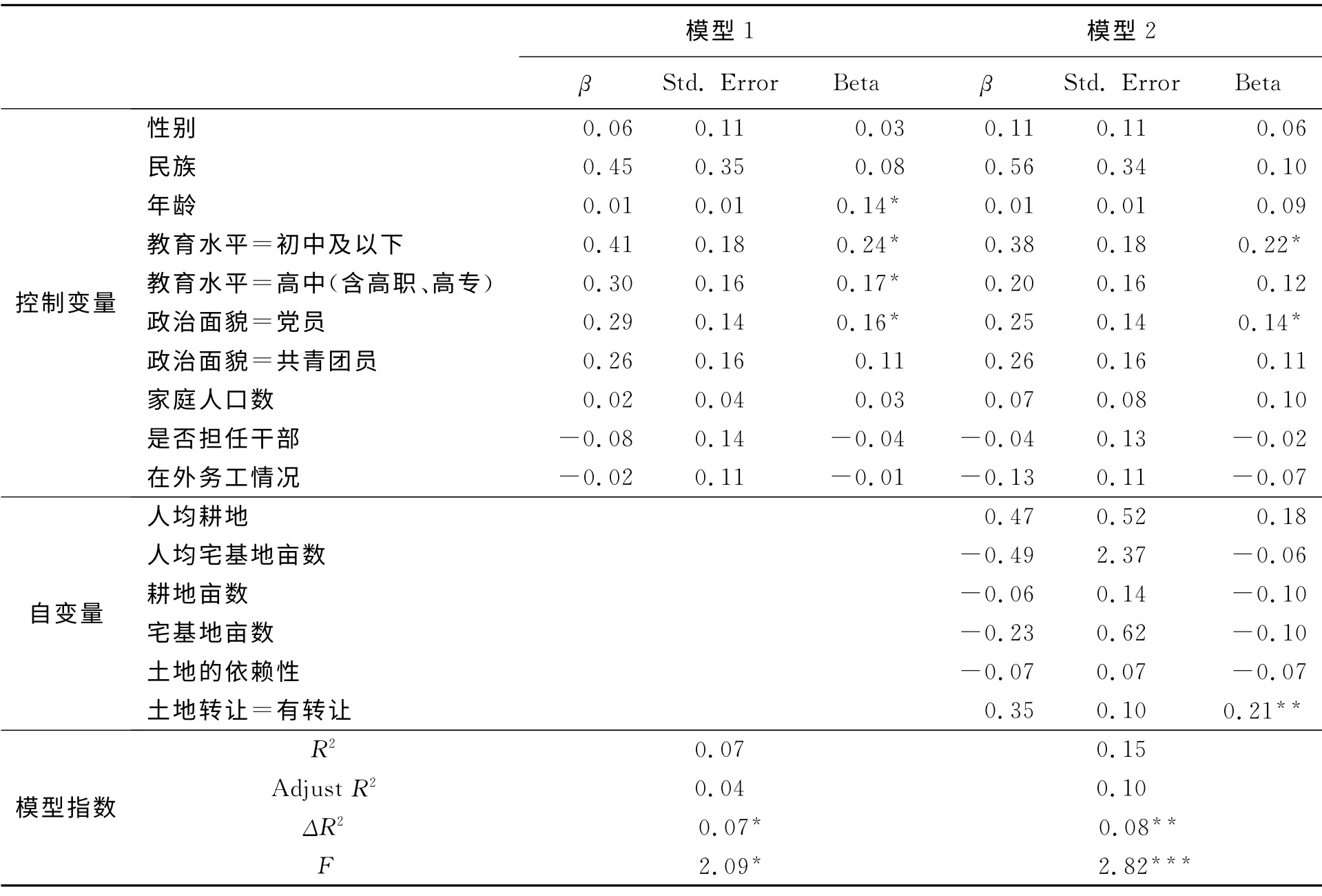

2.土地因素

土地因素的变量指标主要是指家庭拥有的耕地数量、宅基地数量、家庭人均拥有的耕地数量、家庭人均拥有的宅基地数量、对土地的依赖性(家庭收入多大比例依赖于土地耕种)和家庭中的土地是否发生转让。在控制了性别、民族、年龄、教育水平、政治面貌等人口学变量之后,将上述六个指标纳入回归方程,结果显示(见表3):家庭拥有的耕地数量、宅基地数量、家庭人均拥有的耕地数量、家庭人均拥有的宅基地数量、对土地的依赖性五个指标对农民社会保障满意度评价水平的影响预测作用不显著,而家庭中的土地是否发生转让这一变量则对农民社会保障满意度评价水平具有显著的正向影响预测作用。

表3 土地因素对社会保障满意度影响的回归分析结果

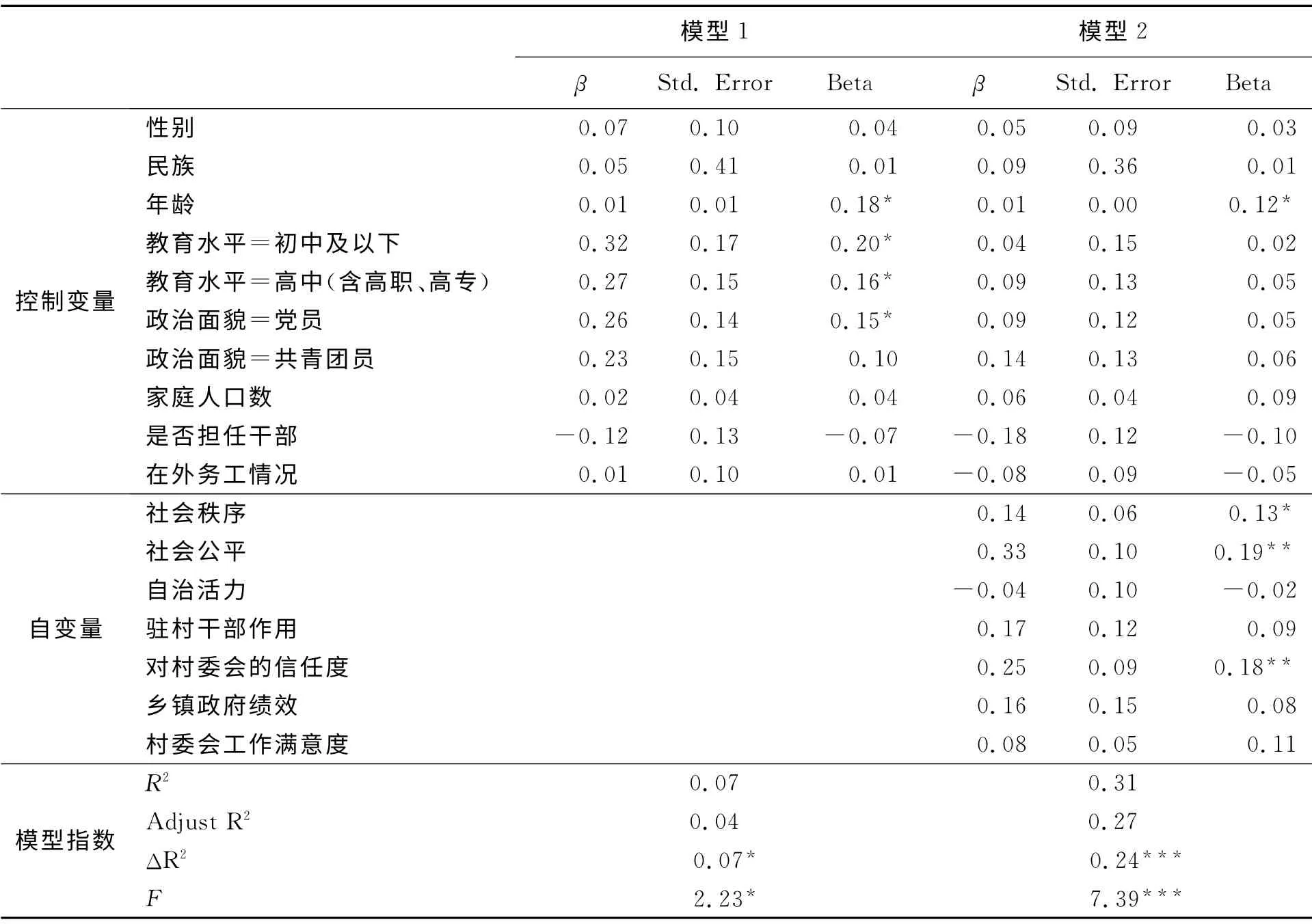

3.社会政治因素

社会政治因素有七个方面的变量指标。社会因素包括社会秩序和社会公平两个指标;而政治因素则包括自治活力、驻村干部的作用、对村委会的信任度、乡镇政府绩效和村委会工作满意度五个指标。在控制了性别、民族、年龄、教育水平、政治面貌等人口学变量之后,将上述七个指标纳入回归方程,结果显示(见表4):社会秩序和社会公平两个指标对农民社会保障满意度评价水平有显著的正向预测影响作用;自治活力、驻村干部的作用、乡镇政府绩效和村委会工作满意度四个指标对农民社会保障满意度评价水平影响作用不显著,对村委会的信任度这一指标对农民社会保障满意度评价水平有显著的正向预测影响作用。

四、分析与讨论

本文从社会保障对象的角度对现有农村社会保障的总体情况进行了评价分析,并就农民社会保障满意度水平及相关因素对其影响机制进行了检验。

第一,经过三十多年的发展,农村社会保障制度建设取得了长足发展,但同时在内容、结构和层次三个方面也表现出一些不足和问题[2]。社会经济发展、农民对保障的基本需求与现有农村社会保障水平之间存在不协调。这便使得现有的农村社会保障体系,无法对社会发展和经济运行起到有效维护的作用,也无法保证农民基本的生存、发展需要。农村社会保障制度的任务在于能够基本保障农村居民“生有所靠、病有所医、老有所养”[3],农民最为看重的社会保障的具体内容仍然集中在此。农民对农村事务的关注,主要集中在与其自身利益密切关联的社会保障领域,并具体体现在养老、医疗和就业三个方面;特别是低收入和低学历的农民群体,他们对于农村社会保障的依赖性更高。在农村人口结构失衡、农民失地、青壮年剩余劳动力外流等背景下,解决好农民的养老、医疗与就业问题,实际上就是解决了农民基本的生存和发展问题。同时,也为留在农村和进入城市的两类农民群体提供了个体发展的保障,这对于整个社会的稳定也是具有积极意义的。

第二,“均衡化”与“均等化”仍是农村社会保障体系不断健全、完善的重要方向。政府作为基本社会保障的规划者、提供者和管理者,有责任以公平的方式向社会提供人们生存和发展所必需的且无法通过其他方式有效供给和保障的产品和服务[4]。相对于城镇居民而言,农民群体在个人社会地位、经济实力等方面处于弱势,他们更期望通过社会保障服务获得相应的帮助与支持。在医疗、养老和教育领域,农民群体期望能够获得更为有效的保障服务。其中,医疗和养老主要表现为对保障力度的提升方面,教育主要集中在教育资源配置的均衡化方面。医疗、养老和教育三种保障类型,代表了政府和社会必须保障和承担的责任与“底线”[5],应当在农村社会保障体系的建设过程中给予额外的重视。此外,“均等化”不仅涉及缩小城乡社会保障之间的差距,还包含不同群体之间所享有的社会保障服务类型与水平的一致性。从本文的调查来看,农民群体认为应当对“特困户”和“残疾人”给予更多的关注,这与现有农村保障体系中的“五保制度”是相对应的。即便如此,现实情况下农村对特困户的保障服务也并非有效和持续性的,而对残疾人的保障服务则相对更弱。究其原因,一方面缺乏相应的保障制度作为支撑,在具体的政策制定过程中对特定群体的考虑较少[6],因而所能提供的保障服务往往带有“道义性”或“应景性”的成分;另一方面,特定群体的保障,需要比一般群体投入更多的经费保障和专业人力资源,这在大多数农村地区也是难以做到的。因此,在关注城乡均等化问题的时候,也应对不同群体的保障均等化有所重视,以避免特殊群体成为农村保障体系建设的短板或盲点。

表4 社会政治因素对社会保障满意度影响的回归分析结果

第三,农民群体对农村现行的社会保障服务的满意度处在中等偏上水平,在具体内容的选择上仍旧表现出对养老和医疗两种类型的偏好。“新农合”与“新农保”在农村地区的参保率是比较高的,通常能够达到99%以上,特别是那些已经从两项保障制度中得到“好处”的农民,对这两项保障制度表现出极高的满意度和认同度。从问卷调查的数据结果来分析影响农民社会保障满意度的相关因素及其机制,我们发现:家庭收入、土地流转、社会秩序与公平以及对村委会的信任度均在其中发挥作用。首先,低收入群体在整个社会结构中,其社会保障的水平也是相对偏低的。而农民的收入主要又是基于土地耕种获得的,其收入的提升空间非常有限[7]。因此,收入水平较低的家庭,对社会保障的依赖性和期望值相对较高。其次,中国农村发展、农村生活与土地的关系不言而喻。作为农民赖以生存的基础,土地不仅是一种自然属性的资源,也是实现农村地区社会保障的重要途径,同时还具有重要的社会经济意义[8]。虽然我们的调查显示,农村地区土地对农民的保障功能依旧发挥作用,但是从适应市场竞争、提升个人收入的角度来看,农民对如何激发土地的活力似乎更为关注。那些将土地以不同方式流转的农民,能够扩大土地的效用,使其个人获得更好的保障效果。再次,农村社会保障对改善民生具有积极的促进作用[9],同时良好的社会民生环境也对社会保障具有提升效应。而制度在程序、结果等方面的公平性设定,不仅有利于农村社会保障的推行,同时也可以避免由于社会不公所引发的矛盾冲突[10]。我们在入户访谈中就有农民表示,大家对低保名单的确认主要关注公不公平,只要公平就不会有问题。最后,村民是否信任村委会,是影响其对农村社会保障满意度水平的重要因素。这里的信任,一是在社会保障政策落实过程中形成的,二是由对村级自治组织能力的判断而形成的。前一个与公平性有关,后一个则与自治组织的活力有关。如果村级自治组织在保证公平公正的前提下,能够避免成为乡镇政府行政权力下延的附属,从而使其能够真正为村民的利益代言来争取和开展社会保障服务,则势必会赢得村民更多的信任与支持。

[1]刘岚,陈功,宋新明,郑晓瑛.农村社会保障研究应关注哪些问题?——我国农村社会保障研究回顾与展望[J].农村经济,2008,(2):55.

[2]杨斌,徐敬凯.1978年以来中国农村社会保障制度的发展及评价——基于“三体系”的分析框架[J].山东社会科学,2014,(4):82-87.

[3]陈信勇,蓝邓骏.失地农民社会保障的制度建构[J].中国软科学,2004,(3):19.

[4]项继权.基本公共服务均等化:政策目标与制度保障[J].华中师范大学学报:人文社会科学版,2008,47(1):2-9.

[5]景天魁.底线公平与社会保障的柔性调节[J].社会学研究,2004,(6):32-40.

[6]周林刚.残疾人社会保障体系与公共服务体系建设研究[J].中国人口科学,2011,(2):93-101.

[7]李迎生.论政府在农村社会保障制度建设中的角色[J].社会科学研究,2005,(4):120.

[8]李亚华.解决失地农民保障问题的几点思考[J].武汉大学学报:哲学社会科学版,2004,(3):361.

[9]穆也.农村社会保障对改善民生的作用研究——基于沈阳市沈北新区尹家乡问卷调查[J].社会保障研究,2013,(5):8.

[10]白小平.从政策到程序:农村社会保障程序制度的解构与取向[J].理论月刊,2014,(1):175-179.