父权制政府的想象——对陕西省汉中市农民上访态度的实证分析

李国强

(中国社会科学院 政治学研究所,北京100028)

大多数研究者都把上访视作诸多社会抗争方式之一,聚焦于抗争者的利益受损情况、组织方式、抗争策略等方面,通常的逻辑链条是“利益受损——政府 不 公——社 会 运 动”[1][2][3]。这 些 研究大都是具有“普适性”的社会抗争理论在中国的应用。迄今为止,几乎所有关于社会抗争的理论范式都假定自身是普适性的,即适用于任何社会与个人[4][5]。

然而,政治文化方面的差异也许会导向极为不同的政治行为和结果[6]。假如沿着政治文化的思路来研究中国的社会抗争,那么,就需要重新表述我们的问题,从“人们为什么会上访”变为“中国人为什么偏好上访这样的社会抗争方式”,这至少包含两层含义:一方面,以上访为代表的社会抗争方式与其他国家特别是西方的社会抗争存在显著差异;另一方面,中国人之所以采用上访这样的社会抗争方式,与中国人的特性密切相关。本文将其归为政治文化视角。就此而言,本文的核心观点就是中国人特有的政治文化导致其偏好上访这种具有中国特色的抗争方式。

一、上访的中国意蕴

目前中国学术界关于上访原因的探讨主要有两种视角。第一种视角强调社会经济地位的作用,指出社会地位低、收入不稳定、利益容易受损的人群,更有可能选择上访维权[7]。第二种视角直指政府本身,认为矛盾冲突主要表现为普通公民与基层政府之间的结构性冲突,基层政府的举措失当是普通公民倾向于上访的主要原因[8][9]。还有学者持综合性观点,例如陈捷通过对北京城市居民的抽样调查分析,指出那些对个人和社会状况评价较低、对政府满意度较低的人,更可能通过各种渠道上访[10]。

还有学者致力于揭示上访作为一种社会抗争方式的中国特性。于建嵘认为,上访者往往把信访制度作为一种“进攻性武器”,试图通过信访这种方式来借助上级国家机关的权力,以限制基层政府的掠夺行为[11]。欧博文和李连江关于中国社会运动的研究,实际上主要是以上访及类似于上访的群体性事件为基础的。他们认为,中国社会运动可以用“依法抗争”(rightf ul resistance)来概括,即抗争者利用国家公开的法律、法规、政策、许诺、言辞等行为准则,反抗一部分政治精英的滥权或渎职,维护自身的利益[12]。换言之,上访依赖于国家政权的中央集权特性和政治精英的分裂。应该说“依法抗争”的概念很好地概括了中国大多数社会运动的形态。然而,他们并没有很好地解释为什么“依法抗争”在中国显得如此普遍,而在其他国家却似乎很少出现。强调威权政体的特殊性是不够的,因为这一说法掩盖了各个威权政体之间还存在着巨大的差异。强调政治精英的分裂与利益差异也是不够的,因为这种现象在任何国家都存在,民主或权威国家都不例外。

能够揭示上访之中国特性的最恰当研究路径,应该是政治文化视角,因为不同国家的政治文化总是存在差异。苏力较早注意到传统法律文化对当代中国社会抗争行为的支撑作用,指出现代法治观念还远未内化为中国人的行为准则,中国社会的伦理秩序依然由传统的文化观念、习惯或惯例主导[13]。应星认为,心态、情感、道义等主观因素是推动个人从事社会抗争的重要因素,他借用“气”这一传统哲学概念指出,在很大程度上社会抗争“是人抗拒蔑视和羞辱、赢得承认和尊严的一种人格价值展开方式”。在应星看来,传统社会“理”、“气”并称,存在着抑制“气”(即反抗精神)的社会机制,而到了现代中国,海外输入的革命伦理、斗争精神破坏了这套社会机制,致使“气”迸发出来,社会抗争运动愈演愈烈[14]。上述看法都强调传统文化或伦理对人的秩序观的影响,认为传统秩序伦理与现代秩序伦理之间存在断裂,传统秩序伦理在不同环境下的应用或变异推动了各式各样的社会抗争。但事实上,或许是另外一些更为久远的政治文化因素在发挥作用,例如普通中国人关于理想国家的观念,不但始终保持着“古”“今”“中”“外”之间内在一致性,而且扮演着至关重要的角色。

二、中国人的理想政府

儒家思想是历代王朝的官方意识形态,而儒家学者以提倡“以民为本”(或简称“民本”)思想著称。最著名的表述莫过于孟子的教导:“民为贵,社稷次之,君为轻。”(《孟子·尽心下》)君主和士大夫在治国理政时,应当以人民的所思所想为依归,对普通百姓的困苦感同身受,正所谓“禹思天下有溺者,由己溺之也;稷思天下有饥者,由己饥之也”(《孟子·离娄下》)。如果君主不能做到这一点,残暴已甚,那么人民天然拥有造反的权利,有德之君将取代暴君,“汤武革命,顺乎天而应乎人”(《周易·革卦·彖传》)。这表明貌似源自西方的革命伦理,对于中国人而言亦非新鲜事物。

中国共产党的民本思想与传统儒家思想并无根本性的分歧,只不过君主或士大夫的位置在新的意识形态中被党取代了。党和人民之间的关系被毛泽东概括为众所周知的群众路线,党必须密切联系群众,“全心全意地为人民服务,一刻也不脱离群众;一切从人民的利益出发,而不是从个人或小集团的利益出发;向人民负责和向党的领导机关负责的一致性;这些就是我们的出发点”[15]。根据群众路线,党肩负着领导人民的重任,党比人民更懂得人民的利益所在,这是非常典型的“为民做主”的民本思想[16]。

古代中国经常将皇帝比作“君父”,将臣民称作“子民”,而在现代中国,普通公民的民主观念相当淡漠,当官应该为老百姓做主的观念却深入人心。2008年,北京大学中国国情研究中心组织了一次全国范围的“中国公民意识年度调查”,其中曾询问受访者最能体现民主的一种方式是什么,选项分别是“国家领导人能够关注民生”、“国家领导人由人民直接选出”、“人民都有丰厚的收入”、“人们都自由地追求他们的理想”。结果显示,选择“国家领导人能够关注民生”的受访者比例最高,占39%;选择“国家领导人由人民直接选出”的受访者数量位居第二,占比仅为22.5%[17]。

在中国古代,小民可以通过特定的渠道向高级行政机关甚至皇帝直接诉说冤屈,例如著名的登闻鼓制度[18]。在现代中国,中共建政伊始就设立了完善的信访系统,1951年6月由周恩来签发的《政务院关于处理人民来信和接见人民工作的决定》,标志着信访制度的确立。其中写道:“各级人民政府是人民自己的政府,各级人民政府的工作人员是人民的勤务员。各级人民政府应该密切地联系人民群众,全心全意地为人民服务;并应鼓励人民群众监督自己的政府和工作人员。因此,各级人民政府对于人民的来信或要求见面谈话,均应热情接待,负责处理。”

概言之,无论是儒家思想还是中共的意识形态,对于理想政府及政府与人民之间的关系有着颇为类似的想象。借用韦伯的说法,普通中国人心目中的理想政府类似于一种“父权制政府”(patri monial bureaucracy)。①父权制是韦伯(Weber)着重分析的社会支配类型之一。德语原文为Patri moniale Herrschaft,一般翻译为家产制。这种翻译方法过于强调了家长对子女及家庭财产的处置权,而容易让人忽视家长肩负的道义责任,因此本文采用父权制这个译法。Weber,M.,The Religion of China:Conf ucianis m and Taois m.1964,London:Mac millan.所谓父权制政府,是指政府治国理政的方式,类似于传统社会中男性家长治理家庭事务的方式。在父权制政府之下,政府对普通百姓担负着道义的责任,应该像关心自己的子女一样关心广大普通百姓的福利,同时,普通百姓服从政府应该像子女无条件服从男性家长一样。政府和百姓双方都须遵循特定的伦理,否则都将遭受道德上的谴责和种种社会机制的制裁。

应该说,中国人之所以偏好上访这种维权抗争方式,其心理机制就是对这种父权制政府的向往,寻求理想中的父权制政府的保护。不妨简要地称之为“父权制政府的想象”。这种心理机制可以从文化霸权(cult ural hegemony)的角度加以解释。葛兰西指出文化霸权就是统治阶级通过操控信仰、阐释、感受、价值等社会文化,将统治阶级的世界观强加给社会,逐渐变成了全社会的文化规范。文化霸权能使被统治者在不知不觉中按照统治者的意志行事,使得统治者达到支配的目的[19]。不过,文化霸权并非一种静态的统治模式,而是体现为统治者与被统治者之间的动态权力平衡[20][21]。这意味着被统治者也可以利用文化霸权进行反抗,例如借用统治者的意识形态话语赋予自身行为以正当性。

中国政治文化中这种“父权制政府的想象”,既让普通公民接受了官方意识形态关于“好”政府的定义,同时也使普通公民能根据这个定义,反过来要求身边的政府部门符合“好”政府的准则。理想政府应该具有公正性,官员大公无私,公共政策服务于全体人民,不应该偏向富人或官员;理想政府应该有回应性,官员们具有“己溺己饥”的精神,对于老百姓的疾苦感同身受,并能迅速做出反应;最后,理想政府应该尽可能多地包揽社会事务,像父亲对待孩子一样照顾,做得越多越好。鉴于此,在这里提出如下三个相互关联的研究假设:

假设一:普通公民对公共产品供给的公平性越不满意,就越可能赞同社会中的上访行为。

引发上访的因素很大程度上是由政府失去公平性造成的,如基层选举中偏袒某些候选人,征地或拆迁补偿存在差异,司法案件徇情枉法、显失公平等,这些都激化了社会中的矛盾,使得矛盾的焦点集中到政府身上来。

假设二:普通公民对政府的回应性越不满意,就越可能赞同社会中的上访行为。

政府有效程度是决定一国治理水平的关键性因素[22]。当前许多党政部门办事效率低下,对公民诉求反应迟缓,不作为、乱作为、作风粗暴的现象也比较普遍。这些情况都会引发公民的不满情绪,造成政府合法性的流逝[23]。可以预料,政府部门越是能够对公民诉求做出迅速反应,公众对政府就会越满意,就越不会想到上访维权。

假设三:普通公民对政府的期望越高,就越可能赞同社会中的上访行为。

许多研究表明,政治信任与上访之间存在着密切关联,对政府越信任、越充满期待,就越有可能上访,而一旦无法通过上访实现目标,上访人的政治信 任 度 又 会 迅 速 跌 落[24][25][26][27]。可 以 推论,越是笃信官方意识形态或国家法律政策的公民,对政府的要求就越高、越多、越复杂。高标准之下,人们会发现政府更多的缺点,也就更有可能赞成上访者要求政府改正错误的诉求。

三、数据与描述性统计

本文用抽样调查数据来验证上述一组三个假设。2014年4月下旬,中国社会科学院政治学研究所“地方政府治理与社会治理现代化研究”项目组赴陕西省汉中市对汉台区、南郑县、佛坪县等地进行调研。7月,项目组对调研的一区两县进行抽样调查,到当地农村发放《农村地区社会经济发展情况调查问卷》,共发放问卷360份,收回有效问卷318份。本文数据即来源于此次抽样调查。

(一)响应变量

普通公民的上访倾向是这次研究的响应变量。在当前,上访是一个比较敏感的话题,直接询问受访者的上访倾向将会面临问卷信度和效度上的问题[28]。为了有效测量受访者的上访倾向,项目组在问卷中询问的是受访者看待社会中上访行为的态度,即“现在有不少人去上访,您觉得他们的诉求是否有道理”。受访者需要从五个选项中选择:(1)很有道理;(2)有一定道理;(3)说不准;(4)没有太多道理;(5)无理取闹。

数据显示,认为上访很有道理的受访者占9.58%,认为上访有一定道理的受访者占27.16%,两者合计为36.74%;回答说不准的受访者比例最高,占31.63%;认为上访没有太多道理的占16.61%,认为上访属于无理取闹的占15.02%,两者合计为31.63%(N=313)。大体而言,受访者看待上访行为的态度比较分散,赞成者、反对者以及说不准的人各约占1/3。

在调查问卷中,响应变量被设计为定序变量,为了将其纳入回归分析,这里将“无理取闹”赋值为“0”,“没有太多道理”赋值为“1”,“说不准”赋值为“2”,“有一定道理”赋值为“3”,“很有道理”赋值为“4”。这样,我们就得到了受访者看待上访行为的态度的定序指标。

(二)解释变量

对应前述三个假设,本文选取三个变量作为解释变量。其中,“救济和低保的公平性”用来测量受访者对公共产品公平性的评价,“反映问题并得到解决”用来测量受访者对基层政府回应性的评价,“农村发展主要应该依靠乡镇干部”用来测量受访者对基层政府包揽社会事务的期望。

1.救济和低保的公平性

救济金即国家发放给特殊困难户的现金补贴,低保即农村居民最低生活保障。救济金和低保发放是农村社会保障体系中最重要的内容之一。为了测量受访者对乡村公共产品供给状况的评价,问卷询问救济金发放和低保户人员确定的程序及结果是否公平,受访者可以在(1)非常不公平、(2)不太公平、(3)比较公平三个选项中选择。回答“非常不公平”的受访者占总数的9.29%,回答“不太公平”的占28.85%,回答“比较公平”的占61.86%(N=312)。也就是说,大多数受访者认为救济和低保发放比较公平。这里以选项“(3)比较公平”为参照项,对前两个选项“非常不公平”、“不太公平”分别构建虚拟变量,是=1,否=0。

2.反映问题并得到解决

此次问卷调查的对象是农民,跟他们接触最多的就是基层政府和干部,所以受访者对乡镇政府和驻村干部的评价应该是比较准确的。问卷询问“您有没有直接向乡镇政府或驻村干部反映过村里的问题,是否得到有效解决”,选项有三个:(1)有,已经得到解决;(2)有,未得到解决;(3)无。回答“有,已经得到解决”的受访者占总数的46.41%,接近受访者总数的一半;回答“有,未得到解决”的占总数的21.57%;回答“无”的占总数的32.03%(N=306)。为了将变量纳入回归,这里以选项“(3)无”为参照项,分别对回答(1)和(2)两个选项构建虚拟变量,依次命名为“反映并解决”和“反映但未解决”,是=1,否=0。

3.农村发展主要应该依靠乡镇干部

问卷中有一个问题是询问“您认为农村发展应主要依靠——”,选项共有五个:(1)乡镇干部;(2)村干部;(3)村里有钱人;(4)村里有威望的人;(5)有能力的人。为了验证前述的假设三,这里对该变量重新编码,构造新的二分虚拟变量“农村发展主要应该依靠乡镇干部”,回答“(1)乡镇干部”的赋值为“1”,选择(1)至(4)任意一个选项的均赋值为“0”。从问卷情况来看,回答“乡镇干部”的受访者占总数的13.38%,其他受访者占总数的86.62%(N=314)。这里之所以把乡镇干部单独列出,把村干部归入其他,是因为乡镇干部是真正的“国家干部”,而村干部只是农村自治组织被选出的领导人而已,只有乡镇干部才能代表政府。

(三)控制变量

三个政治属性变量被纳入到控制变量序列,分别为是否参加上届村委会选举,是否担任或曾经担任过乡镇或村干部,以及政治面貌。为了衡量政治面貌的影响,这里以“群众或其他”为参照项,构建是否为党员、是否为团员两个虚拟变量,是=1,否=0。

这里把是否信仰宗教作为一个重要的控制变量,通常认为,信仰宗教的人较之无神论者会更加顺从现实秩序。信仰宗教的受访者占总数的33.76%,其中信仰佛教的又占绝大多数,占信仰宗教受访者总数的85.85%(N=314)。

衡量经济属性的控制变量共三个,一是月均收入,包括500元以下、501元~1000元、1001元~1500元、1500元以上等四个选项。本文根据后面三个选项构建三个虚拟变量,是=1,否=0;二是家庭人均耕地面积;三是家庭人均林地面积。之所以把后两者纳入进来,是考虑到土地是农村最重要的生产资料,因土地纠纷而引发的上访现象非常普遍。

人口统计学变量也有三个,分别是教育、年龄和性别。为了把受教育程度纳入模型,这里分别构建高中、大专及以上两个虚拟变量,是=1,否=0。

最后,以村庄以前是否发生过上访、串联、联合抵制、请愿等群体性事件作为重要的控制变量。当前,群体性事件要么与官民矛盾有关,要么需要政府出面解决,我们预料此类事件的发生会影响受访者关于上访行为的态度。有34名受访者报告说村庄以前发生过群体性事件,占总数的11.00%(N=309)。

四、实证分析

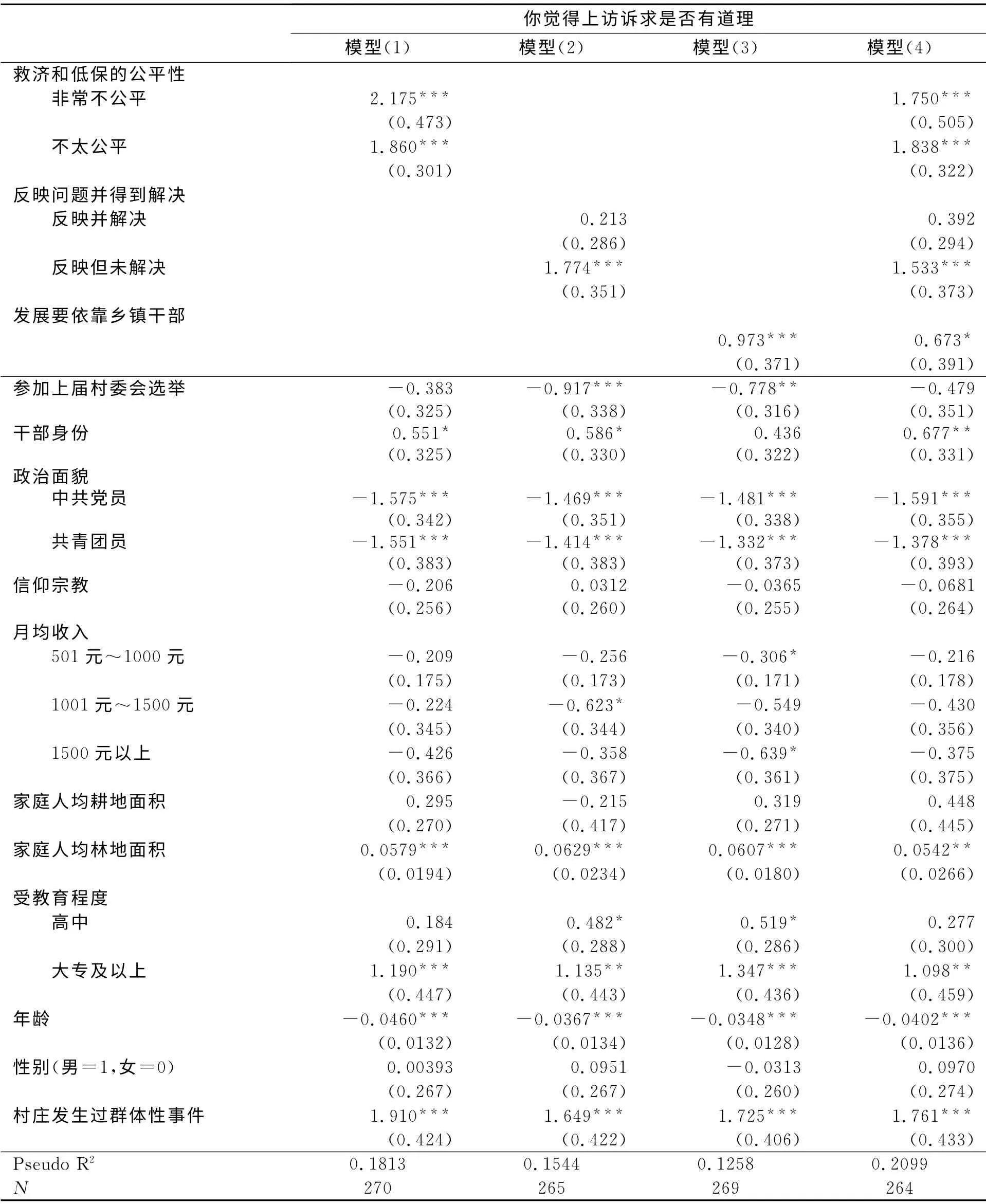

由于响应变量为“你觉得上访诉求是否有道理”,属于多分类有序变量,所以本次研究采用有序Logistic回归模型进行分析。模型(1)、模型(2)、模型(3)分别纳入了“救济和低保的公平性”、“反映问题并得到解决”、“发展主要依靠乡镇干部”等三个解释变量,分别验证前文提出的三条假设;模型(4)把三个解释变量都纳入了回归方程(参见表1)。

(一)公平感

对于救济和低保的公平性这一变量,将两个虚拟变量“非常不公平”、“不太公平”纳入模型。观察模型(1)和模型(4),在控制其他变量的情形下,这两个虚拟变量对响应变量都有显著的正向影响,统计显著性水平均为1%。

在模型(1)中,虚拟变量“非常不公平”的几率比(Odds Ratio)高达8.8064,表明当该虚拟变量的值从“0”变为“1”时,响应变量提高一个或一个以上等级的可能性将增加780.64%;虚拟变量“比较公平”的几率比也高达6.4262,表明当该虚拟变量的值从“0”变为“1”时,响应变量提高一个或一个以上等级的可能性将增加542.62%。在模型(4)当中,两个虚拟变量的几率比都有所下降,但依然非常高,分别为5.7545和6.2852。

简言之,回答“非常不公平”、“不太公平”的受访者,较之回答“比较公平”的受访者,更有可能对上访诉求持赞成态度。也就是说,对救济和低保的公平性越不满,就越有可能觉得上访诉求有道理,这就验证了假设一。

(二)效率感

对于向乡镇政府或驻村干部反映问题并得到解决这一变量,回归分析结果要相对复杂一些。首先,在模型(2)和模型(4)中,虚拟变量“反映并解决”都不具有统计显著性,也就是说,较之那些没有反映情况当然也没有问题需要解决的受访者,回答“反映并得到解决”的受访者并未有很显著的区别。其次,在模型(2)和模型(4)中,虚拟变量“反映但未解决”对响应变量都有显著的正向影响,统计显著性水平均为1%。该虚拟变量在模型(2)中的几率比为5.8927,表明当变量值从“0”变为“1”时,响应变量提高一个或一个以上等级的可能性将增加589.27%。在模型(4)中,该虚拟变量的几率比下降为4.6310,这依然是很高的水平。

较之那些从不与基层政府打交道的受访者,跟基层政府打交道并解决了问题的受访者的上访态度并无二致;反映问题但没有得到解决则会对受访者的上访态度产生非常显著的影响,他们更明显地觉得上访是有道理的。回归结果验证了假设二,但也出乎意料地揭示了另一现象,即政府如果成功地解决了公民反映的问题,这被视为理所应当,不太会影响公民的上访态度,但是不解决问题则会引发强烈的不满情绪,容易导致带有怨气的公民转向赞同上访行为。

(三)期望度

无论在任何地方,经济发展都是政府、社会与市场共同作用的结果,不过,不同的公民对政府作用的期待还是存在很大的差异。虚拟变量“发展要依靠乡镇干部”测量的是受访者对基层政府的期望度,在模型(3)中,该变量对响应变量的影响在1%水平上显著,几率比为2.6459,表明当变量值从“0”变为“1”时,响应变量提高一个或一个以上等级的可能性将增加164.59%。在模型(4)中,该变量对响应变量的影响在10%水平上显著,几率比为1.9610,表明当变量值从“0”变为“1”时,响应变量提高一个或一个以上等级的可能性将增加96.10%。也就是说,受访者越是对乡镇干部怀有期待,就越有可能赞成社会中的上访行为,回归结果验证了假设三。可能的解释是,一个人期望越高,实际所得与理想所得之间的落差就越大,如果不能满足其期望,则怨恨情绪就会越强烈,就越有可能赞同社会抗争行为[29]。

就此而言,如果政府对自身定位越高,为人民服务的宣示越是深入人心,就越有可能导致普通公民过高的期望度,进而引发对上访行为更高的赞同度。相反,政府埋头解决问题,低调务实,轻易不说大话,可能反倒会降低不满情绪,减少普通公民对社会中的上访行为的认可。

表1 有序Logistic回归分析的结果

(四)对控制变量的探讨

在政治属性变量中,政治面貌对受访者的上访态度有显著影响。在所有四个模型中,中共党员、共青团员两个虚拟变量都对响应变量有显著的负向影响,统计显著性水平为1%。这表明了政治身份具有很强的影响,身为中共党员或共青团员的受访者,较之作为普通群众的受访者,更加不赞同上访行为,也即更加同情基层政府。

需要解释的是,是否参加上届村委会选举、是否拥有干部身份两个变量。参加上届村委会选举对响应变量具有负向影响,但仅在模型(2)、模型(3)中显著。项目组在汉中的实地调研表明,由于汉中地区农村集体经济非常薄弱,大多数村庄几乎没有,所以大量普通村民和村庄“能人”都选择外出打工。这导致农村村委会选举投票率不高,候选人竞争也很不激烈。据估计,一半以上的村庄根本没有人愿意出来竞选村干部,还需要基层政府苦口婆心地劝说村民来投票和竞选。因此,参与上届村委会选举投票这个变量,衡量的并非是农民的政治效能,而是对基层政府的依从性。依从性越高,意味着越“听政府的话”,其赞成上访行为的可能性也就越低。

“干部身份”对响应变量具有正向影响,在模型(1)、模型(2)、模型(4)中显著。然而,在不控制其他变量的情况下,Pearsonχ2检验表明受访者是否具有干部身份在上访倾向方面具有显著差异(N=309,p<0.10)。这种反差表明,其他变量对干部的上访倾向有着实质性影响,值得未来进一步探索。

“是否拥有宗教信仰”对响应变量没有显著影响。这与一些研究宗教与社会稳定问题的研究不太一致[30]。

“月均收入”总体上对响应变量有负向影响,但仅在个别情形下显著。“家庭人均耕地面积”对响应变量的影响不显著。值得注意的是,在所有四个模型中,家庭人均林地面积对响应变量都具有显著的正向影响。近年来,因土地问题引发的上访在各类上访中一直占有很大比例,林地牵涉到很多经济利益,承包林地手续相对复杂,与基层政府打交道比较多,积累起来了对基层政府的不满情绪,也许因此导致了家庭拥有林地的受访者更加赞成上访行为。

“受教育程度”对响应变量总体上具有正向影响,高中学历在模型(2)、模型(3)中显著,显著性水平为10%;大专及以上学历在四个模型中都显著,显著水平都在5%以上。也就是说,受教育程度越高,越倾向于赞同上访行为。“年龄”在所有四个模型中都对响应变量有显著的负向影响,显著性水平均为1%,这表明受访者年龄越大,越不赞同上访行为。

最后,在所有四个模型中,变量“村庄发生过群体性事件”对响应变量都有显著的正向影响,显著性水平都在1%以上。一个可能的解释是,群体性事件的发生会降低基层政府的权威性,增加受访者对参与群体性事件的群众的同情,从而使受访者更有可能支持社会中的上访行为。

结 语

根据现代政府观念,政府以提供公共产品为目标,这包括法律秩序、基础设施以及教育、医疗、社会保障等一些基本的社会福利。一个“好”的政府必须能以公民满意的方式提供这些公共产品[31][32][33]。这当然对 政 府 的 公 正 性 和 回 应 性 提出了要求,就公正性而言,政府应当无差别地供给公共产品,平等地对待每一位公民;就回应性而言,政府能够及时地对公民的要求做出反应,杜绝拖延或颟顸无能等低效行为。但是,现代政府观念剥离了政府的道德义务,取消了政府的神圣性,政府不但不应该包揽社会事务,而且应该把政府的规模和功能限定在必要的范围内。

公民上访所内含的政治文化恰与之形成鲜明的对比,许多中国人的头脑中仍然保留着“父权制政府的想象”。对公正与效率的追求是古今中外皆同的,然而对于政府的过高期望则在中国体现的尤为明显。普通公民心目中的“好”政府,既要公正有效率,又要“全心全意为人民服务”,聪明而又仁慈。这种“父权制政府的想象”把维护自身权益的希望寄托于政府的同情、仁慈、父爱和庇护,这才有了上访这种中国式的维权抗争行为。特别值得注意的是,过高的期望是引发上访的重要因素之一,这种期望完全超越了西方“有限政府”的范畴,按照有限政府理念,社会经济发展自有其运行规律,政府不可能也不应当发挥主要作用。

[1]李德满.十年来中国抗争运动研究评述[J].社会,2009,(6):189-209.

[2]童星,张乐.国内社会抗争研究范式的探讨——基于本体论与方法论视角[J].学术界,2013,(2):44-59.

[3]吴长青.从“策略”到“伦理”对“依法抗争”的批评性讨论[J].社会,2010,(2):198-214.

[4]冯仕政.西方社会运动理论研究[M].北京:中国人民大学出版社,2013.

[5]赵鼎新.社会与政治运动讲义[M].北京:社会科学文献出版社,2006.

[6]ROSS M H.Culture and Identity in Co mparative Political Analysis[G]//LICHBACH M I,ZUCKERMAN A S.Editors.Comparative Politics:Rationality,Culture,and Str uct ure.Cambridge:Cambridge University Press,1997:42-80.

[7]王海港,李伟巍,罗凤金.什么样的农民容易上访?——对失地农民上访倾向的实证分析[J].世界经济文汇,2010,(2):1-11.

[8]温铁军,郎晓娟,郑风田.中国农村社会稳定状况及其特征:基于100村1765户的调查分析[J].管理世界,2011,(3):66-76.

[9]肖唐镖.从农民心态看农村政治稳定状况——一个分析框架及其应用[J].华中师范大学学报:人文社会科学版,2005,(5):10-17.

[10]CHEN J.Popular Political Support in Urban China[M].Washington D.C.:Woodrow Wilson Center Press,2004:174-175.

[11]于建嵘.中国信访制度批判[J].中国改革,2005,(2):26-28.

[12]O'BRIEN K J,LI L.Rightf ul Resistance in Rural China[M].Cambridge:Cambridge University Press,2006.

[13]苏力.法治及其本土资源[M].北京:中国政法大学出版社,1996:23-37.

[14]应星.“气”与抗争政治——当代中国乡村社会稳定问题研究[M].北京:社会科学文献出版社,2011:41-49.

[15]毛泽东.毛泽东选集:第3卷[M].北京:人民出版社,1991:1094-1095.

[16]SELDEN M.China in Revolution:The Yenan Way Revisited[M].Ar monk,N.Y.:M.E.Shar pe,1995:169-221.

[17]沈明明.中国公民意识调查数据报告(2008)[M].北京:社会科学文献出版社,2009:145-146.

[18]秦双星.鼓声与民意——以登闻鼓制度为例的解读[J].河北法学,2011,(11):160-164.

[19]GRA MSCI A.Prison Notebooks[M].New Yor k:Colu mbia University Press,1992.

[20]FOUCAULT M.Archaeology of Knowledge[M].London:Routledge,2002.

[21]DELEUZE G.Foucault[M].Minneapolis:University of Minnesota Press,1988.

[22]HUNTINGTON S P.Political Order in Changing Societies[M].New Haven:Yale University Press,1968:12-32.

[23]李培林,等.中国社会和谐稳定报告[M].北京:社会科学文献出版社,2008:117-134.

[24]LI L.Political Trust and Petitioning in the Chinese Countryside[J].Comparative Politics,2008,40(2):209-226.

[25]LI L.The Magnitude and Resilience of Tr ust in the Center:Evidence fro m Interviews with Petitioners in Beijing and a Local Survey in Rural China[J].Moder n China,2013,39(1):3-36.

[26]胡荣.农民上访与政治信任的流失[J].社会学研究,2007,(3):39-55.

[27]于建嵘.中国信访制度的困境和出路[J].战略与管理,2009,(1/2).

[28]RASINSKI K A.Designing Reliable and Valid Questionnaires[G]//DONSBACH W,TRAUGOTT M W.Editors.The Sage Handbook of Public Opinion Research.Sage:London,2008:361-373.

[29]GURR T R.Why Men Rebel[M].Center of Inter national St udies,Princeton University,1970:24-56.

[30]阮荣平,郑风田,刘力.宗教信仰与社会冲突:根源还是工具?[J].经济学(季刊),2014,(2):793-816.

[31]MUELLER D C.Public Choice III[M].Cambridge:Cambridge University Press,2003:9-67.

[32]HARRISON G.The World Bank,Gover nance and Theories of Political Action in Africa[J].The British Jour nal of Politics &Inter national Relations,2005,7(2):240-260.

[33]俞可平.治理和善治引论[J].马克思主义与现实,1999,5(1):37-41.