社会体育专业本科生实践能力培养策略研究

王美红+佟云龙

摘 要:采用文献资料法、逻辑分析法等研究方法,从实践能力的概念界定入手,系统地分析了社会体育专业本科生实践能力形成机制,并以此为依据,从培养目标、课程设置、实习时间、实习模式及指导教师等方面提出科学合理的社会体育专业本科生实践能力培养策略。

关键词:社会体育专业;实践能力;形成机制;培养策略

中图分类号:G807.4 文献标识码:A DOI:10.3969/j.issn.1006-1487.2014.05.004

自 1993 年我国社会体育专业创办以来,全国设置社会体育专业的高等院校已达到 230 余所,办学规模已接近传统的体育教育专业,成为我国高等体育专业中的主干专业之一[1]。但与各高校兴建社会体育专业的高涨热情相背离的是近几年社会体育专业本科生较低的就业率及不容乐观的专业发展前景。我国普通高校社会体育专门人才将从事的是一项应用性强,务实性与操作性强的工作[2]。实践能力是社会体育专业本科生应具有的基本能力。文章从实践能力的概念界定入手,系统地分析社会体育专业实践能力形成的机制,提出科学合理的培养策略,以促进我国社会体育专业的健康有序的发展。

1实践能力的概念界定

实践能力是个体在生活和工作中必不可少的解决实际问题所显现的综合性能力。这种能力是在不断的生活实践中形成,必须通过实践活动的效果进行综合评价的能力[3]。实践能力的承载者是人,实践能力是在主体与客体相互作用——解决现实问题中所展现出的,实践能力的形成过程是一个动态的过程,是通过认知—实践—反思—成长—再认知的闭合环路逐渐形成的。认知是实践能力形成的本体性知识,实践和反思是实践能力形成的条件性知识。

2实践能力构成要素

我国学者傅维利发现个体的实践能力存在一个共同的构成因素即一般实践能力。除此之外,不同专业的人才实践能力还包括专项实践能力和情境实践能力[4]。笔者依据傅维利学者的研究成果,下面从一般实践能力、专项实践能力和情境实践能力三个方面阐述社会体育专业本科生实践能力的构成要素。

2.1 一般实践能力

社会体育专业本科生的一般实践能力因素应该包括个体在实践中的基本生理和心理机能,是构成个体实践能力的生理和心理基础[5]。主要包括生活自理能力、适应社会能力、人际交往能力、肢体及语言表达能力、计算机应用能力、外语运用能力、体育运动能力等[6]。

2.2 专项实践能力

专项实践能力指社会体育专业本科生在解决具体的教学及指导方面问题时所表现出来的专业的实践能力。鉴于2009 年《全国高等学校社会体育本科专业指导性专业规范》,健身指导能力,组织管理能力及社会体育工作能力应该是社会体育专业本科生应具有的专项实践能力。

2.3 情境实践能力

情境实践能力是指社会体育专业本科生在实际工作中根据现实情境,有效分析问题,提出解决策略,恰当地依据情境进行实践行为的能力要素。情境实践能力侧重于在一定的情境中发现问题、分析问题、解决问题。情境是其能力形成的基础。通过不断的分析解决问题来提升自身的实践能力。情境实践能力是实践能力的重要构成要素。

一般实践能力、专项实践能力与情境实践能力不是独立存在的,三者相互依存存在于每一个问题中。一般实践能力是实践能力的基础,不指向具体的问题,但是影响问题的解决。如社会体育专业本科生四年所学习的公共及专业理论知识,没具体地应用于某一问题的解决过程,但却影响着学生的思维方式。专项实践能力是实践能力的核心。社会体育专业本科生通过在一定的情境中,充分运用所学专项知识形成的实践能力,使专项知识升华。情境实践能力是通过不断的实践形成的综合实践能力。为完美解决问题,三者缺一不可。

3实践能力形成机制

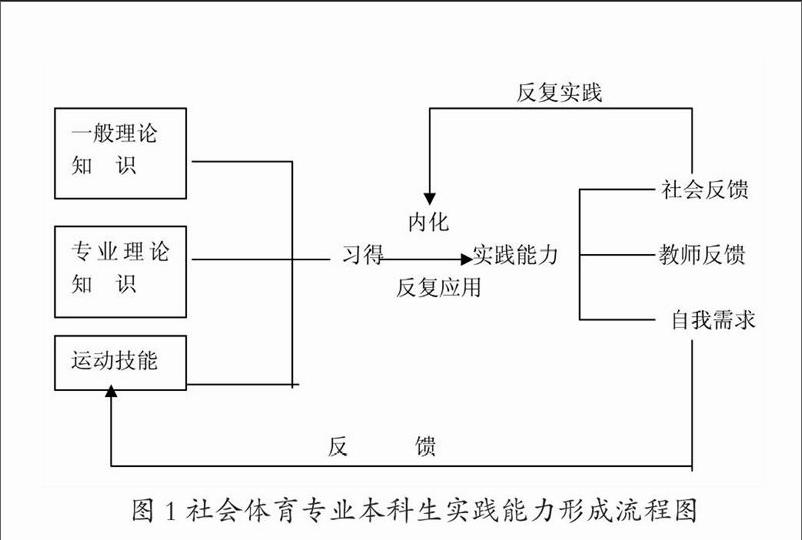

实践能力形成的过程是一个复杂的动态系统,在其形成过程中,构成这一系统的各个因素相互作用,促使能力的形成和发展。在社会体育专业本科生实践能力形成系统中,知识、环境、教师指导、社会反馈应该是构成这一系统的主要因素,其形成过程如图1。

由图1可知,社会体育专业本科生实践能力形成的动态系统共分为三个阶段。第一阶段是前期的知识习得阶段,是实践能力形成的基础。通过第一阶段系统的学习,学生获得一定的专业知识,为后期的实践能力形成获得知识储备。这一阶段主要形成的是一般实践能力,系统科学的课程设置应该是本阶段的重点。第二阶段是将所学专业知识应用于实践中,通过反复的实践将第一阶段所学的显性知识逐步进行内化,形成缄默知识及实践能力。第二阶段主要形成的是专项实践能力。充足的实习时间、多元化的实习模式是第二阶段的关键。同时教师对学生实践能力的合理评价及学生实习反思的引导也是影响学生实践能力形成的主要因素。第三阶段是将一般实践能力及专项实践能力不断应用于实践过程中,通过自我反思、教师反馈及实习单位的反馈使实践能力达到质的飞跃,这一阶段主要形成的是情境实践能力。情境实践能力水平的高低决定学生整体实践能力水平。教师及实习单位的正确评估及反馈,充足的实习机会应该是第三阶段的关键。

4培养策略

4.1 重实践培养目标的确定

培养适应社会需求的专业人才是高校社会体育专业生存与发展的关键。而当前高校社会体育专业较低的就业率则反映了培养目标与社会的不适应性。“综合性、应用性要求强,实务性、技能性取向高”是社会体育专业毕业生应具有的特质[7]。社会需要的是能胜任社会体育指导及管理的专业技能型人才。实践能力的培养是人才培养的关键。各高校必须转变重理论轻实践的传统理念,重视对学生实践能力的培养,凸显社会体育专业培养特色。

4.2 科学合理的课程设置

技能型专业人才培养目标的实现依据于与之相配套的合理的课程设置。但是当前我国社会体育专业培养目标模糊,与体育教育专业的课程设置同质化严重,缺乏专业特色。为满足市场对社会体育专业人才的需要,首先应依据社会的需要构建包含公共基础课、专业基础课、专项职业核心课、专项职业提高课的课程设置体系,合理配置各项内容的比例,加大选修课程、技能课程、职业课程的比例。其次将实践课程贯穿于学生的整个学习过程,促使学生实践能力的快速形成。endprint

4.3 充足的实习时间

由图1可知,实践能力的形成是在反复的实践过程中形成的。任何事物的发展都必须经过量变到质变的过程,社会体育专业本科生实践能力的形成也同样需要实践时间(量变)达到一定程度以实现实践能力形成的(质变)。因此说充足的实习时间是促使社会体育专业本科生实践能力形成的保障。笔者调查发现,当前我国高校社会体育专业的实习多采用集中实习的形式,实习时间在10周左右。笔者认为仅依靠10周时间来形成学生的实践能力是不符合实践能力形成机制的,各高校必须延长实习时间。

4.4多元化的实习模式

当前各高校多采用集中式实习的课程模式,单一的实习课程模式影响学生实践能力的形成。笔者认为各高校可以效仿某些高校的成功案例,采用多种实践课模式,使学生实践能力得以形成。首先认知实习、课程实训、模拟实训及毕业实习是实践课程常用的模式,实践能力的培养应依据学生每一阶段的发展现状应用不同的课程模式。其次课内外培养模式、校内外实训模式、情境式实践模式、手脑结合训练模式等多元化的实践课程模式应该贯穿于整个四年的学习过程中,以促使社会体育专业学生实践能力的形成[8]。

4.5 重视实习指导

由图1可知,实习过程中教师及实习单位的及时反馈在社会体育专业本科生实践能力形成过程中起着重要的作用。笔者认为教师对学生实习的指导应包括三个阶段,第一阶段是对学生入学阶段的职业引导,促使学生具有较强的学习动机。第二阶段是在大一到大三阶段教师的及时反馈。教师通过将实践课程渗透到专业课程的教学中,鼓励学生不断的实践,引导学生反思,及时反馈学生的问题,以提高学生实践能力的形成效率。第三阶段是学生到实习单位后对学生的指导。这一阶段的指导教师包括本校的指导教师及实习单位的指导教师。但据笔者调查,当前大部分高校疏于对学生外出实习的指导。具体表现在实习学校教师迫于校内教学压力无法现场指导学生实习,而实习单位教师由于相应政策的不到位指导实习生的热情不高,实习教师指导的缺位严重影响社会体育专业本科生实践能力的形成,各高校应重视对学生实习的全方位指导。

5 结语

综上所述,对于社会体育专业本科生的培养应着眼于社会的需求,依据学生的实践能力形成机制,从培养目标、课程设置、实习时间、实习模式及教师指导等方面来构建科学合理的培养体系,提高社会体育专业本科生的就业率,促进社会体育专业的特色发展。

[基金项目:吉林省高等教育省级教学研究课题《高等院校社会体育专业实践指导能力培养策略研究》]

参考文献:

[1]李如喜.高校社会体育指导与管理专业校内实训基地建设

的必要性和可行性[J]. 体 育 学 刊, 2014,21(3):88-90.

[2]潘小非.社会体育专业建设存在的问题与对策研究[J].成都

体育学院学报, 2005,31(1):110-113.

[3]刘磊,傅维利.实践能力:含义、结构及培养对策[J].教育科

学,2005(2):1-5.

[4]南仲喜.身体素质指导训练全书[M].北京:北京体育大学

出版社,2003.2.

[5]吴志华.论学生实践能力发展[D].长春:东北师范大学,

2006:19-23.

[6]何万国,漆新贵.大学生实践能力的形成及其培养机制[J].高

等教育研究,2010,31(10): 62-66.

[7]柳春梅,李志宏,任平.社会需求导向下的我国社会体育专业

课程改革研究[J].河北体育学院学报,2011,25(5):44-47.

[8]舒宗礼,夏贵霞,杨 斌,等.社会体育专业特色建设探索——

以湖南城市学院社会体育专业为例[J].北京体育大学学报,

2013,36(2):115-119.

(吉林师范大学 体育学院,吉林 四平 136000)endprint