针刺神经节、神经孔治疗原发性三叉神经痛的疗效观察

刘 丹,赵小康

(1.黑龙江中医药大学,黑龙江 哈尔滨150040;2.黑龙江中医药大学附属第一医院,黑龙江哈尔滨150040)

三叉神经痛是神经科常见的一种疾病,发病率有逐年上升趋势,临床发病时疼痛剧烈,似刀割样或灼烧样,难以忍受,目前治疗上主要有口服药物、封闭、射频电凝等方法[1],而针灸在本病治疗中以其疗效显著、副作用小等优势在临床中广泛应用[2-4]。笔者自2012年3月~2013年3月,以针刺神经节、神经孔的方法治疗本病,疗效较为理想,报道如下。

1 临床资料

1.1 一般资料

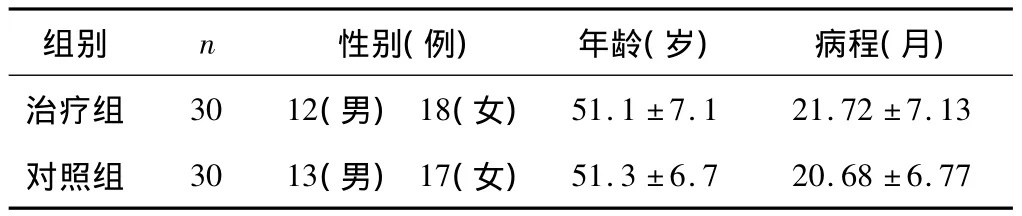

观察病例均来自黑龙江中医药大学附属第一医院针灸四科2012年3月~2013年3月门诊患者,共60例,将上述患者按就诊先后顺序分为治疗组30例,对照组30例。两组患者在性别、年龄、病程、疼痛的分布等一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性,详见表1、表2。

表1 两组患者一般资料比较(±s)

表1 两组患者一般资料比较(±s)

组别 n 性别(例) 年龄(岁) 病程(月)治疗组 30 12(男)18(女)51.1 ±7.1 21.72 ±7.13对照组 30 13(男)17(女)51.3 ±6.7 20.68 ±6.77

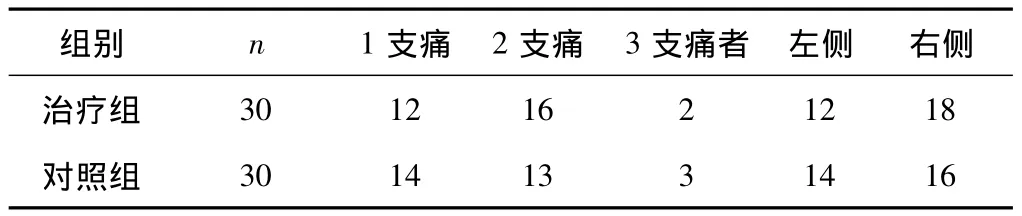

表2 两组患者疼痛分布比较 例

1.2 诊断标准[5]

①面部或额部的阵发性疼痛,持续几秒钟至2 min;②疼痛特点:沿三叉神经经的一支或几支散布;特征为突发、剧烈、尖锐、浅表、刀刺样或灼烧样疼痛剧烈;从扳机点促发或因某些日常活动诱发,如吃饭、谈话、洗脸或刷牙;发作以后,病人完全无症状;③无神经系统体征;④每个患者有刻板的发作;⑤病史躯体检查及必要时所作特殊检查。

1.3 纳入标准

①确诊为原发性三叉神经痛;②年龄介于25~70岁之间;③观察前1周内未接受任何治疗。

1.4 排除标准

①虽为本病,但已经过药物、电凝、手术等使神经纤维破坏,功能丧失者;②先天性眶上孔、眶下孔、颏孔变异狭窄或闭合者;③合并心血管、脑血管、肝、肾严重原发性疾病及精神病患者。

2 治疗方法

2.1 治疗组

取穴:取翼腭神经节,第一支痛者加眶上孔;第二支痛者加眶下孔;第三支痛者加颏孔。

操作方法:患者取坐位或仰卧位,局部皮肤常规消毒,取0.35 mm×65 mm长针,颧弓中点下缘前方2 mm处与皮肤呈45°角,向对侧目内眦方向缓慢进针,当刺进45~60 mm左右时,患者该侧面颊、鼻部及上唇会出现酸、麻、胀或过电的感觉,说明针尖已刺到翼腭神经节部位,轻微捻转提插后留针。眶上孔:位于眶上缘中、内1/3交界处,眶下孔位于眶下缘中点下方0.6~1.0 cm处,颏孔位于下颌骨体外面距前正中线(29 ±3.64)mm 处[6]。三神经孔定位准确后,眶上孔向眶内缘斜刺刺入孔内约0.5寸;眶下孔向上斜刺刺入孔内约0.5寸;颏孔向前内下方随颏管走向针刺入孔内0.5寸,以轻度捻转(一般至产生过电、酸、麻、涨的针感及患者能耐受为度)。以上神经节、神经孔均留针30 min,中间行针1次(三神经孔行针只轻度捻转,不提插)。21天为1个疗程,连续针刺21天。

2.2 对照组

取穴:第一支痛者取攒竹、阳白、鱼腰、丝竹空、外关;第二支痛者取四白颧髎、迎香、下关、合谷;第三支痛取夹承浆、翳风、颊车、大迎、内庭。

操作方法:患者取坐位或仰卧位,局部75%的酒精棉球消毒后按常规针刺方法进行针刺[7],留针30 min,中间行针1次。21天为一疗程,共治疗一疗程,连续针刺21天。

3 疗效观察

3.1 观察指标

疼痛强度评分采用视觉模拟评分法(VAS)。具体做法是:在纸上面划一条10 cm的横线,横线的一端为0,另一端为10,规定0为无痛,1~3为轻度疼痛,4~7为中度疼痛,8~10为重度疼痛。

3.2 疗效评价标准

依据国家攻关课题组制定的《镇痛效果分级标准》[8]进行评定。治愈:疼痛完全消失者;显效:疼痛明显减轻,发作次数减少1/2者;好转:疼痛有所减轻,发作次数有所减少者;无效:根据不同病种经1次至3周治疗,疼痛无变化或加剧者。

3.3 统计学处理

统计学处理采用SPSS17.0版本,计量资料采用均数±标准差表示,计数资料采用χ2检验。P<0.05表示差异有统计学意义。

3.4 治疗结果

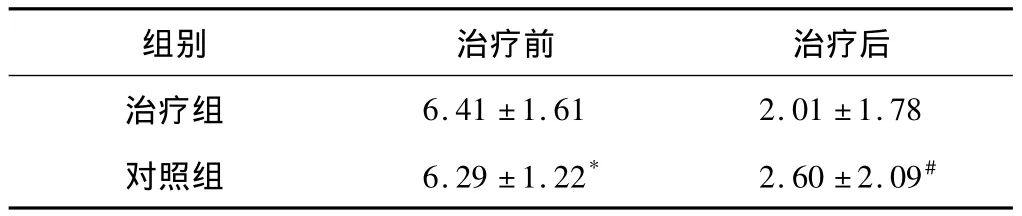

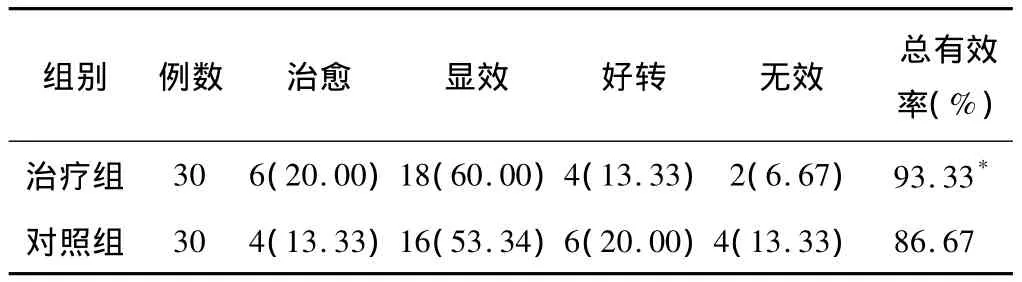

治疗前后两组患者根据VAS评分结果可知,治疗前两组患者疼痛程度无明显差异(P>0.05),两组患者经1个针刺疗程治疗后,其疼痛程度有明显变化,且治疗组优于对照组(P<0.05),总有效率治疗组也优于对照组(P <0.05),详见表3、表4。

表3 治疗前后疼痛强度比较(±s)

表3 治疗前后疼痛强度比较(±s)

注:与治疗组比较,*P >0.05,#P <0.05。

组别 治疗前 治疗后治疗组6.41 ±1.61 2.01 ±1.78对照组 6.29 ±1.22* 2.60 ±2.09#

表4 治疗组与对照组疗效比较 例(%)

4 讨论

三叉神经痛国内外统计的发病率分别是47.8/10万和62.6/10万[9],多数患者于40岁起病,女多于男,发病率可随年龄而增长。原发性三叉神经痛至今病因及机制不明,有周围学说和中枢学说,较多学者认为是各种原因引起三叉神经局部脱髓鞘产生异位冲动,相邻轴索纤维伪突触形成或产生短路,轻微疼痛刺激通过短路传入中枢,中枢传出冲动亦通过短路传入,如此叠加造成三叉神经痛发作。腧穴分布与神经分布关系密切,有报道[10]直接针刺相关神经其疗效甚至优于针刺穴位。本研究所选针刺部位翼腭神经节位于颅底翼腭窝内,属于植物神经节,含有交感、副交感两种神经纤维,是三叉神经Ⅱ支的重要神经结构,也是中枢和头面部联系的中继站[11],而三叉神经第Ⅰ支、第Ⅱ支、第Ⅲ支分别于眶上孔、眶下孔、颏孔处出颅,在传统针刺治疗三叉神经痛明显优势的基础上,结合现代医学神经解剖定位,按三叉神经在头面部分布,将毫针直接刺入上述神经节、神经孔之中,如此即可直接发挥更强神经抑制或者神经调节作用,达到直接止痛的目的。此法既可避免因封闭、手术带来的副作用,又可以提高普通针刺镇痛的疗效,把传统针刺与现代解剖知识相结合,疗效显著,值得临床推广。

[1]贾建平.神经病学[M].北京:人民卫生出版社,2008:335

[2]赵敬军,付冬梅.针刺治疗三叉神经痛的临床研究进展与思考[J].针灸临床杂志,2014,30(2):74 -78

[3]郭爽,石学敏.石学敏院士针刺治疗三叉神经痛经验浅析[J].临灸临床杂志,2014,30(1):48 -49

[4]刘婷婷,金弘.透穴法结合穴位注射治疗原发性三叉神经痛36例[J].针灸临床杂志,2012,28(9):40 -41

[5]贝政平,蔡映云.内科疾病诊断标准[M].北京:科学出版社,2001:6

[6]王新生,米坤龙.眶上孔、眶下孔、颏孔位置关系[J].中医研究,2001,18(6):1

[7]石学敏.针灸学[M].北京:中国中医药出版社,2007:206

[8]武连仲.针刺对1016例神经疼的镇痛效果观察[C]//中国针灸学会临床分会第八次学术大会论文集.中国针灸学会临床分会,2000:109

[9]冯殿恩,王骥,苏贵华.三叉神经痛[M].北京:人民卫生出版社,2004:75

[10]米春存.试析醒脑开窍法中部分腧穴的刺法[J].天津中医药,2009,26(1):50 -51

[11]李静.穴位埋药线治疗原发性三叉神经痛的临床研究[J].中国实用神经疾病杂志,2008,11(8):105-106