技术接受模型下高校教师网络教学的行为特征与优化

孟静雅

(南阳师范学院 思想政治理论教学部,河南 南阳 473061)

技术接受模型下高校教师网络教学的行为特征与优化

孟静雅

(南阳师范学院 思想政治理论教学部,河南 南阳 473061)

随着社会和教育系统对教育教学效果的要求越来越高,大量的新的教学方式不断涌现,尤其在网络技术的支撑下,网络教学正在作为一种全新的教学方式被寄予厚望。这种全新的教学方法不但能够更新教育教学理念和内容,还能在一定程度上提高教育教学的质量与效益,强化学校信息化水平和参与竞争的能力。文章以技术接受模型为基础,对高校教师网络教学的影响因素、行为特征和优化的途径进行了系统的分析,为高校教育教学工作提供可供借鉴的信息。

网络教学;技术接受模型;行为特征;素质优化

一、引言

近年来,我国高等院校对其教育教学效果给予了越来越广泛的关注,以网络教育学院为主体进行的网络教学模式得到了快速的发展,在众多学者和实践者的关注下,已经积累了大量的办学经验,并逐渐的形成了一定的规模,对高等教育的影响也不断得到增强[1-5]。梁林梅、罗智慧、赵建民以南京市普通高校开展网络教学的教师群体为研究对象,通过问卷调查与深度访谈的方式,对时下普通高校教师进行网络教学的总体现状进行了系统的调研,得出了一些建设性的结论;李菊香对教师在计算机网络教学环境过程中发挥主导作用的模式进行了分析,并对如何激发学生进行自主学习等问题进行了系统的研究,文章还进一步针对当前网络教学中教师出现的问题给出了一些建议;高峰对北京大学等四所高校教师的网络教学方式及其采纳情况进行了系统的调查研究,并分析了影响高校教师网络教学方式的多种因素等;刘宇伟以技术接受模型为视角,结合网络教学行为对教师的教育教学活动的几类影响因素进行了分析,并进一步探讨了高校教师对网络教学的接受意图;郑燕林、李卢一、王以宁对高校教师网络教学的素养及其基本构成和培养模式进行了分析。但是,不可否认的是,网络教学的发端并非在普通高校,近年来得到的发展也是在高等教育之下完成的,在高校的教育教学体系中,网络教学长期处于边缘状态,其作用与价值并未得到足够的重视。因此,以特定的理论为视角,对高校教师网络教学进行研究与探讨具有重要的现实意义。尤其是随着社会和教育系统对教育教学效果的要求越来越高,大量的新的教学方式不断涌现,尤其在网络技术的支撑下,网络教学正在作为一种全新的教学方式被寄予厚望。这种全新的教学方法不但能够更新教育教学理念和内容,还能在一定程度上提高教育教学的质量与效益,强化学校信息化水平和参与竞争的能力。文章以技术接受模型为基础,对高校教师网络教学的影响因素、行为特征和优化的途径进行了系统的分析,为高校教育教学工作提供可供借鉴的信息,促进高校在数字化校园建设、网络教学平台构建以及数字化教学资源库建设等方面取得更好的成绩。

二、技术接受模型下高校教师网络教学的影响因素

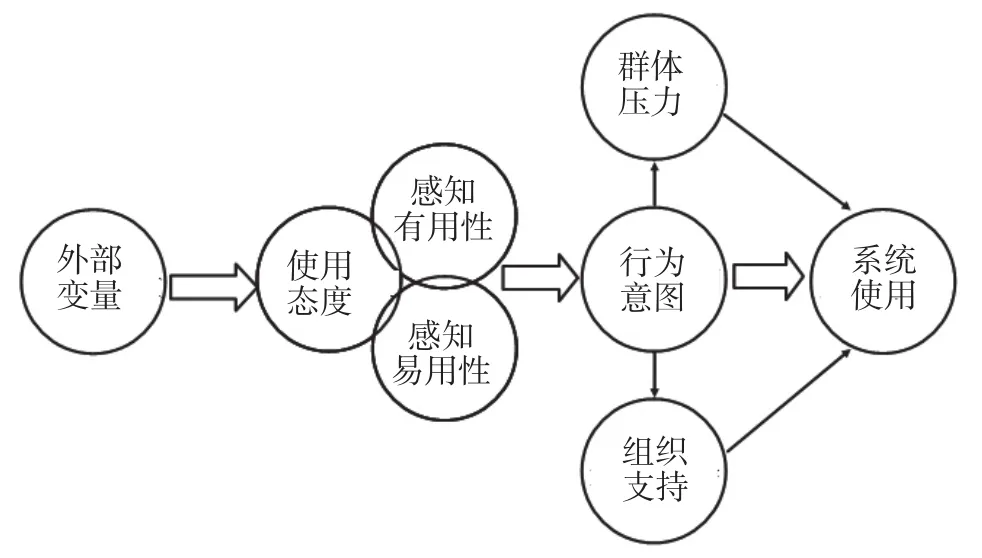

技术接受模型(TAM)主要用于教师和学生对网络教学接受程度的分析,而在分析的过程中,网络教学的有用性和易用性是两个最为重要的因素[6]。在经过了多年的实践之后,有学者对这一模型进行了修正,将群体压力与组织支持、职业熟练度和行为意图等因素融入其中,扩展之后的技术接受模型具有了更强的解释能力(见下页图1)。

(一)职业熟练度

对高校教师来说,实施网络教学能够促进其更好地熟悉自己的工作环境和工作性质。如果在这一过程中,加上了已有工作经验的引导和外界环境的支持,还能够最大限度的使教师了解其工作范围和工作程度,提高其工作效率。此外,更为重要的是,教师在实施网络教学时,必须把更多的时间和精力用在指导学生学习、实践或者对学生进行的答疑上,如此一来,不但能够全面地提升学生的学习注意力和学习兴趣,还能够培养学生的科技素养和教师对网络教学的理解。而教师对网络教学越熟悉,就越能够使网络教学逐渐地走向深入。

图1 修正的技术接受模型(R-TAM)

(二)行为意图

从心理学的角度讲,行为意图是个体在需求未能得到满足的情况下,寻找、评估、使用和处理一项产品或者服务时所表现的行为意愿[7]。对网络教学的实施主体来说,其行为的预期和最终的验证效果能够对教师的教学行为产生重要的影响,并且这种影响直接影响到教师实施网络教学的满意度。当这种使用网络教学的行为最终影响到教学评估决策时,就会对教师的教学工作产生循环的影响。

(三)教师个人感知的有用性与易用性

对高校网络教学来说,有用性和易用性已经成为决定教师使用网络教学的最关键的要素。这是因为,在课堂教学中,教师要借助网络平台进行授课,这对培养学生的信息素养,培养其分析问题和解决问题的能力是有极大的帮助的;此外,通过网络教学模式的跟进,即便在课堂教学结束之后,也能够通过网络使教师和学生之间进行便捷的信息沟通。在这一过程中,教师能够在帮助学生的同时进一步的明确学生的学习意图,另一方面,这种教学或者教育模式能够进一步带给学生更多的鼓励。当然,这一过程对于教师来说也是十分重要的,能够促使教师主动地去掌握网络教学的各项功能和技巧,全面地提高教学能力,使网络教学深入其内心。可见,只要网络教学实现了更高的感知有用性与易用性,教师进行网络教学的意图也会更加强烈。

(四)群体压力与组织支持

在高等教育中,教学效率和教学效果是教学质量的代名词,与人才培养的成效直接相关。因此,高校教师在实施网络教学的过程中,来自于学校、社会、学生和同事之间的群体压力是十分关键的,这种压力如果能够“准确”地压在实施网络教学的教师的身上,能够最大限度地增加教师的工作效率,而在教师推广这种教学方法时,教师就会将其思想逐渐地带给其同事,让更多的教师使用网络教学并提高整体的工作进度,让学校更具竞争力,实现人才培养的最终目标。此外,网络教学的实施要获得其所在组织的支持,这种支持包括社会性支持与后勤性支持两类。前者指的是来自于组织内外的信息的帮助,能够有效地降低教师在实施网络教学时的不适应,使其尽快地进入状态;后者则是非工作性的支持,这种支持能够使教师获得相关技术上的提升,比如通过内部教育或者培训获得等。

三、技术接受模型视角下高校教师网络教学的行为特征分析

为了进一步的对高校教师网络教学的行为特征进行分析,本文以中部六省为研究区域,分别选择郑州、太原、武汉、南昌、合肥、长沙六座城市的“211高校”和“985高校”中从事高等教育的专业教师为调查对象,每所学校随机选择100名教师作为研究样本,对其发放调查问卷共600份,回收有效问卷576份,有效回收率为96.0%,问卷的效度与信度经检验符合调查研究的要求。其中,问卷调查的内容涉及到以下几个方面:(1)教师网络教学时间和精力的投入情况;(2)开展网络教学教师的态度、观念和教学行特征;(3)从事网络教学教师的分布情况等。为了进一步丰富本次研究的内容,本研究还利用万方数据库、中国知网等网络知识媒介查阅了相关的学术文献[8-17]。在对回收问卷经过SPSS15.0进行统计分析之后,得到了如下的结果:

(一)网络教学时间和精力投入存在差异

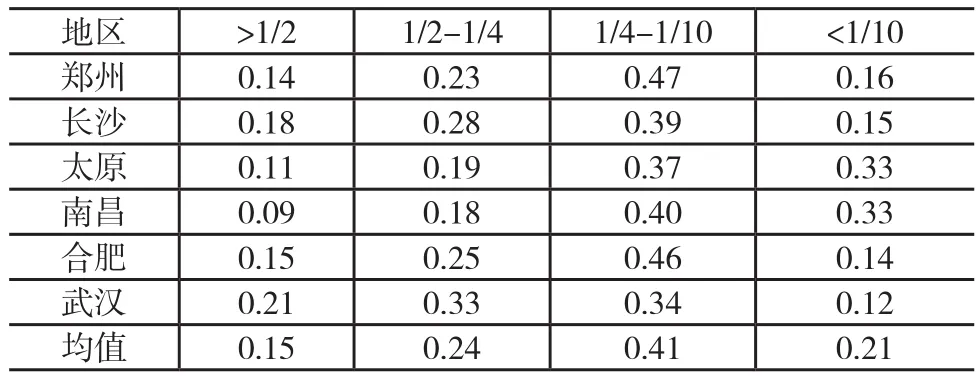

通过调查发现,不同地区的高校教师投入到网络教学的实践和精力存在着较大的差异(见表1)。从平均的角度讲,高校教师将时间和精力用于网络教学超过一半的占到了15%,是所有选项中占比最小的,当然也有21%的教师只是偶尔进行网络教学(将时间和精力投入其中的比例不到1/10)。

表1 网络教学时间和精力的投入差异(%)

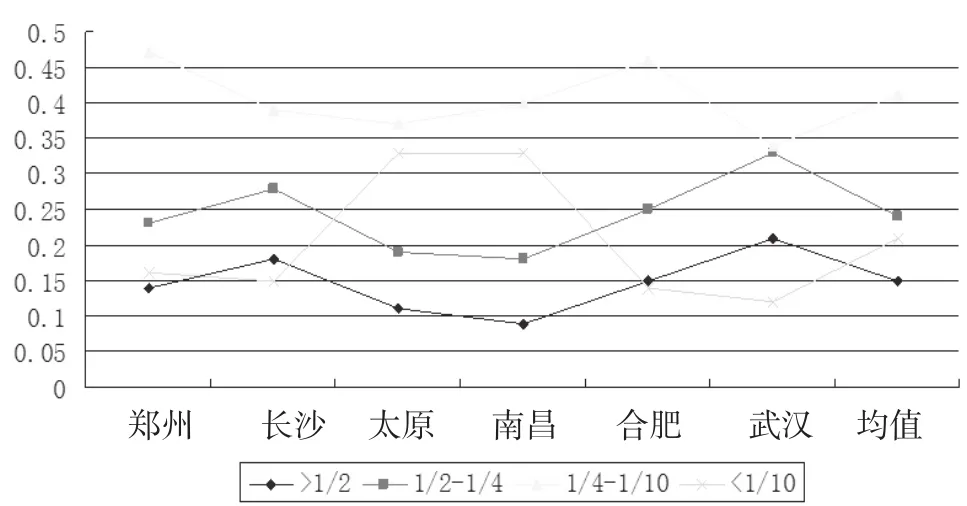

进一步研究发现(见图2),中原地区不同高校的教师网络教学的情况也不尽相同。比如,武汉和长沙的高校教师将更多的时间和精力(>1/2)投入到了网络教学之中,占比分别为21%和18%;与此形成鲜明对照的是,太原和南昌的教师并不愿意或者不习惯进行网络教学,只将其不到1/10的时间和精力投入到网络教学的教师比例均为33%,远超过平均水平的21%,是武汉和长沙的2倍还多。这说明高校教师从事网络教学存在较明显的区域差别。

图2 网络教学时间和精力投入差异柱形图

此外,在调查中发现,相当部分的高校教师认为网络教学在时间和精力方面较之于传统教学方法会花费更多。当然,也有部分教师认为网络教师实际上能够节省时间和精力,关键在于教学方法的设计和使用。而两者之间真正的差别主要集中在教学材料的收集、音视频材料的上传和网络教学的组织等。当然,有教师认为更多的时间和精力实际上是花费在了与学生之间的互动方面。

(二)高校教师进行网络教学的动因是多方面的

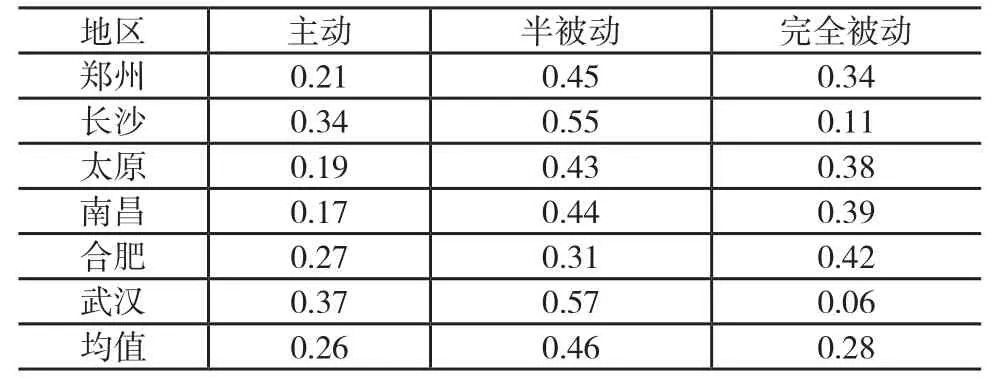

对高校老师来说,为什么要花时间与精力进行网络教学,长期坚持的动力是什么?对这类问题的回答能够较好地揭示当前教师参与网络教学积极性不高的原因。通过调查发现,高校教师从事网络教学并非完全是其一厢情愿,有的教师出于提升教学效果的考虑,主动地尝试进行网络教学,而有的教师则是在其他教师的影响下,“半被动”地进行网络教学,也有的教师是在上级领导的指引下“完全被动”地从事其本不愿从事的工作。在右表2中我们可以看出,主动进行网络教学和完全被动进行网络教学的教师比例几乎相当,占比分别为26%和28%,近半数(46%)的教师从事网络教学处于“半被动”的状态。这说明,当前网络教学还未成为教师的主体意识,按照技术接受模型的理论可知,该教学方法对于教师的行为意图还未起到应有的作用,有必要在群体压力和组织支持的影响下,扩大主动参与网络教学的教师的群体数量,全面地提升教育教学的质量。

表2 高校教师进行网络教学的主动程度(%)

在进一步的研究中发现,教师从事网络教学的“主动性”存在着区域性的差别。长沙、合肥和武汉地区高校教师进行网络教学的主动性较高,占比分别为34%、27%和37%,均超过平均水平的26%。这说明,在这些地区,高校教师的主体意识较高,尤其在武汉地区,“完全被动”进行网络教学的教师的比例仅为6%,远低于平均水平。

通过以上的分析可知,当前高校教师进行网络教学投入的时间和精力存在较大的差别,教师从事网络教学的主体性差别也较为显著。因此,有必要通过相关的措施改变这一现状。而在可供选择的方案中,提高教师的网络教学意识和素养是最为关键的部分,应该得到高校管理者和教师本身的关注与支持。

四、技术接受模型下高校教师网络教学行为的优化

通过前文的分析可知,在当前情况下,高校教师实施网络教学的积极性不高,教学水平也一定参差不齐。这种情况的继续不但会对网络教学本身产生负面的影响,也会间接地影响到传统课堂教学的效率和效果。为此,本文以技术接受模型为视角,给出高校教师网络教学素养的优化路径,以期促进网络教学效果的提升和高校人才培养目标的最终实现。

(一)全面构建教师网络教学培养体系

在当前情况下,高校教师的网络教学行为正在不断的走向深入,该教学模式对于高校人才培养质量起到了越来越重要的作用。但是,一个不可否认的事实是,在目前,除了我国少数几所高校已经或者正在制定针对教师网络教学素养培养的完整体系外,绝大部分高校并未将此作为重要的工作进行开展,在教师网络教学素养的培养模式等方面还存在着大量的需要解决的问题。因此,需要通过多种方式增加教师网络教学时间和精力的投入,全面构建教师网络教学培养体系:(1)全面构建教师网络教学培养体系,丰富培养内容,制定科学的培养策略,提供有效的培养途径,使之能够在主体意愿的前提下从事网络教学;(2)对教师进行计算机网络操作技能方面的培训,全方位地培养教师的网络教学意识与能力,并通过多种灵活有效的方式,构建基于网络化、数字化、信息化的网络教学素养培养平台,降低教师从事网络教学的精力消耗,取得更为理想的教学效果;(3)根据高校自身情况,对其软硬件环境进行充分的开发,最大限度地为教师提供应用网络的软硬件条件,使其能够有更多的时间和精力进行网络教学实践,这对提高高校教师的网络教学素养是有重要的现实意义的。

(二)推动教师网络教学素养的提升

网络教学的主体是教师,因此教师本人对网络教学的认识、进行网络教学的动力,对这项工作的开展至关重要。因此,除了要通过外接的力量促使教师的网络教学素养得到提高外,更为重要的是要发挥教师本身的主体性和积极性,使其能够主动地参与到网络教学中来,在长期的教学实践中不断自主地培养和提升自身的网络教学素养。而为了实现这一点,首先,要明确网络教学素养的构成要素,并通过网络教育教学实践等方式持续地提升自身的网络教学能力;其次,教师的网络教学工作要想持续地进行下去,必须要养成终身学习的能力和习惯。为了全面推动高校坚实的网络教学素养,需要完成以下工作:(1)从意识层面入手,发动教师教育机构和教师本人对其加以重视,全面构建起科学的教师网络教学素养培养体系,为教师教学水平和技能的提高提供更加丰富的网络教学资源,通过各项鼓励措施,促进教师依照自身的条件和所拥有的资源进行自我学习和自我培养,对网络教学进行自主规划、自主设计、自主实施、自主评价和自主调控;(2)在研究层面,要促使教育教学机构和教师本人进一步的加强对网络教学现状和应用现状的研究,及时了解和发现教师在网络教学素养培养过程中存在的问题,并积极地发现解决问题的途径,以便最终使教师网络教学素养得到优化和完善。

五、结束语

当前,我国普通高校开展网络教学已经成为大势所趋,完全没有开展网络教学的高校为数极少。但是,不可否认的是,不同高校进行网络教学的程度和质量是存在显著的差别的,即便是同一高校中的不同教师也在教育教学质量方面有明显的差别。甚至有一些教师对网络教学持观望甚至排斥的态度——这种现象的存在是需要引起我们的关注的。本文以技术接受模型为基础,试着给出了修正的R-TAM模型,并通过调查分析的形式,对高校、网络教学的开展情况进行了统计分析,并针对其中存在的问题给出了一些建议。当然本文所作的这些工作还是初步的,需要进一步的修正、实践和完善。

[1]戴维·申克.信息烟尘:在信息爆炸中求生存[M].江西:江西教育出版社,2001.

[2]刘宇伟.高校教师网络教学接受意图的整合模型初探[J].现代教育技术,2010,(8):106-108.

[3]约翰·奈斯比特.大趋势:改变我们生活的十个新方向[M].北京:中国社会科学出版社,1984.

[4]郑燕林,李卢一,王以宁. 教师网络教学素养的构成及培养[J]. 现代远距离教育,2009,(2):71-74.

[5]Venkatesh, V, Speier, C., Morris. G. User Acceptance enablers in individual decision making about technology:toward an integrated model[J].Decision Sciences 2002,(33):297-299.

[6]梁林梅,罗智慧,赵建民. 大学教师网络教学现状调查研究——以南京高校为对象[J]. 开放教育研究,2013,(1):74-84.

[7]高峰. 高校教师网络教学方式的采纳和使用——基于技术接受与使用整合理论的研究[J]. 开放教育研究,2012,(1):106-113.

[8]毛明勇. 大学英语教师网络教学能力现状分析[J].外语界,2007,(2):26-31.

[9]李志民.互联网与教育的未来[DB/OL]. http://www.cutech.edu.cn/cn/zrzl/lzmz/gyjy/2012/11/1365664486071880.htm,2013-10-10.

[10]W. Hong, J.Y.L. Thong, W.W. Wong, K.Y. Tam. Determinants of user acceptance of digital libraries:an empirical examination of individual differences and system characteristics[J]. Journal of Management Information System,2002,(3):97-123.

[11]曾兰芳等.从美国教师教育技术标准看我国的教师培训[J].中国电化教育,2011,(8):10-13.

[12](美)珍妮特·沃斯,戈登·德莱顿.学习的革命[M].上海:上海三联书店,2008.

[13]鲁耀斌,徐红梅.技术接受模型及其相关理论的比较研究[J].科技进步与对策,2005,(10):176-178.

[14]乌美娜.教学设计[M].北京:高等教育出版社,2004.

[15]李海霞,具滋亿.韩国高等教育信息化发展近况及其启[J].比较教育研究,2009,(7):30-34.

[16]Liang Linmei. Attitudes,drives and barriers on online instruction from public university faculty of America: A survey from“APLUSloan”(in Chinese)[J].Modern Distance Education,2010,(4):76-78.

[17]梁林梅,徐芃.美国高等网络教育发展的高原期透视及启示——来自史龙联盟2008及2009年的调查报告[J].远程教育杂志,2010,(3):80-84.

孟静雅:副教授,研究方向为思想政治教育学(tilamisu379@163.com)。

2013年10月10日

责任编辑:宋灵青

G434

A

1006—9860(2014)02—0080—04