七星瓢虫对茶蚜的捕食功能反应及生物农药的安全性评价

王庆森,鞠晓蕾,黄 建*

(1.福建农林大学 植物保护学院,福建 福州 350002;2.福建省农业科学院 茶叶研究所,福建 福安 355015)

七星瓢虫(Coccinella septempunctata Linnaeus)隶属鞘翅目(Coleoptera)瓢虫科(Coccinellidae)瓢虫属(Coccinella),全国各省区均有分布,可捕食多种农作物及果树上的蚜虫如桃蚜(Myzus persicae)、萝卜蚜(Lipaphis erysini)[1]、麦长管蚜[Macrosiphum avenae(Fabricius)]、禾谷缢管蚜[Rhopalosiphum padi(Linnaeus)][2-3]、桃纵卷叶蚜(Myzus tropicalis)、蒿蚜(Macrosiphoniella sp.)、苹果绵 蚜(Eriosoma lanigerum)[4]、绣线菊蚜(Aphis citricola Van der Goot)[5]、棉蚜(Aphis gossypii Glover)[6]、烟蚜(Myzus persicae)[7]和大豆蚜(Aphis glycines)[8]等,是一种重要的蚜虫天敌资源。

茶蚜(Toxoptera aurantii Boyer),又名桔二叉蚜、可可蚜,是我国茶树上的重要害虫,也是有机茶园中发生的主要害虫之一。由于该虫趋嫩为害,在春季茶蚜虫口数量快速增长,并很快形成虫口高峰。虽然茶园喷药防治效果较好,但此时正值名优茶的采制期,施药防治极易造成农药残留,并杀伤大量天敌,导致害虫再增猖獗,形成恶性循环。然而,在有机茶园生产过程中禁止使用化学农药防治,因此,茶蚜的发生为害给有机茶生产带来较大的困难。笔者在茶园调查中发现,七星瓢虫是福建闽东柘荣高山有机茶园中较常见的捕食性天敌昆虫,对茶蚜的发生为害具有显著的自然控制作用。目前有关七星瓢虫对茶蚜的捕食作用研究鲜见报道,韩宝瑜等[9]初步观察了室内七星瓢虫对茶蚜的捕食量。本试验就七星瓢虫对茶蚜的捕食功能反应以及植物性生物农药对七星瓢虫的安全性进行评价,以期为保护利用七星瓢虫控制茶蚜提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 试验材料

1.1.1 供试虫源 七星瓢虫:雌成虫采集于福建省柘荣县三和有机乌龙茶基地,其1-4 龄幼虫和雌成虫均通过室内喂饲花椰菜(Brassica oleracea var.botrytis L.)上的桃蚜培养所得。

茶蚜:采集于福建农林大学园艺学院南区教学实验茶园,移至室内培养的茶苗上进行自然繁殖。

1.1.2 生物农药种类及来源 1.8%除虫菊素(pyrethrins)水乳剂:云南玉溪亚临界植物化工有限责任公司生产,主要以触杀作用为主。

0.6%氧苦·内酯(oxymatrine prosuler)水剂(茶园专用型):北京(内蒙古)清源保生物科技有限公司生产,主要以触杀作用为主。

0.3%苦参碱(matrine)水剂:天津开发区绿禾植物制剂有限公司生产,主要以触杀作用为主。

0.2%苦皮藤素(celangulin)水剂:兰州卫康生物技术开发有限公司生产,主要以胃毒作用为主。

1.2 试验方法

1.2.1 七星瓢虫对茶蚜的捕食功能反应 试验在实验室人工气候箱(PRX-250B)内(温度(27±1)℃,相对湿度(75±3)%,光照14L∶10D)进行。在直径12 cm、高1.5 cm 的玻璃培养皿内分别放入1 头饥蛾24 h 的七星瓢虫的1~4 龄幼虫或雌成虫,每个培养皿内放置2 个茶树嫩梢,并用脱脂棉保湿,然后用软毛笔分别挑入试验所需的茶蚜,最后培养皿外用纱布遮盖并用橡皮筋固定,以保持皿内的通气性。七星瓢虫1~2 龄幼虫供试茶蚜密度梯度分别为5,10,15,20,25 头/皿;七星瓢虫3 龄幼虫供试的茶蚜密度分别为30,50,70,90,110 头/皿;七星瓢虫4 龄幼虫和雌成虫供试的茶蚜密度为50,100,150,200,250 头/皿。试验24 h 后观察并记录茶蚜剩余数量,分别计算各龄瓢虫的捕食量。试验设置4 次重复。七星瓢虫各虫态对不同密度茶蚜的捕食量关系采用Holling-Ⅱ型圆盘方程进行模拟[10]。Holling-Ⅱ型圆盘方程模型:

上式中:Na表示被捕食的茶蚜数量;a 表示瞬时攻击率;T 表示总的搜寻时间(在本试验中T 为1 d);N 表示初始茶蚜密度;Th表示处置时间。

1.2.2 植物性生物农药对七星瓢虫的毒力测定及安全性评价(1)植物性生物农药对七星瓢虫成虫的毒力测定。试验设1.8%除虫菊素水乳剂、0.6%氧苦·内酯水剂、0.3%苦参碱水剂和0.2%苦皮藤素水剂4 种植物性生物农药,每种生物农药设5 个浓度梯度,以清水作对照,共21 个处理。每个处理供试20头七星瓢虫成虫。试验重复3 次。触杀型生物农药采用玻瓶药膜法处理供试瓢虫,胃毒型生物农药采用饲毒法处理供试瓢虫。a.玻瓶药膜法。参照朱福兴等[11]的方法,量取各处理药液0.1 mL 分别滴在玻璃瓶(2 cm×3 cm)内,迅速揺晃玻璃瓶,在玻璃瓶内壁上形成一层均匀的药膜,并用相同的药液浸渍覆盖玻璃瓶的纱布10 s 后取出并在阴暗处沥干。将供试瓢虫成虫分别移入各药液处理的玻璃瓶内,瓶口用已浸渍相应药液的纱布封口,置于温度(27±1)℃、相对湿度(75±3)%、14L∶10D 的人工气候箱中,处理24 h 后观察记录各处理瓢虫的存活情况,以瓢虫不能正常爬动即定为死亡,计算死亡率和校正死亡率。b.饲毒法。参照王树芹等[12]的方法,将含有适量茶蚜的茶树嫩梢分别浸入已配制好的各处理药液10 s 后取出,用滤纸吸干茶蚜虫体上多余的药液后,移入培养皿内,并将供试瓢虫放入培养皿内,24 h 后观察记录各处理瓢虫的存活情况,以瓢虫不能正常爬动即定为死亡,计算死亡率和校正死亡率。

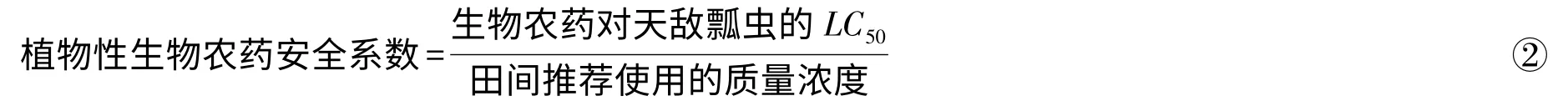

(2)植物性生物农药对七星瓢虫成虫的安全性评价。以4 种植物性生物农药对七星瓢虫的致死中浓度LC50与田间推荐使用的质量浓度之比值,求得生物农药的安全系数,用来评判4 种植物性生物农药对七星瓢虫的安全程度。药剂的安全系数越大,说明该药剂对天敌的影响越小。

根据安全系数来评价农药对天敌的风险等级标准为:安全系数>5 为低风险性;5≥安全系数>0.5为中等风险性;0.5≥安全系数>0.05 为高风险性;安全系数≤0.05 为极高风险性[13-14]。

1.3 数据处理与统计分析

试验所得数据采用唐启义等[15]DPS 2000 进行数据处理。

2 结果与分析

2.1 七星瓢虫对茶蚜的捕食功能反应

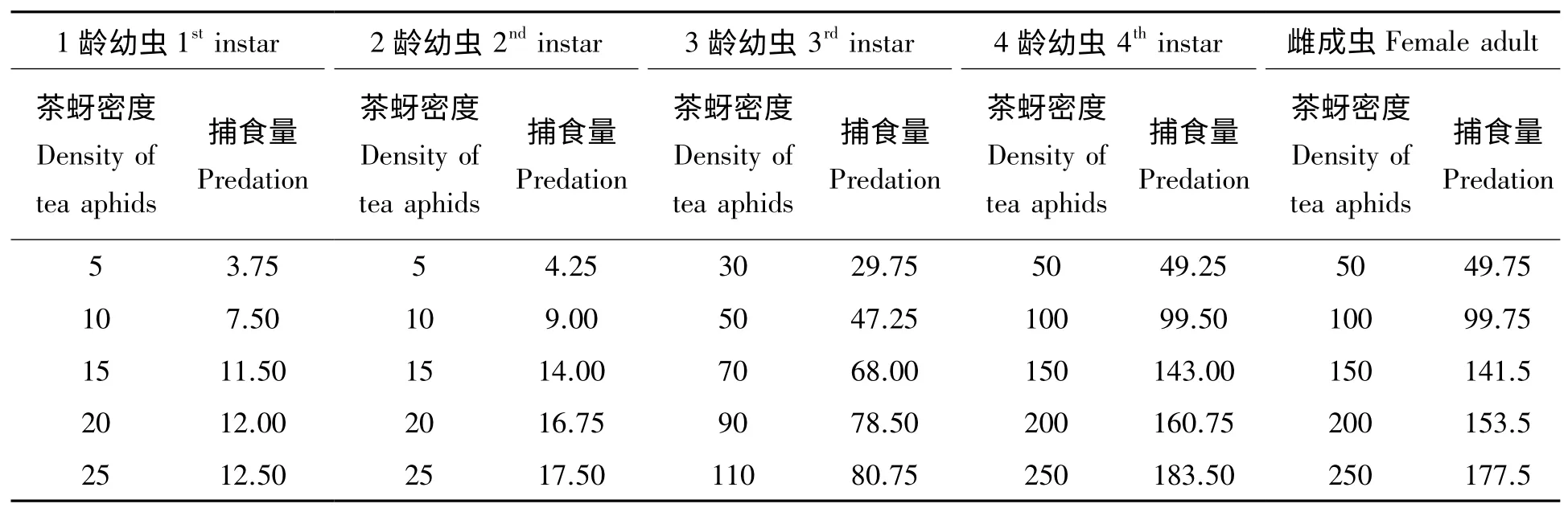

供试不同虫态的七星瓢虫对不同密度茶蚜的捕食量见表1。由表1 可以看出,七星瓢虫1~4 龄幼虫及雌成虫对茶蚜的捕食量随着供试茶蚜密度的增大而增大,当茶蚜密度增加到一定程度时,七星瓢虫的日捕食量增长趋势变缓,与茶蚜密度间呈逆密度制约。因此,不同虫态的七星瓢虫对茶蚜的捕食功能反应属于HollingⅡ型功能反应模型,可以用Holling 圆盘方程进行拟合。

表1 不同虫态的七星瓢虫对茶蚜的捕食量Tab.1 Number of Toxoptera aurantii predated by Coccinella septempunctata Linnaeus

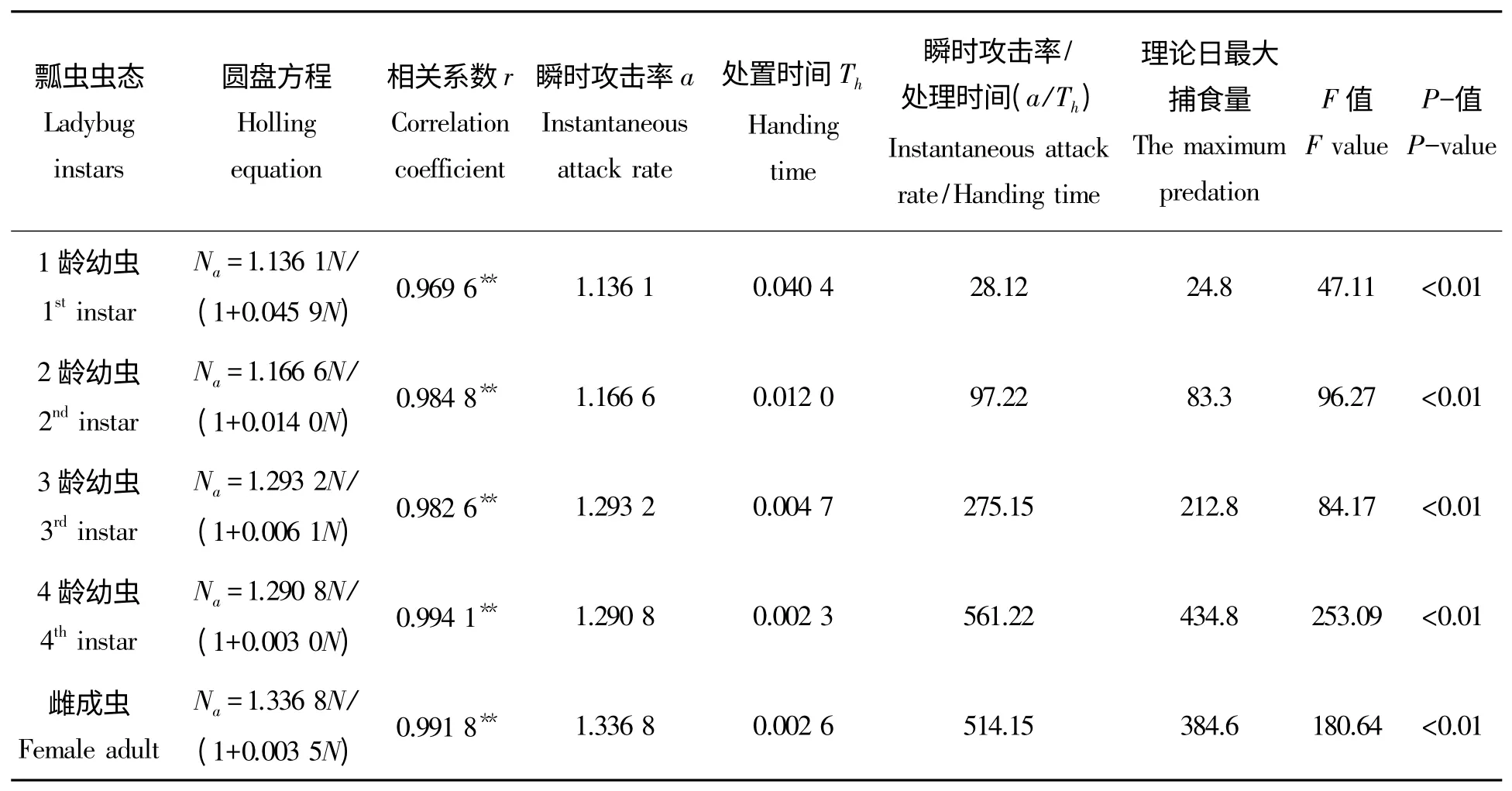

由表1 数据采用HollingⅡ型圆盘方程进行拟合,计算得出不同虫态的七星瓢虫对茶蚜的捕食功能反应参数及理论模型见表2。由表2 可以看出,将HollingⅡ型圆盘方程线性化后,1/Na与1/N 之间呈极显著相关(df=3 时,F>F0.01=4.43,P<0.01),表明HollingⅡ型圆盘方程能很好地描述在实验室条件下七星瓢虫不同虫态对茶蚜的捕食功能反应。当N→∞时,每头七星瓢虫1~4 龄幼虫及雌成虫在1 天内对茶蚜的最大捕食量分别为24.8,83.3,212.8,434.8,384.6 头,捕食每头茶蚜的处置时间Th分别为0.040 4,0.012 0,0.004 7,0.002 3,0.002 6 d。随着七星瓢虫幼虫龄期的增加,捕食每头茶蚜的处理时间(Th)逐渐减少,日最大捕食量Na逐渐增大,但雌成虫捕食每头茶蚜的处理时间稍大于4 龄幼虫,因此,雌成虫的日最大捕食量稍低于4 龄幼虫。七星瓢虫低龄幼虫对茶蚜的捕食量较小,3 龄后的捕食量骤增,说明七星瓢虫对茶蚜捕食潜能较大。

表2 七星瓢虫对茶蚜的捕食功能反应参数及理论模型Tab.2 The parameter and its theoretical model of predating functional response of Coccinella septempunctata Linnaeus to Toxoptera aurantii

2.2 几种植物性生物农药对七星瓢虫成虫的安全性评价

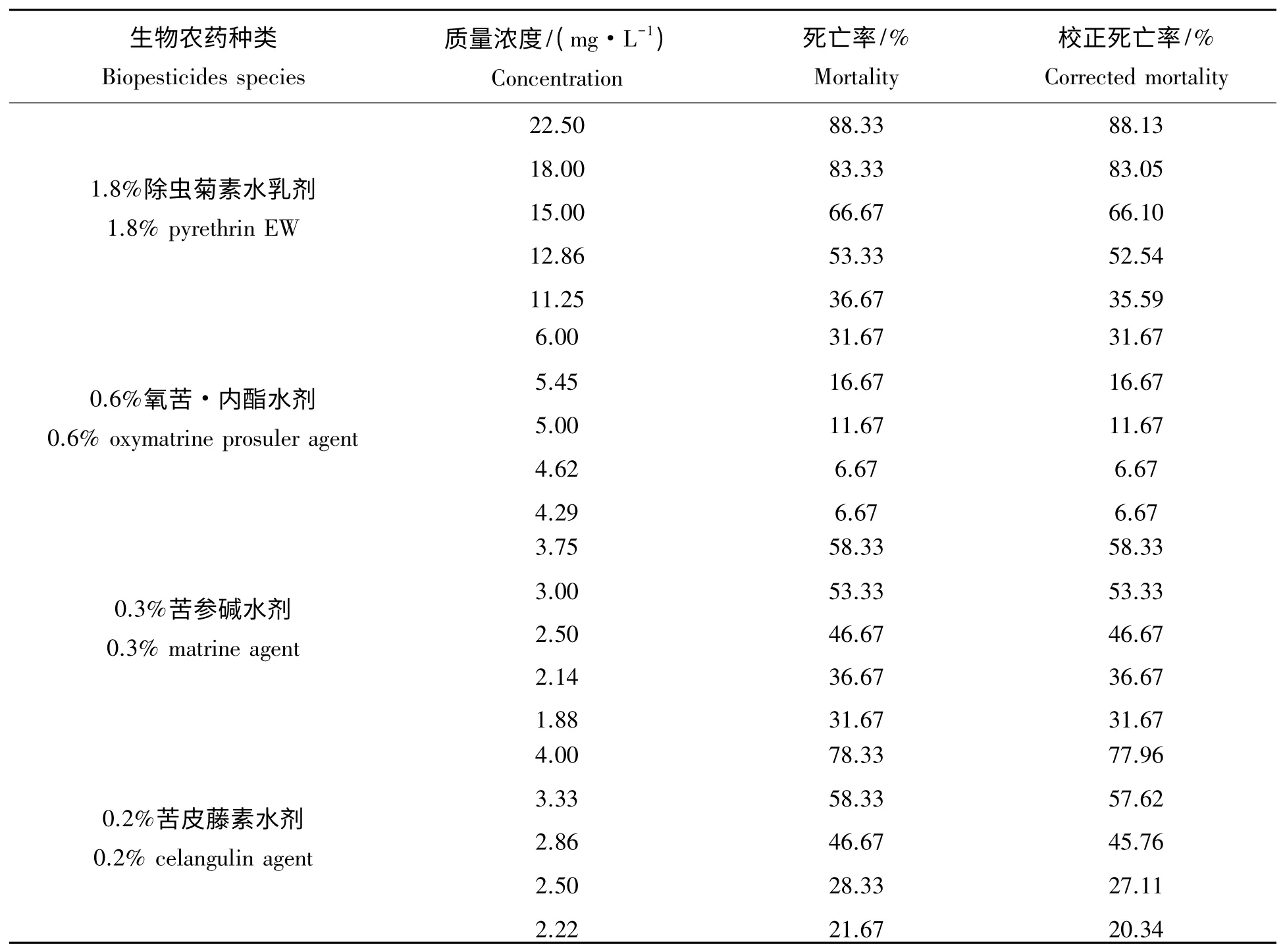

2.2.1 几种植物性生物农药对七星瓢虫成虫的死亡率 由表3 可以看出,在有机茶园基地允许使用的植物性生物农药在推荐浓度范围内,1.8%除虫菊素水乳剂、0.2%苦皮藤素水剂、0.3%苦参碱水剂对七星瓢虫成虫具有较高的校正死亡率。1.8%除虫菊素水乳剂15.00,18.00,22.50 ml/L 3 种药液处理后24 h对七星瓢虫成虫的校正死亡率分别高达66.10%、83.05%和88.13%;0.2%苦皮藤素水剂3.33 mL/L 和4.00 mL/L 2 种药液处理后24 h 对七星瓢虫成虫的校正死亡率也分别高达57.62%和77.96%;0.3%苦参碱水剂3.00 mL/L 和3.75 mL/L 药液处理后24 h 对七星瓢虫成虫的校正死亡率分别高达53.33%和58.33%;而0.6%氧苦·内酯水剂对七星瓢虫成虫的校正死亡率相对较低,0.6%氧苦·内酯水剂4.29~6.00 mL/L药液处理后24 小时对七星瓢虫成虫的校正死亡率最高仅31.67%。

2.2.2 几种植物性生物农药对七星瓢虫成虫的毒力及其安全性 几种植物性生物农药对七星瓢虫成虫的毒力及安全系数测定结果见表4。由表4 可以看出,当df=3 时=7.815,供试的4 种植物性生物农药的卡方值均小于表明试验所建立的毒力回归方程是可信的,毒力回归方程模型拟合度较好。4 种植物性生物农药对七星瓢虫成虫的致死中浓度LC50值差异显著,其中,以0.3%苦参碱水剂的LC50值最低,为2.89 mg/L;其次是0.2%苦皮藤素水剂,LC50值为3.02 mg/L;0.6%氧苦·内酯水剂的LC50值为7.09 mg/L;1.8%除虫菊素水乳剂的LC50值最高,达12.60 mg/L。在田间推荐使用剂量下,4 种植物性生物农药对七星瓢虫成虫的安全系数以0.6%氧苦·内酯水剂最高,为1.18~1.77;0.3%苦参碱水剂和0.2%苦皮藤素水剂对七星瓢虫的安全系数分别为0.77~1.44 和0.77~1.51;1.8%除虫菊素水乳剂对七星瓢虫的安全系数最低,为0.56~1.12。根据安全系数评价标准,供试的几种植物性生物农药对七星瓢虫的风险等级均属中等风险性。

表3 几种植物性生物农药对七星瓢虫成虫的死亡率Tab.3 The mortality rate of several botanical biopesticides on the adults of Coccinella septempunctata Linnaeus

表4 几种植物性生物农药对七星瓢虫成虫的毒力及其安全性Tab.4 Toxicity and safety of several botanical biopesticides to the adults of Coccinella septempunctata Linnaeus

3 结论与讨论

天敌对害虫的捕食功能反应是衡量天敌捕食害虫能力的重要指标之一,也是天敌控制害虫能力的重要评价依据。在捕食功能反应体系中,Holling-Ⅱ圆盘方程模型较直观地反映了天敌捕食能力随着害虫密度变化的伴随效应,是评价天敌捕食害虫能力的一种相对准确且较稳定的手段[10]。本研究结果表明,不同虫态的七星瓢虫捕食茶蚜的数量与茶蚜密度之间符合Holling-Ⅱ功能反应模型,即七星瓢虫对茶蚜的捕食量受茶蚜密度所制约。在茶蚜低密度条件下,七星瓢虫对茶蚜的捕食量快速上升,而随着茶蚜密度的增加,七星瓢虫对茶蚜的捕食量增长放缓。这与七星瓢虫对大豆蚜、狭冠网蝽等的捕食功能反应结果相一致[1,8,16]。天敌对害虫的控制效果评价,主要考虑天敌对害虫的搜索过程和处理过程2 个方面,可用瞬时攻击率a 和处置时间Th之比(a/Th)来评价,比值越大,说明天敌对害虫的控制能力越强[17]。本试验中七星瓢虫1~4 龄幼虫和雌成虫捕食茶蚜的a/Th值分别为28.12、97.22、275.15、561.22和514.15,说明七星瓢虫对茶蚜的捕食能力随着幼虫龄期的增加而显著提高,但七星瓢虫4 龄幼虫对茶蚜的控制能力高于成虫。

天敌在害虫防治过程中发挥了重要的自然控制作用,而害虫防治过分依赖农药,一方面在杀死害虫的同时,也对天敌造成负面影响。农药对天敌的安全性关系到其对整个农田生态系统的综合影响,因而越来越受到研究人员所重视。目前有关化学农药对七星瓢虫的安全性研究报道较多[11,18-21],而生物农药对七星瓢虫的安全性影响报道较少[22-23]。本研究结果表明,供试的4 种植物性生物农药对七星瓢虫成虫的LC50值差异显著,LC50值由大到小顺序依次为1.8%除虫菊素水乳剂、0.6%氧苦·内酯水剂、0.2%苦皮藤素水剂、0.3%苦参碱水剂,即供试的4 种植物性生物农药对七星瓢虫的毒力由大到小顺序依次为0.3%苦参碱水剂、0.2%苦皮藤素水剂、0.6%氧苦·内酯水剂、1.8%除虫菊素水乳剂。但是,供试的4 种植物性生物农药在田间推荐使用剂量下对七星瓢虫的安全系数计算结果与以上顺序有较大的差异,安全系数由大到小顺序依次为0.6%氧苦·内酯水剂、0.2%苦皮藤素水剂、0.3%苦参碱水剂、1.8%除虫菊素水乳剂,这与4 种植物性生物农药对七星瓢虫的死亡率结果基本上是一致的。田间实践结果表明,1.8%除虫菊素水剂18~22.5 mg/L 对有机茶园主要害虫假眼小绿叶蝉、茶蚜等均有较好的防治效果,因此,在茶园喷施1.8%除虫菊素水剂防治茶蚜时应注意避开瓢虫的发生高峰期,以减少药剂对瓢虫的杀伤作用。几种植物性生物农药对不同虫态七星瓢虫的药剂敏感性有待进一步研究探讨。

[1]薛明,李照会,李强,等.七星瓢虫对萝卜蚜和桃蚜捕食功能的初步研究[J].山东农业大学学报,1996,27(2):171-175.

[2]董应才,汪世泽,张怡.七星瓢虫幼虫对两种麦蚜的功能反应[J].昆虫知识,1992(4):219-222.

[3]刘爱芝,李世功,茹桃勤.七星瓢虫对两种麦蚜控制作用的模拟研究[J].昆虫天敌,2000,22(3):106-110.

[4]朱建国,况荣平,杨学均,等.猎物条件对七星瓢虫捕食作用的影响[J].昆虫天敌,1993,15(3):116-123.

[5]陈川,唐周怀,李鑫.七星瓢虫成虫对绣线菊蚜捕食作用的室内测试[J].华东昆虫学报,2005,14(2):162-164.

[6]颜金龙.七星瓢虫捕食棉蚜和麦长管蚜及油菜蚜功能反应的研究[J].河北农业科学,1992(4):15-18.

[7]侯茂林,万方浩.七星瓢虫成虫对烟蚜的捕食作用[J].昆虫知识,2004,41(4):347-350.

[8]王海建,蒋春先,陈瑶,等.七星瓢虫对大豆蚜的捕食功能反应研究[J].大豆科学,2013,32(3):389-392.

[9]韩宝瑜,崔林.茶蚜及其主要天敌的种群动态和捕食效应观察[J].福建茶叶,2003(1):13-14.

[10]Holling C S.The functional response of invertebrate predators to prey density[M].Memoirs of the Entomological Society of Canada,1966:5-86.

[11]朱福兴,王金信,刘峰,等.瓢虫对杀虫剂的敏感性研究[J].昆虫学报,1998,11(4):359-3641.

[12]王树芹,郭玉玲,庞淑婷,等.不同类型药剂对B 型烟粉虱的毒力作用评价[J].浙江农业学报,2008,20(5):367-372.

[13]吴长兴,王强,赵学平,等.毒死蜱和甲氰菊酯对赤眼蜂毒性与安全评价[J].农药,2008,47(2):125-127.

[14]俞瑞鲜,俞卫华,吴长兴,等.不同农药对欧州玉米螟赤眼蜂的影响[J].农药,2009,48(8):588-590.

[15]唐启义,冯明光.实用统计分析及其DPS 处理系统[M].北京:科学出版社,2002:222-232.

[16]刘锦乾,李玉英,张海江,等.七星瓢虫成虫对狭冠网蝽的捕食功能反应研究[J].西北农林科技大学学报,2006,34(3):111-114.

[17]牟吉元,徐洪富,李火苟.昆虫生态与农业害虫预测预报[M].北京:中国农业科技出版社,1997:87-89.

[18]郝小草,胡发清,方昌源.七星瓢虫不同虫态对杀虫剂反应的研究初报[J].昆虫天敌,1990,12(2):62-651.

[19]宋化稳,慕立义,王金信.十三种杀虫剂对七星瓢虫的毒力研究[J].农药科学与管理,2001,22(1):15-171.

[20]刘慧芹,温建峰,徐琴,等.常用杀虫剂对七星瓢虫幼虫的毒力测定[J].山西农业大学学报,2002(1):36-371.

[21]刘慧平,韩巨才,徐琴,等.杀虫剂对甘蓝蚜与七星瓢虫的毒力及选择性研究[J].中国生态农业学报,2006,14(3):160-162.

[22]孟玲,何薇,王刚.几种生物制剂对七星瓢虫的毒性[J].新疆农业大学学报,1999,22(4):328-330.

[23]王春良,靳力,李秋波,等.七星瓢虫对农药的选择性研究[J].宁夏农林科技,2003(3):23-25.