16 种常绿阔叶树种人工林早期生长评价

曹展波,林小凡,罗坤水,杨 桦,林 洪,岳军伟,揭建林

(江西省林业科学院,江西 南昌 330032)

江西处于我国长江以南至南岭山地的中亚热带东部地区,森林植被属中亚热带常绿阔叶林地带,森林植被类型复杂,树种资源丰富[1]。常绿阔叶林代表亚热带自然资源与环境的本底,即自然生态系统可承载负荷压力的基础和基准,常绿阔叶林的存在及大面积的维护可视为亚热带生态系统与环境保持相对平衡的基础和标志[2]。由于长期的人类社会经济活动,使常绿阔叶林面积大幅度减少,造成林分的树种结构单一,地力衰退,森林质量下降,森林的生态作用和经济效益受到严重制约[3-6]。江西具有丰富的常绿阔叶树种资源,这些乡土树种具有较高的生态和经济价值,但由于人们对常绿阔叶树种生态特性及适应性缺乏认识,在造林中很少运用。为了发掘利用江西丰富的常绿阔叶树种资源,恢复常绿阔叶森林植被,优化人工林的树种结构,提高林地生产力和林分质量,本研究选择了16 种江西常绿阔叶林的主要建群树种或优势树种,进行人工造林试验,观测造林成活率以及胸径、树高、冠幅生长指标,以了解其在人工造林的条件下生长状况和适应性表现,并对试验树种人工造林的初期效果进行分析与评价,为深入开展常绿阔叶树种生态特性和造林技术研究以及科学选择常绿阔叶树种营造生态公益林、商品林提供技术参考。

1 材料与方法

1.1 试验材料

选择16 种江西常绿阔叶林的主要建群树种或优势树种为试验树种(表1),造林试验的苗木均为一年生裸根苗,木荷苗产自信丰县,其它苗木来自江西省林科院试验苗圃。

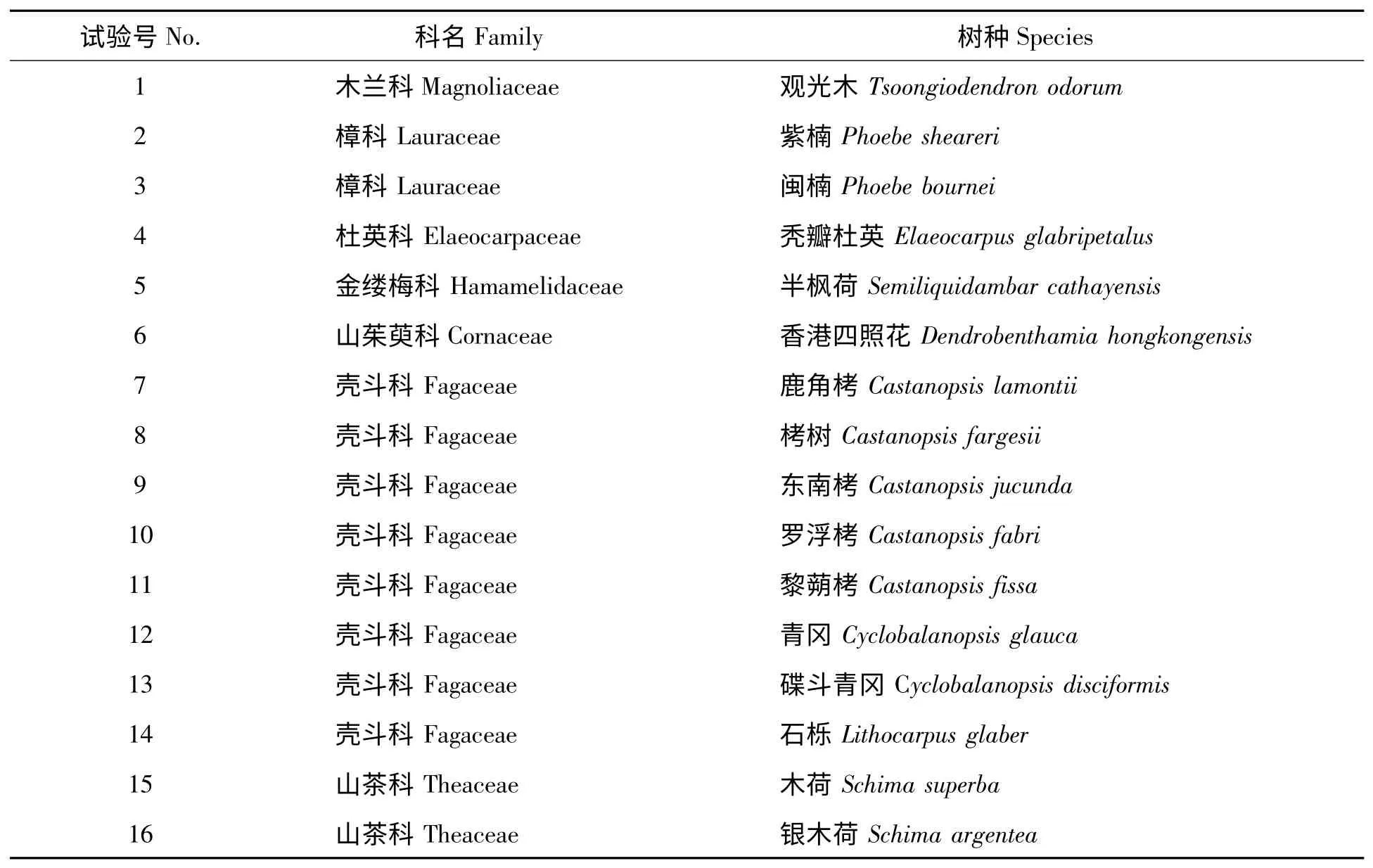

表1 试验树种Tab.1 List of test species

1.2 试验地概况

试验地点处于江西信丰县金盆山林区。该林区属武夷山余脉,气候属亚热带湿润季风区,四季分明,雨量充沛,水热条件好。年平均气温19.5 ℃,年平均降雨量1 511 mm,极端高温39.4 ℃,极端低温-4 ℃,无霜期280 d,年平均日照时数1 810.7 h,植物生长期270 d。现状植被为江西南部典型的常绿阔叶林和杉木人工林。

试验林的地理座标为115°10'41″E,25°14'21″N,海拔高度323 m,处丘陵山地中下坡,坡向为西南,坡度15~20°。土壤为山地黄红壤,母岩为花岗岩;土层厚度>1 m,腐殖质层厚度0.5~1 cm;土壤有机质含量1.59 g/kg,速效氮44.65 mg/kg,速效磷1.33 mg/kg,速效钾29.15 mg/kg,全氮0.83 g/kg,全磷0.32 g/kg,全钾22.41 g/kg,pH 值为4.17。造林地为杉木人工林皆伐迹地,原林地植物主要有盐肤木(Rhus chinensis)、豆腐柴(Premna Microphylla)、乌饭树(Vaccinium bracteatum)、杨桐(Adinandra millettii)、长叶冻绿(Rhamnus crenata)、山乌柏(Sapium discolor)、檵木(Lorpetalum chinese)、羽叶蛇葡萄(Ampelopsis chaffanjonii)、杜茎山(Maesa japonica)、淡竹叶(Lophatherum gracile)、芒萁(Dicranopteris dichotoma)、狗脊(Woodwardia japonica)。

1.3 造林和抚育方法

2007 年冬季对林地进行全面清杂,造林密度为2 000 株/hm2(株行距2 m×2.5 m),栽植穴规格为60 cm×60 cm×50 cm,栽植穴回表土。2008 年春季造林,造林苗木在起苗前经疏叶处理,起苗后用黄泥、生根粉、钙镁磷肥混合浆根。造林的前3 年内每年砍杂和穴状抚育2 次,之后视林分郁闭程度,进行砍杂抚育。

1.4 试验设计与调查观测

采取随机区组试验设计,以树种为处理,试验共设3 次重复,每小区栽植64 株,造林后绘制比例为1∶500的平面示意图,并安置好区组角桩。造林当年的年底进行成活率调查,每年年终或次年的早春进行林木生长调查,每试验小区抽取30 株,测量胸径、树高、冠幅等观测指标。

1.5 统计分析

对观测数据进行方差分析,采用Duncan 多重比较方法进行观测均值的差异显著性检验,判断试验树种间各项观测指标的差异程度。运用SPSS 统计分析软件,依据幼林各年高生长观测值,采用Cubic模型对各树种进行生长曲线估计,分别采用Richards 和Logistic 模型拟合描述试验树种早期生长规律(表2)。采用系统聚类方法,依据各树种成活率、胸径生长、树高生长、冠幅生长等指标的综合相似程度,对试验树种造林初期生长表现进行分类,并据此对试验树种造林初期效果进行综合评价与分析。

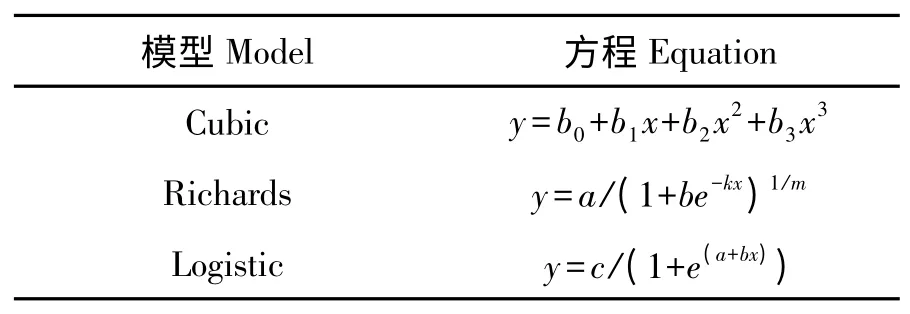

表2 树高生长模型Tab.2 List of tree height growth model

2 结果与分析

2.1 试验观测与差异性比较结果

观测16 个树种的造林成活率,并每年对其胸径生长、树高生长、冠幅生长进行观测。各试验树种造林成活率和7 年生林木(含一年苗龄)胸径、树高和冠幅的均值与差异显著性比较结果见表3。

2.2 造林成活率分析

试验结果表明,16 个试验树种造林平均成活率为85.4%,高于平均成活率的有观光木、紫楠、秃瓣杜英、半枫荷、香港四照花、鹿角栲、栲树、青冈、木荷、银木荷等10 个树种,其中秃瓣杜英的成活率最高,为95.8%。低于平均成活率的有闽楠、东南栲、罗浮栲、黎蒴栲、碟斗青冈、石栎,其中碟斗青冈的成活率最低,为69.7%。观测数据经反正弦转换后进行方差分析,表明树种间的造林成活率存在极显著差异。多重比较检验结果表明,碟斗青冈与秃瓣杜英、木荷、半枫荷的造林成活率差异极显著,并与紫楠、鹿角栲、银木荷、观光木、青冈、香港四照花、栲树、黎蒴栲的造林成活率差异显著;秃瓣杜英、木荷、半枫荷与罗浮栲、东南栲、石栎的造林成活率差异显著(表3)。

2.3 胸径生长分析

树龄7 年时,16 种试验树种的平均胸径为4.23 cm,胸径的平均年生长量为0.6 cm,大于平均值的有秃瓣杜英、半枫荷、香港四照花、鹿角栲、栲树、东南栲、黎蒴栲、罗浮栲,其中以黎蒴栲的生长量为最大,达1.2 cm。低于平均值的有青冈、石栎、木荷、银木荷、观光木、闽楠、碟斗青冈,其中闽楠平均年生长量仅为0.1 cm。因紫楠树高低于1.3 m,尚未出现胸径生长值。

对16 个树种胸径生长进行方差分析和多重比较(表3),结果显示,树种间胸径生长存在极显著差异。其中,黎蒴栲胸径生长速度最为突出,其胸径生长与其余的试验树种均有极显著差异;半枫荷、鹿角栲、栲树、罗浮栲、秃瓣杜英次之,其胸径生长量大于香港四照花等10 个树种,且与观光木、紫楠、闽楠、青冈、碟斗青冈、银木荷有显著差异;闽楠、紫楠胸径生长速度极为缓慢,与其余试验树种胸径生长比较均有极显著差异。

表3 试验树种造林成活率及胸径、树高、冠幅生长差异性比较Tab.3 Test species survival rate of afforestation and DBH,tree height,crown growth compare differences

2.4 树高生长分析

(1)树龄7 年的树高值以黎蒴栲最大,其次为半枫荷,树高分别为5.83 m、5.21 m,年平均生长量分别为0.83 m、0.74 m,树高>3.5 m 和年平均生长量>0.5 m 的树种有秃瓣杜英、香港四照花、鹿角栲、栲树、东南栲、罗浮栲、青冈、石栎、木荷。紫楠、闽楠树高值明显小于其它树种,树高分别为1.16 m 和1.46 m,年平均生长量分别为0.17 m、0.21 m。

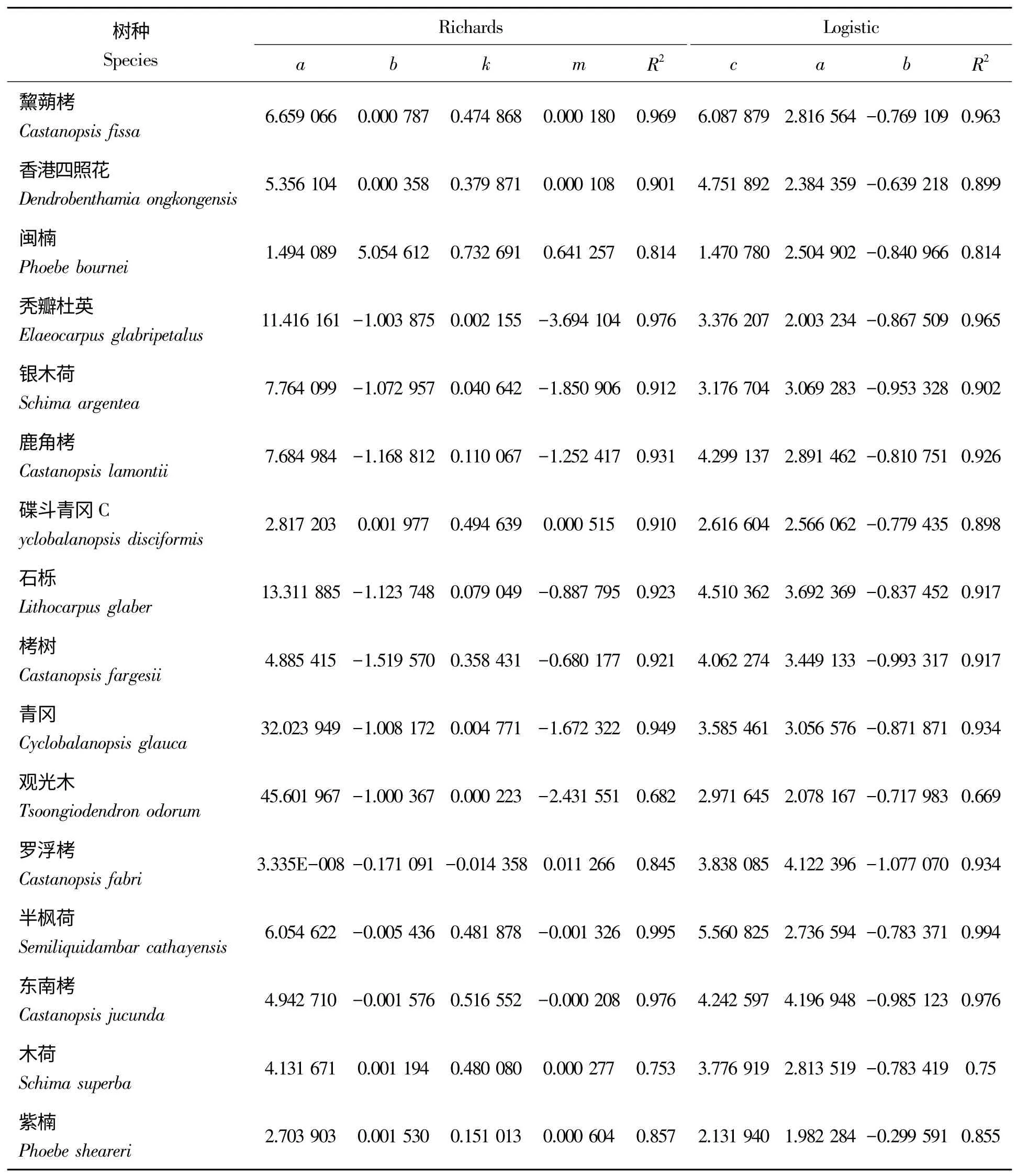

表4 二种模型参数估计结果Tab.4 Parameter estimation results of the two models

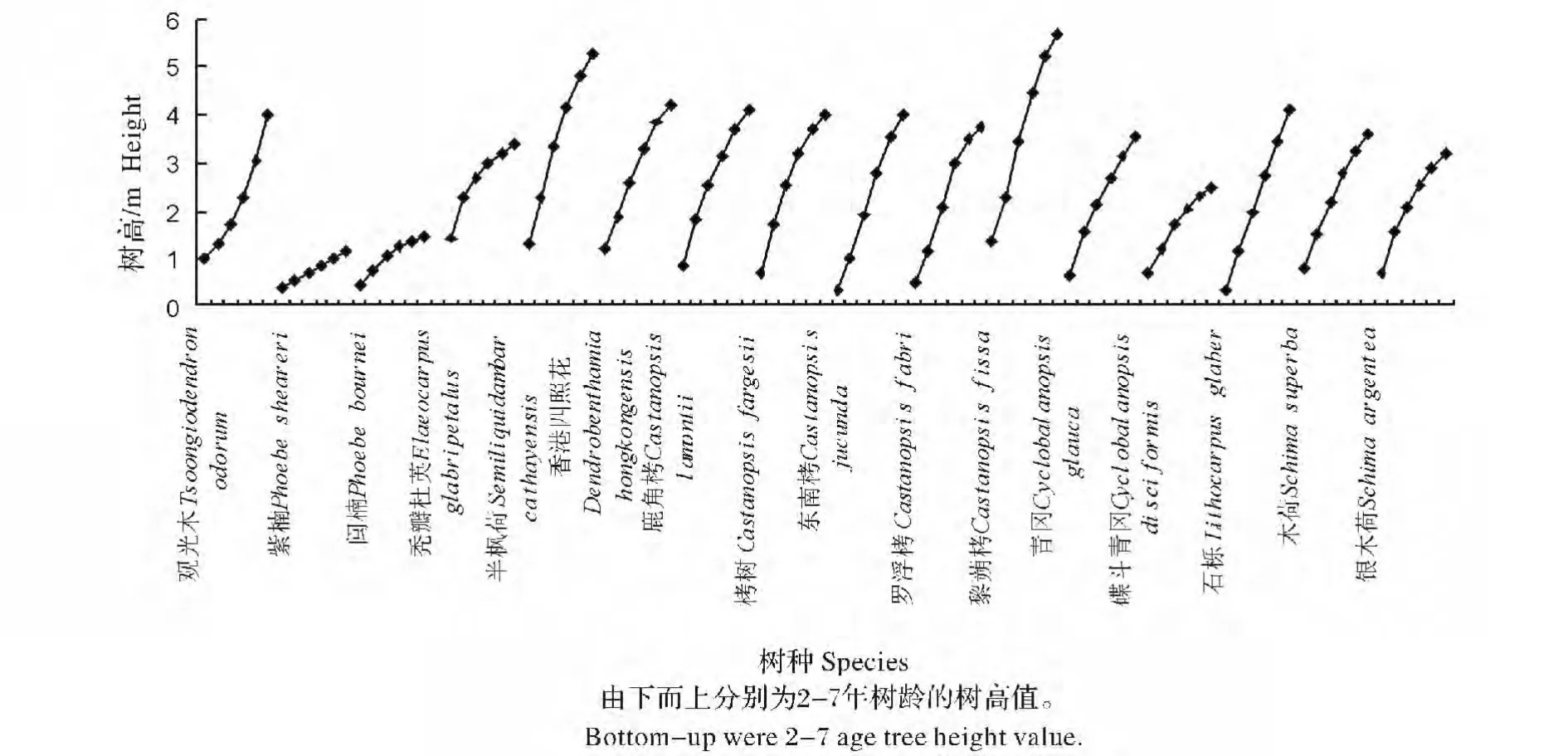

方差分析和多重比较表明(表3),黎蒴栲与半枫荷之外的其它试验树种高生长差异极显著;半枫荷树高生长与香港四照花、鹿角栲、丝栗栲、乌楣栲、石栎无显著差异,与其它试验树种高生长有极显著差异。紫楠、闽楠树高值极低,与其它试验树种树高生长均存在极显著差异。试验树种的树高生长曲线图(图1),反映7 年间紫楠、闽楠生长曲线平缓、生长量小,表现出前期生长迟缓的特点,黎蒴栲、半枫荷则表现出树木前期速生的优良特性。

(2)采用Cubic 模型对各树种进行生长曲线估计,得出各树种的模型参数和相关系数R2,其中观光木、木荷、闽楠、紫楠4 树种相关系数为0.686~0.885,其它12 树种相关系数为0.903~0.996,反映树木的生长过程表现为非线性过程,呈“S”型变化曲线。采用呈“S”型的理论生长模型Richards 和Logistic[7]拟合描述试验树种早期生长规律,建立的模型参数及R2(表4)。

相关系数R2反映了变量之间的相关程度,其值越大,变量之间的线性相关程度越高[8]。比较二种树高生长模型的相关系数,在16 个试验树种中,Richards 模型的相关系数大于Logistic 模型的有15 种。采用R2值较大的模型,描述各种树2~7 年树龄树高值,结果见图1。

图1 树高生长曲线图Fig.1 Growth curve of tree height

2.5 冠幅生长分析

方差分析与多重比较表明(表3),试验树种冠幅生长差异极显著,黎蒴栲、半枫荷冠幅生长优势明显,黎蒴栲平均冠幅最大,为3.83 m,其次是半枫荷,为2.82 m。石栎、香港四照花、秃瓣杜英、乌楣栲、栲树、鹿角栲、东南栲冠幅生长相对较快,平均冠幅为2~2.3 m,观光木、闽楠、紫楠、碟斗青冈冠幅生长较慢,冠幅生长与其它试验树种有极显著差异,其中闽楠、紫楠的冠幅不足1 m,与树高、胸径生长情况相似,表现出前期生长缓慢的特点。

2.6 综合因子聚类分析

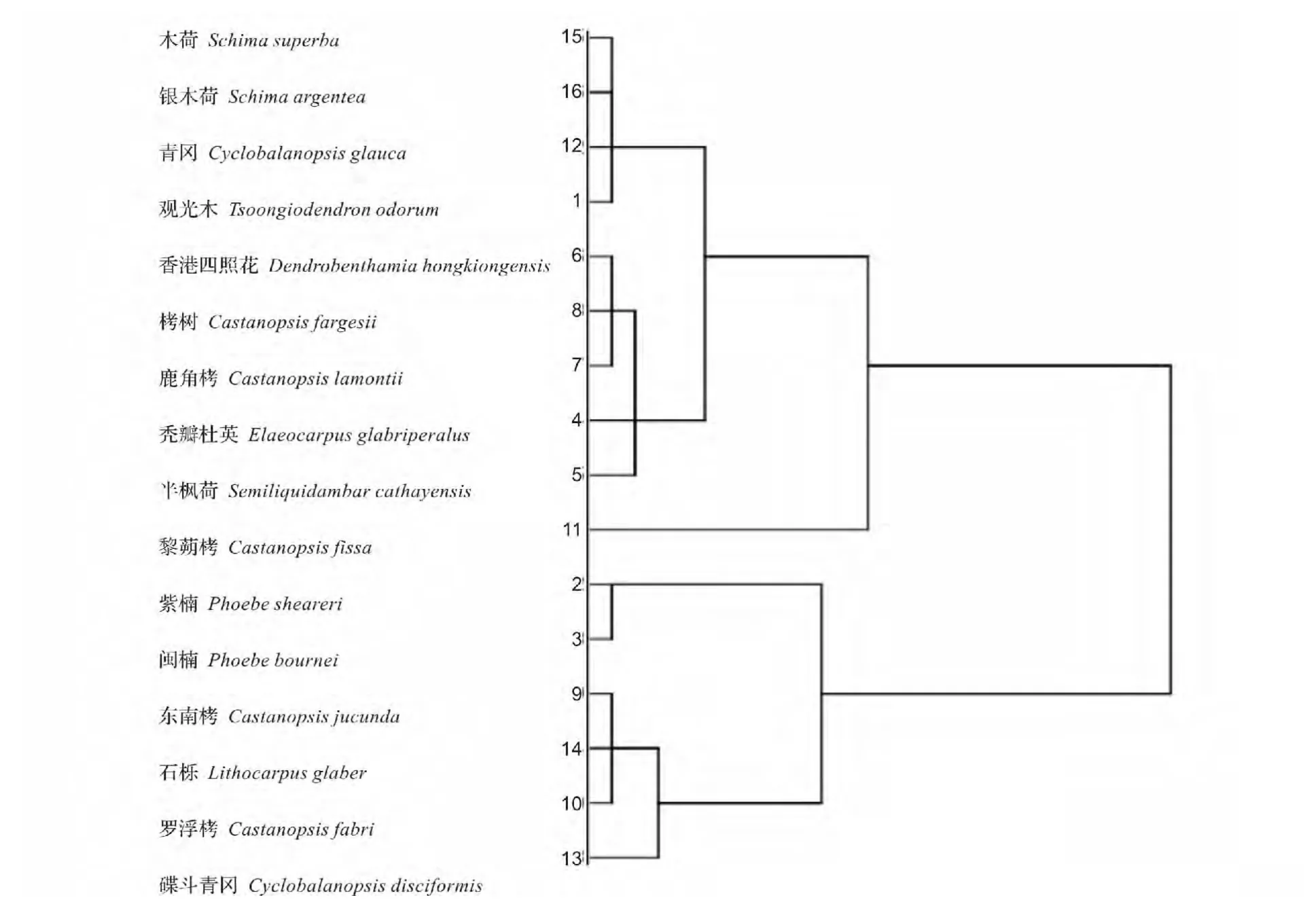

为对16 个试验树种人工造林初期效果以及适应性进行综合评价,选取试验树种成活率和胸径、树高、冠幅平均值等4 个变量,运用系统聚类法进行聚类分析,结果见图2。

选用阈值0.18,将试验树种造林的初期生长表现分为5 类,Ⅰ类为黎蒴栲,Ⅱ类树种为半枫荷、秃瓣杜英、鹿角栲、栲树、香港四照花,Ⅲ类为观光木、青冈、银木荷、木荷,Ⅳ类为东南栲、罗浮栲、碟斗青冈、石栎,Ⅴ类为紫楠、闽楠。Ⅰ类树种黎蒴栲造林成活率为84.5%,接近试验树种的平均水平,其生长最快,表现出速生的优良特性,造林前期效果最佳。Ⅱ类树种造林成活率为86.1%~93.2%,均超过试验树种的平均水平,胸径4.6~5.5 cm,树高3.6~5.2 m,生长速度较快,造林效果良好。Ⅲ类树种造林成活率89.5%~91.0%,胸径3.4~3.9 cm,树高3.0~3.7 m,虽然造林成活率近似Ⅱ类树种,但生长速度与Ⅱ类树种有一定差距,造林的前期效果较好。Ⅳ类中的不同树种生长速度差异较大,胸径2.8~5.0 cm,树高2.9~4.1 m,但各树种造林成活率均较低,为69.7%~77.3%,远低于试验树种的平均水平。Ⅴ类树种造林成活率分别为90.4%、81.5%,因紫楠树高低于1.3 m,尚未出现胸径生长值,闽楠平均胸径仅为0.68 cm,此类树种生长最为迟缓,造林前期效果较差。选用阈值0.48 时,可分为2 个类群,第1 类群包含Ⅰ-Ⅲ类树种,其人工造林的前期效果较好;第2 类群包含Ⅳ、Ⅴ类树种,该类群的树种人工造林前期效果较差。

图2 试验树种多变量综合聚类分析树状图Fig.2 Dendrogram of multivariate comprehensive cluster analysis of tree species tested

3 结论与讨论

对试验树种分别成活率以及胸径、树高、冠幅单项指标作方差分析;运用SPSS 软件,进行非线型回归,建立幼林树高生长模型;在参考康敏明等[9]研究方法的基础上,增加了造林成活率指标,综合这4 项重要指标进行聚类分析,以求客观地提出初期效果评价,为江西林区营造人工阔叶林尤其是生态公益林选用树种提供参考。

(1)16 个树种造林试验分析结果表明,人工造林前6 年,试验树种综合表现优劣依次为Ⅰ→Ⅴ类。黎蒴栲造林成活率接近85%,且表现出速生的优良特性,造林前期效果最佳;半枫荷、秃瓣杜英、鹿角栲、栲树、香港四照花造林成活率>86%,生长速度较快,造林效果良好。青冈、银木荷、观光木、木荷造林成活率>89%,但生长速度与前6 个树种有较大差距,造林效果较好。东南栲、罗浮栲、碟斗青冈、石栎树种之间生长速度差异较大,造林成活率<78%,造林前期效果不佳。紫楠、闽楠前期生长极为迟缓,造林前期效果较差。

(2)黎蒴栲、鹿角栲在中国亚热带常绿阔叶林优势种及常见种中,属高温湿润型水热分布类群[10]。在江西境内,黎蒴栲自然分布于赣南,鹿角栲自然分布于赣中及以南,可在其分布区域选用。虽然,观光木在江西的自然分布于北纬27°以南[11],但在赣北海拔300 m 的南坡栽植亦能生长正常,在赣北可选避风向阳的立地局部栽种。研究表明杉木与观光木的混交林可提高群落净生产力,缓解杉木人工纯林多代连栽地力衰退问题[12],亦可采用观光木与针叶树混交造林,以改善和维护林地长期生产力。

(3)闽楠、紫楠具有前期生长缓慢的特点,闽楠人工林的相关研究结果表明,闽楠生物量7 年以前积累缓慢[13],闽楠苛求立地,不同立地级的闽楠生长差异很大[14]。闽楠种源育苗试验结果表明,闽楠种源间苗高、地径、生物量有着极显著的生长差异,且有较高的广义遗传力[15]。闽楠为珍贵用材树种,通过科学的选择造林地和种源,人工营造闽楠林亦能取得较好效益。

(4)本次造林低于平均成活率的树种中,壳斗科树种占83.3%,表明壳斗科常绿树种造林成活较为困难。吴云峰等[16]进行栲树、罗浮栲、青冈、石栎等7 种壳斗科常绿树的容器苗与裸根苗根系生长发育试验分析,结果表明一年生裸根苗I 级根平均长度和根数分别是容器苗的19.84%和24.01%,裸根苗II级根平均长度和根数分别是容器苗的22.97%和6.47%。因此,改变壳斗科树种造林成活困难的状况,应首先抓好育苗环节,以提高造林苗木质量。目前,壳斗科树种育苗技术取得一定进展,如容器苗培育基质、菌根菌的接种、切根育苗、容器控根、化学和生长调节剂控根技术等[17-20],轻质控根容器育苗将是今后壳斗科树种育苗发展的主流。壳斗科树种育苗组装技术的应用,将有利于壳斗科树种造林效益的提高。

(5)本项试验设在常绿阔叶林区,以探求接近试验树种的自然生存环境下,人工恢复重建阔叶林的路径与效果。但16 种常绿阔叶树均在相同立地环境和造林技术措施条件下进行的,而每个试验树种的生物学和生态学特性并不会是一致的,此试验仅反映这16 种阔叶树在本试验环境和技术措施下的表现。各树种的造林地选择以及造林密度、混交模式等造林技术还有待进一步研究。该分析评价基于6年林龄的试验数据,林木生长过程较短,只能在一定程度上反映试验树种在此年龄阶段的生长性状和造林效果,不能系统完整地反映树种生长节律,随着时间地延续,各试验树种的造林效果也会有所变化,其中长期表现仍有待于进一步的观测。

[1]林英.江西森林[M].北京:中国林业出版社,1986:67-71.

[2]曹福祥,祁承经,喻勋林,等.中国中部亚热带常绿阔叶林保育的重要性及其恢复重建策略[J].中南林业科技大学学报,2010,30(11):95-104.

[3]吴明,邵学新,周纯亮,等.中亚热带典型人工林土壤质量演变及其环境意义[J].生态学杂志,2009,28(9):1813-1817.

[4]曾伟,熊彩云,肖复明,等.江西省阔叶林生态系统服务功能价值动态分析[J].生态学杂志,2012,31(5):1296-1301.

[5]李红军,周国英,吴毅,等.杉木人工林化感作用研究综述[J].中南林业科技大学学报,2013,33(1):31-34,89.

[6]杜燕,郑小贤,罗梅.将乐县常绿阔叶林主导功能类型的研究[J].中南林业科技大学学报,2013,33(2):39-43.

[7]赵德海,王金火.福建华安县西坡林场马尾松生长过程的模拟分析[J].华东森林经理,1992(6):19-35.

[8]黎良财,邓利,关健超.南方杉木人工林树高曲线模型研究[J].广东农业科学,2011(21):169-171.

[9]康敏明,杨海燕,陈红跃,等.34 种阔叶树种早期生长比较[J].广东林业科技,2006,22(4):83-87.

[10]倪健,宋永昌.中国亚热带常绿阔叶林优势种及常见种的水热分布类群[J].植物生态学报,1997,21(4):349-359.

[11]林新春,俞志雄.江西木兰科植物的初步整理[J].植物研究,2004,24(1):9-15.

[12]陈光水,杨玉盛,何宗明,等.杉木观光木混交林群落净生产力[J].林业科学,2001,37(1):143-147.

[13]廖涵宗,张春能,陈德叶.人工楠木林的生物量[J].福建林学院学报,1988,8(3):252-257.

[14]陈存及,刘宝,李生,等.闽楠人工林的经营效果[J].福建林学院学报,2007,27(2):101-104.

[15]江香梅,肖复明,叶金山,等.闽楠种源苗期生长性状地理变异及遗传参数估算[J].江西农业大学学报,2008,30(4):666-670.

[16]吴云峰,吴承焕,陈启树,等.壳斗科优良树种容器苗开发研究[J].现代农业科学,2008,15(11):57-61.

[17]郝海坤,韦晓娟,彭玉华,等.不同基肥对黎蒴拷容器育苗效果的影响[J].西南林业大学学报,2011,31(4):53-57.

[18]陈应龙,弓明钦,陈羽,等.外生菌根菌接种对红椎生长及光合作用的影响[J].林业科学研究,2001,14(5):515-522.

[19]许春锦.红锥切根育苗试验研究[J].西南林学院学报,2001,21(3):138-141.

[20]岳龙,董凤祥,徐迎春.控根容器苗根系构型研究进展[J].世界林业研究,2008,21(6):31-35.