社会排斥理论视角下的残疾儿童研究*

■解韬 谢清华

引言

当前,针对我国弱势群体问题,学术界展开了大量研究,但研究者往往从弱势群体的自身与历史找原因,认为弱势群体问题出现的原因主要是自身的缺陷、资源占有的匮乏及历史的积贫积弱。有学者虽然认识到因为社会制度安排有问题才导致弱势群体在市场竞争和社会权利、财富分配过程中遭受不公平的排斥,并逐步被边缘化而成为社会贫弱群体,但对社会排斥如何导致弱势群体问题的具体原因缺乏深入分析,更没有从反社会排斥角度提出建设性建议。目前关于残疾儿童的研究,主要集中在残疾儿童的社会保障和教育公平方面,很少有从社会学视野下的社会排斥角度出发,而关于儿童的社会排斥研究也主要集中在流动儿童方面。本文尝试弥补以往研究之不足,试图使用社会排斥的概念,研究当前我国残疾儿童面临的现状,分析残疾儿童在观念、教育、交往、环境等层面受到的社会排斥,以期为我国当前残疾儿童问题的研究提供新的分析范式。

1 概念诠释

1.1 社会排斥

从社会排斥的学术视角来看,正式明确提出社会排斥一词的是法国学者Rene Lenoir(1974),用于描述那些当时没有被纳入社会保障体系的群体,包括障碍人士、单亲孤寡家庭和社会无业人员。因为无法获得公平的机会,这些处于不利处境的人群往往在社会与经济参与方面都存在极大的限制。

从20世纪90年代开始,社会排斥概念在欧洲流行,欧洲各国政府和社会组织的官方文件多次使用社会排斥的概念。英国社会排斥研究小组(Social Exclusion Unit)给出的定义为:社会排斥是一种事件集合,即当某些个体或地区面临一系列复杂问题时所发生的不良事件与连锁反应,这些问题包括失业、缺少生存技能、低收入、无家可归、高犯罪的环境、严重的疾病和家庭破裂等[1]。欧盟统计局的社会排斥与贫困统计工作组在1998年将社会排斥定义为一种动态的过程,即一些社会不利情况导致排斥,而后者又会反过来加剧不利状况,甚至原本正常的方面也受到影响,这样多次反复后形成的稳定且多元的社会剥夺,具体表现是就业、健康、教育、社会或政治权利的丧失[2]。Levitas等人(2007)给出了如下定义:社会排斥是一个复杂和多层次的过程,涉及到资源、权利、物质和服务的缺失或拒绝,从而使受排斥对象无法参与社会主流群体经济、社交、文化或政治等领域正常的活动。而且这种情况不但影响了个人的生活质量,也对整个社会的公平与凝聚力产生了负面作用[3]。

我国社会政策研究学者唐钧(2002)认为,社会排斥是游戏规则造成的。而社会政策研究的目标就是要修订游戏规则,使之尽可能地惠泽每一个社会成员,从而使社会趋于更合理、更公平。所有的游戏规则都是双刃剑,它在使一部分人成为“赢者”时,另一部人就会成为“输者”[4]。

目前社会排斥概念已被广泛应用到各种社会问题的研究之中,综合来看,社会排斥具有如下特征:一是相对性。社会排斥是在某一特定情境或者某些特定历史时期的术语,既是一种既定的社会机制,又是一个排斥与被排斥的动态过程。二是系统性。一个人受到排斥的原因可能有以下两种情况:自我选择和社会造成。前者指脆弱群体所遭受的社会排斥是由于他们自身的行为和态度所造成的;后者指并非他们自身不够努力、自暴自弃的结果,而是社会(包括家庭、学校和社区等)有意无意地将之排斥于正常的社会生活之外。从中观的角度来说,社会排斥是由于制度机制系统化地拒绝向某些社会群体提供资源,使之不能完全参与社会生活;从宏观的角度来说,社会排斥是由于社会结构的不平等所造成的。三是广泛性。即社会排斥并不仅仅只会影响到当下所处的环境,可能牵涉到生活的方方面面,更重要的是被排斥对象的未来也可能会受到限制。

廖鸿冰(2012)总结认为,社会排斥是指社会弱势群体由于自身生理心理因素和社会环境因素(包括家庭、学校、社区的不接纳和制度安排等原因)而被推至社会结构边缘地位的机制和过程。社会排斥是造成弱势群体社会支持丧失的根源。在这种社会机制中,社会弱势群体是被排挤的客体,而各种正式的和非正式的设置(包括家庭、学校、社区、制度安排等)则是社会排斥的主体。社会排斥就是其主体与客体相互作用的过程[5]。

目前,国内“社会排斥”概念的研究与运用主要表现在两个方面,一是对“社会排斥”概念的分析研究和对西方社会排斥理论的脉络梳理;二是通过引用“社会排斥”概念和理论分析中国本土化的社会问题,尤其是弱势群体问题,通常侧重于特殊弱势群体。从总体来看,利用社会排斥理论研究弱势群体是当今我国弱势群体问题研究的新取向,是对弱势群体的重新概念化,并为我国研究社会排斥现象、制定反社会排斥政策提供了一个新视角。另外,就国家政策层面来讲,虽然我国政府没有明确指出消除社会排斥的主张,但却把建设社会主义和谐社会作为一项重要的社会政策,为研究社会排斥问题和社会排斥理论提供了广阔的理论空间。

1.2 残疾儿童

国际上对于残疾儿童的界定有广义和狭义之分。广义的残疾儿童是指与正常儿童各方面有显著差异的各类儿童。这些差异表现在智力、感官能力、情绪和行为发展、身体或言语等方面,它既包括发展上低于正常水平的儿童,也包括高于正常发展水平的儿童以及有轻微违法犯罪的儿童。狭义的理解,专指身心发展上有各种缺陷的儿童,又称“缺陷儿童”或“障碍儿童”[6]。本文采用狭义概念研究残疾儿童,仅指生理功能、解剖结构、心理和精神状态异常,丧失部分或全部日常生活自理能力、学习和社会适应能力的14岁以下儿童。在残疾儿童研究方面,尚晓援(2013)从儿童权利的视角,着重从生命保障、经济安全、儿童教育、医疗康复和社会参与等几个方面,对残疾儿童家庭生活,特别是他们的社会权利保障的现状进行考察和研究,并指出需要改进和加强的方面,以期引起全社会和决策者对残疾儿童家庭状况的关注[7]。陈新民(2008)基于2006年第二次全国残疾人抽样调查并对比1987年第一次全国残疾人抽样调查相关数据所作的描述和分析,科学、全面、深入地反映了中国数百万残疾儿童的数量、构成、分布、致残因素及其生活现状等基本情况及其变化[8]。中国残疾人联合会(2011)和联合国儿童基金会在广东省广州市和山东省东营市开展了残疾儿童现状与需求调查,掌握了当地残疾儿童身体状况、康复状况、受教育状况、家庭状况等基础性资料,并组织专家对调查数据进行了深入的分析研究,召开了多个关于保护残疾儿童的研讨会[9]。这些研究从残疾儿童本身的现状进行描述,但未能对残疾儿童如何成为弱势群体进行深入分析[10]。

2 当前残疾儿童遭遇的社会排斥

2.1 观念排斥

周林刚认为,宏观的社会结构和社会价值观念,在形成有关残疾的文化认知方面起着至关重要的作用。尽管已经进入文明社会,但历史上形成的那种宿命观依然在影响今人的文化思维[11]。这是对残疾儿童社会排斥的文化基础。

传统观点认为,儿童具有不成熟、非理性、能力不足等特征,成人则具有成熟、理性、有能力、具有社会性、具有自治性等特征。在这种观点支配下,儿童被看作是家长的所有品,成人有权、有责任为儿童做出决定,而且理所当然地认为这代表了儿童的利益。这种传统观念往往严重阻碍残疾儿童参与社会的机会,使之一开始就处于被社会排斥的地位。如果儿童时期没有机会参与全面的社会生活,长大后更难参与到社会生活中。

周林刚的研究显示,经济学中新制度主义学派认为约束有正式约束与非正式约束之分,正式约束只有同非正式约束协调一致的前提下才能发挥其功能。作为正式约束的法律,如《宪法》《刑法》《残疾人保障法》等都明文规定了残疾儿童在政治、经济、文化、社会生活等领域享有同其他公民平等的权利。其宗旨在于促进残疾儿童平等参与社会生活,共享社会物质文化成果。但是由于社会偏见与各种陈腐观念等非正式约束的存在,社会主导群体在观念上没有很好地接纳残疾儿童,而是将之排斥在外[11]。各种正式制度所赋予残疾儿童的基本公民权利往往停留在纸面上。

从社会学的视角看,残疾儿童与社会是一个复杂的互动过程。这种互动首先体现在社会以具体的条件、方法和途径,影响、塑造并指导残疾儿童的社会行为。社会制约着残疾儿童的自我选择、自我表现及自我评价[11]。残疾儿童自我观念的形成都和残缺、病态相关联,让在生理功能上存在障碍的人在与社会环境的互动过程中不断被标签化、污名化,很难让社会对他们的障碍有理性的认识。

2.2 教育排斥

我国宪法第45条规定:国家和社会帮助安排盲、聋、哑和其他有残疾的公民的劳动、生活和教育。《残疾人保障法》规定:国家保障残疾人受教育的权利。国家对接受义务教育的残疾学生免收学费,并根据实际情况减免杂费。国家设立助学金,帮助贫困残疾学生就学。《义务教育法》第4条也规定:国家、社会、学校和家庭依法保障适龄残疾少年儿童接受义务教育的权利[12]。尽管国家对于发展残疾儿童教育与职业培训给予了高度重视,但这些法律规定并不全面,同时也过于笼统、缺乏实操性。法律的不健全,使得残疾儿童的教育排斥成为了必然。

长期以来,我国残疾儿童的教育排斥现象十分严重。国家统计局公布的2006年第二次全国残疾人抽样调查结果表明,6~14岁学龄残疾儿童为246万人,其中63.19%正在普通教育或特殊教育学校接受义务教育,据此计算,全国学龄残疾儿童中有90.5万名适龄残疾儿童未入学。相对于普通儿童几乎百分之百的义务教育入学率,残疾儿童在教育方面的劣势十分明显。

另外,残疾儿童教育资源分布严重不均。残疾儿童教育的专门学校和班级主要集中在大中城市,而全国大多数县没有残疾儿童教育学校,还有许多县甚至没有开设特教班级。在残疾儿童的教育资源上的投入不足,造成了残疾儿童在教育权利上的被排斥,必然后果是残疾儿童发展机会被剥夺。

2.3 交往排斥

社会网络对每个人来说都非常重要,社会网络可以给予个体社会支持,不管是精神上的还是物质上的,而社会网络的建立需要以社会交往为基础。但对于残疾儿童来说,有时连社会交往的可能性都不存在,他们被家庭、学校、社区等场所直接排斥在外。

亲密关系是获得社会支持最原始的动力,但很多家庭因为观念的排斥,继而采取交往排斥,对残疾儿童只注重物质的供养,缺少亲密交往和心灵上的关爱;有的家庭甚至无法接受现实,直接将残疾儿童遗弃。有的家庭只是满足他们“吃饱穿暖”的生存需求,而忽视或剥夺了残疾儿童在家庭事务中的话语权,不尊重他们的应有权利。来自家庭层面的交往排斥,容易让残疾儿童产生自卑的心理,影响他们与其他人的交往。

在学校中,一些残疾儿童因自身残疾在与同学进行交流时会有畏惧情绪,同时,一些健全儿童及其家长也对残疾儿童存在排斥心理。据新华网深圳频道2012年9月28日报道,深圳的19名家长联名让校长拒绝自闭症儿童在那所学校上学[13]。残疾儿童在学校受到排斥是不争的事实。

在社区中,很多居民不愿意跟残疾儿童说话,甚至排斥残疾儿童使用公共设施,也造成了残疾儿童的自我封闭。极端情形下,有残疾儿童甚至宁愿长期呆在家里而不出去,害怕和其他人打交道。

2.4 环境排斥

社会排斥是个体在社会中没有以这个社会的公民身份参与正常活动的状态。而残疾儿童参与社会生活必须要借助一些公共设施,如果公共的生活环境的设计都体现着社会强势群体——健全人的意志,只照顾健全人的需要,没有兼顾到残疾人的需求,那么作为生理、肢体和心理上有一定障碍的残疾儿童,就很难借助公共设施参与到社会生活中来,残疾儿童的社会流动能力就会逐渐降低,与其他社会群体脱节,成为边缘化的社会群体。

在政府的努力下,我国无障碍设施建设取得了较大进展,公共设施都要求配备盲道、扶手等无障碍设施,但目前这些无障碍设施覆盖面比较窄,即使是已配建的无障碍措施也常见被占用或弃用的情形。社会却有意无意地设置了许多让残疾儿童无法逃避的环境障碍,例如游乐场所的设施建设,很少考虑残疾儿童的需要,残疾儿童只能被排斥在健全儿童的生活圈之外。排斥还表现在生活中的人文环境。

2.5 综合归纳

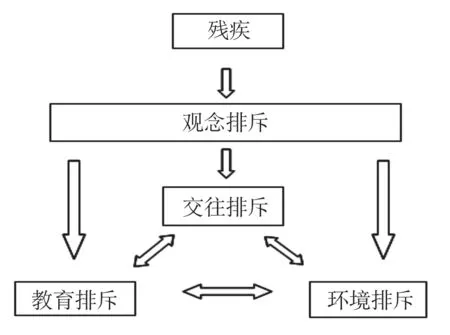

研究显示,脆弱群体的劣势地位往往导致某些社会排斥,而这些排斥又导致更多的劣势和更大的社会排斥,并最终形成持久的多重剥夺。当某一个人或群体一旦被社会建构为残疾儿童,观念排斥、交往排斥、教育排斥及环境排斥就会随之而至,共同构成了排斥残疾儿童的一张强有力的网。各种社会排斥之间相互关联、相互影响、环环相扣,从而形成了一个恶性循环的怪圈(见图1)。其中观念层面的排斥是最根本的,教育排斥、交往排斥及环境排斥都是在观念排斥的基础上拓展和延伸的。观念排斥直接导致对残疾儿童的交往排斥、教育排斥和环境排斥,而交往排斥、教育排斥和环境排斥则呈现相互影响、互为因果的关系。

图1 残疾儿童所面临的社会排斥模型

3 思考与建议

3.1 关于社会排斥形成原因的分析

3.1.1 传统思想文化。中国传统思想文化有膜拜英雄强者的一面,相对就是看不起弱者,缺乏尊重人的基本权利和崇尚平等、公正的文化。长期以来,封建等级制度、身份制度等思想在人们的意识里根深蒂固,全社会的权利观念淡薄,而社会文化总体上不崇尚个人,所以个人既缺乏对自身权利的维护,也缺乏对他人权利的尊重。身心功能存在障碍的残疾人在这样的文化背景之下受到各方面的排斥。中文里面“残”与“废”曾经是固定搭配,因残而废的观念在人们意识中根深蒂固,这种思维定势长期以来严重地损害和歪曲了残疾儿童的形象,把残疾等同于依赖、脆弱和放弃。残疾儿童被归类为“残弱的”,与健全儿童“有差别的”。传统文化与观念上的贬低,使残疾儿童受到排斥,很少被看作是具有与其他儿童相同权利的社会人;同时,这种歧视性观念也容易导致残疾儿童对自身产生消极的印象,自暴自弃。

3.1.2 传统医学模式的残疾观。“残疾”这一概念最初只是表示身体的残缺或心理损伤。在远古的原始社会,活动不便的残疾人即已显示出难以适应游牧部落以打猎为生时常流动迁徙的生活节奏;在以体能为基础的农业社会,残疾人仍然处于弱势并受到歧视;进入工业社会以来,一方面以工厂生产的高速度、高效率,严格的时间观念和追求利润的运营机制为导向的模式使残疾人难以适应而成为被歧视和隔离的人群,另一方面,传统以身体的损伤来看待残疾人的观念也在发生改变。《残疾人权利公约》指出,残疾是一个演变中的概念,残疾是伤残者和阻碍他们在与其他人平等的基础上充分和切实地参与社会的各种态度和环境阻碍相互作用所产生的结果。人类已经充分认识到由残疾所产生的限制不仅与残疾本身有关,而且与物质环境或社会环境存在的或施加的限制有关[14]。当然,新的残疾观虽然逐渐为越来越多的人接受,但基于传统医学模式的对残疾人身体的歧视仍然是各种歧视的认知基础。

3.1.3 传统慈善观念。传统慈善观念没有把残疾人看成是与健全人一样的公民,而是把残疾人理应拥有的权利看作是外界对他们的“恩赐”或“施舍”,同样也造成了对残疾人的歧视,事实上剥夺或忽略了他们平等参与社会生活的权利,对于残疾人是不公平的。据调查,残疾儿童的康复训练费用、矫治手术费用等尚未纳入城乡医疗保障范围或医疗救助体系,使得残疾儿童康复费用基本由家庭承担,而大部分残疾儿童家庭经济困难,造成残疾儿童康复难问题突出。社会发展到今天,完全有条件把残疾人的基本公共服务体系建立起来,把一些关系残疾儿童发展的项目纳入医保而不是作为慈善行为。此外,对残疾人过度关注,将残疾人归为需要特殊照顾的“异类”,而不是将残疾人视为与健全人同类,这与传统慈善把残疾人看成施舍对象一样是对残疾人人格的明显歧视。

3.2 进一步消除对残疾儿童社会排斥的建议

本研究认为,社会弱势群体对社会排斥是有一定容忍限度的,超过这个限度则不利于社会稳定。应当消除社会对残疾儿童的各种排斥,维护残疾儿童合法权益,保障他们平等地参与社会生活。

3.2.1 增加社会融合(Social Inclusion),消除观念排斥。这是消除残疾儿童社会排斥的基本前提。中华民族素有关心和爱护残疾儿童的传统美德,观念上的障碍和排斥在现代社会文明、进步、科学观念的引导下,应该可以逐渐被纠正。但是不是短时期就能完成的,需要持续不断的努力,才能在全社会树立新型残疾观,引导公众真正地接纳残疾儿童。

3.2.2 大力发展针对残疾儿童的教育,提高残疾儿童素质。残疾儿童要平等参与社会生活、实现社会融合,根本在于教育。必须借鉴国际特殊教育法规建设方面的经验,抓紧完善法规体系,尽快制定《特殊教育法》,从法制上保障残疾儿童的受教育权利;加大教育投入,采取多元化的教育模式,鼓励多元化办学力量,改善儿童在教育方面受到排斥的状况,促进残疾儿童的社会融入。

3.2.3 全社会要共同参与,改善残疾儿童面临的环境排斥和交往排斥。国家层面要加大对残疾人无障碍基础设施的建设力度,减少残疾儿童面临的环境排斥,残疾儿童社会保障程度;鼓励和引导社会力量参与助残活动,注重舆论引导,从观念上消除对残疾儿童的各种歧视,将他们与健全儿童同等看待,接纳残疾儿童参与社会活动;充分发挥社区和社会组织的力量,从各方面帮扶残疾儿童。

3.2.4 创新政策视角,关注与支持残疾儿童家庭。家庭在残疾儿童教育和抚养方面承担着主要角色,残疾儿童的家长或监护人以及其他家庭成员为残疾儿童的成长付出了长期而艰辛的努力,但目前残疾儿童家庭得到的社会支持力度远远不够,应该专门制定以家庭为对象的政策,尤其是鼓励家庭成员互相照顾的制度安排,促进“家庭友好型”社会政策的普及,为残疾儿童家庭的健康发展奠定基础。

总之,消除社会对于残疾儿童的各种社会排斥,既是一个涉及面广泛的社会工程,更是一个连接紧密、持续发展的系统工程。需要全社会的共同参与和密切配合。既要有物质投入的不断加大,还要有相关理念的逐步提升,并且需要有具体可行的方法和措施,以系统解决观念、教育、环境和交往等各方面的排斥问题,从根本上消除残疾儿童所面临的社会排斥,构建残健融合的和谐社会。

[1]Social Exclusion Unit. Preventing Social Exclusion. Social Exclusion unit at the office of the Deputy Prime Minister in the Cabinet, London United Kingdom, 2001.20.

[2]Social Affairs. Unit E.,& Equal Opportunities. Joint Report on Social Protection and Social Inclusion, Office for Official Publications of the European Communities, 2008.16-17.

[3]Levitas R,Pantazis C,Fahmy E.et al.The Multi-dimensional Analysis of Social Exclusion. Bristol: Department of Sociology and school for Social Policy, University of Bristol,2007.82-84.

[4]唐钧,王婴.城市“最低收入保障”政策过程中的社会排斥.载王思斌主编《中国社会工作研究》( 2002年第一辑).北京:社会科学文献出版社,2002.15-17.

[5]廖鸿冰.社会排斥视角下我国残疾学生教育问题分析.湘潮(下半月),2012,9:23-26.

[6]周莹.残疾儿童社会保障制度的研究. 当代青年研究,2012,8:16-21.

[7]尚晓援.中国残疾儿童家庭经验研究.北京:社会科学文献出版社,2013.8-9.

[8]陈新民.中国残疾儿童现状分析及对策研究.北京:华夏出版社,2008.5-6.

[9]中国残疾人联合会.中国残疾儿童现状与需求调查研究.北京:华夏出版社,2011.3.

[10]Lenoir, R.Les Exclus: Un Francis Sur Dix. Paris: Seuil,1974.33.

[11]周林刚.社会排斥理论与残疾人问题研究.青年研究,2003,5:32-38.

[12]中国残疾人事业年鉴 (1949-1993) .北京:华夏出版社,1994.567-632.

[13]深圳一自闭症儿童被19名家长联名“赶出”学校.新华 网,2012.9.28, http://news.xinhuanet.com/edu/2012-09/28/c_113240974.htm.

[14]邱卓英.以权利为本解决残疾人问题.中国残疾人,2004.5.