我国特殊教育立法回顾与发展建议

■傅志军

引言

特殊教育是对有特殊教育需要者实施的教育,是我国教育事业的重要组成部分。1994年6月10日联合国教科文组织召开的“世界特殊需要教育大会”通过的《萨拉曼卡宣言》中指出:“每个儿童都有其独特的特性、志趣、能力和学习需要;教育制度的设计和教育计划的实施应该考虑到这些特性和需要的广泛差异。”特殊教育就是运用一般或特殊的方法、设备和措施对有特殊需要对象进行的教育。特殊需要对象狭义的是指身心有障碍的人,即盲、聋、哑、智力落后或肢残、病弱的少年儿童和成人;广义的则兼包括超常儿童、有品德缺陷的问题儿童和精神病儿童等[1]。当前我国特殊教育对象仅指狭义。特殊教育在我国起步较早但发展缓慢,而我国特殊教育的立法进程也相对缓慢。当前,我国已初步建立起特殊教育法律体系框架,但是与发达国家相比,我国特殊教育立法尚需专业化和精细化。

1 回顾与分析

1.1 我国特殊教育立法发展沿革

1.1.1 产生阶段。自1874年北京建立第一所盲童学校(启明瞽目院)到建国的70多年里,各届政府没有颁布过专门的特殊教育法规,只有几个涉及特殊教育的一般法规。如1903年清政府颁布的《钦定初等小学章程》中规定“学龄儿童,如有疯癫痼疾,或五官不具不能就学者,本乡村绅耆可禀明地方,经其查实,准免其就学。学龄儿童,如有界应使就学之期,或病弱,或发育较迟,不能就学者,本乡村绅耆可禀明地方官,经其查实,准暂缓就学”。1912年孙中山临时政府教育部颁发《小学校令》,规定把盲哑学校及其他类于小学校之各种学校的分级、隶属、审批等事项都按照普通小学相应问题的条文规定办理。1916年中华民国教育部颁布的《国民学校令施行细则》规定“盲哑学校及其他类于国民学校之各种学校,得置校长”,盲哑学校的教员“须有国民学校教员之资格,或经验定合格者充之”,“其校长、教员之俸额及其他给与诸费,县知事依照国民学校教员之规定,参酌地方情形定之”[2]。

1.1.2 逐步发展阶段。1951年10月,由中央人民政府政务院颁布、周恩来总理签署的《关于学制改革的决定》,其中就有“各级人民政府并应设立聋哑、盲等特种学校,对生理上有缺陷的儿童、青年和成人,施以教育”,确定聋哑学校初等教育为10年制,盲童学校为6年制,这是新中国涉及特殊教育发展的第一个重要行政法规。它明确了特殊教育是社会主义教育体系的一部分,确立了特殊教育在国家教育体系的地位;同时也确定了残疾人教育是国家的一项事业,属于政府行为。

1953年,中央教育部设立了盲聋哑教育处(1980年更名为特殊教育处)。特殊教育专门机构成立后,中央政府先后发布了许多文件与规定,如1956年的《关于盲童学校、聋哑学校经费问题的通知》,1957年4月的《办好盲童、聋哑学校的几点指示》,对盲校、聋校的基本任务、教学编制和工作方针等起到指导和规范作用[3]。

1.1.3 快速发展阶段。我国特殊教育立法的快速发展是在1978年党的十一届三中全会以后,我国特殊教育法制建设进入一个崭新的发展时期。为了加强和促进特殊教育的发展,党和国家加强了特殊教育法制建设力度,颁布了一系列和特殊教育相关的法律、法规和方针政策。

1982年制定的《中华人民共和国宪法》第45条规定:“国家和社会帮助安排盲、聋、哑和其他有残疾公民的劳动、生活和教育”。这是在国家根本大法中第一次规定了对残疾人的特殊教育,体现了国家保障残疾人教育权利,也为制定其他特殊教育法律法规提供了依据[4]。1985年5月27日,中共中央颁布《关于教育体制改革的决定》,其中规定:“在实行九年义务教育的同时,还要努力发展幼儿教育,发展盲、聋、哑、肢残人和弱智儿童的特殊教育。”

1986年7月1日施行的《中华人民共和国义务教育法》,第9条第二款规定:“地方各级人民政府为盲、聋哑和弱智的儿童、少年举办特殊教育学校(班)”。这一规定把教育对象扩大到了弱智儿童群体,受教育的地方扩大到了普通学校的特殊班,残疾儿童的教育与普通儿童一样都是义务教育。

1990年12月通过并于2008年4月修订的《中华人民共和国残疾人保障法》第三章规定了残疾人教育方面的内容,第一次在法律中明确提出了残疾人有受教育的权利,提出了残疾人教育实行普及与提高相结合,以普及为重点的方针,着重发展义务教育和职业教育。在教育方式上,实行普通教育与特殊教育相结合。另外,还对国家职责、发展方针、办学渠道、师资、教育经费、教学手段和教学用具等做了详尽规定,从法律上扩大了特殊教育对象的范围。

1992年3月14日国家教委以第19号令形式发布了《中华人民共和国义务教育法实施细则》,该细则就盲、聋哑、弱智儿童和少年的入学年龄、特殊学校的设置、特殊学校学生的困难补助、特殊学校师资的培养等方面作了进一步规定。

1995年3月通过了《中华人民共和国教育法》,它成为教育领域的基本法,标志着我国教育法制建设进入了一个新时期。该法第10条规定“国家扶持和发展残疾人教育事业”;第38条规定,“国家、社会、学校及其教育机构应当根据残疾人身心特征和需要实施教育,并为其提供帮助和便利”。

1.1.4 专项发展阶段。经过上世纪80年代~90年代中期的快速发展阶段,我国的特殊教育法律已经由宏观指导向微观建设方向发展。特殊教育法律法规建设进入专项发展阶段。1994年8月23日由李鹏总理签署的《残疾人教育条例》是我国第一部有关残疾人教育的专项行政法规。该《条例》明确提出残疾人教育是国家教育事业的组成部分,并对各级各类特殊教育的组织机构、课程设置、教学模式等进行了规定,还就特殊教育教师、物资条件保障、奖励和处罚等做了原则性规定。这些规定对于我国发展中的特殊教育事业起到了有力的促进作用。

1996年5月通过的《中华人民共和国职业教育法》第7条规定“国家采取措施,扶持残疾人职业教育的发展”;第15条规定“残疾人职业教育除由残疾人教育机构实施外,各级各类职业学校和职业培训机构及其他教育机构应当按照国家有关规定接纳残疾学生”。

在此前后由国务院办公厅转发了国家教委、国家计委、民政部、财政部、人事部、劳动部、卫生部、中国残联《关于发展特殊教育的若干意见》(1989年5月),相关部委联合发出的《特殊教育补助费使用办法》《中国残疾人事业五年工作纲要(1988~1992)》(1988年9月)《中国残疾人事业“九五”计划纲要(1996~2000年)》(1996年4月)《中国残疾人事业“十五”计划纲要(2001~2005年)》和《关于“十五”期间进一步推进特殊教育改革发展的意见》(2001年4月)等,也都是具有法规作用的规划和文件。

同时,国家还制定了专题性规章,以保障有特殊教育需要群体的切身利益。关于义务教育方面的有《残疾儿童少年义务教育“八五”实施方案》《残疾儿童少年义务教育“九五”实施方案》和《关于开展残疾儿童少年随班就读工作的试行办法》;关于学校教学工作方面的有《全日制盲童学校课程计划》(试行)《全日制聋童学校课程计划》(试行)《全日制弱智学校课程计划》(试行)和《中度智力残疾学生教育训练纲要》(试行);关于学校管理工作方面的有《特殊学校暂行规程》;关于学校建设工作的有《特殊教育学校建设标准》(试行)和《特殊教育学校建设标准(试行)条文说明》;关于师资培训工作的有《中等特殊教育师范学校教学计划》(试行)和《高等师范院校特殊教育专业教育计划》(草案)等等。

上世纪90年代中期以后的专项发展阶段,改变了我国特殊教育法律法规嵌套于普通教育法的局面,推动了我国残疾人教育的普及与发展。但是,这些专项条例还仅仅是较低层次的规章,我国缺少专门的特殊教育大法[5]。

1.2 中国特色的特殊教育法律体系分析

1.2.1 体系结构分析。经过半个多世纪的发展,我国特殊教育法律法规从无到有、从缓慢发展到快速增长。至今为止,我国已经初步具备了有中国特色的特殊教育法律法规体系,这一体系包含4个层次。

第一个层次,国家根本法《中华人民共和国宪法》和教育根本法《中华人民共和国教育法》。《宪法》是我国制定其它各项法律法规的基本依据;《教育法》是全部教育法规的“母法”,规定了我国教育的基本性质、地位和任务,基本法规原则和基本教育制度等。

第二个层次,全国人民代表大会及其常务委员会通过的部门教育法。这些法律法规主要是调整教育部门内外的关系,包括《中华人民共和国义务教育法》《中华人民共和国残疾人保障法》《中华人民共和国职业教育法》《中华人民共和国高等教育法》和《中华人民共和国教师法》等。

第三个层次,国务院颁布的行政法规。这些行政法规是为了实施教育法和各教育单行法而制定的规范性文件,主要有《中华人民共和国残疾人教育条例》国务院批转的《关于发展特殊教育的若干意见》《中国残疾人事业“九五”计划纲要(1996~2000)》《中国残疾人事业“十五”计划纲要(2001~2005年)》《中国残疾人事业“十一五”发展纲要(2006~2010)》《中国残疾人事业“十二五”发展纲要(2011~2015》)《中共中央国务院关于促进残疾人事业发展的意见》(中发〔2008〕7号),等等。

第四个层次,各省、市、自治区政府制定的执行中央法令的地方性法规。地方性法规是省、直辖市和有地方立法权的人民代表大会及其常务委员会为执行国家有关教育法律、行政法规,根据本行政区域的实际需要而制定的规范性文件;自治条例和单行条例则是民族自治地方的人民代表大会根据当地民族的政治、经济和文化的特点而制定的规范性文件。这些法规条例共同规范着各地方的政治、经济和文化等各方面的活动。如《北京市特殊教育事业发展规划》《上海未成年人保护法》中关于保护残疾儿童的部分条文、《黑龙江省实施〈中华人民共和国残疾人保障法〉办法》《江苏省实施〈中华人民共和国残疾人保障法〉办法》等[5]。

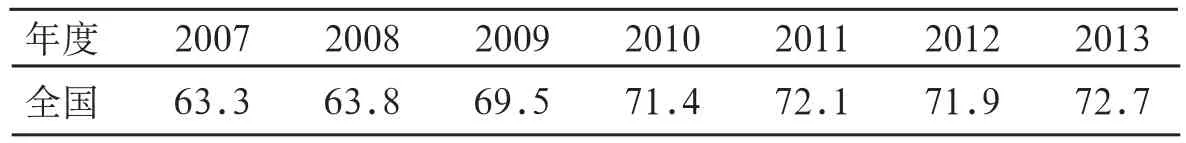

1.2.2 实施效果评价。上述特殊教育法律法规的颁布与施行,使我国特殊教育的发展进入了法制化的发展道路,推动了我国特殊教育事业实践的快速发展。特别是党的十八大以来,我国特殊教育取得了显著的成绩。截至2013年,我国特殊教育学校约有1853所,在校残疾学生约37.88万人,特殊教育专任教师约4.37万名[6]。我国残疾儿童接受教育的比例明显提高,根据中国残疾人联合会发布的《2013年中国残疾人状况及小康进程监测报告》,2013年度我国6~14岁残疾儿童接受义务教育的比例为72.7%,2007年以来,随着义务教育阶段“两免一补”等教育救助政策逐步加强并全面施行,残疾儿童接受义务教育的比例呈现上升的趋势(见表1)。

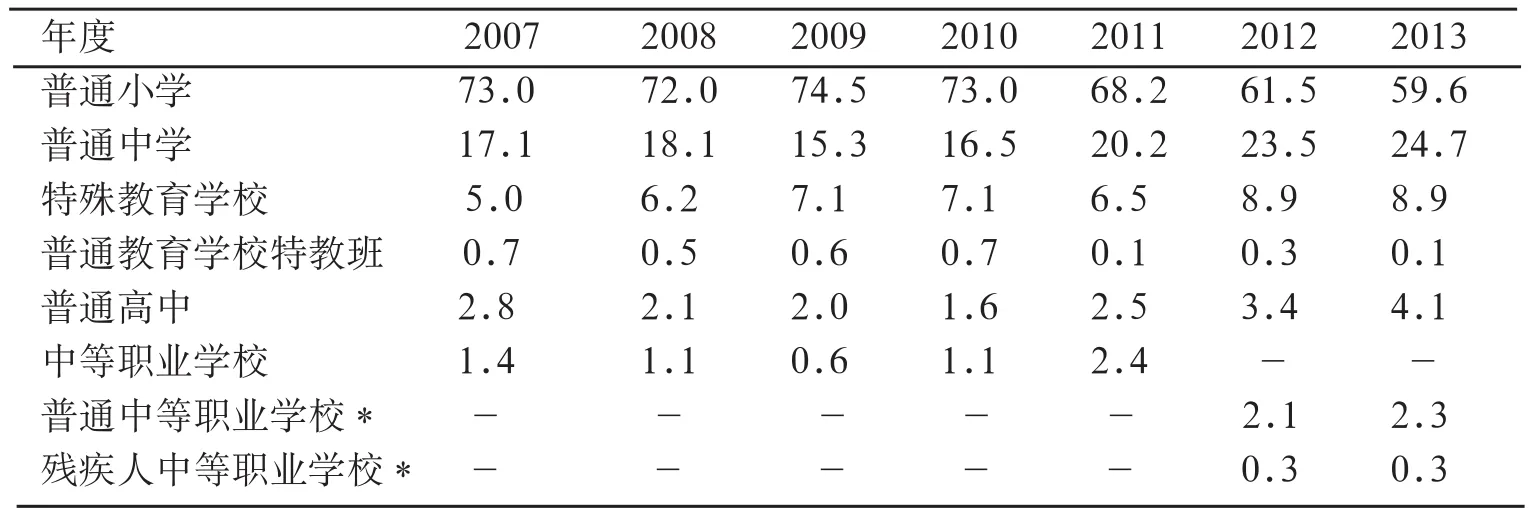

从6~17岁残疾儿童就读学校的类型看,2013年度与上年度相比,就读普通小学的比例有所下降,就读普通中学的比例有所上升(见表2)。从2011年数据来看,近年来我国就读普通中学残疾儿童比例明显上升,这从一个侧面反映了随着我国特殊教育法制建设的发展,残疾儿童受教育情况已获得一定程度的好转。

表1 6~14岁残疾儿童接受义务教育比例(单位:%)

表2 6~17岁全国残疾儿童就读学校类型构成(单位:%)

2 存在问题与反思

尽管自上世纪80年代中期以来,我国特殊教育立法步伐加快,初步建立起我国特殊教育立法体系和框架,推动了我国特殊教育事业实践的发展,同时也应该客观地看到,我国特殊教育立法还存在一些问题,应当引起充分的重视。

2.1 立法观念滞后

立法应当尊重社会的客观实际状况, 反映现实客观需要。同时立法应带有一定的前瞻性,对未来有所预见,以便更好地适应社会发展。我国现有特殊教育立法在观念上滞后于特殊教育的发展和现实需要。随着社会的进步和特殊教育的不断发展,特殊教育的对象范围不断扩大。特殊教育是对有特殊教育需要者实施的教育,教育对象除残疾人外,还应包括超常儿童、情绪障碍、学习障碍儿童等其他有特殊教育需要的儿童、青年,这已经得到世界绝大多数国家、地区和特殊教育界的普遍认同。如我国台湾地区1984年颁布的《特殊教育法》就将天才儿童及残障人士一起纳入特殊教育范畴。我国现行特殊教育立法严格地讲应称之为残疾人教育立法。在这样立法观念的指导下,我国特殊教育的实践也仅限于残疾人教育,特别是关于盲、聋、智障三类残疾人的教育,与国际特殊教育发展不符[8]。

2.2 缺乏可操作性

法律条款必须具有较高的概括性,同时也必须具有较强的可操作性,突出对实践的指导作用。我国现行特殊教育立法条款过于原则,实践中操作性不强。《中华人民共和国残疾人保障法》第三章“教育”第8条从“职责”“教育原则”“发展方针”“办学渠道”“教育方式”“成人教育”“师资”和“辅助手段”等方面对残疾人教育作了原则规定;《残疾人教育条例》对残疾人的学前教育、义务教育、职业教育、高等教育、成人教育作了规定,但这些规定仍然是纲领性、原则性的。这样的规定显然过于空泛,实践中难于操作,使残疾儿童的受教育权难以得到切实保障。

2.3 立法刚性不强

相对于其它社会规范如道德规范、宗教规范等而言,法律规范的重要特征之一就是其强制性,它要求“公民、社会组织和国家机关以法律为自己的行为准则,依照法律行使权利、权力,履行义务。”而我国现行特殊教育立法倡导性条款过多,立法刚性不强。如《中国人民共和国残疾人教育条例》第44条规定“县级以上各级人民政府可以根据需要,设立专项补助款, 用于发展残疾人教育。”第30条规定“设区的市以上地方各级人民政府根据需要可以举办残疾人高级中等以上特殊教育学校(班)。”据此规定,各级政府可以设立专项残疾人教育补助费,也可以不设立;可以举办残疾人高级中等以上教育,也可以不举办。这样的立法用语显然降低了立法权威性和强制性,不利于法律实施,更难以达到立法的预期目的[8]。

2.4 法律责任相对缺失

在立法中强化相关主体的法律责任,是保证法律法规顺利实施,实现立法目的重要手段。从我国特殊教育立法来看,关于法律责任的规定相对缺失,如我国《残疾人教育条例》关于法律责任的内容,主要是指学校和个人,对各级政府的责任则未作规定。而办好特殊教育最大责任主体应该是各级人民政府。

3 改进建议

3.1 加强立法研究

我国特殊教育的发展相对较慢,对特殊教育和特殊教育立法的研究与欧美发达国家尚存在着一定的差距,加强特殊教育的立法研究已经刻不容缓。特殊教育的立法研究首先要坚持国际视野与我国国情相结合,在充分理解世界特殊教育发展趋势的基础上,认真分析我国国情实际,形成中国特色的特殊教育立法理论;其次应注意立法人员与特殊教育专家相结合,在各级各类涉及特殊教育法律中,要有特殊教育专家的充分参与,以保证立法的专业性和技术性;三是要注重立法的稳定性与更新性相结合,在保持法律相对稳定的基础上,及时吸收最新的立法理论成果和实践经验,完善特殊教育法律法规体系,以反映特殊教育发展客观需求和社会发展实际水平。例如,英国曾先后27次修订《教育法》;日本先后36次修订《学校教育法》。法律的适时修订,扩大了教育权益和服务范围,保障了受教育者公平受教育权利[9]。

3.2 扩大特殊群体参与

特殊教育集中反映了特殊群体的特殊需求,其立法质量直接关系到残疾人权益的实现。在特殊教育立法的过程中,除了有关专家的参与外,残疾人群及亲属的参与也是必不可少的。发达国家的特殊教育立法经验表明,残疾人群及家属的参与反映了基层呼声,体现了立法民主,有力地推动了特殊教育立法的制定与完善。如美国的特殊教育立法充分尊重家长的意见,不断完善对残疾儿童家长参与权利的规定,充分保障残疾儿童家长的选择权、知情权、评估参与权、个别化教育参与权及监督权等,使得美国的特殊教育立法不断得到修正及完善。事实上,在特殊儿童的教育问题上,家长往往能站在中立的立场,发挥其独特的作用。在我国的立法过程中,在已有的《残疾人教育条例》等法律法规中,应进一步明确家长参与的权利和义务,保证法律的全面有效贯彻实施。

3.3 借鉴发达国家 (地区)立法经验

特殊教育立法的水平一定程度上反映了一个国家特殊教育发展的水平。从一些国家和地区教育立法实践看,特殊教育的立法主要通过以下途径:一是专门立法,如美国1975年《残疾儿童教育法》、我国台湾的《特殊教育法》等;二是在教育基本法中独立设章节,如1976年日本《学校教育法》第六章“特殊教育”;三是在教育基本法中设条款,如1944年英国《教育法》就设有若干特殊教育条款。纵观各发达国家在进行特殊教育立法时,除了注重程序具体,易于操作外,还会相应地后续出台一系列层次完整的法规、政令来保证特殊教育法律法规便于操作。

借鉴国外发达国家的立法经验,我国首先应当专门制定具有统领作用的《特殊教育法》,就特殊人群的界定、教育方式、课程设置、物质保障等方面内容制定明确规范。其次是进一步修改完善其他法律中涉及特殊教育的相关规定,应在适当时机修订我国的《宪法》《教育法》《义务教育法》等涉及特殊教育的内容,使之在立法理念、内容层次、语言表述上相互协调,和谐统一。同时进一步完善地方配套立法,大力推动地方立法,形成以《宪法》、《教育法》等上位法为指导,以《特殊教育法》为核心,以地方配套立法为补充的特殊教育法规体系。

[1]陈云凡. 我国特殊教育发展评估. 学海, 2007, (4).

[2]教育部教育年鉴编纂委员会(陈东原主编).第二次中国教育年鉴,北京:商务印书馆发行.1948,189-192.

[3]候晓燕, 张岩宇. 我国特殊教育立法演变的历程及启示.科技信息, 2007, (29).

[4]许巧仙. 我国特殊教育立法之研究. 南京师范大学.2004.

[5]钟玲.美国IDEA的演进与我国特殊教育立法问题研究.辽宁师范大学,2007.

[6]教育部.同在一片蓝天下绽放青春——我国特殊教育发展状况综述.http://www.edu.cn/zong_he_news_465/20130716/t20130716_988080.shtml.2014-8-5.

[7]2013年中国残疾人状况及小康进程监测报告.中国残疾人联合会网站. http://www.cdpf.org.cn/2007special/zkjc/content/2014-07/30/content_30458738.htm.2014-8-15.

[8]陈建军.试论我国特殊教育立法的现状及完善.绥化学院学报. 2011,(4).

[9]张娅茜.国外特殊教育立法的经验与启示.学校党建与思想教育, 2009.