国内“馆际互借”研究文献分析

艾 华,赵功群

(1.淮海工学院图书馆,江苏 连云港 222005;2.徐州工程学院图书馆,江苏 徐州 221008)

我国在20世纪50年代就开展了国际互借业务[1],而今以CALIS为中心辐射全国的一个庞大的馆际互借网络——CALIS馆际互借及文献传递系统已经建立,该系统包括高等院校、职业技术学院、公共图书馆及军事院校在内总共1 046名[2]成员馆。馆际互借已经成为当代中国大学图书馆基本的信息服务内容,国内有关馆际互借的研究的现状如何?本文利用中国知网的有关数据,对国内“馆际互借”研究文献进行统计和分析。

1 “馆际互借”文献统计

1.1 发文统计

以中国知网的《中国期刊全文数据库》作为检索数据库,检索时间为2014年3月20日,以关键词“馆际互借”进行精确检索,得到3 236篇“馆际互借”文献。最早的记录为1956年发表在《科学通报》第10期上由张景泉撰写的题名为《建议成立管理科学图书期刊馆际互借的专门机构》的论文。从1994年(该年度发文为64篇)开始,“馆际互借”相关文献的发文量开始增加,虽然每年的文献数量有所波动,但文献量总体呈增长的态势,2009年相关文献的发文量达到223篇,其后发文量开始减少,并呈现下降的趋势。统计结果显示发文量高峰期为2000—2013年,这个时间段发文量为2 411篇,占总发文量的74.5%。

1.2 关键词统计和发文期刊统计

通过对文献进行统计,发现在这些文献中较多出现的关键词主要包括以下几个方面:(1)馆际互借;(2)文献传递(包括“文献传递”和“文献提供”);(3)共享(包括资源共享、信息资源共享、文献资源共享、共建共享、信息资源共建共享及共享模式等);(4)图书馆(包括“图书馆”“高校图书馆”“大学图书馆”和“数字图书馆”等);(5)网络(包括“网络”“网络化”“网络环境”和“internet”等);(6)其他相关业务(“通用借书证”“借书证”“通借通还”“读者决策采购”和“联合编目”等);(7)资源(包括“信息资源”“文献资源”和“文献信息资源”等);(8)资源建设(包括“信息资源建设”“文献资源建设”和“藏书建设”等);(9)联盟(包括“图书馆联盟”“CALIS”“CASHL”“OCLC”“区域性图书馆联盟”及“图书馆合作”等);(10)版权(包括“版权”“知识产权”“著作权”“知识产权保护”“合理使用”等)。在已检索出的“馆际互借”文章中,分别按以上类别中所列关键词进行检索,得到的相关文献统计见表1。

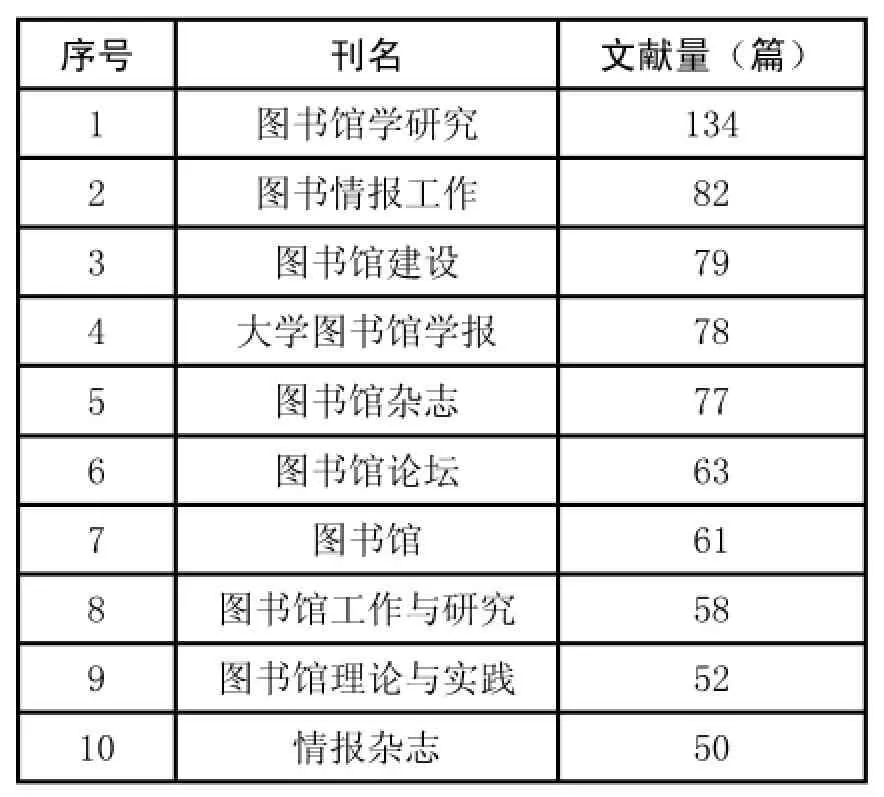

在所统计的文献中,被《中文核心期刊要目总览》收录的文献量为1 018篇,占总文献量的31.5%。19种图书情报类核心期刊均刊登过有关馆际互借的文章。其中,发文最多的为《图书馆学研究》,截至统计日期,共刊登134篇相关文献;排名第二的为《图书情报工作》,总共刊登了82篇;第三为《图书馆建设》,总共为79篇,表2为刊文量前10名的核心期刊统计。

表1 关键词所涉文献统计

表2 核心期刊刊文统计(前10名)

1.3 发文机构统计

“馆际互借”的相关文献涉及的发文机构众多,但武汉大学、北京大学、中国科学院、中国国家图书馆、浙江大学及上海图书馆等单位发文量较多,其中武汉大学发文58篇,中国科学院发文48篇,北京大学发文47篇,中国国家图书馆发文为29篇,浙江大学发文25篇,上海图书馆发文22篇。

1.4 发文基金统计

“馆际互借”文献涉及的基金有25个,资助文献量最多的基金是国家社会科学基金,总共有30篇“馆际互借”的文献为该基金资助;由家自然科学基金资助的文献有6篇;其他的基金则多为各省的社会科学或自然科学以及教育厅(教委)科研基金(如湖南省社会科学基金、江西省自然科学基金、福建省等教委科研基金)等。

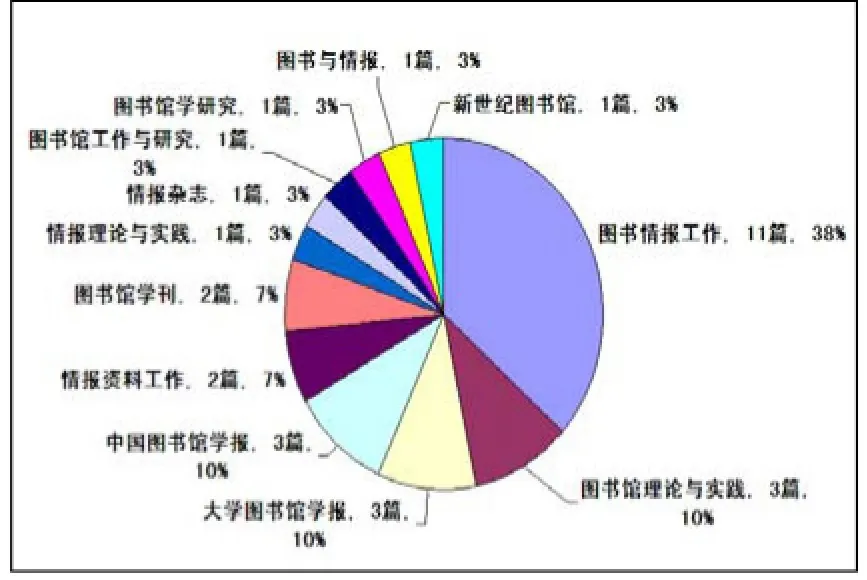

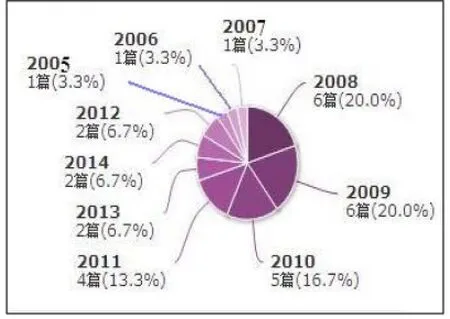

国家社会科学基金资助的30篇文献主要发表在 《图书情报工作》《中国图书馆学报》《大学图书馆学报》及12种期刊上(见图1),国家社会科学基金资助的文献发表的时间分布见图2。

图1 国家社会科学基金文献来源分布

图2 国家社会科学基金文献时间分布

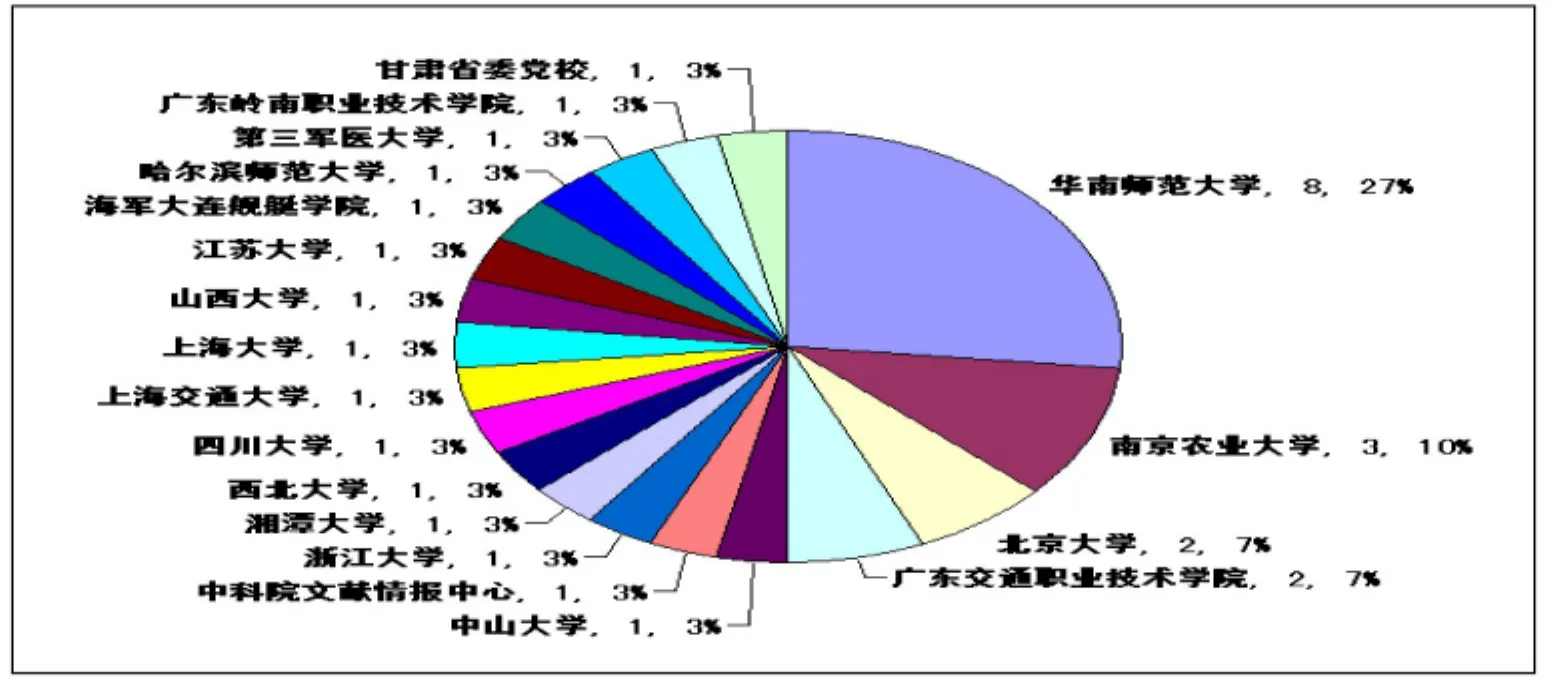

国家社会科学基金资助的论文涉及的机构(第一作者)包括华南师范大学、南京农业大学、北京大学、西北大学、浙江大学、中科院文献情报中心、湘潭大学、江苏大学、第三军医大学、哈尔滨师范大学、四川大学、中山大学等。其中华南师范大学为8篇,占27%;南京农业大学为3篇,占10%;北京大学和广东交通职业技术学院为2篇,占7%(见图3)。

图3 国家社会科学基金文献机构分布

1.5 高被引文献

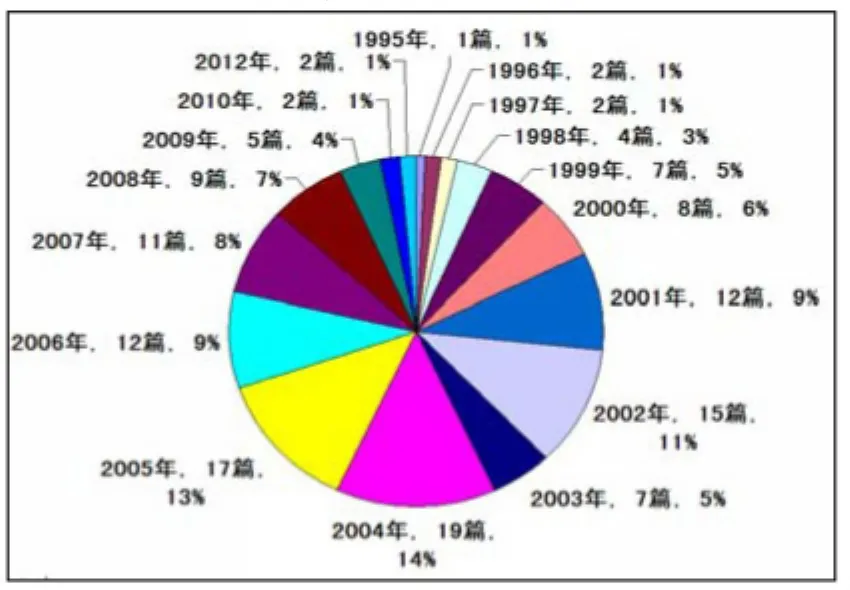

在检索出的文献中,被引超过20次以上的高被引文献(本文中简称“高被引文献”)为135篇。在这135篇文献中,来源为《大学图书馆学报》的是25篇,占18.5%,来源为《图书情报工作》的是18篇,占13.3%。高被引文献超过3篇(含)的来源期刊为14种(见图4),这些期刊收录的高被引文献达到112篇。高被引文献发表时间为1995~2012年,高被引文献按发表时间分布见图5。

图4 高被引文献超过3篇(含)的来源期刊统计

图5 高被引文献时间分布

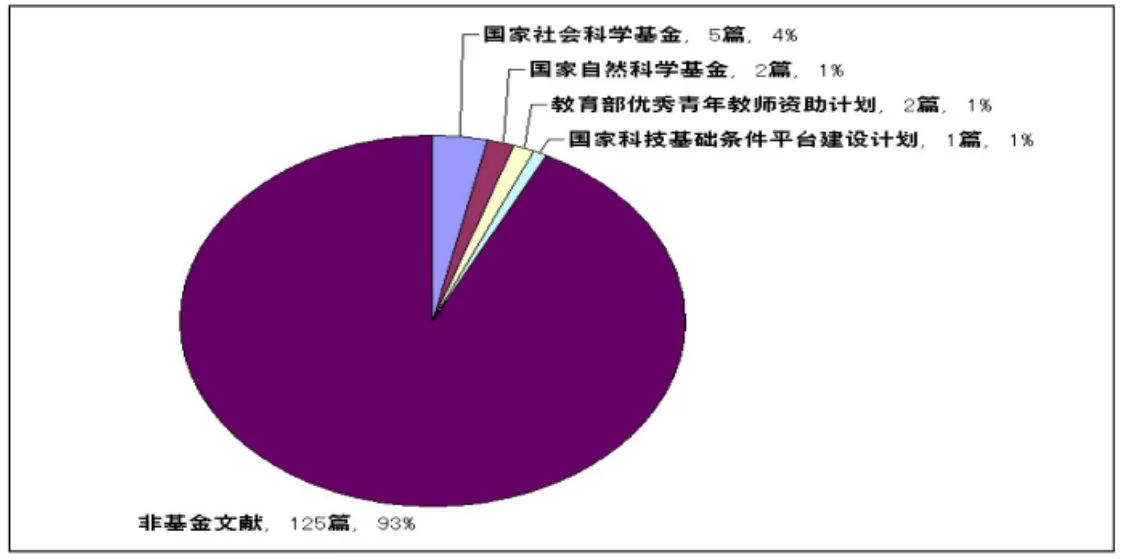

高被引文献涉及的机构包括武汉大学、北京大学、浙江大学、湘潭大学及中科院文献情报中心等。其中:武汉大学的文献为15篇,占11.1%;北京大学的文献为7篇,占5.2%;浙江大学的文献为5篇,占3.7%。高被引文献涉及的基金主要为国家社会科学基金、国家自然科学基金等,而非基金文献有125篇,占所有高被引文献的93%(见图6)。高被引文献中被引用次数居于前10名的文献均为期刊论文,其中8篇文献来自《中国图书馆学报》、1篇来自《大学图书馆学报》、1篇来自《图书馆》(见表3)。

图6 高被引文献涉及的基金

表3 被引前10名的文献

2 “馆际互借”文献分析

2.1 馆际互借文献研究趋势

根据对《外文期刊网》的数据统计(检索时间为2014年3月20日,在篇名中查找包含“Interlibrary Loan”的文献),国外关于“馆际互借”的文献量为35 411篇。国外从1995年开始关注馆际互借研究,发文量逐步增加,在2005年达到高峰值(3 272篇),之后发文量逐渐回落。1997—2010年为“馆际互借”发文量较高的时间段,总文献量为26 700,占全部文献的75.4%。通过国内与国外“馆际互借”发文的统计,说明国内有关“馆际互借”的研究落后于国外四年左右,“馆际互借”文献研究的国内外热度相仿,同时也表明有关“馆际互借”的研究目前已开始降温。

2.2 关键词

第一,在上述统计文献中,“馆际互借”与“文献传递”出现在每篇文献中,有学者认为“馆际互借”和“文献传递”作为图书馆对外提供文献的不同方式,两者可以优势互补,但不能相互取代[3]。在实际工作中,“馆际互借”传递的是文献,虽然“文献传递”的方式多种多样,但二者实现的都是资源的共享。因此,在实际工作及研究中“馆际互借”与“文献传递”二者是并列开展的。第二,“图书馆”这个关键词也出现在一半多的文献中,这是因为“馆际互借”工作都是依托图书馆实现的。第三,另外一个出现较多的关键词是“资源共享”,这说明“资源共享”与“馆际互借”紧密相连,而“馆际互借”正是实现资源共享的一个有效的手段。如维基百科在叙述“馆际互借”时用“或(or)”及“和(and)”来并列表述“馆际互借”和“资源共享”[4]。又如澳大利亚的馆际资源共享目录(Interlibrary Resource Sharing Directory,ILRS),是澳大利亚馆际互借及文献传递服务和国家联合目录的联合目录[5]。第四,在“馆际互借”研究文献中关于“资源”及“资源建设”的研究也有多篇论文涉及,首先没有资源也无从谈起馆际互借,其次馆际互借是大学图书馆文献资源建设的重要组成部分[6],其发挥着积极的作用。第五,在有关“馆际互借”的文献也经常出现“图书馆联盟”及CALIS、CASHL、OCLC及图书馆合作等的关键词,而这正是因为各种图书馆联盟的存在才促使馆际互借得以发展壮大。第六,在“馆际互借”研究文献中,网络、通借通还等业务及版权问题也在部分文献中被论及,但数量有限,这些问题特别是版权问题在当代社会是一个需要重视的问题。第七,关于“馆际互借”的个性化服务、物流及其管理及宣传等方面的研究较少。

2.3 发文期刊

在统计的文献中,68.5%的文献发表在一般刊物上,31.5%文献发表在图书情报类核心期刊上。发文较多的核心刊物包括《图书馆学研究》《图书情报工作》《图书馆建设》《大学图书馆学报》等刊物,发表“馆际互借”的一般刊物则包括《现代情报》《图书馆学刊》《高校图书馆工作》《新世纪图书馆》等期刊和其他综合类的期刊,说明图书馆类的期刊对“馆际互借”这个主题都很关注。

2.4 发文机构

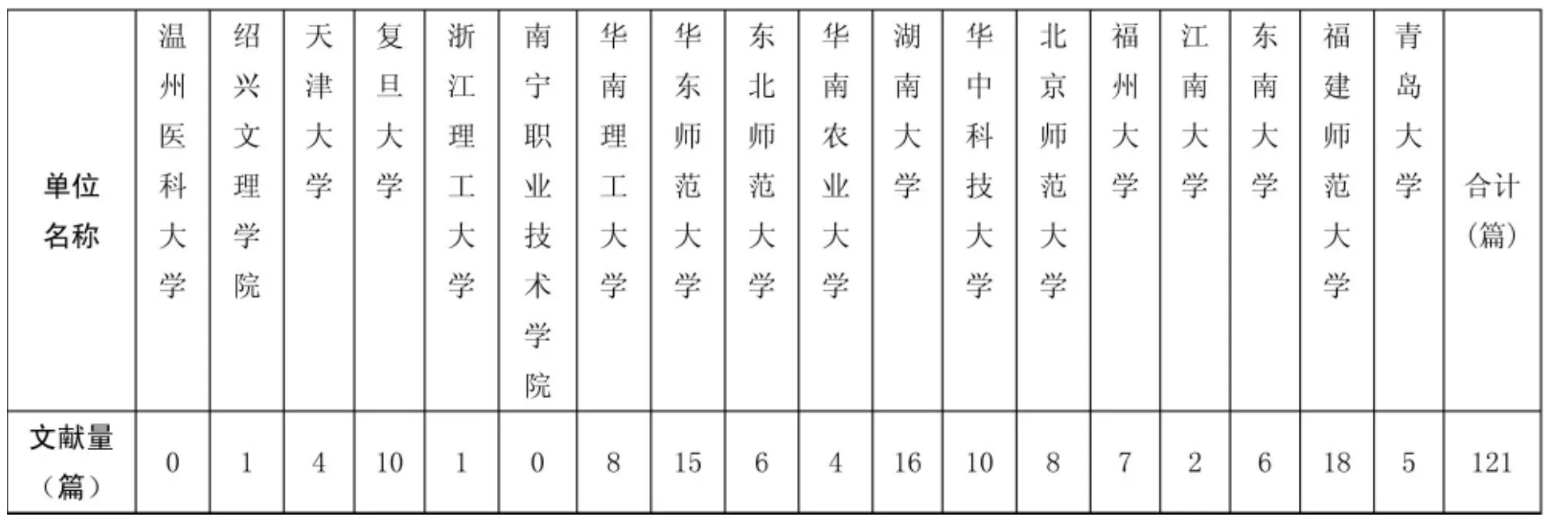

统计发现武汉大学、北京大学、中国科学院、中国国家图书馆、浙江大学、上海图书馆等机构发文量较多,这说明这些机构对“馆际互借”的研究更为关注。《CALIS三期馆际互借与文献传递服务示范馆获奖名单》显示:温州医科大学、绍兴文理学院、天津大学等校图书馆获一等奖;复旦大学、浙江理工大学、南宁职业技术学院、华南理工大学、华东师范大学、东北师范大学等校图书馆获二等奖;华南农业大学、湖南大学、华中科技大学、北京师范大学、福州大学、江南大学、东南大学、福建师范大学、青岛大学等校图书馆获三等奖[7],这些学校的馆际互借及文献传递工作做得很好。通过中国知网对这些学校图书馆开展“馆际互借”研究进行的调查则表明,各学校的研究体现出参差不齐的现状(见表4)。如华东师范大学、福建师范大学、复旦大学及华中科技大学颇有研究,而有些学校却鲜有研究。

表4 馆际互借与文献传递服务示范馆获奖馆发文统计

2.5 发文基金

从发文基金上看,首先,有关“馆际互借”的研究获得国内政府及学术界多层次的关注,特别是得到国家社会科学基金的重视,说明国内的“馆际互借”研究得到了相关部门的大力支持,从而使得研究有了良性发展的“土壤”。其次,获得基金资助的单位层次不同(有“985“高校也有职业技术院校),这说明“馆际互借”的研究人群广泛,有良好的研究与实践的基础。好的研究基础加上良性发展的“土壤”,将会使我国的“馆际互借”研究得到快速发展。

2.6 高被引文献

首先,从“馆际互借”高被引文献中可以看出,国内图书情报类核心刊物《中国图书馆学报》《大学图书馆学报》《图书情报工作》等是被频繁引用的刊物,这说明这些刊物刊登了国内较高水平的“馆际互借”研究论文。其次,高被引的文献来自武汉大学、北京大学、浙江大学、湘潭大学及中科院文献情报中心等单位,这说明这些大学及科研院所对“馆际互借”的研究比较深入。再次,高被引的文献绝大多数为非基金文献,占所有高被引文献的93%,这说明大部分有关“馆际互借”的研究是研究人员自行开展的,并取得了较好的研究成果。

2.7 结论

在Interlibrary Loan Practices Handbook中Cherié L.Weible和Karen L.Janke通过馆际互借的发展及演变、“借入”与“借出”工作流程、版权与馆际互借、馆际互借管理及技术等方面对馆际互借进行了探讨,并对馆际互借的未来提出了设想[8]。但由于国内的软硬件环境的现状,国内的“馆际互借”工作仍然与国外有一定的差距,在知识产权、个性化研究、物流及其管理及宣传等方面涉及不多。在“馆际互借”的研究中虽然有各级政府基金的资助,但就目前为止支持的力度是有限的,更多的研究是研究人员自发开展的。同时馆际互借中涉及资源的采购、具体工作中产生的服务及成本等支出问题,这些都需要政府对文献资源共享加以重视。吸引政府资金的投入,为“服务馆”开展馆际互借服务提供专项资金辅助,根据馆际互借服务贡献值建立合理有效的利益分配制度,做到既能弥补资源共享不平衡性,又能调动各个成员馆的积极性[9]。

3 “馆际互借”研究未来的发展

3.1 知识产权问题

目前,馆际互借中的知识产权问题给图书馆带来了各种压力。如国际科技医药出版商联盟 (STM)2011年发布了《STM文献传递声明》,给出了文献传递工作的五条指导原则,从版权豁免、跨境文献传递、出版商提供单篇文献订购、尽职调查和传递给终端读者的方式等方面对图书馆非返还型馆际互借(文献传递)服务进行了限制[10]。如何将馆际互借理论与实践相结合,在维护知识产权的基础上从实践中挖掘适应中国文献资源环境的馆际互借,是需要深入探讨的问题。

3.2 开放存取体系

从2014年1月1日起,由24个国家和地区的100多个高能物理资助机构和研究机构参加的高能物理开放出版计划SCOAP3(Sponsoring Consortium for Open Access Publishing in Particle Physics)已正式实施[11],我国已经正式加入该计划;2014年5月国家自然科学基金委员会发布了关于受资助项目科研论文实行开放获取的政策声明[12]。这些计划或措施极大地推进了文献开放存取的发展,但面对海量的文献仓储,参与开放存取的文献仍然有限,而机构知识库的建立,也仅能解决本机构人员的学术成果的保存和提供问题。因此,建立并完善学位论文、公开发表论文开放存取体系非常重要,在此基础上,考虑建立一个完善的开放存取体系是“馆际互借”未来发展的必经之路。

[1]冯京桉.刍议信息环境下国内外国际互借服务发展[J].新世纪图书馆,2011(3):30-32,14.

[2]馆际互借事务信息管理系统[EB/OL].[2013-03-25].http://uas.js.calis.edu.cn:8090.

[3]陈力.论数字图书馆的多元化资源建设[J].中国图书馆学报,2004(5):9-13.

[4]Interlibrary loan[EB/OL].[2014-03-25].http://en.wikipedia.org/wiki/Interlibrary_loan.

[5]ILRS[EB/OL].[2013-03-25].http://www.nla.gov.au/ilrs/.

[6]赵凡,宗萍.美国大学图书馆信息服务的进展及启示[J].图书馆建设,2013(1):49-52.

[7]CALIS三期评优汇编手册 [EB/OL].[2014-03-24].http://162.105.139.36:8104/newspublisher/ckeditor/uploader/upload/fileupload/CALIS三期评优汇编手册1388470987837.pdf.

[8]WEIBLE C L,JANKE K L.Interlibrary Loan Practices Handbook[M].Chicago:American Library Association,2011:131.

[9]鲁玥,梁智年.关于馆际互借服务可持续发展的分析与建议[J].图书馆工作与研究,2013(1):96-99.

[10]孙维莲,曾丽军.《STM文献传递声明》及其对图书馆馆际互借服务的影响[J].中国图书馆学报,2014(1):118-122.

[11]SCOAP3 to start on 1 January 2014[EB/OL].[2014-10-14].http://scoap3.org/news/news102.html/.

[12]国家自然科学基金委员会关于受资助项目科研论文实行开放获取的政策声明[EB/OL].[2014-09-14].http://www.nsfc.gov.cn/publish/portal0/tab38/info44471.htm?utm_campaign=13_10_14_OpenRepository_Membership_China_ONEOFF&utm_content=23221679087&utm_medium=BMCemail&utm_source=Emailvision.