中国第一块旧石器背后的故事

● 禄永峰

1920年6月4日,桑志华在甘肃省庆阳市华池县上里塬幸家沟发现了一块完整的石核,这就是中国出土最早的第一块旧石器,距今约1.8万年。两个月后,桑志华在华池县王嘴子乡银坪村赵家岔自然村的赵家岔开辟第二个挖掘场,发现两枚石英岩石片,这是两件人工打制的刮削器,后经测定距今10万年。这些发现,彻底打破了国外考古学家认为中国北方黄土层没有旧石器时代文化遗迹的臆语。

桑志华在其《十年行程录》记载,中国第一块旧石器和两枚石英岩石片收藏在他所创建的天津北疆博物院。抗日战争期间,因日军侵占天津,颇具科学研究价值的中国第一块旧石器连同部分化石标本被迫转移至安全地方。后来,第一块旧石器竟“失踪”多年。

这块来源于旧石器时代、看似跟普通石头没啥差异的珍贵旧石器,让你难以想象,它从深藏大地万年到考古发掘出土,从“失踪”数十年到重新展现于世人,期间经历了多少神奇秘事。

桑志华其人其事

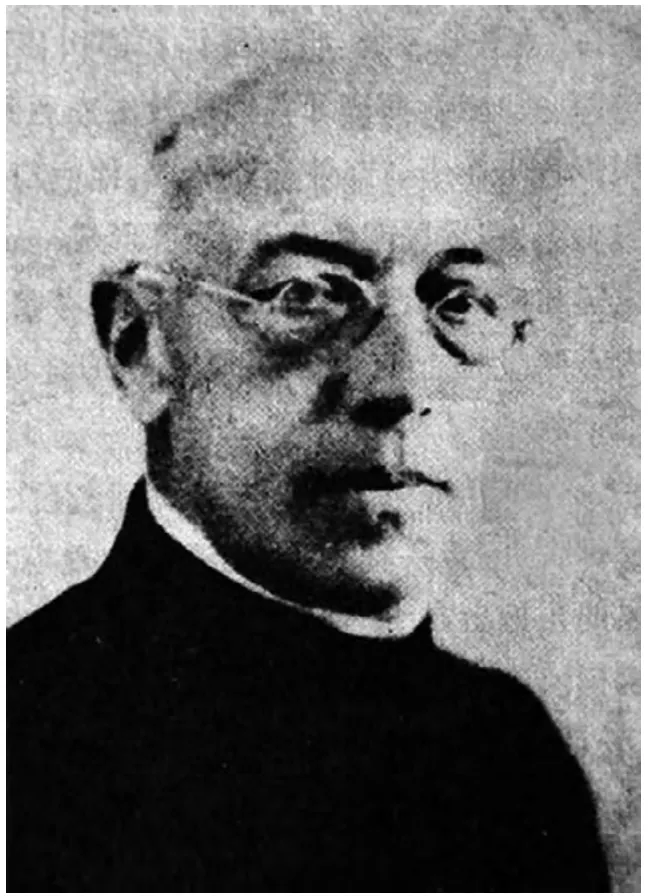

桑志华(EmileLicent,1876-1952),法国著名地质学家、古生物学家、考古学家。

1914年,桑志华以法国天主教耶稣会神甫的身份来到中国,从事田野考察和考古调查工作,前后25年,足迹遍及中国北方各省,行程5万多公里。

1919年至1920年,桑志华分两次对甘肃华池县进行了考察和发掘。第二次,他不仅发现了中国出土最早的3件旧石器,揭开了中国古人类研究的序幕,而且在华池县采集到的三趾马等动物群化石,也是中国古脊椎动物研究史中第一次用现代地层古生物学方法进行的大规模发掘。

当时,桑志华的一个个重大发现,可谓呈阶梯式递进。1923年夏天,他和法国著名古生物学家德日进从天津出发,联袂北上,发现和发掘了水洞沟遗址,使之成为中国最早发现、发掘和进行系统研究的旧石器时代晚期文化遗址,他们对中国的史前考古作出了重大贡献。

桑志华是中国古生物、古人类研究的开拓者。他在中国采集地质、古生物标本几十万件,并创建了北疆博物院,成为天津自然博物馆前身。桑志华主要著有《中国的旧石器时代》 《华北(黄河及北直隶湾其它支流流域) 十年查探记》 《桑干河草原旅行记》,作为主要作者与他人合著了《华北及蒙古人种学上的探险记》 《北疆博物馆的鸟类及北疆博物馆收藏的树木标本》 《十年行程录》。这些考察和研究成果,详细记载了他在甘肃华池县发掘3件旧石器及大量古生物化石的经过,扩大了其国内外影响力。

哈佛大学考古学家张光直说:“中国化石人类与旧石器时代文化研究,可以说是自1920年法国桑志华神父在甘肃庆阳赵家岔黄土底砾层中发现旧石器肇始的。”

正如原中国科学院古脊椎动物与古人类研究所研究员卫奇所说,“1920年6月4日在辛家沟(应为幸家沟)黄土层中发现的1件石核,8月10日在赵家岔发现的2件石片,使桑志华首先叩开了中国旧石器时代考古的大门”。

然而,在国内,曾经很长一段时间,桑志华的成功发掘并没有完全得到社会各界的共同认可。在《中国名胜词典》 《庆阳地区志》《庆阳地区文物概况》等一些历史记载书籍中,则用“偷偷运走”“据为己有”“盗掘”“窃取”等评价性词语记载了这一史实。当然,这些说法有其深刻的历史原因:桑志华的考察研究活动是在半殖民地半封建社会的旧中国进行的,他的考古发掘因此或多或少的存在着殖民主义的烙印,但他对中国古生物、古人类研究的贡献功不可没。

桑志华 (郭含殿提供)

2004年,在天津自然博物馆成立90周年之际,为纪念博物馆创始人桑志华,天津电视台实地拍摄了专题片《追寻湮灭的足迹》,回放桑志华当年艰辛的考古历程,给予了桑志华客观公正的评价。桑志华也以一位历史传奇人物进入更多中国人的视野。

举世瞩目的考古发现

1919年6月,桑志华来到甘肃东部,开始对甘肃庆阳考察。

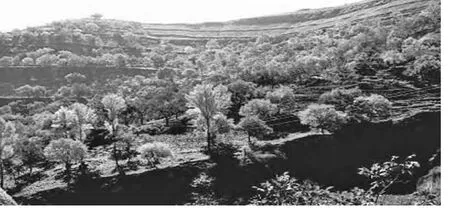

如今的甘肃庆阳市有着典型的黄土高原地貌,覆满沧桑与记忆,是中国黄土高原的中心地带。在距今一千万年左右,这里曾经是林草茂盛的草原,是长颈鹿、大象、犀牛等各种野生动物的乐园。经过数百万年的地质演变,活跃在这块草原上的众多野生动物被深埋地下,变成了“化石”。中国小学教材中课文《黄河象》所介绍的黄河象化石,正是出土于甘肃庆阳市境内。如同在国内外十分有名的黄河象化石一样,旧石器等许多历史遗迹,仍然深藏于这块黄土之下,有待科学发掘。

近代以来,当地农民常常在沟壑纵横的黄土层中发现各类古生物化石。因为化石具有消炎、止疼、镇静等药效,老百姓便将这些化石称之为“龙骨”,并将它们卖给中药铺。

桑志华来到庆阳后,住在今庆城县北15公里的三十里铺教堂。三十里铺,原称广福镇,1913年改称三十里铺,只有十几户人家。三十里铺教堂在甘肃华池县上里塬乡柳树河设立了分教口,建教堂一处,至今完好。当时,比利时、法国、奥地利、西班牙等国传教士先后到教堂传教。外国传教士在华享有外交豁免权,并建有多处教会组织,在当地具有一定势力。桑志华的考古发掘活动,就是在当地教堂的支持下展开。

依照当地教堂传教士提供庆阳黄土里出产“龙骨”的线索,桑志华首次正式开始了对甘肃庆阳华池境内的考察和发掘。1919年6月6日至10日,桑志华主要考察了赵家岔和幸家沟。这第一次考察,他虽然没有什么重大发现,但却准确掌握了当地地质地层和古生物化石蕴藏地点。

时隔一年之后,桑志华再一次“有备而来”,这已经是他离开故土,开启中国之旅的第6个年头。这一次,黄土地给了他一个震惊世界的发现。

旧石器发掘现场

1920年5月30日,桑志华住宿在三十里铺教堂的时候,当地的传教士给他送来2枚牙齿化石,采集地点正是他一年前考察过的幸家沟。随后两天,他便沿着一年前走过的那条山道,与30多名雇来的脚夫和民工,扛着帐篷和挖掘工具,直奔幸家沟,在原来采集标本的山崖对面的台地上搭起帐篷。清理好现场后,他们便开始挖掘。

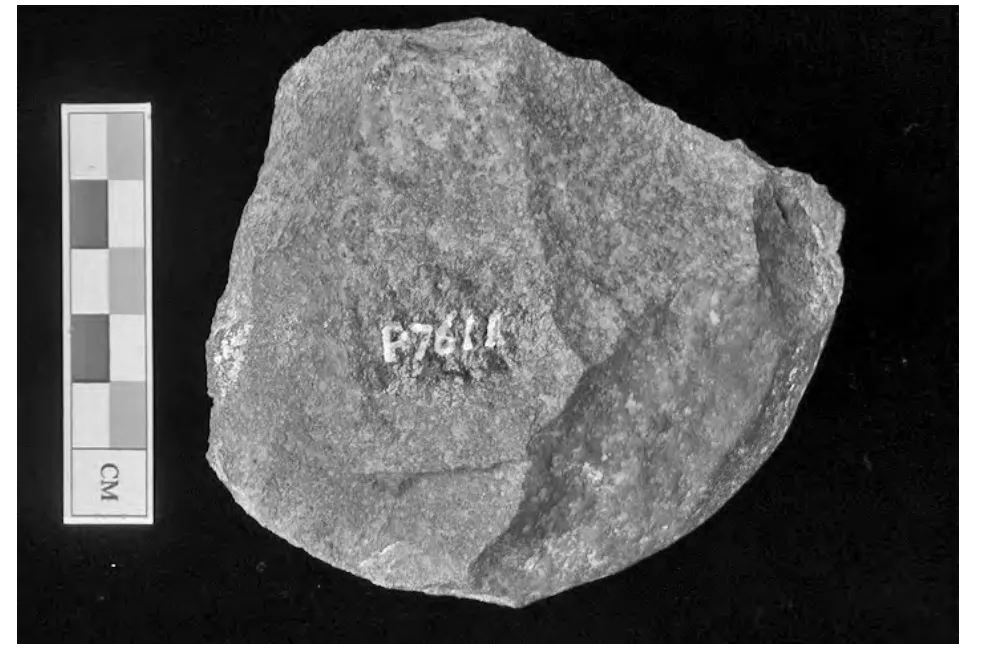

6月4日,他们继续挖掘。当天,挖掘到了8.6米的深度,主要工作是清理大量的积土。到5.3米时,黄土致密均一,5.3米以下变得含砂质,发绿、硬。正是在这种黄土层里,距顶7.3米,桑志华发现了一块石英岩石块,似一块金字塔式的尖状石,高4.5厘米。

桑志华发现的这块石英岩石块,不是一块普通的石头,而是一块非常珍贵的石英岩石核。该石核有明显人工打砸的痕迹,形如锥状手斧。这居然是一件史前时期人类留下的文化遗物!桑志华亲自除去石块表面的泥土,小心翼翼地用麻纸包装起来,写上时间和地点,装入木箱内。

桑志华发现的这块石核成为中国出土最早的第一件旧石器,它是古人类所使用过的打砸器,距今约1.8万年。这一天,是1920年6月4日。

其实,在黄土层里发掘化石是一项非常艰难的工作。利刃等工具只能远距离使用,接近时要用木工凿去凿;整理出土的化石更得小心翼翼,得用石膏、木胶、麻纸一件件包裹。最后,所有化石严格经过包装、编号、登记后,才能装箱待运。

两个月后,桑志华在与幸家沟相距18公里的赵家岔开辟第二个挖掘场,发现了两枚石英岩石片,这是两件人工打制的刮削器,后测定为距今10万年。

在甘肃华池县长达86天的考古发掘,桑志华还发现了以中国麒麟鹿、三趾马和鬣狗为主的属晚第三纪三趾马动物群。这一重大发现再次震惊世界。

自桑志华发现第一件旧石器至今,我国已发现旧石器时代遗址200多处、新石器时代遗址7000多处,这些遗址大部分集中在黄土高原,而位于其中央腹地的甘肃陇东高原尤其分布众多。

黄土高原是中华文明最重要的诞生地。在亚洲大陆的东部,很多地方似乎比这片黄土更适合人类生活,我们的祖先为什么会选择这里作为最早的家园?

黄土高原上的每一块土地,看似贫瘠和单调的黄土,其实隐藏着中华古代文明所有的基因和密码。

出土地点之争

一直以来,中国第一件旧石器的具体出土地点有赵家岔、幸家沟两种说法。

从20世纪20年代初至60年代末,各种资料将出土地称之为“甘肃庆阳遗址”。与桑志华《十年行程录》记载“三件旧石器是在两个不同地点、不同时间发掘”略有不符。

上世纪70年代初,中国科学院考古学家贾兰坡实地考察后,将3件旧石器出土地点确认在甘肃庆阳市华池县王嘴子乡银坪村郭嘴子组的赵家岔洞洞沟。这一结论,后被学术界广泛应用。

1979年至 1990年间,有两人对旧石器的出土地点与实际不符提出疑议:一个是天津自然博物馆的黄为龙,另一个是甘肃博物馆的张行。但他俩的不同观点,当时均未引起学术界关注。

谁将会为此拂去历史的尘埃,一切似乎悄无声息。

为澄清这段遥远的历史真相,甘肃华池县本土文物研究者郭含殿历时10多年,试图揭开谜底。

2003年,郭含殿沿着桑志华考察发掘路线进行了一次实地调查。调查证明,贾兰坡将华池县王嘴子乡银坪村郭嘴子组的赵家岔洞洞沟定为旧石器遗址是正确的,但该地并非中国第一块旧石器的出土地。之后,郭含殿在华池县上里塬乡幸家沟马家拐沟看到,这里的地形与桑志华《十年行程录》绘制的平面图十分相似,当年宏大的发掘遗址仍然清晰可见。陡峭的山崖上有几处发掘的小洞,崖基有3米多高的发掘痕迹。崖下台地上,大面积发掘现场虽已被积土埋没,但坑穴可辨。这个地点南距今庆阳市庆城县城里程与桑志华所记载相同,这里就是第一块旧石器出土遗址,地处华池县上里塬乡幸家沟马家拐沟。

郭含殿认为,中国第一块旧石器遗址应称为甘肃华池县上里塬乡幸家沟马家拐沟遗址,另外两件旧石器出土遗址为华池县王咀子乡银坪村郭嘴子组的赵家岔洞洞沟,两处遗址相距18公里。

但是,像贾兰坡曾经提出的观点一样,郭含殿的“遗址说”同样面临当地一些专家学者的质疑。

2008年 7月 15日至2009年11月8日,甘肃陇东学院教授张多勇几次步行来到郭含殿所提出的马家拐沟遗址,发现这里红土地层中也有化石出露,红土剖面不见化石出露,这里距柳树河教堂较近,约6公里路程,与《十年行程录》记载的居住在距柳树河12公里的陈家距离不符。同时,考虑到马家拐沟的化石出露不好,设想桑志华到了幸家沟却对化石密集的幸家沟不进行发掘,而到化石出露不多的马家拐沟去发掘,这于理不符,最重要的是他的日记丝毫没有提到马家拐沟。张多勇最后分析认为,甘肃华池县五蛟乡吴家原行政村幸家沟自然村的幸家沟是中国第一件旧石器的出土地。

由此可见,唯有权威部门科学认证,才是化解中国第一件旧石器出土地点论述之争的最终出路。有待认证确认的还有关于旧石器的文化归属年代。

第一块旧石器离奇 “失踪”

1920年8月24日,桑志华结束了在甘肃华池县的第二次考察发掘。此次发掘,丰硕成果远远在他们料想之外。

中国第一块旧石器

据郭含殿讲述,桑志华在甘肃华池县发掘的化石和搜集的动植物、岩矿、古生物、古人类遗物标本约有400多立方米。当时的“重量级”的运输工具只有骆驼。桑志华雇用了83头骆驼,组成长长的驼队,运回天津,存放在他于1914年在献县教会支持下创办的博物院筹备处,地点在天津天主教崇德堂(原营门道)的房间里。

1921年底,在法国人天主教会献县教区及天津法租界行政当局的支持下,桑志华开始筹建博物院。1922年,在天津英租界马场道建成主楼3层,正式命名为北疆博物院(亦称黄河、白河博物院)。

甘肃华池发掘的第一块旧石器和两枚石英岩石片,开始在该博物院展出。

然而,1937年7月28日,日本侵略军占领天津,颇具科学研究价值的第一块旧石器和两枚石英岩石片,连同部分旧石器及“河套人”等化石标本,安全保存受到威胁。北疆博物院决定在北京东交民巷成立古生物地质研究所,将大部分人员和部分标本转移北京。

中国第一块旧石器出土地——甘肃华池县地貌

一时间,镇宝重地——北疆博物院人去院空……

1938年,桑志华回国,罗学宾接任北疆博物院院长。1937年7月至1945年8月,天津被日本侵略军占领。1940年,由罗学宾和裴文中(时任中国地质调查所新生代研究室研究员)亲自将化石标本转移北京。这些标本均贴有北疆博物院的保管编号和标签。

抗日战争胜利后,1952年国家政务院通知京、津两地分别接收法国人在华财产。天津接收北疆博物院,改称天津自然博物馆;中国科学院接收北京古生物地质研究所,后将接收的化石标本移交中国古脊椎动物与古人类研究所收藏。

1956年,中国古脊椎动物与古人类研究所研究员张森水证实,他自古脊所成立始就一直在那里工作,曾多次参与藏品整理工作,从未见过中国第一块旧石器。

天津自然博物馆黄为龙说,1979年,他曾到中国古脊椎动物研究所查询资料时目睹过那件旧石器,但当时未问及来历。之后,中国第一块旧石器就下落不明了。

看来,要目睹中国第一块旧石器,还需要一定时间和精力去继续寻找。

寻找,寻找,重获历史的注脚

一场侵略战争,搅乱了太多格局。一块万年沉睡于大地深处留有文明痕迹的石头,同样未免罹难。

中国第一块旧石器存放地,理应是人们关注的问题,但大多的研究文章,只提研究价值和出土意义,不谈及存放地。最早记载具体存放地的是《华池县志》 (1984年版)。该志“第一编地理志”称:“存天津市博物馆”,而“第五编文化志”却称“存中国历史博物馆”,似前后矛盾。

90年已逝,对甘肃华池发现的古人类研究史上这一重大史实,除了一些史学家少量的研究文字外,媒体鲜有关注、社会几近淡忘。更为遗憾的是,人们对3件旧石器的出土时间、地点、文化年代归属划分和原文物今存地点,出现了一些不符实际的说法和谬传。

为此,近年来,华池县先后组织文物工作人员到北京、天津等地走访有关专家学者,查阅史料,并多次到县内遗址调查研究……这一切,就是为了寻找真相,还原历史。郭含殿,就是多次前往北京、天津及出土地考察的人员之一。

经查证,1920年8月10日在赵家岔洞洞沟发掘的两枚石英岩石片,一直保存在天津自然博物馆,馆藏编号分别是:THA00011和THA00012。但1920年6月4日出土的中国第一块旧石器,直至2007年,才被中科院古脊椎动物与古人类研究所在一所库房的角落发现。

听到消息,郭含殿再次到北京,拍摄了这件国宝的照片。至此,寻找,寻找……终于,在一个被人们遗忘的角落,中国第一块旧石器,沉默多年后,再次安静地展示于世人眼前。

揭开深厚黄土层下许多事物“谜底”的钥匙与密码的这“石头”——中国第一块旧石器,馆藏编号为P7611。文