胡明复:第一位获得博士学位的中国数学家

● 邵红能

以欧几里得《几何原本》为代表的希腊数学,是西方演绎数学传统的基础,而以《九章算术》为代表的中国数学,则是东方算法化数学传统的基础,它们共同促进了世界数学文化的发展。

1917年,胡明复在哈佛大学获得博士学位,被近代数学史家们视为“中国现代数学真正开始的标志”。当时,他的博士论文成果《具有边界条件的线性微分-积分方程》发表在美国的一流数学杂志上,引起了国际数学界的广泛注目。

胡明复 (1891-1927),江苏无锡人,1891年5月20日出生于江苏省桃源县(今泗阳县)。童年时代,胡明复对于学习诗经八股文兴趣索然,一度中途缀学。1901年,胡明复入读南洋公学附属小学堂(今南洋模范中学)。14岁那年,胡明复考进了上海商业学校,从那时起,他发愤读书,考试总是名列前茅。毕业后,胡明复考取南京高等商业学堂。1910年,胡明复赴京应考第二批“庚款”留美考试被录取,随后,赴美入康乃尔大学文理学院学习,毕业后考取哈佛大学研究院。胡明复与任鸿隽、杨杏佛、赵元任等中国留美学生筹备创立了民间综合性科学团体“科学社”(中国科学社) 和《科学》杂志后,走上了科学救国的道路。1917年9月,他离美回国后,在其兄胡敦复创建的上海大同大学创办并主持数学系多年,并兼任国立东南大学、南洋大学等校的教授。

创建学术杂志,《科学》诞生于上海

上海,具有深厚近代城市文化底蕴和众多历史古迹,江南的吴越传统文化与欧美文化相融合,形成了特有的“海派文化”。辛亥革命推翻了清王朝,一批知识分子积极寻求中国富强之路。在数学领域中,也出现了一些奋力追赶世界水平的青年。成为获得现代数学博士学位的第一人的胡明复,怀有强烈的科学救国的理想,关心祖国的前途命运。早在1912年11月,他便在康乃尔大学与中国留学生发起成立了“中国学生政治研究会”,做过有关租税制度的研究。科学社于1915年10月成立于海外时,任鸿隽为社长。1917年胡明复等人回国后,科学社由美国迁至上海。

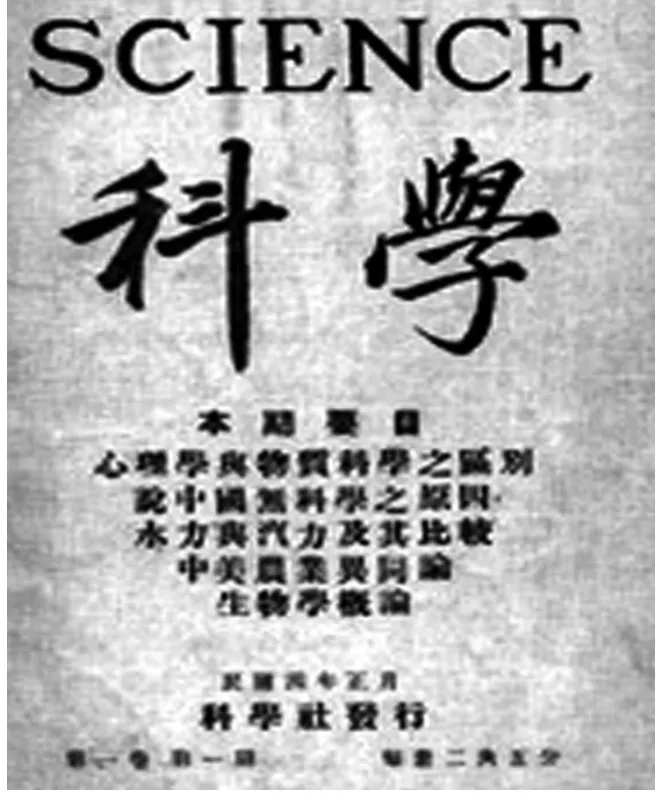

组织科学社时,胡明复与任鸿隽、杨杏佛等3人被众人委托起草招股章程,将该社定名为科学社(Science’Society), 发 起 《科 学》(Science) 月刊,以提倡科学,鼓吹实业,审定名词,传播知识为宗旨。1914年暑假,胡明复与任鸿隽、赵元任等夜以继日地为《科学》撰写稿件。胡明复为前3期《科学》杂志撰写了10篇文章,内容涉及许多学科,如《万有引力之定律》《算学于科学中之地位》《近世科学的宇宙观》《近世纯粹几何学》《用合金取轻 (氢) 气法》《雪花以上之显花植物》等。他非常注意向读者介绍各方面的新知识。他在《科学》头3卷发表的47篇文章中,有谈数学的4篇,物理8篇,化学2篇,生物医药6篇,天文气象4篇,教育5篇,军事3篇,由此可见其视野宽广和知识渊博。胡明复还负责审稿、统一格式、修改标点符号等编辑工作,并担任会计,管理财务。1915年1月,中国历史上第一份综合性现代科学杂志《科学》月刊,终于与国人见面。该杂志采用国际通用的科学符号,并以全世界通行的从左到右的横排方式印刷,题材广泛,形式活泼,令人耳目一新,被公认为是20世纪上半叶中国最有影响的科学类杂志之一。

1915年春天,科学社董事会指定胡明复与任鸿隽、邹秉文共同草拟新社章。10月25日,他们拟定的新社章获通过,科学社遂改为“中国科学社”。中国科学社的宗旨是联络,研究学术,以共图中国科学之发达。胡明复被选为第一届董事会董事并兼任会计。1918年,中国科学社由美国迁回祖国,胡明复继续为中国科学社服务。胡明复认为,他们这一代生长在苦难深重的中国,为使中国富强,必须甘当为中国科学开路的“小工”。

胡明复

1915年 《科学》杂志创刊号

据说,1915年至1950年,作者不下千人,他们中许多人,正是通过《科学》杂志逐步迈入学术研究殿堂,成为中国科学界杰出人才。华罗庚第一篇论文《苏家驹之代数的五次方程式解法不能成立的理由》就是在这里发表的。《科学》杂志从科学概念和科学史两方面着手,翻译传播世界最新科学知识,介绍世界科学家包括中国科学家研究成果。1921年3月16日《科学》第6卷第3期载杨铨译的《爱因斯坦相对说》,其原文见于同年2月5日的《科学美国人》。两者相隔时间仅一个多月,可见《科学》效率之高。

第一篇数学博士论文

在哈佛大学,胡明复确定以“积分方程”为博士论文的研究课题。积分方程在当时属于较新的数学研究领域,他的导师博歇尔对积分方程也非常感兴趣并做过相关的研究。不过,在准备论文的过程中,胡明复较多地得益于伯克霍夫(G.D.Birkhoff)和霍尔维茨(W.A.Hurwitz)。胡明复博士论文的题目为《具有边界条件的线性积分-微分方程》,内容包括引言和记号、积分-微分方程式、边值问题、积分-线性无关性、共轭积分-微分表达式、格林(Green) 定理的修正形式、共轭系统、自共轭边界条件、格林函数。这篇博士论文,是国际著名数学家沃尔泰拉(V.Vo1terra) 等人早期工作的推广与深化。

论文答辩通过后,胡明复向美国数学会提交了这篇博士论文,当时主持美国数学会工作的伯克霍夫、穆尔(E.H.Moore) 教授对他的工作十分赏识。1918年10月,享有很高声誉的学术刊物《美国数学会会刊》 (第19卷第4期) 发表了这篇论文。

1918年7月,鉴于若干年来从西方传入的科学名词、术语的翻译十分混乱,学术界成立了科学名词审查委员会。受中国科学社的委托,胡明复与姜立夫一起负责拟定数学名词(当时称“算学名词”)。为做好这项工作,胡明复提出诸多建议,如“确定数学名词的标准”“中国旧名及日本名词之勉强可用者,一概仍旧,其有名义不切或与统系上有窒碍者,酌改”“算学名词,拟另编中西文字典及索引”以及“如何做到准确地翻译名词”等。他与姜立夫、何鲁、胡敦复、吴在渊等人一起,审定了初等几何、平面三角、解析几何、空间几何、射影几何、代数、微积分、函数论等数学分支的名词。1938年出版的《算学名词汇编》序中写道:“本篇既脱稿,以胡君明复姜君立夫对于算学名词风着精勤,惜胡君早逝,未获观成。”姜立夫,以及后来主持数学名词审定工作的江泽涵,都多次提到胡明复在数学名词方面的工作,赞誉有加。

中国科学社创办时部分成员合影

位于上海陕西南路235号的卢湾区图书馆胡明复塑像

胡明复的博士论文在中国现代数学史上占有很重要的地位。1947年,李仲衍在《三十年来中国的算学》一文中指出,“胡明复的博士论文是中国人在美国发表最早的算学论文”。亲身经历并熟悉20世纪早期中国数学发展情况的陈省身教授,在谈到1927年左右中国数学界的状况时指出:“中国人以数学为主在国外得博士学位的只有胡明复、姜立夫二先生(均在哈佛)。明复先生对组织中国科学社及编印《科学》杂志功劳甚大。可惜他回国不久就去世了,对于发展中国数学,不能有更大的贡献。他的论文和俞大维先生关于数理逻辑的论文,似是中国人在国外主要数学杂志上最早发表的文章。”

通过数学史学习,可以使学生在接受数学专业训练的同时,获得人文科学方面的修养,文科或其它专业的学生通过数学史的学习可以了解数学概貌,获得数理方面的修养。而历史上数学家的业绩与品德也会在青少年的人格培养上发挥十分重要的作用。1928年,《科学》杂志纪念胡明复逝世一周年专刊(第13卷第6期),大同大学数理研究会编辑的纪念册《明复》,都全文转载了他的这篇(《具有边界条件的线性积分—微分方程》)博士论文(英文),同时,严济慈还专门为《科学》杂志撰写了《胡明复博士论文的分析》一文。

爱国明理,传播近代科学

科学精神有益于人生态度即人生观,这是五四多数俊彦的共识。胡明复也认为,培养国人“求真”之科学精神,是开民智、新民德,并最终富国强兵的有效途径。他曾就如何发展科学,并对科学本身进行过思考,提出过许多独到的见解,涉及科技政策和科学哲学问题。1915年,胡明复写了《论近年派送留学政策:为一般国民与有志留学者告》一文,仔细研究了自1909年以来利用庚子赔款选派留学生的情况,认为仅靠清华学校并非良策,应在中国范围内选拔留学生,而且每个人留学年限的长短,学校及专业的选择,不应在出国之前就确定,而应根据每个人的实际情况而定。他还从中日两国的留学政策分析两国之兴衰,提出应从国家前途命运角度制定留学政策。

1916年,胡明复发表《科学方法论:科学方法与精神之大概及其实质》,认为科学方法是科学的本质,“科学方法之唯一精神,曰‘求真’”“此种精神,直接影响于人类之思想者,曰非除迷信与妄从”,并认为中国需要的就是这种科学精神。对于科学救国问题,他阐述了科学求真的精神与实用的关系,并利用科学史事实,批驳了急功近利发展科学的思想。在这篇文章中,他还介绍了庞加莱 (H.Poincaré) 的科学美学思想,马赫(E.Mach)的思维经济原则。在《科学方法论二:科学之律例》中,胡明复对当时在西方尚不大引人注目的科学哲学阐述了自己的观点。后来,他在其论文《几率论》《误差论》中也指出:“科学律例……以应用于未来者,属于几率之范围。”

作为中国首位获得数学博士学位的胡明复,除了尽心服务于中国科学社,在《科学》杂志上撰写学术论文介绍西方先进的科学技术外,他还为科学的传播作出了许多贡献。1924年,上海商务印书馆编译所所长王云五聘请胡明复兼任数学函授社主任。胡明复联络南京、上海的一批数学教师,与商务印书馆几位编辑一道,主持编写了一批普及性的数学书籍。他还翻译并出版了《科学大纲》等普及性科学书籍,编写过微积分、高等分析等方面的教材。

1927年6月,胡明复不幸溺水身亡,年仅36岁。任鸿隽在悼文中写道:“《科学》杂志印稿的校阅,从明复回国一直到现在,都是他一个人担任。这样十年如一日的苦工,请问有几个人能做到?”并十分感慨地说:“在现在的社会中,要找飞扬浮躁的人才,可算是车载斗量,但是要找实心任事,不务虚名的人,却好似凤毛麟角。如明复这样的人,多有几个,不但社会的事业有了希望,还可以潜修默化,收一点移风易俗的效果。”为纪念胡明复,1929年,中国科学社把建在上海陕西南路235号的图书馆命名为“明复图书馆(现为卢湾区图书馆)”。1999年5月,中央电视台拍摄并播放了专题片《走进科学》,对胡明复的一生进行了梳理和回顾。文