中美双边贸易对美国工业行业劳动力需求弹性影响效应研究

武汉祥 周申 白瑜婷

(1.山西财经大学 国际贸易学院,山西 太原 030006;2.南开大学 经济学院,天津300071;3.福州大学 经济与管理学院,福建 福州350116)

一、引言

中美建交以来两国贸易迅速发展,两国的贸易额在1979年仅为23.7亿美元,2014年两国商品和服务贸易总额已经达到6 492.75亿美元,增长为1979年的274倍。伴随着中美贸易的加强,这种开放的效应必然影响到劳动力市场上就业和工资的变化,传统理论认为当发达国家和发展中国家进行交易时,由于禀赋不同导致贸易后一国商品的相对价格变化,从而要素实际报酬产生变动(斯托尔帕-萨缪尔森定理,即S-S定理),发达国家稀缺要素劳动力的实际报酬下降而富裕要素资本的实际报酬上升,发展中国家则是富裕的劳动力要素实际报酬上升而稀缺的资本实际报酬下降。

传统理论更强调贸易通过“报酬”桥梁对劳动力市场产生“压力”(Slaughter,2001),通过产品和要素价格的变化从而带来劳动力市场中劳动者境遇的改变,可是贸易不仅可以直接影响就业和工资(Pravin Krishna、Devashish Mitra、Sajjid Chinoy,2001),贸易也可以通过劳动力需求弹性的变化带来就业和工资的波动性①Bhagwati and Deheija(1994)认为那些更多参与国际贸易的产业,其工资波动性更高;Traca(2005)认为工资波动性随产业开放度的增强而上升,随着产业出口密集度的增强而下降。,并且非工资劳动成本发生转移由工人承担,影响工人工作安全感从而对劳动力市场产生压力①Rodrik(1998)认为国际贸易加剧了工资的波动性,增加了劳动需求弹性;Bertrand(1999)提出,由于日益加剧的金融压力,进口竞争增加了工资对于市场状况的敏感力。,因而到20世纪90年代有学者提出从劳动力需求弹性的视角分析贸易对劳动力市场的作用(Rodrik,1998)。基于这种思想本文引入劳动力需求弹性分析中美双边贸易对于美国劳动力市场的影响。

就劳动力需求弹性的研究主要集中在三个方面:第一个方面是研究贸易本身(贸易自由化)对于劳动力需求弹性的影响:Slaughter(2001)运用1961—1991年的面板数据,对国际贸易影响劳动力需求弹性进行经验验证②Fajnzylber and Maloney(2000)对于哥伦比亚、智利、墨西哥的研究,Haouas and Yagoubi(2008)对于突尼斯的研究,Pravin Krishna、Devashish Mitra和Sajjid Chinoy(2001)对于土耳其的研究,这些研究没有得出贸易对于劳动力需求弹性影响的定论。。第二个方面是拓展到研究外包对于劳动力需求弹性的改变。Hijzen和Swaim(2010)利用OECD国家的行业数据进行分析,证明外包对于劳动力需求弹性在过去二十年间的大幅增长起着重要作用③Senses(2010)利用1972—2001的美国企业数据分析外包对美国制造业行业劳动需求弹性的影响。。第三个研究从贸易政策和制度角度对劳动力需求弹性进行分析。Hasan(2007)利用1980—1997年印度行业数据分析贸易改革对于劳动需求弹性的影响。

关于劳动力需求弹性国内也早有研究,周博(2002)对中国8年间21个工业行业进行劳动力需求弹性的计算;周申(2006)首先分析了贸易自由化对于中国工业行业劳动需求弹性的影响,采用中国工业行业1993—2002年十年的面板数据进行分析认为贸易自由化导致中国劳动力需求弹性上升;盛斌等(2009)从进出口贸易和实际有效汇率的角度进行分析,考察贸易开放对劳动力需求弹性和就业风险的影响,认为贸易和汇率对中国工业行业的劳动力需求弹性有显著影响;魏浩等(2013)针对中国工业行业数据进行研究发现出口贸易降低了中国的劳动力需求弹性,而进口贸易增加了中国工业行业劳动力需求弹性,但是进出口贸易对于不同类型的劳动力需求弹性影响有所差异。

值得注意的是,第一鲜有学者从双边贸易的角度考察主要贸易对象之间的往来对贸易国行业劳动力需求弹性之间的影响;第二分别考察美国从中国的进口和美国对中国的出口对于美国劳动力需求弹性的影响是否有不同,国内研究较少;第三双边贸易中,对于不同技能的劳动者,劳动力需求弹性会有什么变化?④Slaughter(2001)认为对于技能工人和非技能工人而言,贸易对提高劳动力需求弹性效应是复杂的。本文试图从贸易流向和贸易对象角度细化分析,考察双边贸易变动对发达国家行业劳动力需求弹性的影响,并且进一步细分为对技能工人和非技能工人劳动力需求弹性的分析。

二、理论框架和计量模型

劳动力需求弹性指标可以清晰地表达劳动力市场的就业风险,Rodrik(1997)指出这种风险体现在三个方面:第一,当劳动力市场遭受到某种外生冲击从而引发劳动需求变动时,劳动需求弹性越大,触发工资和就业的波动性越大;第二,劳动需求弹性提高,会将工资和就业与非工资成本相关联,从而导致非工资成本转嫁到劳动者身上;第三,较高的劳动需求弹性会导致劳动者在分享公司超额利润的谈判中谈判能力下降。Slaughter(2001)认为美国经济正在经历着上述影响,具体表现为美国国内产业间收入不平等的加剧以及由工会数量下降所显示的劳动力议价能力的下降。Rodrik(1997)提出可以用劳动力需求弹性来解释这两种现象的出现,而近年来这个角度才引起经济学家的重视。

进一步的,Slaughter(2001)将贸易影响劳动力需求弹性的效应分为替代效应和规模效应。随着中美贸易的加强,一方面会引发厂商生产时可以有更多的选择从而导致生产要素在国际间流动,尤其是制造业行业,劳动这种要素的价格发生变化从而工资发生变化,引发对于劳动需求的变动,这可以认为是替代效应;另一方面中美贸易导致制造业行业工资变动带来最终产品需求变化,如果对于最终产品需求弹性较大,那么引起生产规模发生较大变动,进而又引发派生就业需求,这可以认为是规模效应。

(一)理论框架

假设市场结构是垄断竞争的①由于分析中美贸易在国际工业分类标准(ISIC 3)下的细分行业,考虑到中美贸易的复杂性,为了简化问题认为在行业层面,大多数行业都是垄断竞争特征的,这意味着行业中厂商对产品具有一定的垄断性、厂商之间的竞争受到行业其它厂商的影响较小、厂商面临相对独立的需求弹性曲线,从而更加有利于我们分析问题。,那么借鉴Mitra和Shin(2012)的模型建立一个简单的理论框架分析当贸易只存在与两国之间时,贸易对劳动需求弹性的影响。为了简化问题,假定厂商在生产过程中使用三种要素投入,包括资本(K)、劳动(L)和其他材料投入(M),假定规模报酬不变,那么制造业行业的三要素投入的柯布-道格拉斯生产函数(C-D生产函数)

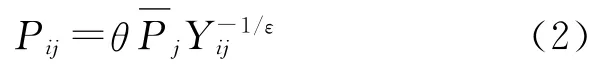

那么行业j中代表性厂商i所面临的逆需求函数可以表示为

其中,θ是参数,j是行业j的产品平均价格,ij是厂商面临的自价格(own price),Yij是制造业行业j中厂商i的总产量,A是技术参数,α,β和(1-α-β)分别是资本、劳动和其他材料投入的产出弹性,ε是厂商的需求价格弹性。

假设在生产者均衡的条件下,厂商面临三要素投入的无限弹性供应即要素价格给定,劳动力的价格等于wj,资本的价格是rj,其他材料的平均价格是mj,那么厂商的利润最大化一阶条件可以表述为

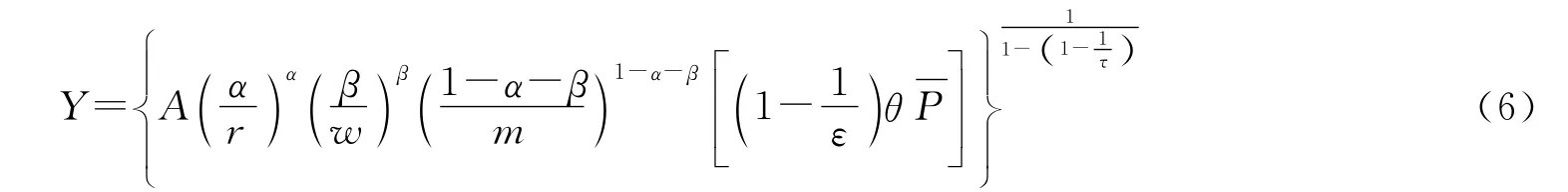

其中,Kij、Lij和 Mij分别代表厂商的劳动、资本和其他材料使用量,那么在式(1)、式(3)、式(4)、式(5)的基础上进一步经过简单的数学操作可以得到生产函数的方程

将式(6)代入式(4),再两边取对数得到劳动力需求方程

其中,Ua=ε-1,Ur=-α(ε-1),Uw=-β(ε-1)-1,Um=-(1-α-β)(ε-1),U0=ε[lnθ+ln(1-1/ε)]+lnβ+(ε-1)[αlnα+βlnβ+(1-α-β)ln(1-α-β)]。

U0是常数项。由式(7)可知,劳动力需求的实际工资弹性(即劳动力需求的自价格弹性)就是Uw=∂lnL/∂ln(w/)=-β(ε-1)-1=-[1+β(ε-1)],劳动力需求的实际工资弹性随着厂商的需求价格弹性变化而产生同方向的变化,即当厂商的市场需求弹性变大,那么劳动力的实际工资弹性也随之变大,劳动力的就业风险提高。

(二)计量模型

在上述理论模型基础上进一步引入贸易开放指标,并控制其他变量,得到基准的计量方程

回归方程中,Lit是t时期美国制造业行业的就业,包含总体工人就业、技能工人就业S和非技能工人就业U;w是对应的工人实际工资,包括总体工人实际工资,技能工人实际工资ws和非技能工人实际工资wu;open是贸易开放指标,采用三个指标来进行分析(用行业的进口渗透率imr、出口比重exr以及贸易逆差占比unbr来表示);r是实际利率①周申(2006)分析贸易自由化对于中国这个发展中国家劳动力需求弹性的影响时,认为中国作为发展中国家资本市场发育不完全,因而没有考虑资本的价格(利率),而美国作为最大的发达国家资本市场发展较为完善,因而此处加入利率进行分析。,代表资本的实际价格;A是技术变量,用全要素生产率表示;M是制造业行业的其他材料实际支出;rer是实际有效汇率;grg表示美国实际GDP增长。υi是制造业行业的个体固定效应,εit是随机误差项。

为了进一步分析中美双边贸易对于美国劳动力需求弹性的影响,从规模效应和替代效应两个角度进行分析。约束产出之后(控制变量中只考虑了制造业行业的实际产出lnYit),贸易通过影响生产要素的替代从而对于美国劳动力需求弹性产生影响,因此可以用于分析替代效应;约束资本之后(控制变量中只考虑了制造业行业的资本投入lnKit),贸易只能通过影响最终产品的需求从而对美国劳动力需求弹性产生作用,因此可以用于分析规模效应。相应的设定计量方程如下

三、数据来源与变量说明

美国就业数据来源于美国经济研究国家统计局、美国人口普查局经济研究中心数据库以及美国制造业年度调查数据库。中美双边贸易数据选择OECD STAN双边贸易数据库②选择了美国从中国进口和向中国出口的数据,并且基于下文制造业行业的分析,最后实证检验时去掉了农林牧副渔业,所以总共是17个行业。公布的中美制造业行业双边贸易数据作为来源。美国的实际产出数据选取了美国制造业的实际产出,数据来源是美国经济分析局;中美之间的实际有效汇率数据来自于世界银行的年度统计数据;美国的实际利率以及实际国内生产总值都来自于世界银行的统计数据。

美国的行业数据是按照北美工业分类系统NAICS进行梳理,把双边贸易数据库的数据与NAICS进行匹配和整理,得到对应的四分位行业数据:1、农林牧渔业;2、开采业;3、食品制造及烟草加工业;4、纺织、纺织品制造业、皮革及其鞋类制造业;5、木材及木材制造业;6、纸浆、纸张、纸制品、印刷和出版业;7、石油加工、炼焦及核燃料加工业;8、化学工业(包括医学制品业);9、塑料及橡胶制品业;10、非金属矿物制品业;11、初级金属制品业;12、金属制品业;13、机械和设备制造业;14、计算机设备、通信设备及精密仪器、光学仪器制造业;15、电气机械设备制造业;16、汽车、拖车和半拖车制造业;17、其他交通设施;18、其他制造业、再生产品。

回归方程(8)中,Lit为美国制造业行业i在时期t的就业规模;wit为对应的实际工资;由上述劳动力需求弹性的定义可知,实际工资变量lnwit的系数∂lnLit/∂lnwit即为劳动力需求弹性的估计参数,从前文可知预期符号随就业群体的不同而产生差别。

引入三个贸易指标来考察中美贸易对美国制造业行业劳动力需求,包括美中进口渗透率(进口/(产出+进口-出口))、出口比重(出口/产出)、净进口占比(净进口③此处净进口=美国从中国的进口-美国向中国的出口。/产出)。由于美国从中国进口会促使生产要素产生流动和替代,进一步导致国内最终产品竞争激烈,因而预期交叉项lnw×imr的系数为负,说明通过进口渗透率提高了劳动需求弹性;由于美国向中国出口会导致对美国国内产品和劳动要素需求都有所增加,对厂商生产产生影响,因而预期交叉项lnw×exr的系数为正,说明通过中降低了劳动需求弹性;由于美国对中国长期贸易逆差,因为美国从中国的净进口较大,因而预期交叉项lnw×nimr的系数为负,说明美国与中国的贸易提高了美国劳动力市场的波动。这三个交叉项的回归系数可以反映中美贸易对于美国劳动力需求弹性的影响。表1对相关变量进行说明。

表1 相关变量说明

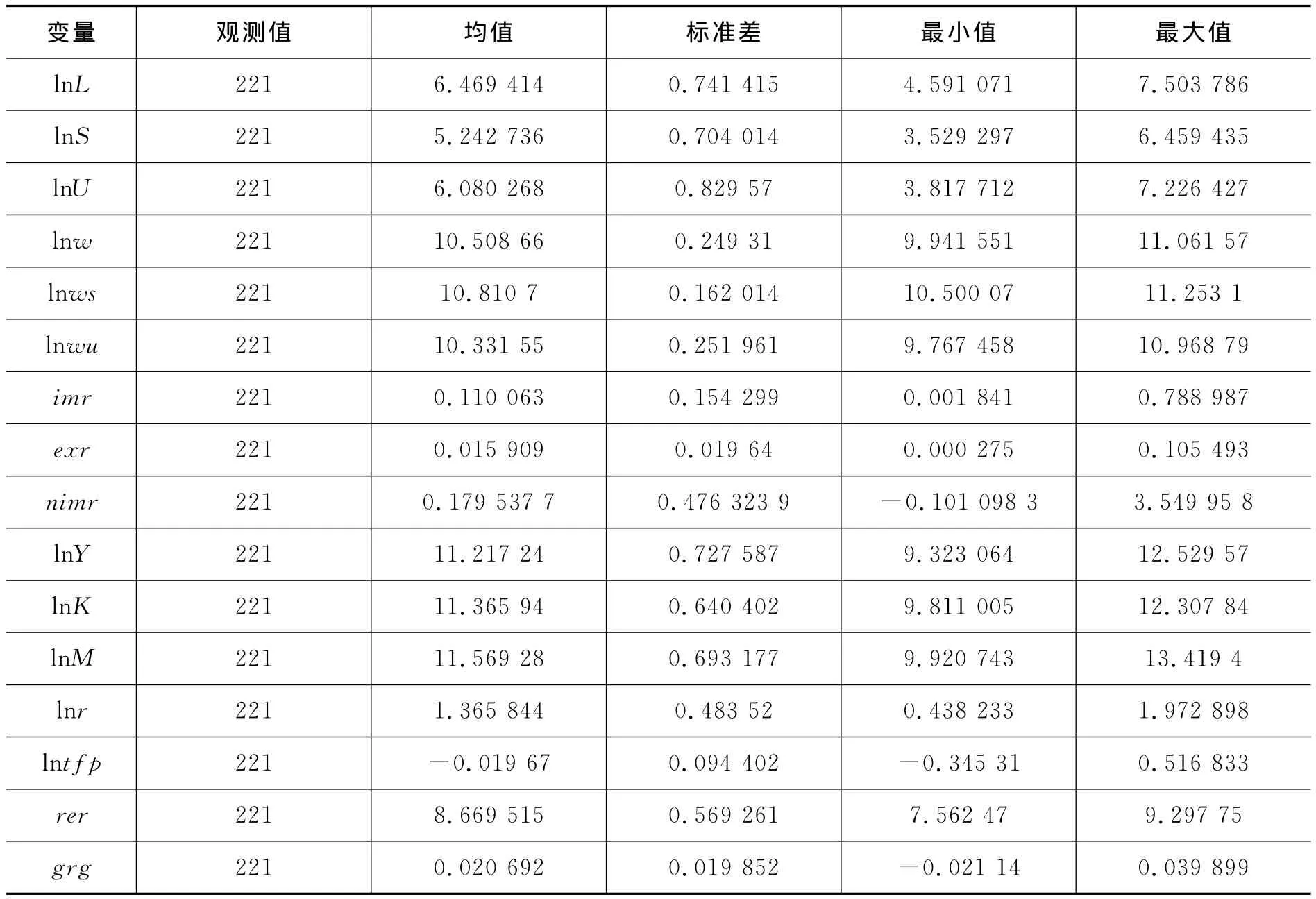

对变量进行统计性描述,如表2所示。

表2 变量统计性描述

四、模型结果及分析

采用上述模型与数据,对中美贸易对于美国制造业行业劳动需求弹性的影响进行分析:一是基准回归,报告面板固定效应回归的结果;二是分别对技能工人和非技能工人进行回归分析;三是进一步检验面板回归的稳健性,用工资和产出的滞后项作为工具变量进行回归。

(一)基础回归分析

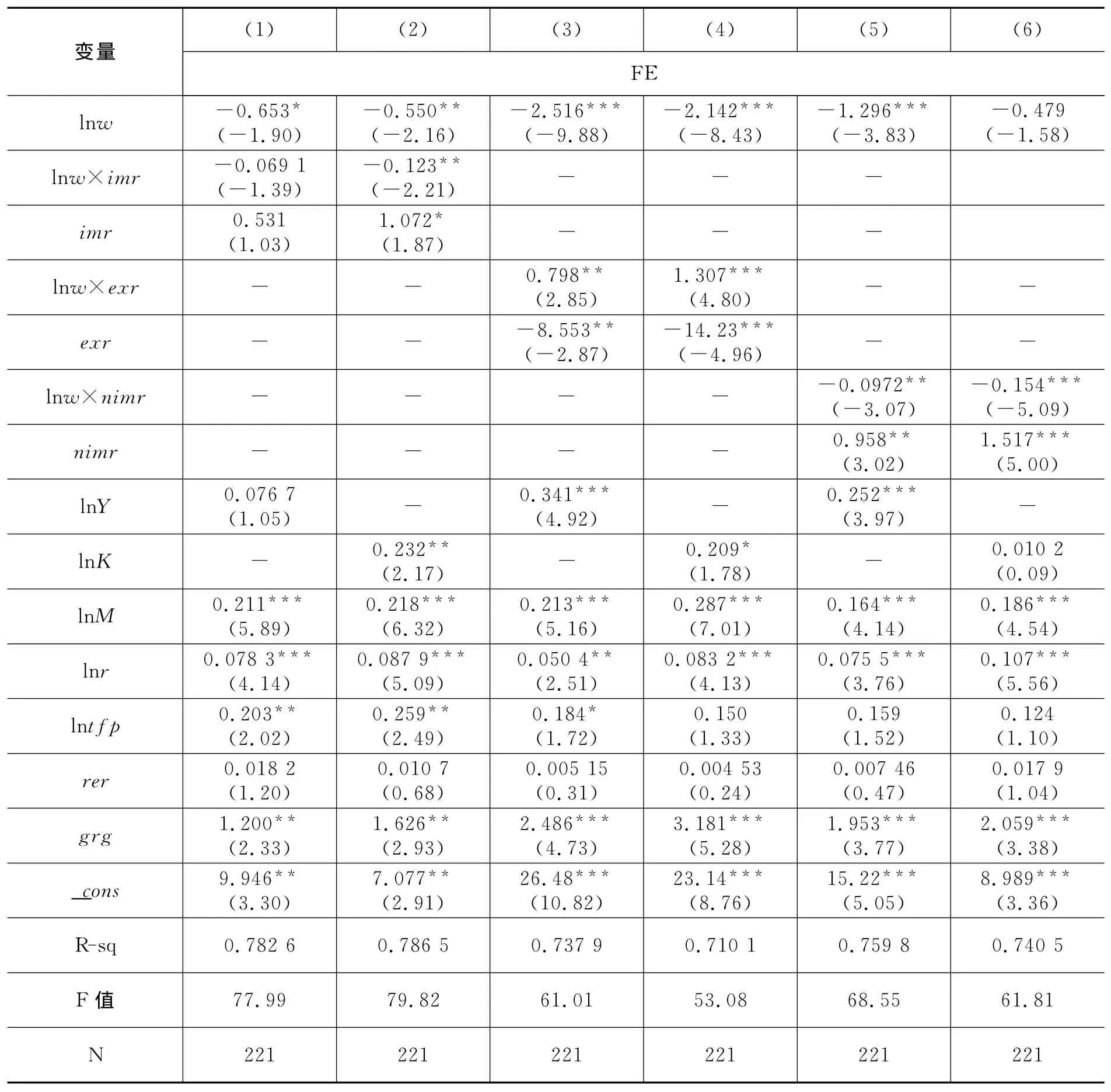

首先对面板固定效应模型回归结果进行分析。

对模型(9)和模型(10)进行 Hausman检验,以确定采用固定效应模型还是随机效应模型,结果显示采用面板固定效应模型估计回归方程系数更为合适。

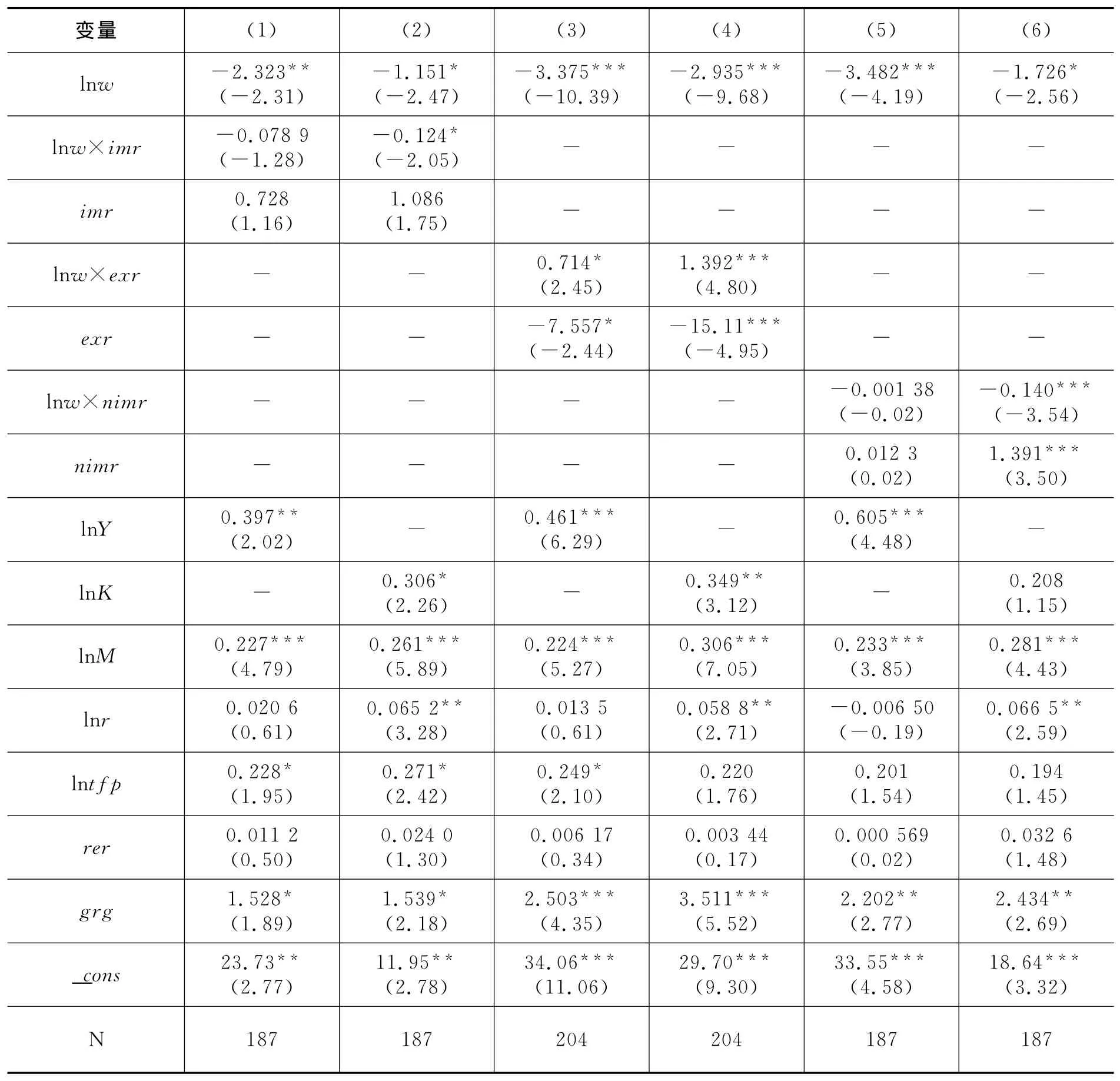

第(1)-(6)列是个体固定效应模型(FE)估计的结果。第(1)-(6)列劳动力需求弹性的系数估计值都是负数(与预期符合相同)并且显著的,这说明中美双边贸易对于美国工业行业工人总体需求弹性的影响是重要的。第(1)、(3)、(5)列是产出约束下中美贸易对美国工业行业总体劳动力需求弹性的估计结果,第(2)、(4)、(6)列是在资本约束下中美贸易对美国工业行业总体劳动力需求弹性的估计结果。第(1)、(2)列采用进口渗透率作为两国贸易开放的指标,其中的系数为负,进口渗透率通过替代效应①产出约束下,贸易开放主要通过影响要素需求弹性影响工人需求弹性;要素约束下,贸易开放主要通过最终产品的需求弹性影响工人需求弹性。(产出约束,即第(1)列的分析控制产出变量)和规模效应(要素约束,即第(2)列的分析控制资本)对制造业行业总体工人的需求弹性的影响都是正①见周申等(2014),由于表中的lnw×imr项的lnw对lnL的回归系数是负的(工资上升,劳动力需求下降),而lnw×imr的系数显著为负(两者相乘,负正为负),因此imr对需求弹性的影响是正的。的。从影响程度上看,进口渗透率每增加1%,工人需求弹性总体提升了0.229%(0.069+0.123),其中替代效应带动弹性提高0.069%,规模效应提高0.123%。出口比重对工人需求弹性的影响比随机效应模型的更大一些,出口比重每增加1%,替代效应带来的需求弹性下降0.798%,规模效应带来的需求弹性下降1.307%,总体下降2.105%。净进口效应仍然是偏向进口的,进一步说明美国从中国的进口提高了美国工业行业劳动力市场波动性,导致劳动需求弹性增加。

表3 美中双边贸易对总体工人需求弹性的固定效应回归结果

(二)对于技能工人和非技能工人的分析

近年来一些经济学家将劳动力需求弹性的研究群体进一步拓展,Slaughter(1997)、Fajnzylber 和 Maloney (2006)、Rosholm 等(2007)、Meschi等 (2011)、Ousama Ben Salha(2013)等人按照技能将劳动力分类,分别考察技能工人和非技能工人贸易开放对他们的需求弹性的影响。

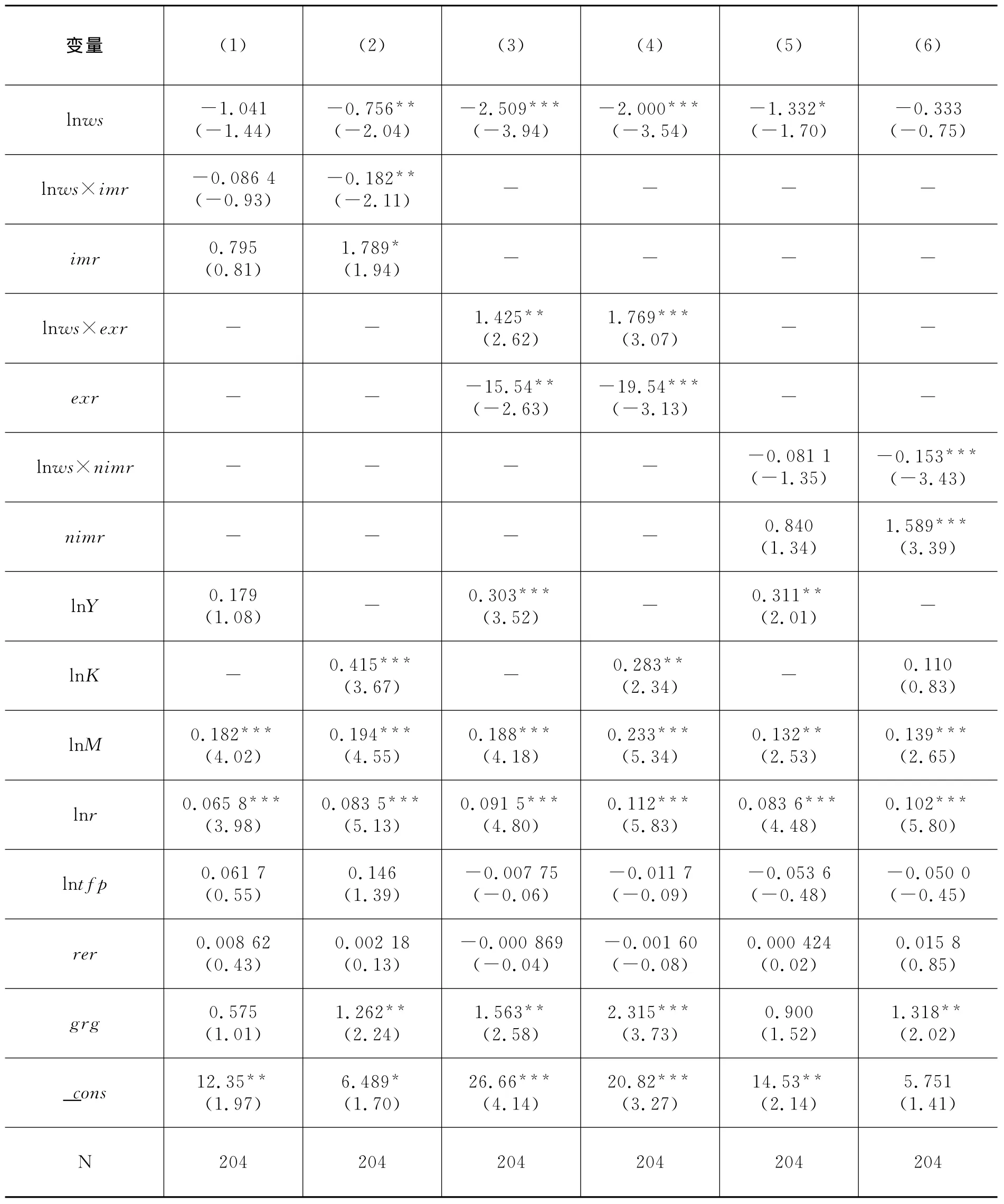

根据表4的结果显示,第(1)-(6)列劳动力需求弹性的系数估计值都是负数(与预期符合相同)并且显著的,这说明中美双边贸易对于美国工业行业技能劳动力需求弹性的影响程度是重要的。

其中第(1)-(2)列是进口渗透率对技能工人需求弹性的模型分析,(3)-(4)对比研究出口比重对技能工人弹性需求的影响,(5)-(6)进一步考察净进口对技能工人需求弹性的变动。由于采用个体固定效应验证进口渗透率和净进口比例对技能工人需求弹性影响的效果更好,因此第(1)、(2)、(5)、(6)采用固定效应,第(3)、(4)列采用随机效应检验出口比重对技能工人需求弹性的影响①由于篇幅限制,本文不再赘述随机效应和固定效应的结果,如感兴趣可向作者索要。。结果显示贸易开放对总体工人需求弹性的影响是重要的,但能够发现进口渗透率对技能工人需求弹性的影响更明显,回归结果也更为显著。

分析开放变量和工资的交叉项的影响,lnws×imr的估计系数依然为负,通过替代效应的结果虽然不显著可是还是表示了正向影响,而通过规模效应进口对技能工人需求弹性的影响是正的。lnws×exr的估计系数也依然为正并且是显著的,表明出口会显著降低美国制造业行业技能工人的需求弹性,出口比重每增加1%,替代效应使技能工人需求弹性降低1.047%,同时规模效应也降低了1.494%的需求弹性,技能工人需求弹性总体降低了2.541%。lnws×nimr的估计系数依然为负,通过替代效应的结果显著的表示了正向影响,而通过规模效应进口对技能工人需求弹性的影响也是显著为正的,净进口比重每增加1%,替代效应使技能工人需求弹性增加0.104%,同时规模效应也增加了0.135%的需求弹,技能工人需求弹性总体增加了0.239%。进一步的发现中美贸易变量与工资交叉项在增加产出这一个控制变量的条件下与增加资本这个控制变量相比,需求弹性的影响较小,但总体来说两者相差不大,这说明替代效应和规模效应都对需求弹性起作用,而两者相比规模相应的作用更大一些,这与中美贸易的特点相关。中美贸易中美国大量向中国外包进行生产,而从中国进口产品集中与(计算机、电子等通讯设备;服装与纺织品等劳动密集型产品)导致美国国内产品市场产生压力,从而对技能劳动者就业②Scott(2013)认为美国与中国的贸易发生了变化,从2001—2011年对技能工人产生影响,带来高技能工人就业的损失(特别是电脑和电子产品生产行业),高技能工人也减少了1,057,000个就业岗位。需求产生波动。

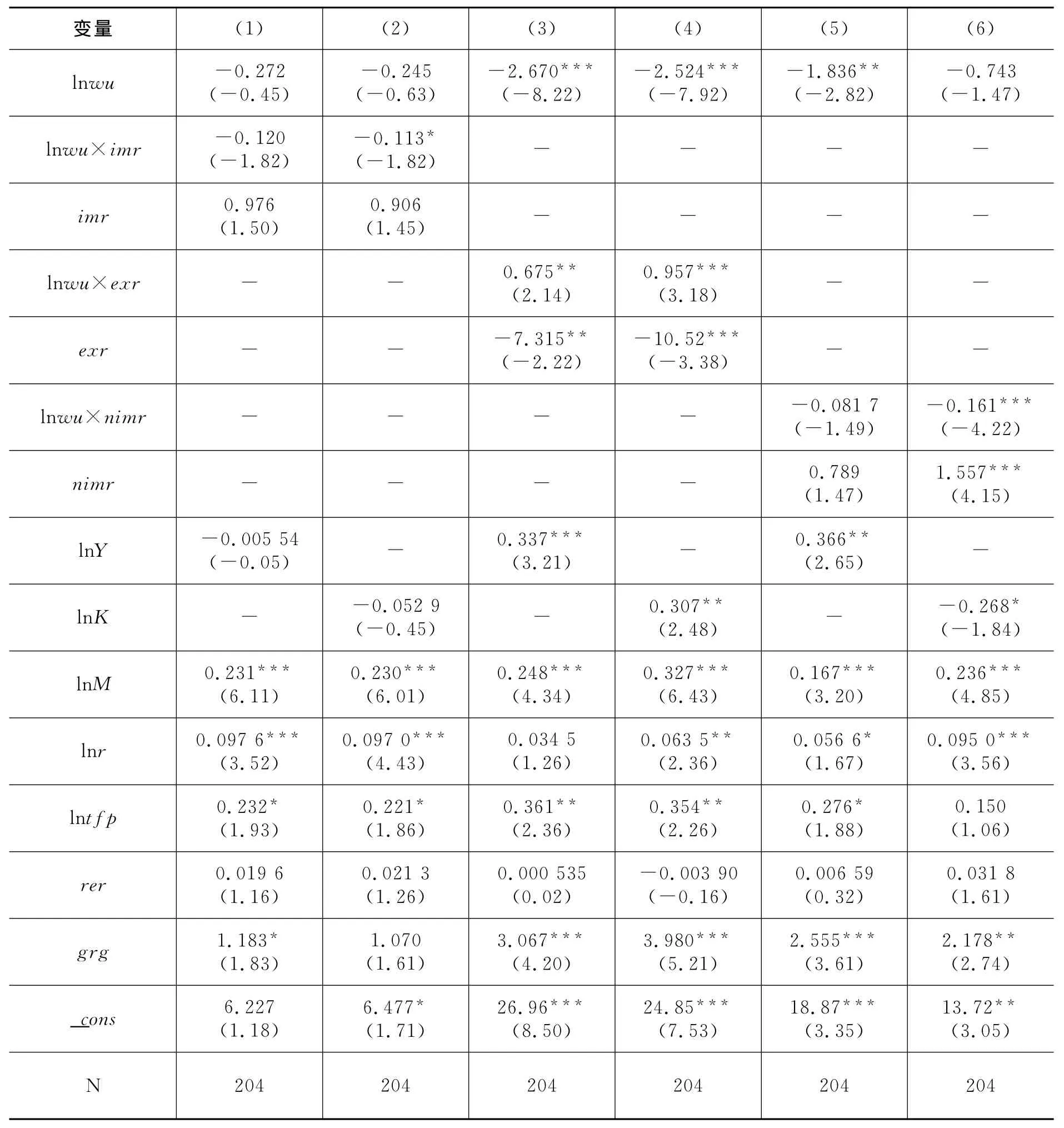

再对非技能工人进行分析,用Hausman检验采用固定效应或者是随机效应,检验结果不显著;因而采用Breusch-Pagan检验③有文献认为一般情况下,个体可以都被视为是随机的(Mundlak,1978)。发现使用随机效应模型效果更好,因此使用随机效应分析中美双边贸易对非技能工人需求弹性的影响。根据表5显示,第(7)-(12)列对非技能工人需求弹性的系数估计值都是负数(与预期符合相同)并且显著的,这说明中美双边贸易对于美国工业行业非技能劳动力需求弹性的影响是显著的。

具体分析不同的开放变量,首先从第(7)、(8)列可以看出进口渗透率通过替代效应和规模效应对非技能工人劳动力需求弹性影响均是显著并且是正的。lnwu×exr的估计系数也依然为正并且是显著的,表明出口会显著降低美国制造业行业非技能工人的需求弹性。净进口对劳动力需求弹性影响的估计系数依然为负,通过替代效应和规模效应两种方式总体上看美国从中国的净进口导致美国非技能工人劳动需求弹性(绝对值)增加了约0.033。

表4 美中双边贸易对技能工人需求弹性的回归结果

表5 美中双边贸易对非技能工人需求弹性的回归结果

(三)稳健性检验

由于工资和劳动需求、劳动需求和产出之间有明显的内生性:工资越高,厂商对劳动力的需求越低,反之,厂商对劳动要素的需求越大,能够给予的工资越高;同样的,厂商能够通过增加劳动投入,扩大生产规模,提高产量。为了解决内生性问题,并进一步检验模型的稳健性,采用工具变量法对各个模型重新回归。Amiti和 Wei(2009)以及Lodefalk(2014)认为由于内生解释变量和滞后变量高度相关,而滞后变量是已经发生的变量,和同期的误差扰动项不相关,因此面板数据可以用内生解释变量的滞后项作为工具变量。本文的工具变量用工资和产出的滞后项表示。

根据表6、表7和表8可以得出IV估计结果中,总体工人需求弹性模型、技能工人和非技能工人需求弹性模型的估计系数符号和量值与前文的估计结果基本一致,因此模型估计结果是相对稳健的。

表6 美中双边贸易对总体工人需求弹性的稳健性回归结果(IV)

表7 中美间贸易开放对技能工人需求弹性的稳健性回归结果(IV)

表8 中美间贸易开放对非技能工人需求弹性的稳健性回归结果(IV)

但通过工业行业整体和两种类型劳动力就业量所受影响程度的比较分析,可以看出中美双边贸易的三个开放指标通过规模效应对美国工业劳动需求弹性施加的影响比替代效应要更强一些,导致这一现象出现的可能原因是:第一,美国 “去工业化”及“再工业化”政策结构的变动带来产品市场的变化;第二,美国与中国的贸易结构中,更多集中于中间品和消费品,替代效应作用相对薄弱。通过对不同技能工人产生影响的差异性分析,也可以在一定程度上反映在中美双边进出口贸易条件下,不同技能劳动力面临的就业风险都会受到中美贸易的影响。

五、结论和政策启示

本文利用一个简单的理论模型,使用1997—2009年中美双边贸易数据以及美国制造业劳动力市场数据进行实证分析,讨论了中美双边贸易通过替代效应和规模效应对美国制造业行业劳动力(并且进一步区分技能劳动和非技能劳动)需求弹性变化影响。结果表明:美国从中国的进口都提高了劳动力需求弹性,进口通过替代效应和规模效应都增加了劳动力需求弹性;美国对中国的出口都降低了劳动力需求弹性,并且出口无论是通过替代效应还是规模效应都使劳动力需求弹性下降;美国与中国的净进口通过替代效应和规模效应也都提高了总体劳动力需求弹性。

本文对中美双边贸易影响美国工业行业劳动力市场需求弹性的分析,丰富了贸易开放影响劳动力市场的研究。即使中美双边贸易对于美国劳动力就业和工资的影响作用不够剧烈,但是中美贸易确实导致了美国劳动力市场需求弹性的扩大,这种劳动力需求弹性的增加意味着劳动供给方地位的减弱,美国制造业行业劳动者可能承担更多的就业风险,就业市场波动性提高,从而最终会导致美国国内劳动者就业信心下降、议价能力削弱,其在收入分配中的相对地位下降。进一步地,出口和进口对于不同技能水平劳动力需求弹性的影响不同,所以在当前中美贸易关系格局中,美方要切实鼓励制造业行业向中国出口降低劳动力需求弹性;同时中国应充分考量美国劳动力市场对来自中国进出口贸易冲击的担忧以及面临由此引发的潜在政治压力,主动调整对美贸易结构。

[1]周博.中国劳动力需求弹性分析[J].经济与管理研究,2002(4):43-46.

[2]周申.贸易自由化对中国工业劳动需求弹性影响的经验研究[J].世界经济,2006,29(2):31-40.

[3]周申,王奎倩,李可爱.外包对劳动力需求弹性的影响[J].中央财经大学学报,2014(3):106-112.

[4]周申,易苗,王雨.外商直接投资,外包对中国制造业劳动需求弹性的影响[J].经济经纬,2010(1):38-41.

[5]魏浩,金晓祺,项松林.对外贸易与我国的劳动力需求弹性[J].国际贸易问题,2013(9):3-14.

[6]盛斌,牛蕊.贸易劳动力需求弹性与就业风险 [J].世界经济,2009,6:3-15.

[7]Ben.Labour Market Outcomes of Economic Globalisation in Tunisia:A Preliminary Assessment[J].The Journal of North African Studies,2013,18(2):349-372.

[8]Fajnzylber P,Maloney W,Rojas G M.Microenterprise Dynamics in Developing Countries:How Similar are They to Those in the Industrialized World?Evidence from Mexico[J].The World Bank Economic Review,2006,20(3):389-419.

[9]Haouas I,Yagoubib M.The Effect of International Trade on Labour-Demand Elasticities:Empirical Evidence from Tunisia[J].Applied Economics Letters,2008,15(4):277-286.

[10]Hasan R,Mitra D,Ramaswamy K V.Trade Reforms,Labor Regulations,and Labor-Demand E-lasticities:Empirical Evidence from India[J].The Review of Economics and Statistics,2007,89(3):466-481.

[11]Hijzen A,Swaim P.Offshoring,Labour Market Institutions and the Elasticity of Labour Demand[J].European Economic Review,2010,54(8):1016-1034.

[12]Krishna P,Mitra D,Chinoy S.Trade Liberalization and Labor Demand Elasticities:Evidence from Turkey[J].Journal of International Economics,2001,55(2):391-409.

[13]Rodrik D.Has Globalization Gone Too Far?[R].Institute for International Economics,Washington,DC(EUA),1998.

[14]Senses M Z.The Effects of Offshoring on the Elasticity of labor demand[J].Journal of International Economics,2010,81(1):89-98.

[15]Slaughter M J.International Trade and Labor-Demand Elasticities[J].Journal of International Economics,2001,54(1):27-56.