于阗木雕与中亚贵霜文化渊源考释

张健波,李钦曾

(1.西安美术学院,陕西西安 710000;2.新疆艺术学院美术系,新疆乌鲁木齐 830049;

3.石河子大学文学艺术学院,新疆石河子 832003)

于阗木雕与中亚贵霜文化渊源考释

张健波1,2,李钦曾3

(1.西安美术学院,陕西西安 710000;2.新疆艺术学院美术系,新疆乌鲁木齐 830049;

3.石河子大学文学艺术学院,新疆石河子 832003)

于阗木雕是西域重要的民间艺术样式,尼雅遗址中所发现的木雕具有三重不同的图像志来源。这三重图像志分别与塞人文化、犍陀罗佛教造像、大月氏人的游牧文化相关,这也是贵霜文化的混合型艺术特征在于阗木雕中的体现。

于阗;木雕;贵霜文化;中亚艺术;犍陀罗造像

古代于阗的地理位置相当于今天新疆的和田(Khotan)地区,是西汉时期西域的三十六国之一,至唐代是重要的“安西四镇”之一,其远古居民属于操印欧语系的塞种(Saka)人,至公元9世纪其人种、语言逐渐回鹘化。于阗地处塔里木盆地南缘,是连接中原、中亚、印度、波斯之间的交通要冲。“于阗”一词,梵语称作“Ku-stana”,公元3世纪前后,志书称为“瞿萨旦那”,印度则称之为“屈丹”。《大唐西域记·卷十二》中对其的描述是:“瞿萨旦那国,周四千余里。沙碛太半,壤土隘狭。宜谷稼,多众果。又产白玉,气序和畅,飘风飞埃。俗知礼义,人性温恭。好学典艺,博达技能。众庶富乐,编户安业。国尚乐音,人好歌舞。少服毛褐毡裘,仪形有礼,风则有纪。文字宪章,聿遵印度,微改体势,粗有沿革。语异诸国,崇尚佛法。伽蓝百有余所,僧徒五千余人,并多习学大乘法教。”[1]从中可看出古代于阗国的整体风貌与风土人情,其文化礼俗的突出特点首先在于“崇尚佛法”,是研习“大乘法教”的佛教国度;其次则是“好学典艺,博达技能”的手工技艺,这说明于阗从古代就有着突出的工艺水平,并形成具有地域与民族特色的民间手工艺传统。

于阗作为丝绸之路南道上的大国,是东西方贸易与中西文化交流传播的孔道,自公元2世纪中叶佛教从中亚贵霜帝国传入,至公元1006年被崇信伊斯兰教的喀喇汗王朝攻灭,于阗有近千年时间以佛教文化艺术闻名于世,从而形成了“佛国于阗”的文化身份。如同龟兹、高昌(吐鲁番)等地不同的文化圈一样,于阗文化圈在历史进程中也形成了自己的独特文化面貌与艺术类型。佛教决定了古代于阗的文化面貌,佛教虽然起源于印度,但其肇兴与向外传播却是由贵霜帝国完成的。如此以来,于阗的艺术样式自然带有中亚外来艺术样式的影响,这种影响也突出体现在于阗木雕的造型特征方面。

一、贵霜文化诠索

公元1—3世纪,贵霜帝国连同罗马帝国、波斯的帕提亚(安息)帝国、东汉并称世界范围内“四大帝国”。贵霜帝国在色腻色伽统治期间臻于鼎盛,公元1到3世纪是贵霜帝国的强盛期,其领土东南起自恒河河谷的旁遮普、信度、马图拉等地,西至巴米扬(Bamiyan),东端抵达葱岭靠近西域的于阗、莎车、疏勒等绿洲区域;领土北端达斯瓦特河谷,与康居国(Sogda)接壤[2]。中亚的两河流域成为贵霜的内陆属地,贵霜领域毗及西亚、波斯与印度河流域等更为广大的区域。贵霜雄踞中亚的独特地理位置与多元人文面貌在上古时期具有不可替代的历史地位。

贵霜文化艺术的特点在于它的文化艺术具有希腊、罗马、波斯多元文化的因素,特别是希腊艺术对其影响更为巨大,因此也有学者把贵霜佛教艺术称作“希腊式佛教美术”[3]。这充分说明了贵霜艺术样式的传统渊源。“但是,犍陀罗艺术既是在本地区固有文化艺术的基础上产生和发展而成,它所体现的也是本民族的传统和审美趣味,应当说,它是贵霜王国内各族人民共同创造的一种艺术”[3]。这是贵霜艺术本体和文化形态两方面的根本特征。犍陀罗艺术在这一时期被创制出来并传播至中亚与丝绸之路的更广大地域。贵霜的地理区域历史上曾被波斯、希腊占领统治,而它作为丝绸之路的枢纽要道是中原通往中亚及西方的必经之地,也是印度通向中亚的门户,这使得贵霜成为上古时期世界范围内各种思想文化的荟萃之地。

贵霜位于当时世界几大文化板块罗马、印度、中国、波斯之间,是丝路交通与东西方商路的要冲。贵霜的丝路枢纽地位使其多元文化融合形成为“混合型”的艺术样式,其中既有游牧民族塞克人与月氏人的草原文化因素,也有“巴克特里亚”(Bactoria)当地的希腊文化类型。从贵霜的艺术品中也可清楚看到这一点:

“贵霜艺术代表性的狮身鹰首兽形象,与其说源于阿契美尼德时期波斯的建筑装饰,莫如说源于草原艺术。……正是这种虚构的动物形象,反映出不同起源的题材在别具一格的艺术中的融合,这一艺术吸取了各种传统的因素,产生出既明显区别于古希腊罗马和印度传统、又明显区别于古代东方和草原传统的艺术品。”[4]这说明贵霜的艺术既保持了宽容的文化心态,也形成为多种样式类型混合交融的体系。

贵霜在迦腻色迦王时期国力臻于强盛,这一阶段对佛教文化的继承发展也达到了新的高度。在犍陀罗及中亚早期艺术的研究中,钱币经常被作为重要的考察依据。以贵霜铸币为例,能反映出佛教早期发展的状况,其中也包含了希腊文化与当地原有伊兰系文化的融合,“迦腻色迦王和胡毗色迦王币面共铸有希腊罗马神6个,印度神5个,伊兰神17个。贵霜佛教就是在这样一个不同系统文化并存、相互融合的背景下产生的。”[5]从佛教艺术的发展与传播过程来看,贵霜帝国起到了关键性作用,正是在贵霜帝国时期,“佛教呈放射状向周围传播,即‘四重环带说’。贵霜佛教以‘犍陀罗’和‘迦湿弥罗’为中心,按照传播地区的远近形成了同心圆式的四重佛教文化环带,处于不同文化环带地区的佛教文化呈现出一定的差异。”[6]最明显的标志就是,在贵霜王朝时期产生出了著名的“犍陀罗”佛教艺术。

贵霜是由原居于中国“敦煌祁连间”的大月氏人进入巴克特里亚(Bactoria)地区并征服当地的大夏国而建立的。公元前4世纪马其顿亚历山大大帝东征至印度河流域,广袤中亚地区进入“中亚希腊化”时期,各地域相继成立希腊式城邦国家,大夏即是其中之一。月氏征服大夏建立贵霜则是一个涉及民族移动迁徙的曲折过程。据《汉书·西域传》记载:“大月氏本行国也,与匈奴同俗。本居敦煌、祁连间,至冒顿单于攻破月氏,而老上单于杀月氏,以其头为饮器,月氏乃远去,过大宛,西击大夏而臣之。”[7]大月氏是典型的游牧民族,而在老上单于击破月氏杀其王之后,月氏遂弃河西之地逃到伊犁河流域,并驱逐居住在那里的塞种人据有此地。史树青先生在《“丝绸之路”的交通线路及古城考》一文中对其进行了考证,“汉文木简上所说的月支国,即大月支,位于葱岭以西,今阿富汗和巴基斯坦境内,大月支人原位于敦煌、祁连间,公元前160年为匈奴所败西迁。”①王国维认为大月氏当取道若羌、且末、于阗西迁,撰《月氏未西徙大夏时故地考》,载《观堂集林别集·卷一》,见新疆社会科学院考古研究所编《新疆考古三十年》,新疆人民出版社,1983年,第223页。“支”同“氏”为音韵区别,这进一步证实了月氏西迁所进入的地点即是阿富汗、巴基斯坦境内的兴都库什山区域,正是进入巴克特里亚的贵霜。

“塞种人”简称“塞人”,原是住在伊犁河流域的游牧民族。距今3000多年前,塞种人就已活动在帕米尔高原、天山及新疆北部的大部分地区。同众多游牧民族一样,塞人主要是随畜逐水草,兼冶炼和加工铁器,其首领被称作“塞王”。近数十年来,在哈萨克斯坦及伊犁地区出土了许多塞种金器,这些金器多以金箔等材质锤锻而成,造型以动物形象居多,锤锻工艺表明塞种人已具有较高的文明程度。

月氏占据了塞人的伊犁河流域,塞人转而徙走中亚以南地区,而乌孙又在匈奴的支持下攻击月氏,月氏被迫再次迁徙入中亚大夏地区并使之臣服。《汉书·西域传》如是记载:“乌孙国,大昆弥治赤谷城,去长安八千九百里。东至都护治所千七百二十一里,西至康居蕃内地五千里。不田作种树,随畜逐水草,与匈奴同俗。……东与匈奴、西北与康居、西与大宛、南与城郭诸国相接。本塞地也,大月氏西破走塞王,塞王南越悬度,大月氏居其地。后乌孙昆莫击破大月氏,大月氏徙西臣大夏,而乌孙昆莫居之,故乌孙民有塞种、大月氏种云。”[7]《史记》《汉书》等典籍史料都清楚说明了这个问题,就是大月氏引发了中亚地区民族迁徙的连锁反应。因此,只要涉及西域古代文化艺术、民族关系与中西文化交流便不能无视月氏在其间的重大作用,这也是治西域史者必须重视月氏研究的原因。

大月氏人将塞人驱赶使其“南越悬度”进入中亚、南亚地区。而《广弘明集·卷七》中一段文字则又叙述“塞种本允姓之戎,世居敦煌,为月氏迫逐,遂往葱岭南奔。”这再次说明大月氏对塞人的驱赶史实,另一方面也指明了塞人的迁移地点,即是葱岭以南,实际上仍然是由希腊人及其后裔掌控的大夏地区。

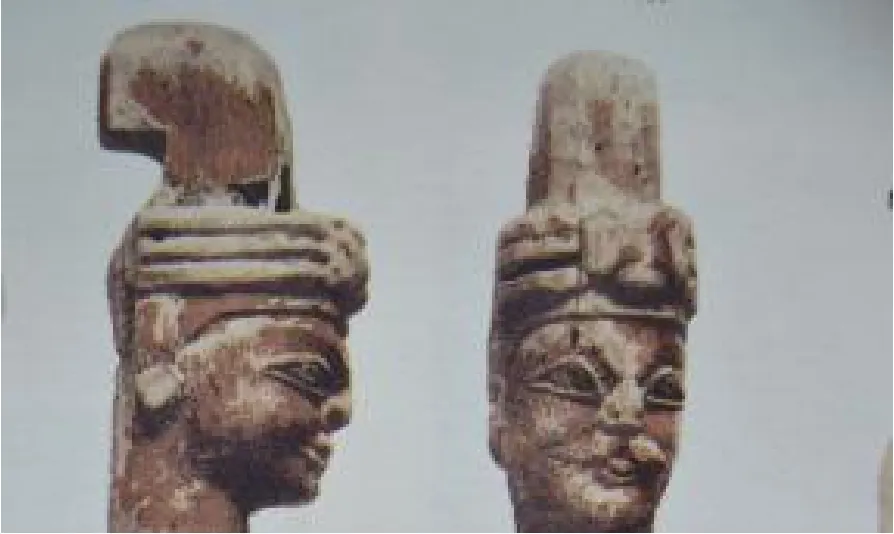

图1 塞人武士像(青铜)

活跃于伊犁河流域的塞人(如图1),波斯人和印度人称之为“萨迦”(Saka或Shaka),希腊人称之为“萨迦伊”(Sakai,“即我们的萨迦人”)[8]。“西迁的月氏对塞人的撞击在塞人中引起了总的反响,导致了他们入侵由亚历山大的继承者、希腊王公们所建立的巴克特里亚王国。……在月氏的压力下,塞人越过索格底亚那地区,然后进入了巴克特里亚,在此取代了希腊人。”[8]而其后,大月氏人又向南越过阿姆河北岸,取代了巴克特里亚的塞人。塞人受到月氏的攻击,即向葱岭以南占领了德兰吉亚那和阿拉霍希亚地区,这些地区成了“塞人的地区”,波斯语称之为“锡斯坦”。

对于贵霜复杂的民族成分,研究犍陀罗佛教艺术的英国学者约翰·马歇尔作了一个大体概括,“约公元前2世纪,希腊君主们取代了印度。在公元前1世纪早期,得胜的塞克人(Sakas)或斯基泰人(Scythians)占领了该地区,一个世纪后帕提亚人(Parthians)和贵霜(Kushans)又接踵而来。”[9]同时更多的历史学家也认为贵霜时代至少有三个民族决定了其文化的整体走向,即巴克特里亚希腊人(或巴里黑希腊人)、塞种人或西徐亚人、帕提亚人和后来建立贵霜的月氏人[10]。这是整体脉络上关于贵霜民族结构的背景状况,从中我们可以认识贵霜帝国多元民族和多元文化的特点。

通过以上论述可以看出,在中亚各民族的迁徙移动中,塞人与大月氏都先后到达了巴克特里亚(大夏地区),而大夏国最先由希腊人建立,因此该地较为明显的民族成分应当是希腊人→塞人→大月氏人。这也使得该地域在贵霜帝国成立后具有了三重文化原型的“混合型”文化模式。

二、于阗木雕造型中的三重图像志

希腊人、塞人和月氏人构成了贵霜的民族文化与历史,这一点在于阗地区所发现木雕的艺术特征中就有明显体现。在和田尼雅遗址出土了大量木雕,样式包括建筑梁柱、木门、门框、木椅、木凳等,这些木雕充分运用全因素的雕塑手法,用圆雕方式塑造出整体,又使用浮雕手法雕琢其中的花纹图案,在强调事物结构的同时也加强了对象自身的装饰性。

图2 尼雅木雕“人首兽身木椅腿”

尼雅木雕中的一件“人首兽身木椅腿”(图2)具有独特的营造法式,这件半人半兽的木椅腿,上部为戴着类似塞人尖顶帽的人头像,中部为兽腿,底端为马蹄形。众多的于阗木雕有着组合式的艺术造型,这些形象见于木座椅、窗雕、门饰等构件中,主体形象则为象、山羊、翼兽,其中装饰性浮雕花纹则用花叶、果实、四瓣花纹等,有的也用珠带、麦穗、绞丝纹、菱格纹作为边饰[11]。这些木雕几乎全部采用重点点缀、密集装饰的手法,事物表面不留任何空间。这一直就是西亚与中亚地区固有的传统装饰风格。

图3 塞人武士像

图4 尼雅木雕

(一)上部帽饰部分:塞人高尖帽样式

我们可以将图3与图4进行比较,从中即可发现它们在造型特征方面的渊源关系。图3塞人武士所戴“高尖帽”与图四中人首所戴“高尖帽”几乎相同,尽管“人首兽身木椅腿”中的帽饰作为木构件的一部分更多体现其结构功能,它的作用类似于一种独特的榫卯结构,这也是木制器具的常见形制。但除去实用性功能外,其造型则显示出了与塞人帽饰类似的样式特征,如图5、图6所示,特别是“人首兽身木椅腿”的人首部分更具有浓厚的塞人艺术特征。

图5 尼雅木雕帽饰

图6 塞人武士像帽饰

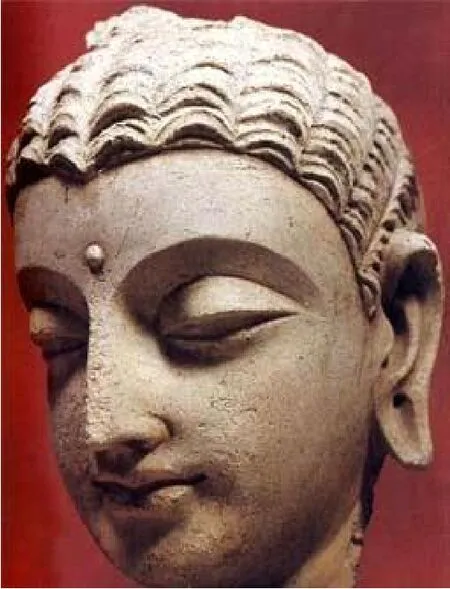

(二)中间部分的人物形象特征:犍陀罗雕塑样式

“人首兽身木椅腿”的人像部分则显示出明显的犍陀罗造型艺术特征。犍陀罗美术是佛教美术的经典样式(如图7),也是最早形成的佛教造像之一,作为世界范围内佛教的中心与策源地,犍陀罗地区的教义思想与造像范式一直沿循丝绸之路向东传播至云冈、龙门石窟,并在唐朝时期传入日本的京都、奈良等地,深刻影响了佛教的审美造型与视觉心理。

犍陀罗古称“罽宾”,在两晋至北朝时期,中国史书中也称之为“迦湿弥罗”。犍陀罗美术是“佛教美术的起源,佛像的起源,大乘佛教美术的起源”[12],也是融合希腊文化与佛教艺术而形成的造型样式。犍陀罗美术在贵霜帝国时期得到了最大的发展,“在犍陀罗制作了许多单尊体的佛陀像,虽然那是极其人性化的佛像,但仍体现了佛陀‘超越世俗的人像’的形象”[12]。犍陀罗作为贵霜帝国的一个区域,它包括今巴基斯坦白沙瓦、阿托克和拉瓦尔品第地区,这也接近贵霜的首都富楼沙,而另外一则材料则指出犍陀罗的位置在印度河同喀布尔河会合地区的附近[10]。

图7 犍陀罗佛像

贵霜帝国在迦腻色伽统治时期国力臻于强盛,在崇信并大力向外传播佛教的过程中,犍陀罗雕塑作为佛教的标准图像样式也随着佛教的发展而传播至四方。如图7《犍陀罗式佛像》所示,犍陀罗雕塑的突出特征就在于其物象本身是以希腊人为原型的雕刻形象,但内容归属上则是佛教题材,这就像人们通常所认为的那样,犍陀罗雕塑是用贵霜帝国的希腊男子作为模特与原型雕刻成的佛陀形象。这些塑像庄严肃穆,虽然许多单体塑像极具人性化特征,但体现了佛陀超越世俗的风格形象。因此,犍陀罗雕塑最明显之处就在于人物形象的希腊化特征,这一点从尼雅木雕“人首兽身木椅腿”的人物形象就可以看出来。

木雕“人首兽身木椅腿”上部的人物形象也是一个年轻男子头像。从图5和图7的比较中就可看出,木雕头像具备了希腊人的特征,如突起的眉弓,自前额平面化连接平直高耸的鼻子,结构分明的脸部造型以及生动传神的表情,这既是希腊人的形象再现同时也是犍陀罗雕塑的典型特征。由此即可看出该木雕所具有的贵霜艺术造型传统。

(三)下部马蹄造型:大月氏的游牧文化元素

如前所述,大月氏是典型的游牧民族,《汉书》的记载“大月氏本行国也,与匈奴同俗”,表明它作为“行国”的游牧民族的同时,也具有与匈奴相同的游牧文化。从中国北部的漠北与中亚伊犁河流域再绵延至小亚细亚,也即“从中国东北边境到布达佩斯之间、沿欧亚大陆中部的北方伸展的一个辽阔地带,这是草原地带,西伯利亚森林从它的北缘穿过。”[8]这一地理区域即是世界范围内横亘亚欧大陆的草原丝绸之路,也是草原文化的发祥地。应当说,草原文化的核心艺术样式就是以动物形象为主要造型样式的艺术样式,这也是千百年来游牧民族沉淀于民族内心深处的艺术形象,是其审美心理与审美意识的典型反映。

以动物造型为主要样式体现在两个方面:一是突出其自身形象,强化其动物特征;二是强调其装饰特征。伴随着这种装饰特征的发展,草原艺术也日益发展出了一种风格化的动物艺术装饰。就是说,“草原古代史上一个突出的特征是发展了一种日益风格化的动物艺术,这种艺术显然是独创的,是为装饰镶嵌在马具和装备上的铜片、银片和金片而设计的,是游牧民的一种奢侈品。”[8]由此可看出,“风格化的动物艺术”与装饰性的手法一直是游牧民族的艺术传统,而且马是这种艺术传统的重要表现对象。

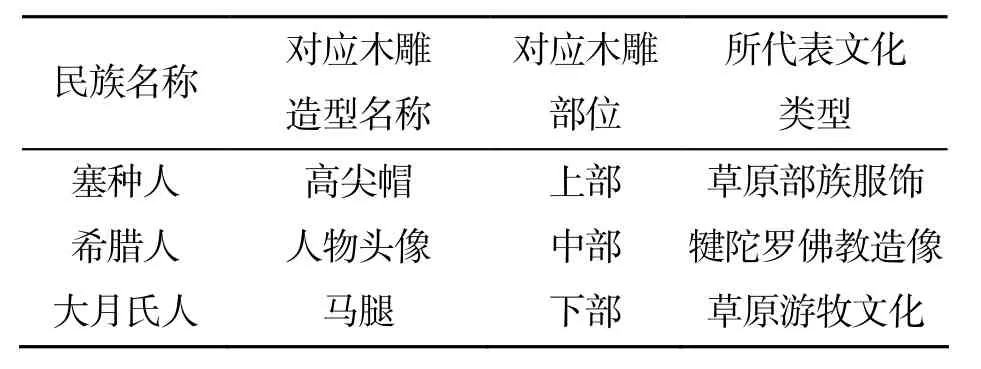

草原是马的故乡,同塞种人的习俗相同,马也是大月氏人须臾不可分离的伙伴,从而也是他们倾心描绘的对象,金属装饰品、马具、游牧装备上的饰片,连同日常生活的家具陈设也都与马的形象密切相关。这从而说明了大月氏人所具有的游牧文化传统与“人首兽身木椅腿”木雕下部马腿造型之间的紧密关系。从该木雕的整体造型上来看,它恰恰表示了一种复合型的文化特征,即每一部分都代表着一种造型样式,这几种造型样式共同组合成为一种新的风格类型,这也正是贵霜帝国的文化形态。贵霜本身由多元的民族组成,其文化形态也形成了多元化的特点,希腊人、塞种人、大月氏人构成了贵霜主要的民族成分,因此“人首兽身木椅腿”木雕的上、中、下三部分恰好可以对应着不同民族的造型样式。这种关系可用表1来表示:

表1 木雕各部分造型所对应的文化类型表

艺术形式与产生它的文化形态息息相关,即它必须与当地文化结合起来才具有生命力,同时也会更加契合人们的审美心理,这也是艺术传播过程中颠扑不破的原则。依据这一原则重新审视“人首兽身木椅腿”木雕就会发现,其自身造型结构与文化元素正是贵霜多元文化传统的展现,而且二者的相互作用也是明显而内在的,这从而保证了其产生与传播的框架系统。正是在这一框架系统下,木雕的形制、功能与审美意识形成为一个整体并在造型艺术领域中表现出来。究其根本,这仍然是贵霜在多民族基础上形成的“混合型”文化形态的具体体现。

三、于阗木雕与贵霜艺术传统的渊源

应当说,贵霜的文化艺术传统自公元前2世纪起就已深刻影响了于阗地区的艺术面貌,也左右了塔里木盆地南端的文化进程。《大唐西域记》与藏文文献都记载于阗这一区域在公元前的两个世纪内曾被旁遮普西北部的怛叉始罗人(即希腊语中的塔克西拉人)征服统治。“这是一个非常有意义的事实,因为在印度(贵霜)境内,只有过去曾以怛叉始罗为中心的那片地区使用过木牍上的这种佉卢文字。”[13]怛叉始罗就是贵霜帝国的犍陀罗地区,这就说明了犍陀罗与于阗之间一直具有根深蒂固的文化脉络,也证明早在佛教传入塔里木盆地之前贵霜与于阗之间就具有文化的相互影响与渊源关系。

更进一层的意义还在于,从文字的角度来说,“仅用佛教的传播并不能充分解释木牍上的语言和文字,因为根据现有资料来看,佛教带到中亚作为宗教语言的是梵语,而文字(字母)则是婆罗谜文。”[13]于阗地区发现的大量佉卢文字说明贵霜与于阗之间有着紧密的文化交流,而且这种交流早在佛教传入于阗之前就已经十分密切。因为佉卢文虽然作为贵霜帝国的官方文字,但它并不是贵霜佛教的规范性语言。史料记载迦腻色伽在克什米尔进行了一次大规模地订正佛典的运动,《大唐西域记》记载“犍陀罗国迦腻色伽王,以如来涅槃之后第四百年应期抚运,王风远被,殊俗内附。机务余暇每习佛经,而诸异议,部执不同。时胁尊者曰:如来去世,岁月逾邈,弟子部执,师资异论各据闻见,共为矛盾。王乃宣令远近,召集圣哲。于是四方辐凑万里星驰,英贤毕萃睿圣咸集。”[1]匈牙利历史学家J·哈尔马塔在《贵霜王朝的语言与文献》一文中对上述事实也有着相同论述,认为在克什米尔进行的“说一切有部”的佛经结集统一规范了佛教语言,即标准的梵语[2]。通过这次订正佛典,梵语雅语成为佛教的规范语言,梵语与贵霜王朝的官方文字佉卢文及地方语言犍陀罗语通用于贵霜境内。由此判断,出现于塔里木盆地于阗地区的佉卢文很大程度上其年代早于佛教的传入时期,据此推断于阗木雕与贵霜文化之间的渊源更为久远。

于阗木雕作为一种民间艺术样式,其内涵根植于浓厚的民族文化传统之中,同时也是与中亚艺术密切交流的结果。从历史上来看,贵霜的犍陀罗地区一直具有制造生产木雕的传统,从波斯阿黑门尼德王朝的大流士一世时期起当地的木雕艺术就已著称于世。“犍陀罗是大流士一世治下一个与印度分开的国家,那里出产一种特殊的木材。这种木材可能是杉木,也可能是野橄榄木。”[10]波斯文化的影响使得这种中亚木雕具有了浓厚的波斯艺术因素。波斯艺术强调独特的造型与装饰性,这种特征在于阗木雕中也可清晰地体现出来。

从材料方面来看,中亚地区出产适宜生产木雕的优质木材,这提供了材料的先决条件,从而使这种木雕工艺延续了漫长的历史时期。这种优质木材是杉木、野橄榄木,在于阗地区则演变为杨木、沙枣木,这些木材材质细密、可塑性强,适于进行造型上的加工雕刻,从而形成木雕工艺作品。在中亚及南亚一些地区,“后者(野橄榄木)至20世纪初还大量运销白沙瓦,用来制作木碗、木盘等木制器皿。由于森林遭到无情的砍伐,现在已罕见了。”[10]除了适宜的木材,据记载阿拉乔西亚(今坎大哈地区)也拥有大象等动物,象牙及其雕刻制品从那里输往波斯和其他地域[10],证明当时中亚地区有着优越的自然地理环境,这为木雕的制作提供了客观条件,作为一种传统民间艺术样式,木雕也传播至塔里木盆地各地。

塔里木盆地的木雕造型艺术传统有着近两千年的历史,最早的木雕器物在尼雅遗址中就有发现。“(尼雅遗址)这些房屋中的其中一间,很快就发现了一些表面雕刻着精致花纹的木片,它们所显示的雕刻风格与犍陀罗早期的雕刻品相类似。”[13]尼雅遗址位于和田东部的民丰县境内,是古于阗的一部分。尼雅作为东汉时期的遗址反映的是公元1—3世纪的社会文化场景,而其中就已经有了“雕刻着精致花纹的木片”,这说明了于阗木雕长远的历史底蕴。木雕之上的“雕刻风格”则是与“犍陀罗早期的雕刻品相类似”,如前所述,犍陀罗艺术是贵霜王朝境内最为著名的佛教艺术样式,由此可以判断从上古时期起于阗木雕在造型特点、雕刻风格等方面就与贵霜文化有着一致的渊源关系。除去造型手法的因素,从主题方面来看,“这些(尼雅木雕)雕刻艺术的主题,很像在优素甫赞和斯瓦特佛寺的浮雕上见到过的古代犍陀罗艺术。这种艺术形式所表明的年代和佉卢文木牍的年代非常近似。”[13]佉卢文和犍陀罗艺术是贵霜帝国的两种重要文化元素,它们是同一时期的产物,二者共同出现于于阗的尼雅,也再次确证它们和于阗木雕之间的关系,而木雕的雕刻主题事实上也和贵霜的犍陀罗艺术是一脉相承的。

贵霜的犍陀罗佛教艺术不但蜚声于中亚及塔里木盆地周边地区,而且沿着丝绸之路一直传播至山西大同的云冈石窟、河南洛阳的龙门石窟等地。作为影响深远传播广泛的艺术范式,“犍陀罗艺术在中亚本来是一种石刻艺术,传入新疆后却变成一种木雕或泥塑艺术。究其原因,主要因为新疆缺乏适合雕刻人像的优质石材。”[14]由此看来,艺术与产生它的环境本身也是密切一体的,这种环境也包含了它所蕴含的材料、气候等自然因素和更为关键的人文因素。

从更为广泛的人文因素上来说,犍陀罗、马土拉、巴克特里亚、那伽拉哈拉四个大的文化区域构成了贵霜复杂多样化的文化面貌,“中亚希腊化”的影响使得希腊城邦巴克特里亚(Bactoria)显示出了复杂的、合成的和进化的艺术。这种要素组合即是——希腊母题、草原动物风格、印度佛教艺术等元素嫁接至土著的巴克特里亚艺术传统而形成的新型艺术样式,这种艺术样式也影响了贵霜的整体文化进程,且因艺匠的创造性而得以演变。这种新型艺术也传入塔里木盆地,继而影响了于阗的艺术面貌[2]。

四、结语

从大的文化板块上来说,于阗处于东西方文化交接地带,中古时期其东方是中原文化的东汉,向西越过葱岭则是中亚地区的贵霜王朝。于阗在丝绸之路上的要冲位置使它能够将多元化的文明成果加以融汇吸收,并形成为一种新型的综合化风格,木雕是其中颇具典型性的艺术样式。

贵霜的文化艺术对于阗的重大影响是由其自身特点决定的,“贵霜广大区域内的艺术风格并不统一。业已辨别出几个地方中心和具有特色的流派,而且可将贵霜帝国划分成四个主要的艺术区:巴克特里亚,即乌浒河(阿姆河)及其支流区域的吐火罗斯坦;阿拉霍西亚与那伽拉哈拉(Nagarahāra,即Ninhār),今喀布利斯坦以及阿富汗的贾拉拉巴德省;巴基斯坦的犍陀罗;印度的马土拉。”[2]这符合历史地理学的观点,贵霜帝国不同的文化区域板块、人种、民族造就出了不同的艺术体系,“尽管各地区之间存在着形形色色的差异,但在政治方面则是一致的,而这十分有利于各地不同的艺术文化观念,……最终导致在主题、图形、姿势等方面共享资源,从而有可能将贵霜人的艺术视作一个整体。”[2]贵霜文化既可以影响单一艺术形式木雕的造型审美,也对于阗地域的木质家具、门楣、建筑等工艺装饰有着现实影响,使其向着夸张性、装饰性等多种形象特征的方向发展。木雕的每一部分在体现出具体风格的同时,也从图式渊源、塑造手法等方面体现出与中亚贵霜文化艺术的源流关系。

[1]〔唐〕玄奘,辩机.大唐西域记[M].南宁:广西师范大学出版社,2007:45-187.

[2][匈牙利]雅诺什·哈尔马塔.中亚文明史·定居文明与游牧文明的发展:第二卷[M].北京:中国对外翻译出版公司,2002:188-351.

[3]贾应逸,祁小山.印度到中国新疆的佛教艺术[M].兰州:甘肃教育出版社,2002:112.

[4][苏联]斯塔维斯基.古代中亚艺术[M].路远,译.西安:陕西旅游出版社,1992:53.

[5]晁华山.佛陀之光——印度与中亚佛教胜迹[M].北京:文物出版社,2001:130.

[6]四川联合大学西藏考古与历史文化研究中心,西藏自治区文物管理委员会.西藏考古第1辑[Z].成都:四川大学出版社,1994:165-177.

[7]〔汉〕班固.汉书[M].北京:中华书局,2007:967-970.

[8][法]勒内·格鲁塞.草原帝国[M].蓝琪,译.北京:商务印书馆,1998:4-56.

[9][英]约翰·马歇尔.犍陀罗佛教艺术[M].许建英,译.乌鲁木齐:新疆美术摄影出版社,1999:1.

[10][巴基斯坦]穆罕默德·瓦利乌拉·汗.犍陀罗艺术[M].陆水林,译.北京:商务印书馆,1997:21-35.

[11]王炳华.精绝春秋[M].杭州:浙江文艺出版社,2003:108.

[12][日]宫治昭.犍陀罗美术寻踪[M].李萍,译.北京:人民美术出版社.2006:2-4.

[13][英]奥里尔·斯坦因.沙埋和阗废墟记[M].殷晴,译.乌鲁木齐:新疆美术摄影出版社.1994:226-250.

[14]林梅村.丝绸之路考古十五讲[M].北京:北京大学出版社: 2006:22.

(责任编辑:赵旭国)

Textual Research of Cultural Origin of Khotan Woodcarving with Kushan Culture in

Central Asia

ZHANG Jian-Bo1,2,LI Qin-Zeng3

(1.Xi'an Academy of Fine Arts,Xi'an 710000,Shanxi,China;2.Department of Fine Arts,Xinjiang Arts University,Urumqi 830049,Xinjiang,China;3.School of Literature and Art,Shihezi University,Shihezi 832003,Xinjiang,China)

Khotan woodcarving is an important folkart style in the western regions.The unearthed woodcarvings in Niya show triple different iconographic sources,which have something to do with the Saka culture,Gandhara Buddhist statues,and nomadic culture of Dayuezhi.These also embody the mixed art feature of Kushan culture in the Khotan woodcarving.

Khotan;woodcarving;Kushan culture;Central Asian art;Gandhara statues

K36;J322

A

1671-0304(2015)02-0117-08

2014-03-21

时间]2015-04-01 9:06

教育部人文社科项目“丝绸之路南道佛教艺术及其中亚传播路线研究”(14YJA760049);新疆维吾尔自治区美术学重点学科重点项目(2013MSXZDXKEZ)。

张健波(1973-),男,山东潍坊人,西安美术学院2011级博士研究生,新疆艺术学院美术系副教授,主要从事丝绸之路艺术研究。

URI:http://www.cnki.net/kcms/detail/65.1210.C.20150401.0906.008.html