我国追索流失海外文物的路径选择与新发展

张 建

我国追索流失海外文物的路径选择与新发展

张 建

文物作为洞烛民族历史的镜鉴,在增强民族认同与文化体认上意义卓著。中国近代史上大量文物流失海外,在新的时代背景下政府与民间层面充分利用多元化的追索路径实现文物回归,以国际法视角对法律、外交、商业路径对流失海外文物追索进行评估有助于深化理论研究。我国历史悠久,文物资源丰厚,而历史原因造成了我国文物流失海外现象严重,因此,结合我国相关实践的对话,总结前沿进展,关注新出台的《敦煌宣言》及我国《文物保护法》修订中的法律问题,殊为迫切且具有深远的现实意义。

文物流失;跨境追索;文物保护法;敦煌宣言

一、引言

(一)我国文物流失的历史分期

作为集体记忆与社会价值的媒介,文物暗藏着各个民族的心理构图与文化密码,借此我们可以洞烛各民族之形成与历史变迁。从更宏观意义上来讲,各民族丰富灿烂的文物交相辉映,构成一幅色彩斑斓的文明拼图。观之,我们可以破译全人类波澜壮阔的文化发展史,恰如美国历史学家克拉克洪尝言:文物是一面巨镜,以之为鉴,人类方可窥见自身之堂貌。①转引自霍政欣:《1970年UNESCO公约研究:文本、实施与改革》,中国政法大学出版社2015年版,第1页。而对我国而言,悠久的历史文明积淀了丰富厚重的文物资源,此乃中华民族之脉,也是民族身份认同的核心载体,故此,文物于我国之意义自不待言。

然而,由于复杂的多重原因,我国同时是全世界文物流失最为严重的国度。霍政欣教授曾言及中国文物流失之情状:流失文物的数量极其之大,文物流失跨越的年代极其长远,文物流失的背景极其复杂。以历史视角观览,有三个阶段堪称我国文物流失的高峰期:第一阶段,十九世纪中叶至二十世纪初,主要因两次鸦片战争及八国联军侵华对我国文物所造成之毁灭性破坏;第二阶段,20世纪 20年代至1949年新中国建国前夕,抗日战争与内战下的中国处于内忧外患之际,战乱中的文物破坏与流失亦是掠夺性灾难;第三阶段,在对外开放政策开启直至当下,和平时期的文物盗掘与非法出境状况同样堪忧,令人不忍直视。②霍政欣:《追索海外流失文物的法律问题》,中国政法大学出版社2013年版,第242~244页。

(二)文物追索的国际努力及法律困境

面对光彩夺目的灿烂文化瑰宝,国民在为祖国的悠久历史与中华民族创造力自豪的同时,也对文化遗产大量流失海外而叹惋。为此,我国政府与民间企业始终未曾放弃对流失文物进行追索的努力,广泛运用外交谈判、商业回购、国家间合作执法、国际民事诉讼等各类方法推动文物返还。在国际公约层面,我国分别于1989年、1997年、2000年加入了《关于禁止和防止非法进出口文化财产和非法转让其所有权方法的公约》(以下简称“1970年公约”)、《国际统一私法协会关于被盗或者非法出口文物的公约》(以下简称“1995年公约”)、《关于发生武装冲突情况下保护文化财产的公约》(以下简称“1954年公约”)。在双边条约方面,我国相继与秘鲁、意大利、印度、美国、埃及等近二十个国家签订了涉及打击文物非法越境及促进文物返还的双边协定。这些国际法律文件为我国追索流失海外的文物提供了法律支撑,但任何国际法文件的起草无不是利益博弈的产物,一方面体现为个案中对条约的理解与适用存在分歧,另一方面公约的对人拘束力仅限定为缔约方且对事拘束力通常无溯及力,考虑到立法技术与缔约程序的掣肘,公约在作为法律武器时的现实效用往往大打折扣。①霍政欣:《追索海外流失文物的法律问题探究》,载《武大国际法评论(第十二卷)》,武汉大学出版社2010年版,第95页。为深入理解跨国文物追索的困境所在,有必要就各国理论与实践的观点交锋进行回顾。

二、文物返还问题的“国际主义”与“民族主义”

(一)两种类型化理论的提出

20世纪 80年代伊始,美国法学家梅利曼从全球各国对待跨境文物追索的实践出发,总结得出跨境文物返还的两种基本立场:第一种立场,以埃及、中国、希腊等主要的文物流失国为代表的国家坚持“文化民族主义”,即认同文物是特定地域文化的产物,如果割裂单件文物与原有文化背景之间的关联,就如同无源之水、无本之木,必不久矣,只有将博物馆中的展览品归附于其原初背景下,方可展现其所承载的历史信息。第二种立场则针锋相对,以英美和法国等文物流入国为代表的国家坚持“文化国际主义”,其强调文物应归属于全人类共同的文化遗产,而并非任何国家或个人私有,只有将文物收藏并保存于使其免遭破坏的场所,方可维系全人类的文化遗产并发挥文物自身的最大价值。②See John Henry Merryman, Two Ways of Thinking about Cultural Property, American Journal of International Law. Vol.80, 1986, p.846.

(二)关于“普世性博物馆”的辩争

这两种立场从某种程度上渗透进了上述的国际公约文本中,梅利曼认为:“1954年公约”在序言中即指明文物为全人类文化遗产,而“1970年公约”则将民族文化遗产的理念贯穿于整个公约文本中。③吕建昌、邱捷、胡盈:《单边诉求与多边合作:文化遗产的返还之路》,载《东南文化》2013年第4期,第17页。但也有学者做不同解释,主张“1954年公约”的序言并不能为文化国际主义充当论据,而是旨在从和谐一致的意义上解决共同利益与个体利益的关系。④[澳]林德尔·V·普罗特主编,国家文物局博物馆与社会文物司译:《历史的见证:有关文物返还问题的文献作品选编》,译林出版社2010年版,第101页。2002年十八家国际博物馆联合发表《关于普世性博物馆重要性及价值的宣言》(以下简称《宣言》),坚称其作为普世性博物馆所肩负的“特殊使命”——几十年前甚或几百年前存放于欧美各博物馆的展品应当被继续持有,理由在于博物馆为很久前已脱离其原属地的文物提供了有效果、有价值的环境,博物馆的广泛展出也为不同民族欣赏古代文明提供了契机,而对持有丰富藏品的博物馆加以收缩是对所有观众的伤害。《宣言》随即在博物馆界引发了激烈争辩:参与签署的大英博物馆馆长尼尔·麦格雷戈高度赞颂《宣言》对共同价值和共同目标史无前例的声明,有助于防止世界遗产的流失;肯尼亚国家博物馆馆长乔治·阿邦古则强烈质疑所谓的“普世性”是否存在及其判定标准,世界上每家博物馆都有其独特性进而对人类具备普世价值,如肯尼亚国家博物馆在生物多样性、单一人类学、艾滋病疫苗方面有极高造诣却未被要求加入普世性博物馆群体,签字的十八家博物馆全部属于欧美地区拥有大规模藏品的富裕博物馆,其行为与其说是维系全人类普世利益不如说是规避返还文物的对话。①[澳]林德尔·V·普罗特主编,《历史的见证:有关文物返还问题的文献作品选编》,国家文物局博物馆与社会文物司译:译林出版社2010年版,第107页。

(三)文化国际主义的历史语境思考

究其根源,“文化国际主义”为跨境文物追索带来的理论障碍,离不开人类文明进程中的“帝国主义”。自公元前4世纪的罗马人扩张至拿破仑对意大利、埃及等国的征伐,再到美国对印第安人的毁灭,直至第二次世界大战后第三帝国的覆灭,某种程度上都被归结于“艺术帝国主义”范畴,其帝国行径及霸权意识所附带的文物掠夺对世界多数国家的珍贵文物造成了不可估量的破坏。②最早的侵略手段获取文化财产的事例当属希腊神话中的伊阿宋掠夺金羊毛的事例,侵略式艺术帝国主义在公元前396年罗马军队洗掠维依城事件中被制度化,参见约翰 ·亨利 ·梅里曼编,国家文物局博物馆与社会文物司译:《帝国主义、艺术与文物返还》,译林出版社2011年,第4页。但从梅利曼教授对“1954年公约”的解读可以体悟到,其并非出于狭隘的经济利益考虑,而似乎确实存在某种超越的人类学价值理念,这突出体现在“文化国际主义”语境下支持返还对话的三条附加原则:保存(防止文物被破坏或损害)、事实(通过研究文物背景可得出的信息和见识)、接触(学者、公众研究和享受的机会)。③Merryman, The Nation and the Object, International Journal of Cultural Property, Vol.3 No.61, 1994, p.158.

三、文物追索的国家实践及路径选择

(一)我国文物追索的国家实践

在国际语境下,文物流失国通常固守“文化民族主义”而积极呼吁文物返还,文物流入国及部分欧美博物馆则以“全人类文化遗产”或“普世价值”来使其所持有的文化财产权属正当化。不管立足于哪类立场,理念上的冲突在所难免,其最终均有必要落实到国际关系实践中,寻求文化领域的国际合作,突破既有思维而对价值冲突加以弥合。根据中国文物学会不完全统计,自鸦片战争以来,因战争被劫掠与因盗掘、盗凿、非法贸易而流失海外的中国文物,超过1000万件流失到欧美和东南亚地区,其中国家一、二级文物多达上百万件。联合国教科文组织NUESCO的统计结果则更令人触目惊心,在47个国家的200多家博物馆中有中国文物164万件,而民间收藏数量超过馆藏数量十倍之多,约1700万件。④白雁:《海外藏中国文物文明之冠上散落的珠宝》,载《现代快报》2014年5月9日,第A27版。截至目前,依据国际公约和双边协定,并通过与国外有关博物馆和收藏者的沟通、合作,我国已多次成功追索了部分非法流失境外的中国文物。

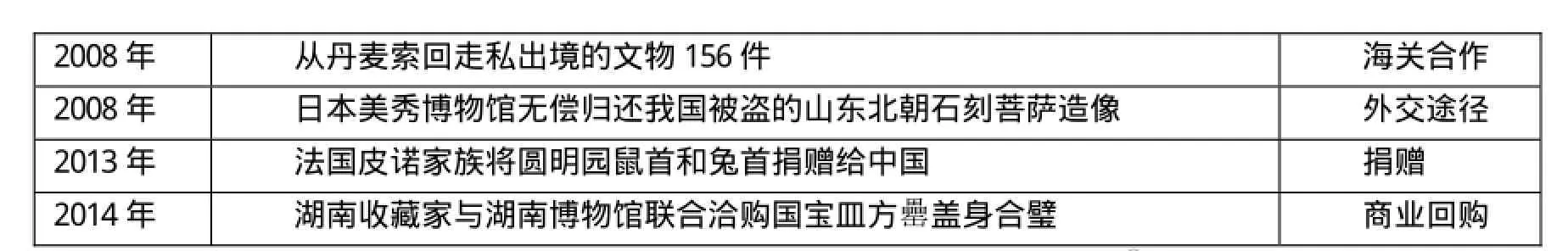

表1:我国成功追索海外流失文物的事例统计①参见国家文物局博物馆司:《社会文物管理改革开放30年》,载《中国文物报》2008年12月3日,第3版;白红平:《非法流失文物追索中的法律冲突及中国的选择》,法律出版社2014年版,第274页。

(二)跨国文物追索的多元路径及其应用

从现有资料不难发现,外交途径、捐赠或商业回购、在国际条约或双边协定框架下的国家合作、跨国民事诉讼或国际仲裁等法律手段堪称追索海外文物的几类基本路径。尽管我国在不同事例中运用的手段各异,但不妨从法律层面对各类路径进行理性的客观反思。

第一,外交谈判与协商是指当事方为解决有关文物争议而直接交涉,通过澄清事实、阐明观点、消除隔阂、增进了解而寻求各方均可接受的解决方案。②霍政欣:《追索海外流失文物的国际私法问题》,载《华东政法大学学报》2015年第2期,第105~114页。多数学者主张外交途径实际上是解决文物争议的重要选择,一方面其并不囿于国内法和公约的束缚,各当事国以相对平等的地位进行对话交流,消弭误解,以真切地还原文物的保存环境;另一方面外交途径具有灵活性,在宏观的外交理念下,不仅主权国家间可以展开官方外交,自然人与法人同样可以进行民间非官方协作,且协商本身作为利益博弈的产物,其后果更能为各方所接受并自愿执行。国际上已有比较成功的例证,如2010年法国与韩国通过首脑会谈,协议将法国劫掠的外奎章阁图书以“租借”方式交韩国保管;同年韩国又与日本进行谈判促使后者归还《韩国王室仪轨》等文物;2007年希腊通过外交协商促使丹麦收藏者返还雅典城大理石凸版石雕,瑞典归还被盗的阿波罗太阳神雕像;2005年意大利经过协商向埃塞俄比亚归还后者的国宝阿克苏姆方尖碑等。③参见霍政欣:《追索海外流失文物的法律问题》,中国政法大学出版社2013年版,第211~212页。但客观来讲,外交问题无小事,由于牵涉到国家间政治、经济、军事等根本方面,外交途径实不应当作为追索海外流失文物的首选方略。2013年荷兰政府归还塞浦路斯神像的事例证实,直至穷尽司法程序后政府方通过外交途径追索文物。④王瑞芳:《向荷兰追索肉身坐佛会遇到哪些法律障碍》,http://fangtan.china.com.cn/2015-03/23/content_35129541.htm,下载日期:2015年6月16日。

第二,作为两类不同的文物回归路径,捐赠与商业回购呈现不同的形态:前者系海外文物收藏者或收藏机构将流失文物无偿捐赠国家或文博机构的公益行为;后者则是有关机构或个人参与拍卖或其他商业渠道,通过支付对价而将文物购回的行为。通过官方或私人或民间团体参与商业回购而实现文物回归的积极意义自不待言,如2007 年何鸿燊 经由拍卖购得的圆明园青铜器兽首,但这类途径在某种场合下却可能会被不法文物投机商所绑架,进而致使文物拍卖价格飙升,间接助长文物盗掘与走私。⑤参见单霁翔:《回购流失海外文物是对走私活动的纵容》,http://culture.people.com.cn/GB/87423/8753-299.html,下载日期:2015年6月15日。

第三,在条约法框架下的公法路径,特指在已有公约框架内通过合作执法手段追索流失海外的文物,直接体现为按照条约法向国际法院裁判,以及按照双边协定要求海关对文物非法出入境进行控制。在世界范围内,文物交易是仅次于毒品和武器交易的第三大跨国非法交易,其高额利润直接导致了全球性文物犯罪量剧增,因此从进出口角度控制文物在国际间的流转不失为遏制文物流失的有效手段,“1970年公约”尤为如此。⑥李玉雪:《文物返还问题的法律思考》,载《中国法学》2005年第6期,第103页。而通过国际法院解决文物返还争端则比较鲜见,典例如1959年柬埔寨向国际法院起诉泰国要求后者撤离柏威夏寺,而领土争端伴随了文化财产返还事项,最终国际法院经表决通过判决命令泰国撤离柬埔寨领土并归还相关文物。①高翔:《国际法视角下的柏威夏寺领土争端 及其对我国的启示》,载《东南亚研究》2009年第4期,第9~14页。

第四,跨国民事诉讼的国际私法路径,是从流失文化财产物权角度以适格当事人在有管辖权的国内法院通过提请返还之诉的方式,请求法院在查明事实并准确适用法律的前提下判令被告归还流失文物。与国内诉讼不同,跨国诉讼涉及诸多颇为纷繁复杂的法律障碍:首先,就管辖权问题来讲,国际上普遍存在各国对同一民事纠纷的管辖冲突,且该领域并未达成广为接受的解决管辖权冲突的公约;其次,就诉讼主体适格来讲,原告必须能够证明其与本案存在法律上直接的利害关系,否则无权提起诉讼,例如2009年以刘洋律师为代表的律师团在赴法国进行追索圆明园兔首、鼠首的民事诉讼前更换原告(从“全球爱新觉罗家族宗亲会”到“欧洲保护中华艺术协会”),最终却仍然因原告不具备诉讼主体资格而被法国法院驳回诉讼;再次,由于跨境诉讼属于涉外案件,因而需首先解决争议客体的识别问题,例如某些文物究竟依何种标准来划分为动产或不动产?这不仅关切到管辖问题,也与后续的法律适用密切相关。②例如1988年由法国最高法院做出终审判决的阿布格诉日内瓦村案,参见霍政欣:《追索海外流失文物的国际私法问题》,载《华东政法大学学报》2015年第2期,第108页。在法律适用中通常会经由法院地冲突规范而援引准据法,外国法的查明与适用本身也是个无法轻易逾越的“门槛”。最后,诉讼时效、物权的取得时效及善意取得、证据获取及证明程序、跨国诉讼的时间及费用成本问题都对跨国民事诉讼方式追索海外文物提出了各类挑战。

第五,通过仲裁等替代性纠纷解决机制来实现跨国文物追索,是指通过当事各方间所达成的协议,自愿将其文物争议提交临时仲裁庭或常设仲裁机构等中立的第三方裁断,由第三方依据法律规则或原则作出裁决并约束当事方的一种路径。相比于公法或跨国民事诉讼,替代性方式中当事方的立场从对抗性转向合作,既能有效解决相关文物争议又不会因对抗交锋而破坏后续合作关系,因而从国际实践来看取得了不菲的成果。2000年厄立特里亚与埃塞俄比亚两国政府达成和平协议并设立了两国间“索赔委员会”,后厄立特里亚政府向该委员会提起仲裁,要求埃塞俄比亚返还埃方军队自玛塔拉石碑劫掠的文物并承担赔偿责任,委员会经查明事实,根据双方和平协议的相关条款作出了有利于申请方的裁定。③See Irini Stamatoudi, Cultural Property Law and Restitution:A Commentary to International Conventions and European Union Law, Edward Elgar Pub (2011), p.196.此外,联合国教科文组织(UNESCO)“促进文化财产归还原属国或返还非法占有文化财产政府间委员会”(ICPRCR)于2010年制定了《调停与和解议事规则》,为文物纠纷提供了更为多元化且高度专业化的替代性纠纷解决路径。

四、我国追索流失海外文物的新发展

(一)2015年《中华人民共和国文物保护法》的第四次修正

自1982年全国人大常委会第25次会议通过《中华人民共和国文物保护法》(以下简称《文物保护法》)之日起,我国文物保护问题开始纳入法治调整的范畴,相关文物工作的开展迈入法制化的轨道。三十多年来,为应对实践中涌现的新问题,《文物保护法》频繁修订。尤其在最近几年,继2013年第十二届全国人大常委会第3次会议对本法进行第三次修正后,第十二届全国人大常委会第14次会议于2015年又对本法进行了第四次修正。应当讲,《文物保护法》为我国文物事业的开展起到了保驾护航的制度性功能,其中自然也囊括了打击文物走私与非法出境、促进文物追索工作。具体而言,立法对追索流失海外文物的作用重点体现在以下几方面:其一,《文物保护法》第5条明文确立了文物的国家所有权,从而授予了国家在跨境文物追索中适格的当事人地位;其二,历次修订使得我国的文物出境制度渐趋严格,尤其在2007年修正案中增设“文物出境入境”专章,从源头上管控文物走私与非法出境的概率;其三,2015年最新修正案规定考古发掘的文物,应当登记造册,妥善保管,并交由法定单位收藏,这实际上也在一定程度上对日益猖獗的非法盗掘起到事前防范的效用,并通过信息登记使得文物“身份化”。

(二)2014年通过《关于保护和返还非法出境的被盗掘文化财产的敦煌宣言》

2014年,第四届文化财产返还国际专家会议在中国敦煌召开,来自二十多个国家的政府官员和专家,共商文物保护与返还的法律和技术难题,讨论并通过了旨在促进文化财产保护与归还为主题的《关于保护和返还非法出境的被盗掘文化财产的敦煌宣言》(以下简称《敦煌宣言》)。《敦煌宣言》系我国首次在文物返还领域主导制定的国际性法律文件,由我国政府与UNESCO联合发布,标志着我国在该领域开始从被动接受国际规则走向主动参与制定国际规则的新阶段。尽管该宣言从性质上和措辞上来审视,更类似于“软法”,①参见李玉雪:《应对文物危机的路径选择》,载《法律科学》2009年第3期,第106~118页。但其中明文鼓励各国及时将考古及发掘类信息进行发布并录入国家清册、建立可供访问的被盗文化财产数据库、鼓励各国禁止未经出口国批准的文物入境等,②刘修兵:《文化财产返还国际专家会议通过<敦煌宣言>》,载《中国文化报》2014年9月15日,第1版。有助于推动国际法律秩序朝着更加公平、正义的方向发展,并为破解中国追索海外流失文物的难题创造有利的国际舆论与法律条件。

(三)2009年中美达成《关于美国限制进口旧石器时代到唐末考古材料谅解备忘录》

中美两国自1998年启动关于对中国文物施加进口限制的双边磋商,历经十余年,终于在2009年签署了《中华人民共和国与美利坚合众国政府对旧石器时代到唐末的归类考古材料以及至少250年以上的古迹雕塑和壁上艺术实施进口限制的谅解备忘录》。依据该双边协议,美国博物馆今后将承诺不再购买或收藏相关中国文物,除非能提供相关文书及证据证实该文物系进口限制协议签署前已从中国合法进口。该项协议的签署,是中国积极寻求双边合作的成果,为中国文物非法流失美国构筑了坚实防线,对推动两国文物保护领域的交流与合作势必影响深远。③郭玉军主编:《国际法与比较法视野下的文化遗产保护问题研究》,武汉大学出版社2011年版,第558页。

2014年,借展自四家克里米亚博物馆的某珍贵文物开始在荷兰阿姆斯特丹阿拉德皮尔逊博物馆展览,但未料及展览期间,发生克里米亚公投事件,据此产生了究竟俄罗斯政权之下的博物馆方面抑或乌克兰政府拥有所有权的问题。该事例折射出,文物追索与返还过程中,如何规避可能的法律及政治风险也不容忽视。④葛江虬:《追索在荷“肉身坐佛”之私法路径—以荷兰民法为视角》,载《东方法学》2015年第3期,第111页。在文化遗产传承中,对流失文物进行追索与对现有文物实施保护堪称“一体两翼”的关系,我国相关文物部门有必要制定缜密的战略,切实遏制文物非法出境的同时亦应综合运用多元路径对流失文物实施追索。

(责任编辑:刘 冰)

D922.16

A

1674-8557(2015)03-0076-06

2015-07-30

本文系中国政法大学研究生创新基金项目“涉外产品责任法律适用的新发展”(项目编号:201414SSCX45)的阶段性成果、中国法学会2012年度部级法学研究课题“国家豁免问题的新发展和中国的选择”(项目编号:CLS2012A10)的阶段性成果。

张建(1991- ),男,蒙古族,内蒙古赤峰人,中国政法大学国际法学院2015级国际私法专业博士研究生。