试论环境执法检察监督之困境及消解

戴耿喜,裴章艺

试论环境执法检察监督之困境及消解

戴耿喜,裴章艺

检察机关对环境执法的监督是宪法赋予的职责,然检察机关在履行环境执法监督之职时,因受限于立法规范的不足、职能定位的缺失、监督方式的不健全等导致监督实效不明显,难以实现立法的诉求。为此,今后需要进一步完善立法,赋予监督依据;明晰主体权责,确定监督机构;健全监督方式,形成多元合力;加强监督保障等以优化监督成效。

检察机关;环境执法;监督;路径

一、引言

远有固体废物、海洋、大气污染与酸雨等危害,近有沙尘暴、雾霾天气的困扰,生态环境问题已然成为制约人类经济社会发展的重大问题。确实,过去由于人们环境意识差,为发展经济而掠夺性、破坏性地开发资源,导致严重的污染及其他公害,给人类生活环境和生态环境造成了极大损害。①姜明安主编:《行政法与行政诉讼法》,北京大学出版社、高等教育出版社2005年版,第9页。因而亟需公权力对类似行为的干预,尤其是行政权的适时介入。然则,多年来仍有诸如有法不依、钓鱼执法等行政违法行为屡见诸于报端,最终导致矛盾纷呈、纠纷不断,甚至于重大群体性事件的爆发。由于行政权天然地具有膨胀性与扩张性,必须建立相应监督机制进行控制。②贾艳芳:《检察机关对行政执法监督的路径》,载《人民检察》2014年第8期,第51页。生态环境的恶化一定程度上与环境执法机关在处理破坏环境行为中体现的不作为、滥用职权、执法腐败等因素息息相关。“一切有权力的人都容易滥用权力,这是万古不变的一条经验。”③[法]孟德斯鸠著:《论法的精神(上册)》,张雁深译,商务印书馆1982年版,第154页。虽然我国的政治体制和司法体制异于西方,但孟德斯鸠对权力的深刻见解并非毫无普适性。自身拥有扩张性与侵犯性的行政权当然难逃此律。而且目前环境执法的内部监督多流于形式,外部监督刚性阙如。检察权监督行政执法是中国宪政模式下权力分工制约体制的应然内涵,也是法律监督本意的回归。④孙谦著:《中国特色社会主义检察制度》,中国检察出版社2009 年版,第57页。基于宪法赋予的职责、依法行政的要求、完善环境执法自身监督体系的需要,⑤现行《中华人民共和国宪法》第129条规定:中华人民共和国人民检察院是国家的法律监督机关。另参见《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》,依法行政的深入推进要求强化对行政权力的制约与监督,对行政权力的监督建设包括加强党内监督、人大监督、司法监督、社会监督等制度的建设。强化司法监督的制约自然内含着强化检察机关的监督。作为我国法定监督机关的检察机关,正是在这样的背景下担负起环境执法的监督之职。已有不少学者论证检察机关对行政执法监督的正当性、合理性、合法性等问题,但令人遗憾的是,关涉检察机关对环境执法监督的课题则较少有人问津。囿于立法、实践等层面存在的困境,检察机关对环境执法的监督已存在瓶颈,亟需完善环境执法检察监督制度,以促进环境执法能力的提升与生态环境的保护。

二、检察机关环境执法监督面临之困境

限制公权力是法治的基本精神,对各种权力尤其是政府公权力予以合法性考量与制约,防止权力腐败,是近现代法治应有之义。①朱景文主编:《法理学》,中国人民大学出版社2008年版,第132页。检察机关本应是环境执法机关的最强有力的监督者,但其对环境执法行为无法实施检察监督,导致环境行政违法行为呈“泛滥”之势。②王圭宇:《行政执法、检察监督与法治政府的实现》,载《云南大学学报》2012年第3期,第54页。面对日益恶化的生态环境,虽说作为监管机构的环境执法机关难辞其咎,但检察机关的监督实效无法凸显也是事实。目前检察机关环境执法监督囿于立法规范缺失、职能定位失范以及监督机制不健全等三重困境,在实践中遇到了瓶颈。

(一)立法规范缺失

有学者调研后发现,有些检察机关部门负责人认为检察监督职能目前在环境保护领域受限,检察机关主动介入机制无法律依据,并对浙江省等地与行政机关合作执法的创新机制产生质疑,进而质疑执法监督机制构建合理性。③胡亚球、夏玮:《对检察机关环境保护监督机制的反思与完善》,载《扬州大学学报》2013年第2期,第19页。确实,除了《中华人民共和国宪法》(以下简称《宪法》)概括地赋予检察机关法律监督职权,现行法律,尤其是与环境执法、环境保护等相关的法律,并未在其条文中明确规定检察机关具有环境执法检察监督权,进而导致环境执法检察监督的作用无法凸显,使得生态保护之路更加步履维艰。

1. 法律未明确赋予环境执法检察监督权

“只有实行最严格的制度、最严密的法治,才能为生态文明建设提供可靠保障。”④参见习近平总书记在中共中央政治局第六次集体学习的内容。然而,该要求并未能如愿,我们并未见其体现在相关的法律上。虽然《宪法》赋予检察机关法律监督职责,但是该职责过于宽泛、抽象,没有相关的法律更进一步、具体地赋予检察机关环境执法检察监督权。与生态环境相关的《中华人民共和国水污染防治法》(以下简称《水污染防治法》)等法律也只是赋予环境执法部门监管职责,对检察机关环境执法检察监督权却无明文规定,就连2014年新修订的《中华人民共和国环境保护法》(以下简称《环境保护法》)对此也是只字未提,不能不说是一种缺憾。相反,诸如《中华人民共和国刑事诉讼法》(以下简称《刑事诉讼法》)、《中华人民共和国行政诉讼法》等相关法律明确规定,检察机关具有立案监督权、侦查活动监督权、审判监督权、行政诉讼监督权等权力,权力的明晰给检察机关的相关工作开展带来了指引与便利,并在这些方面取得了成效。⑤详见近年来的《最高人民检察院工作报告》,报告中多提及每年的督促立案数、对刑事案件的抗诉数等。因而,实践中,无法可依导致检察机关对环境执法的法律监督权难以启动、难以履行,无法起到对环境执法监督的强化作用。

2. 法律未明确环境执法监督范围

有权力就有边界。围绕检察机关具体应当对哪些行政活动进行监督、怎样进行检察监督的问题,长期存在诸多观点。⑥杨建顺:《完善对行政机关行使职权的检察监督制度》,载《检察日报》2014年12月22日,第3版。检察机关在对行政活动的监督范围方面无法形成一致意见正是因为缺乏法律的明文规定,同样地,相关法律没有明确赋予检察机关环境执法检察监督权,也就无从谈及明确检察机关环境执法监督的范围,这也使得检察机关参与加强环境保护时无从下手。立法层面上,对哪些事项需由检察机关监督,哪些事项检察机关不得越界行使权力;是对环境执法机关及其人员实施的环境监管等具体行政行为进行监督,还是对其发布的决定、命令等抽象行政行为进行监督,这些导致实践中检察机关在履行职权时没有针对性,而只能在有法可依的范围内,对环境执法机关不依法移送涉嫌犯罪案件进行立案监督,或者对因引发重大环境事故等问题而涉嫌职务犯罪的环境执法人员予以查办。环境执法检察监督范围过宽或者过窄都无益于保证环境执法机关切实履职,监督范围的模糊带来的必将是检察机关环境执法监督无法取得更进一步的成效。当行政机关出现不作为、乱作为等渎职违法犯罪行为或者执法贪腐行为,缺乏相关机关的刚性监督,带来的后果有时甚至是灾难性的。如监察部对全国十起破坏生态环境典型案例予以通报,追究因监管失察失职、不严不力的地方政府领导及环保人员的责任。①2013年10月,监察部对广西、河北、河南、山东等地方政府及环保部门履职不力、监管不严、失职渎职造成严重后果,依法进行追责。参见《监察部通报10起破坏生态环境责任追究典型案例》,人民网: http://legal.people.com.cn/n/2013/1024/c188502 -23318276.html,访问日期:2015年9月10日。虽然事后追责对后来者能够起到警戒作用,但如果检察机关事前进行监督,至少能在一定程度上防止破坏生态环境严重后果的发生。来源于人大、媒体、大众等对环境执法的外部监督在实践中备受诟病,而具有较强刚性的检察监督作用也未能凸显。多元监督似乎强化了对环境执法的监督,但实质上却在一定程度上削弱了检察机关的环境执法监督权。

(二)职能定位失范

保护和改善环境今后应作为世界各国行政机关的共同职责。我国是环境污染严重的国家,行政机关更应该把保护、改善环境的职责放在最重要的位置。②姜明安主编:《行政法与行政诉讼法》,北京大学出版社、高等教育出版社2005年版,第126页。鉴于人类的生存发展与生态环境的密切关系,行政机关应当重视环境的保护。检察机关的本质属性是法律监督机关,为了更好地保护生态环境,其更应对环境行政机关的执法行为积极进行监督。然而,在延伸检察触角的同时,检察机关因履职不够全面、部门职能重叠引发的职能定位失范,导致在对环境执法的监督中困难重重。

1. 履职不够全面

除了要行使追诉犯罪的公诉权外,检察机关还要监督有关执法部门和司法机关的执法、司法活动。③孙谦主编:《<人民检察院刑事诉讼规则(试行)>理解与适用》,中国检察出版社2013年版,第10页。因为公诉权是检察机关的核心职能之一,在司法实践中,容易导致对其他职能的忽略。尤其是在对生态环境的保护上,检察机关更多地是履行其打击破坏环境资源犯罪的公诉职能,而忽视了对环境执法机关的执法活动的监督。为加强生态资源的保护,2014年度全国检察机关把打击犯罪摆在首位,并提及起诉污染环境、盗伐滥伐林木、非法开垦草原等犯罪25863人。而在生态环境保护领域查办职务犯罪1229人。④参见《2015年最高人民检察院工作报告》。为建设生态强省,2013年度福建省检察机关也把加强打击刑事犯罪置于履职的首位。⑤参见《福建省检察机关2013年惩治和预防破坏环境资源犯罪年度报告》。从上述报告的相关内容看,虽然检察机关在打击破坏环境行为方面取得了一定成效,但检察机关对环境执法的监督不应只注重打击,更应注重预防、注重对环境执法活动的监督,更需从源头上杜绝破坏生态环境行为的发生。

2. 部门职能重叠

为保持检察权的行使,检察机关实行检察一体原则。该原则有利于发挥检察机关的整体优势,便于组织协调统一行使检察权,更好地完成侦查、起诉和法律监督任务。⑥孙谦主编:《<人民检察院刑事诉讼规则(试行)>理解与适用》,中国检察出版社2013年版,第7页。但是,检察一体原则在司法实践中并未得以切实贯彻执行,特别是在内设机构多达二十余个的时候。检察机关的这些内设机构均有法律监督职责,由谁负责监督环境执法机关及其人员,因法律缺乏明确规定哪一个内设机构负责对环境执法的具体监督,导致多头监督而效率低下、争相监督,甚而出现推诿扯皮等情形。监督主体不明导致权责不明,同时也使其内设机构中对环境执法监督存有职能交叉,而且重叠者未能做到互相配合并共同履行好监督之职。以福建省为例,民事行政检察部门在2015年将探索提起公益诉讼制度、行政违法行为的检察监督方式,在监督活动中,将对象确定为行政机关违法行使职权或者不行使职权的行为,要构建履职中发现线索的机制、内部管理机制;而2015年福建省林业检察部门也将加强行政执法和立案活动监督,加大对行政执法机关全面及时准确录入行政处罚案件信息的监督力度,继续开展“破坏环境资源犯罪专项立案监督活动”,切实防止有案不立、有罪不究、以罚代刑。①分别参见《福建省人民检察院行政检察处关于印发<2015年全省行政检察工作要点>的通知》和《福建省人民检察院林业检察处关于印发<2015年全省检察机关林业检察工作意见>的通知》。据此,两个内设机构均对环境执法机关具有监督作用,但以谁的监督为主,则不明确。而且在对环境执法进行检察监督实践中,有监督职权的部门均以相似行为要求环境执法机关行事,不仅会使环境执法机关产生抵触情绪或不予执行相关决定,而且连检察机关的检察监督效力,甚至公信力亦会大打折扣。我们认同共同监督有其益处,但也相信,无法摆正检察机关对环境执法监督的职能定位,就不能厘清其权责利,更不用说使其监督效果得以充分发挥。

(三)监督方式不健全

由于立法规范的缺失,检察机关自身职能定位的失范,对环境执法的具体监督方式也不够健全,从而影响到了环境保护。目前检察机关对环境执法监督方式的局限主要体现在如下三方面。

1. 预防警示机制缺失

在环境刑事犯罪的打击方面,刑法及其司法解释对诸如环境污染、破坏等犯罪行为的处罚因规定相对单一,未考虑到相关机构的责任,②胡亚球、夏玮:《对检察机关环境保护监督机制的反思与完善》,载《扬州大学学报》2013年第2期,第18页。检察机关实际上更注重打击犯罪,而非从源头上预防犯罪,从而无法对环境行政执法机关及其人员产生足够的刑事威慑力。首先,如前所述,检察机关对破坏生态环境的行为集中于指控犯罪,没有对类似行为进行追根溯源,找到导致这些犯罪行为发生的源头,进而对症下药。其次,在对若干发现的关涉环保部门职务犯罪的线索时也是囿于各方因素,不敢、不愿或者被迫停止继续追查,而无法有效履行法律监督职能。再次,在查办生态领域职务犯罪后,对这些典型的类案没有建立相应的机制,或者关于环保部门职务犯罪预防警示基地的建设不够,不能及时或者定期对环保部门及其人员予以宣传教育,以发挥警示作用。因而在预防警示机制的健全方面,检察机关对环境执法的监督仍有很多可为的空间。

2. “两法衔接”机制缺失

行政执法与刑事司法的衔接机制(以下简称“两法衔接”机制)是近年来在深化行政体制改革中的一项重要要求与创新机制。深化行政体制改革既要求强化对行政权力的制约与监督,又要求健全行政执法和刑事司法的衔接机制。③参见《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》。而实践中,环境“两法衔接”机制仍存在困境。首先,环境执法部门内外部监督缺失。环境执法机关内外部的多元监督形似壮观,却亦因监督不力而致环境执法机关在不正当履职时仍有空可钻。内部监督因存在多头监督和监督队伍弱化的现象,外部监督存在权力机关监督疲软、大众媒体监督松散、司法机关监督缺位的现象。其次,检察机关对环境执法人员不作为的现象稍显无奈。源于诸如地方政府为经济发展等因素,环境执法机关怠于行使手中执法权,以消极态度应对破坏环境、污染环境等违法犯罪行为,甚而为规避责任不惜牺牲生态环境。实际上,检察机关也考虑到相关原因,对环境执法人员的不作为视而不见或听之任之。最后,在环境执法与刑事司法衔接方面,检察机关因缺乏发现案件线索来源、缺乏信息共享机制、缺乏联席机制而无法有效杜绝环境执法机关以罚代刑、徇私舞弊不移交刑事案件等现象的发生。

3. 检察监督效力缺失

检察机关在运用各种监督机制对环境执法部门进行监督后,最后一步就在于如何确保并巩固监督实效。但检察机关在履行监督职责后发现环境执法机关存在执法问题时,原有的处罚方式仍显单一乏力。首先,无相关法律规定不履行检察机关决定或建议的责任。根据修改后《刑事诉讼法》的规定,①修改后《刑事诉讼法》第111条规定:人民检察院认为公安机关对应当立案侦查的案件而不立案侦查的,或者被害人认为公安机关对应当立案侦查的案件而不立案侦查,向人民检察院提出的,人民检察院应当要求公安机关说明不立案的理由。人民检察院认为公安机关不立案理由不能成立的,应当通知公安机关立案,公安机关接到通知后应当立案。检察机关对公安机关应当立案而不立案的监督方式主要是应当要求其说明不立案的理由或者应当通知其立案。而如果公安机关象征性地说明理由或者不予立案,检察机关还可以通过发出纠正违法通知书或者检察建议,要求公安机关积极履行。在诸如对侦查、审判等活动的监督上,有《刑事诉讼法》对检察机关履行职责予以保障,而对环境执法行为的监督则无相关规定予以保障,这无形中削减了检察监督的效力。其次,在检察监督后纠正环境执法违法行为处罚机制方面,检察机关多以检察建议进行监督,督促其改正,然而检察建议缺乏法律强制力也是人所共知,正如有学者曾言,其因无明确强制力与约束力以及未能必然启动法律纠错程序而致监督效果差强人意。正因检察机关环境执法监督机制的不健全,才无法及时有效监督环境执法机关及其人员的执法行为。

三、检察机关环境执法监督困境消解之进路

“法律的进步作用之一乃是约束和限制权力,而不论这种权力是私人权力还是政府权力。”②[美]E·博登海默著:《法理学:法律哲学与法律方法》,邓正来译,中国政法大学出版社1999年版,第358页。检察机关环境执法监督制度的完善与否,轻则影响检察机关的执法公信力,重则影响生态文明建设的顺畅进行。因此,健全和完善检察机关环境执法监督制度势在必行。下文将围绕完善立法、明晰主体权责、健全监督方式等方面展开论述。

(一)完善立法,赋予监督依据

每一个法律制度的实现均需立法的支持,即坚持立法先行,检察机关对环境执法的监督机制的完善概莫能外。要强化检察机关环境执法监督的效果,在立法上赋予检察机关监督依据,并予以优先保障乃当务之急。

1. 赋予环境执法检察监督权

要在《宪法》的视野下,在法律层面上赋予检察机关环境执法监督权,从立法上保障检察机关环境执法监督工作的开展。虽有研究者提出,可制定统一的《检察监督法》,或在《人民检察院组织法》中增设专条赋予其监督职权及设立专章规定具体监督程序,③王圭宇:《行政执法、检察监督与法治政府的实现》,载《云南大学学报》2012年第3期,第58页;贾艳芳:《检察机关对行政执法监督的路径》,载《人民检察》2014年第8期,第54页。但就现实立法状况而言,这些主张值得商榷。且看1996年修正的《刑事诉讼法》,为适应社会经济发需要,并根据司法实践的状况,首次在法律层面上确立检察机关的刑事立案监督权。立法机关不妨参照相关法律赋予检察机关的各项法律监督职权的立法例,在诸如《环境保护法》、《水污染防治法》等规定环境执法机关为监管机关的相关法律中,亦即与环境执法相关的法律中,明确规定检察机关对环境执法的监督权,从而切实做到使检察机关对环境执法的监督有法可依。

增设特别程序是2012年《刑事诉讼法》修改的重大成果。创制特别程序是国家回应社会治理突出问题、创新社会治理方法和手段在刑事诉讼立法上的具体体现。①孙谦主编:《<人民检察院刑事诉讼规则(试行)>理解与适用》,中国检察出版社2013年版,第322页。而就目前状况而言,生态环境保护问题也属于社会治理的突出问题,也可考虑在下一次《刑事诉讼法》的修改上增设生态环境保护检察监督专章,明确检察监督的具体程序和步骤,使检察机关环境执法监督有法可依。只有明确赋权,方能从根本上消除监督无据之虑,从而保证监督权的积极行使。

2. 确定环境执法检察监督范围

因环境执法活动多关涉国家、社会、公民、法人或其他组织的切身利益,检察机关对其监督的范围应在合理限度内,不能干扰环境执法行为的正当行使,以免有越界监督、滥用职权之嫌。为完善打击、修复、预防三位一体的生态检察工作机制,相关法律也应明确检察机关对环境执法监督的范围。从行为类型看,既包括对行政处罚、行政许可、行政强制、行政征收等行为的监督,也包括对重大行政决策、行政不作为等可能严重影响公共利益行为的监督。②李晓果:《行政执法检察监督热的再思考》,载《学术论坛》2015年第2期,第140~141页。从行为内容看,应当包含对环境执法不作为、滥用职权、玩忽职守及环境执法腐败等行为的监督。具体有:关涉打击破坏生态环境的刑事犯罪;关涉国家与社会公共利益的环境执法行为;关涉恢复性生态补偿机制;关涉对环境执法中发现的涉嫌犯罪案件应当移送而不移送的行为;关涉环境执法机关对生态环境的预防工作;其他与生态环境相关的环境执法行为。

法律在明确赋予检察机关对环境执法的监督权后,还可以以一定方式进一步明确检察机关在如人大、媒体等众多外部监督主体中的独特地位,突出其刚性地位的同时,保障其各项监督工作的顺利有序进行。值得一提的是,在还没有完善立法的时候,也可先行实践探索,由检察机关联合公安机关、环保部门等单位行文开展检察监督,或者由当地党委出台文件开展检察监督,为立法积累经验。比如,浙江省人民检察院与浙江省环保厅联合发文建立环境执法检察监督机制,推进检察机关对环境执法的监管工作,可以借鉴。③浙江省检察院与省环保厅联合下发《关于积极运用民事行政检察职能加强环境保护的意见》,运用司法手段推进浙江省的环境执法监管工作。参见林枫:《浙江依靠司法推进环境执法》,人民网:http://www.022net.com/2010/10-11/45173521313598 8.html,访问日期:2015年9月10日。

(二)明晰主体权责,确定监督机构

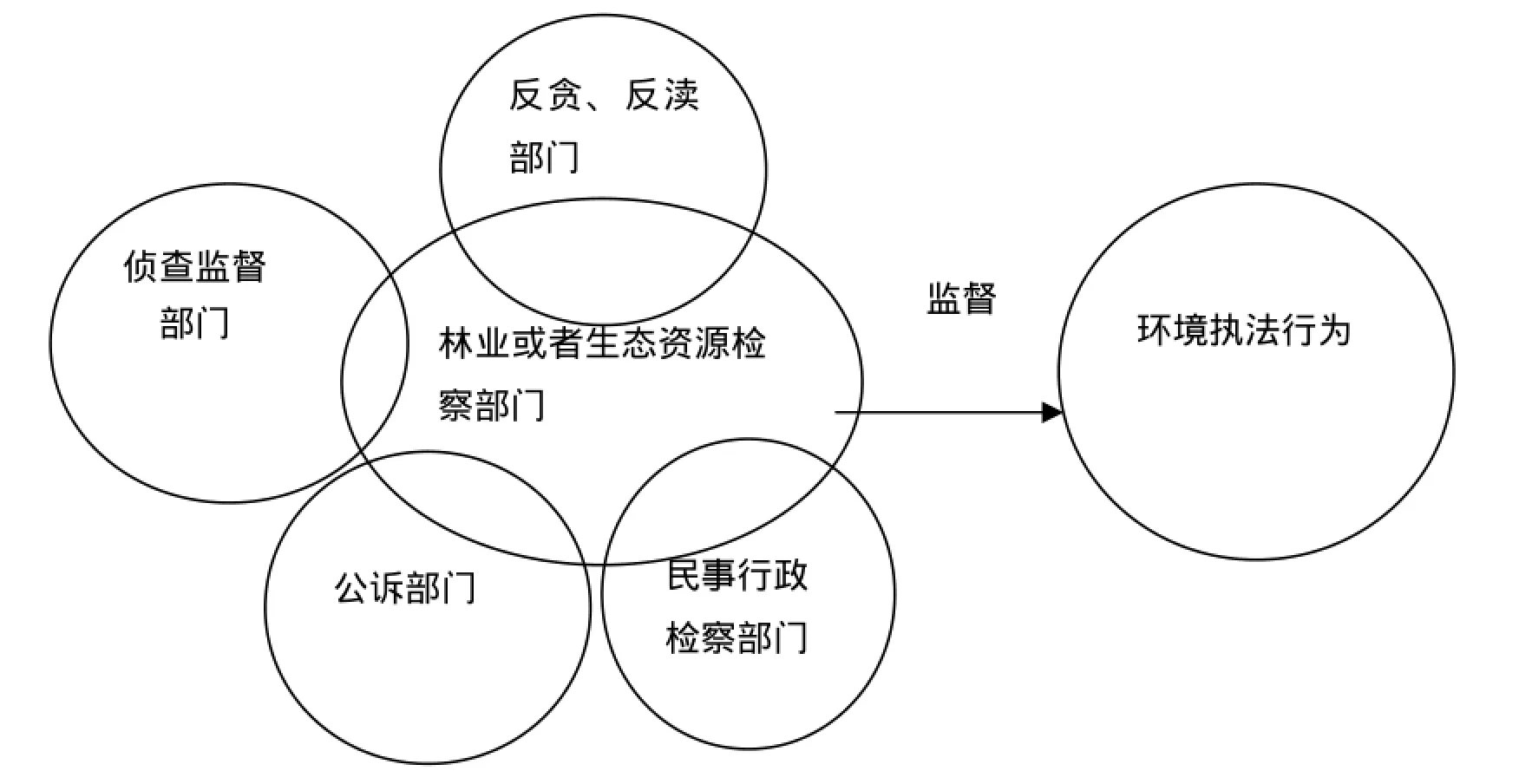

《宪法》修改者有意将法律监督权明确授予人民检察院,并与其他监督权予以严格区别。④韩大元:《地方人大监督权与人民检察院法律监督权的合理界限——兼评北京市人大常委会<决议>》,载《国家检察官学院学报》2009年第3期,第30页。检察机关对行政执法进行监督,兼具合法性与合理性。⑤王圭宇:《行政执法、检察监督与法治政府的实现》,载《云南大学学报》2012年第3期,第54~55页。在完善立法赋予检察机关环境执法监督权的前提下,要强化环境执法监督,明确检察机关的职能定位,尤其是内设机构的职能定位十分重要。我们认为,检察机关在对环境执法的监督中,应在注重打击犯罪的同时,重点在预防犯罪和查办环境执法职务犯罪上加大力度,并以检察机关内设机构中的林业检察部门或生态资源检察部门⑥全国各地检察机关林业检察部门正逐步更名为生态资源检察部门,很多地方尚未完成更名工作。为环境执法监督主体,其他对环境执法行为有监督权的内设机构在行使职权时也应由该部门牵头,并积极配合。如下图所示:

1. 加大环境执法职务犯罪查办与预防力度

检察机关要充分发挥法律监督职能,就不应再局限于指控犯罪,而应加大环境执法职务犯罪的查办与预防力度。要切实履行环境执法检察监督职能,检察机关可以从以下两方面做出努力。一是加大环境执法职务犯罪的查办力度。检察机关在发挥公诉职能的同时,更应注重发挥职务犯罪侦查职能,利用反贪部门、反渎部门加大对环境执法行为的监督与查处。以环境执法行为的监督为目标,可以开展各类专项监督,对于环境执法机关的渎职行为、贪腐行为绝对不能姑息,要坚决查办。二是加大环境执法职务犯罪的预防力度。过往的环境治理是“先污染后治理”,对环境执法人员职务犯罪的查办也非最终目的,而是要从源头上预防环境执法职务犯罪的发生。从2008年至今的历次最高人民检察院的工作报告中可见,全国检察机关积极加强而且越来越重视生态环境的司法保护,如在环境监管、污染治理等领域,不断查处生态环境渎职犯罪人员。因而,为防止给破坏环境、污染环境企业与人员提供可乘之机,应加强对环境执法人员的职务犯罪预防。至于如何预防环境执法人员的职务犯罪,下文将进一步论述。

2. 明确专司环境执法监督职权的内设机构

明确检察机关的林业或生态资源检察部门专司环境执法监督权,因为该部门实行捕、诉、监、防一体化的办案机制,已兼具上述多部门的职能,主要职责不仅包括对生态资源、环境保护的捕诉职能,还包括对环境执法的监督预防等职能,由其进行监督更具合理性、专业性及可操作性。这在福建省各地实践中也能得到相关佐证。2013年度福建省检察机关共监督行政执法机关移送涉嫌犯罪案件140件174人,监督公安机关立案185件237人,移送涉环境资源领域职务犯罪线索53条。①参见《福建省检察机关2013年惩治和预防破坏环境资源犯罪年度报告》。此外,还需同时明确林业或者生态资源检察部门的相关责任,形成责任机制,以责任促落实。因此,在监督有据的情形下,该部门也将会更主动监督、积极监督、善于监督。

建立开展环境执法监督的配合机制。因检察机关首先是作为一个整体的法律监督机关,各内设机构是在互相配合与支持下完成监督工作的,所以其中与环境执法监督有关的部门,也应积极配合解决林业或者生态资源检察部门在人手紧张、线索来源等方面不足的问题,形成监督合力,共同履行好对环境执法的监督之职。

3. 加强检察机关内设机构之间的配合

检察机关有分工不同的十数个内设机构,各个机构在其职责范围内履行着共同的法律监督职责。如上图所示,检察机关自侦部门负责查找和移送在环境监管和执法过程中有案不移、有案不立、以罚代刑背后的职务犯罪线索并予以立案侦查,侦查监督部门履行立案、侦查活动监督职能,公诉部门履行指控破坏生态环境等犯罪的职能,民事行政检察部门负责民事行政检察工作,这些均与环境执法监督有一定的交集。检察机关要充分发挥、整合内设机构各自的职责与资源,依法惩治和积极预防环保资金管理、环境监管、环境评价、污染治理等环节的渎职、贪污贿赂犯罪,还应把侧重点放在预防上,不能重复“先污染,后治理”的环境治理旧路,在由林业或者生态资源检察部门为主专司监督之职时,同时开展保护生态环境专题预防、生态巡回检察等工作,与当今环保理念相结合,加大生态领域犯罪预防宣传力度。因此,职能交集的相关部门应配合林业检察部门或生态资源检察部门形成监督合力。

(三)健全监督方式,形成多元合力

在法律赋予环境执法检察监督权、明晰检察机关内设机构的权责后,具体监督方式的健全尤显重要,因而还需从健全预防警示机制、深化“两法衔接”机制、完善处罚约束机制等方面来构建合理的检察机关环境执法监督方式。

1. 健全预防警示机制

在对环境执法的监督中,检察机关应当健全预防警示机制。首先,如前所述,应当加大对环境执法职务犯罪的查办与预防。林业或者生态资源检察部门应当细化职能,具体可以开展环境执法的专项监督为着眼点,强化对环境执法行为的监督。其次,检察机关可以和环境执法部门联合建立廉政教育基地或者职务犯罪预防警示基地,或者联合同级纪委、监察部门专辟关于环境执法人员违法违纪的栏目展示厅,定期对环境执法进行宣传教育学习,以反面教材的形式来警示环境执法人员,使其积极、主动、认真履行执法职责。

2. 深化“两法衔接”机制

检察机关应持续开展破坏生态环境专项立案监督等专项监督活动,坚决纠正生态领域有案不立、有案不移、以罚代刑问题,积极推进与环境执法机关的沟通协调,推进“两法衔接”机制,健全与环保、水利、林业等相关部门信息共享平台的建设及联席会议机制的健全,促进监管机制的完善。如福建省人民检察院与福建省政府法制办牵头有关部门建立了全省“两法衔接”信息共享平台,目前已有1404家行政执法机关接入平台,将有效防止有案不移、有罪不究、以罚代刑现象。①贺华峰:《福建省政府与省检察院建立依法行政与检察监督互动机制》,福建检察网:http://www.fj.jcy.gov.cn/Article.aspx? NewsID=37a49954-f37c-4ff9-82ae-6b5bbc76b0af,访问日期:2015年9月10日。此外,江苏省人民检察院联合省高级人民法院、公安厅和环保厅出台相关意见,在全国首推环境执法联动机制,加强与法院、公安、环保等部门沟通,健全联席会议与联络员制度,定期通报工作情况,以具体举措保护生态环境。独具特色的“常州模式”中,常州市人民检察院联合市人民法院、市公安局及环保部门成立全国首个环保联动执法中心,设环保检察工作站、巡回法庭、警务工作室和环境公益协会,比以前单纯行政执法更有震慑力。②四部门出台《关于建立实施环境执法联动工作机制的意见》,参见宋世明:《江苏检察在全国率先推行环境执法联动》,载《江苏法制报》2013年6月19日,第001 闫版; 艳等:《司法为环境执法撑腰壮胆 江苏建立环境联动执法机制》,中华人民共和国环保部网站:http://www.zhb.gov.cn/zhxx/hjyw/201305/t20130530_252942.htm,访问日期:2015年9月10日。类似做法值得借鉴并进一步推广,各地市级或者县区级检察机关可根据各自情况,与相关部门出台可行性的意见,以推进“两法衔接”机制的深入发展。

3. 完善处罚约束机制

既然法律赋予检察机关法律监督职能,同时应当赋予检察机关一定的职权,在要求环境执法部门及其人员履行职责而不履行或者履行不到位时,可以约束或者强制其履行。当然,检察建议仍是检察机关履行法律监督职能的主要方式,为使检察建议的内容得到执行,检察机关可以建立检察建议约谈机制,①漳州部分基层检察院已建立该机制,取得了一定成效。在发出检察建议的同时,与被建议单位或监管部门座谈,阐明具体内容、整改措施,改变原有“文来文往”易形式化的模式,以提升环境保护实效。

检察机关在对环境执法行为进行监督中发现违法或者不作为、乱作为等现象,除了运用检察建议或者纠正违法通知书,还可以由立法赋予其对环境执法机关的质询权、警告权、建议处分权,②王稼瑶、刘丽娜:《诉讼外行政检察监督之制度构建》,载《人民检察》2014年第16期,第40页。或者与环境执法机关所属同级政府、人大、监察机关等沟通并建议给予相应处罚,以充分发挥环境执法监督权实效,促进环境执法机关依法行政。

(四)加强监督保障,优化监督成效

环境执法检察监督制度的完善离不开相关机制的保障,尤其是在对环境执法进行监督之后,检察机关对环境执法机关所采取的处罚措施失灵之际,相关机制的保障将筑牢监督的最后一道防线。我们认为,可以在推进督促起诉制度和探索环境公益诉讼制度方面加强检察监督的保障。

1. 积极推进督促起诉

在深化司法体制改革的环境下,最高人民检察院要求各地检察机关探索建立督促起诉制度。因此,还可以在督促起诉制度建设中深化检察机关对环境执法违法行为的监督。浙江省检察机关已进行相关探索,在对涉及侵害环境公益的民事案件,符合督促起诉条件的,要求依法立案审查,并将审查结果书面告知环保部门或其他依法负有环境监督职责的部门。③参见林枫:《浙江依靠司法推进环境执法》,人民网:http://www.022net.com/2010/10-11/451735213135988.html,访问日期:2015年9月10日。贵州省人民检察院也在近几年探索督促起诉工作的基础上,按照省委统一部署,在全国率先开展检察机关督促起诉专项行动,在环境污染排放治理等重点领域,针对相关职能部门未履行或怠于履行行政职责的行为,督促相关部门履职或提起民事诉讼,取得成效并得到充分肯定。④贵州省人民检察院:《积极探索督促起诉工作 大力维护国家利益和公共利益》,载《人民检察》2015第13期,第10页。

2. 积极探索环境公益诉讼

源于美国的环境公益诉讼制度在2014年10月全国首例检察机关状告环保局中走入公众视野。⑤闫起磊、骆飞、胡星:《检察院状告环保局,谁来监督行政不作为——全国首例检察机关提起行政公益诉讼调查》,新华网:http://news.xinhuanet.com/politics/2014-12/21/c_1113720930.htm,访问日期:2015年9月10日。环境公益诉讼成为近几年社会关注的热点问题,2013年民事诉讼法的修改确立了民事诉讼公益制度,环境民事公益取得阶段性成果。⑥张娇东:《环境公益诉讼困境检视与制度构建》,载《人民司法》2014年第17期,第34页。虽然当下各地仍在进一步探索并论证完善环境公益诉讼制度,但令人欣慰的是,在高层的重视与推动下,已出台相关改革试点方案及具体改革措施,⑦2015年7月2日,最高人民检察院发布《检察机关提起公益诉讼改革试点方案》。经全国人大常委会授权,最高检将在北京、内蒙古、吉林等13个省区市开展改革试点。试点期间,重点也将对生态环境和资源保护领域的案件,提起行政公益诉讼。王帝:《最高检公布检察机关提起公益诉讼改革试点方案》,中国青年网:http://news.youth.cn/sh/201507/t20150703_6818531.htm,访问日期:2015年9月10日。环境公益诉讼或将成为检察机关筑牢环境执法监督防线的重要途径。限于篇幅,本文对隶属于环境司法领域的环境公益诉讼暂不进行深入探讨。

四、余论

实践中,仍有一些无法回避而必须解决的问题。一是处理好环境与地方经济发展的问题。过去地方经济的发展多以牺牲环境为代价,地方党委与政府也有出台相关政策保障经济的发展,而对破坏环境的企业常开“绿灯”,下属的环境执法部门实际上无发言权,对这些企业也无从管起,因而滋长了破坏环境的行为。鉴于近年来发生的青岛石油泄漏、天津港危险品爆炸等重大环境污染事件,以及近日刚通过的《生态文明体制改革总体方案》、《党政领导干部生态环境损害责任追究办法(试行)》,①2015年9月11日召开的中共中央政治局会议,审议通过了《生态文明体制改革总体方案》以及《党政领导干部生态环境损害责任追究办法(试行)》,是生态文明领域改革的顶层设计和部署,将为生态保护带来良机。参见杨维汉等:《专家解读<生态文明体制改革总体方案>》,人民网:http://legal.people.com.cn/n/2015/0912/c188502-27575201.html,访问日期:2015年9月11日。或许地方党委与政府会有更理智的对策处理经济与环境的问题。二是处理好检察机关与其他监督环境执法部门执法行为的机关、单位、个人等的关系。虽说检察监督属刚性监督,但保护好生态环境是全社会、所有人的共同义务,在突出检察监督的同时,其他各单位与部门,尤其是地方党委与政府应当积极支持。而且上述方案也提及“多方参与”的环境治理体系,相信将为检察机关履职的顺畅带来契机。

生态环境是我们赖以生存的基础,保护生态环境是公民义不容辞的责任,检察机关任重道远。基于此,本文剖析了检察机关在监督环境执法行为中存在的三重困境,并从四方面提出完善薄见。荀子曾言:“道虽迩,不行不至;事虽小,不为不成。”我们期冀学界或实务界能移步关注检察机关环境执法监督,并且坚信在依法治国全面推进、司法改革全面深化的背景下,检察机关环境执法监督制度将随着立法的进一步完善、部门权责的进一步明晰、监督方式的进一步健全而日臻成熟。

(责任编辑:林贵文)

D922.68;D926.4

A

1674-8557(2015)03-0104-10

2015-09-11

戴耿喜(1977- ),男,福建漳浦人,福建省漳州市人民检察院公诉处副处长。裴章艺(1985- ),男,福建安溪人,福建省漳州市人民检察院助理检察员。