抓准教学时机 渗透数学思想

——“植树问题”教学片断及思考

安徽潜山县舒州逸夫小学(246300) 查达彬

抓准教学时机 渗透数学思想

——“植树问题”教学片断及思考

安徽潜山县舒州逸夫小学(246300) 查达彬

数学思想是学生形成良好认知结构的纽带,是知识转化为能力的桥梁,所以教师在教学中必须重视数学思想的渗透。课堂教学中,教师应结合具体的教学内容,把握数学思想渗透的时机,有意识、有目的、有选择地让学生感悟数学知识中蕴含的数学思想,全面提高他们的数学素养。

数学思想 教学时机 渗透 感悟 化归思想 对应思想 数形结合 数学建模

《数学课程标准》指出:“数学思想蕴含在数学知识形成、发展和应用的过程中,是数学知识和方法在更高层次上的抽象与概括,如归纳、演绎、抽象、转化、分类、模型、数形结合等。”因此,在数学教学中,教师应该结合具体的教学内容,抓住其中的有利因素,有意识、有目的、有选择地渗透数学思想,使学生在潜移默化中感悟基本的数学思想,提高自身的数学素养。下面,以“植树问题”一课教学为例,谈谈自己的做法和思考。

一、在解决问题中渗透化归的数学思想

教学片断1:

出示问题:在全长100米的小路一边植树,每隔5米栽一棵(两端要栽)。一共需要栽多少棵树?

师:如果这条路的一边用一条线段来表示,请你猜一猜,一共需要栽多少棵树呢?

生1:20棵。

生2:21棵。

师:你们都是怎么想的?

生1:100除以5得20。

生2(边说边用手中的笔比划):这里是两端都要栽,100除以5得20,是20个间隔,所以还要加1,应该是21棵。

师:听起来好像都挺有道理的,有的说20棵,有的说21棵,到底哪个答案是对的呢?(生思考)

师:大家能用更加直观的方法来验证自己的答案吗?

生3:画图。

师:画图验证是一个好方法。

师(课件演示):请看,“两端要栽”指先在开头栽上一棵,然后每隔5米栽一棵。大家看,现在(鼠标指向25米处)栽了多少米?

生4:现在栽了25米。

师:一共要栽多少米?

生5:100米。

师:照这样一棵一棵画,一直画到100米,这要多长时间呀?大家有什么想法吗?

生6:太浪费时间了,也太累、太麻烦了。

师:这样一棵一棵画下去,方法是可以的,但由于棵数太多,显得非常麻烦。那有什么更简单的方法吗?

生7:取20米画图。

师:说说看。

生7:先画出在全长20米道路一旁栽树的线段图(两端要栽),再根据其结果来推想在全长100米道路一旁栽树的线段图(两端要栽)。

师:说得好!这样一来,画的棵数就少多了,问题也就变得简单多了。大家可要注意了,以后在遇到比较复杂的问题时,我们可以先从比较简单的例子想起。

……

思考:当大家都认为画图是个好方法但很麻烦、很浪费时间时,教师及时提醒并引导学生找出简单的画图方法,使学生体会到研究比较复杂的问题时可以从简单问题或简单事例入手。这样教学,不仅符合学生的年龄特征、思维方式及认知规律,较好地完成教学任务,而且能把抽象的化归思想渗透其中,让学生在“润物细无声”中体验到数学思想的价值,提高了学生解决问题的能力。

二、在寻求规律中渗透对应的数学思想

教学片断2:

师(课件演示):同学们仔细看一看,线段图中有几个间隔?能栽几棵树?

生1:有4个间隔,能栽5棵树。

师:从这个线段图中,我们能看出什么?

生2:能看出栽树的棵树比间隔数多1。

师:这个同学的说法是不是正确呢?通过一个简单的问题画出的线段图是不是就有代表性呢?

生3:我们还可以多选几个数据画一画。

师:好!我们多选几个简单的数据画线段图,看看间隔数和棵数之间到底有什么关系。

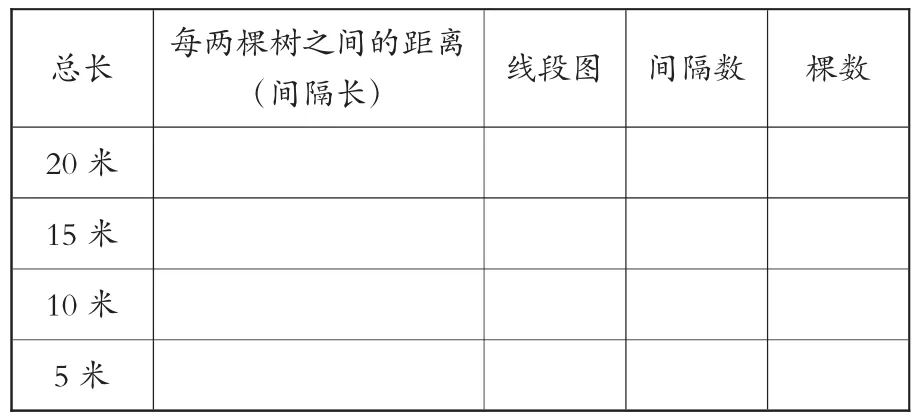

课件出示表格:

?

(生先画图自主探究,再展示汇报)

师:通过画图我们找出了间隔数和棵数,现在请大家认真观察表格,看看有什么发现。

生4:这里一个点就是一棵树,一个间隔对应着一棵树。每隔5米栽一棵树,20米有4个间隔,能栽5棵树;15米有3个间隔,能栽4棵树;10米有2个间隔,能栽3棵树;5米只有一个间隔,能栽2棵树,这说明棵数都比间隔数多1。(师再请几位学生说说自己的想法)

师:你们同意他们的说法吗?(生齐声回答“同意”)

……

思考:事实上,“植树问题”的本质就是对应问题,学生只要明确了“间隔”与“树”这两者之间的对应关系,就能发现其中的规律。因此,教师教学时可从“间隔”与“树”之间的对应关系入手,先让学生通过画出四个简单数据(如20米、15米、10米、5米)的线段图,计算出间隔长,再找出间隔数与栽树棵数之间的关系,引导学生自主发现“在一段路的一旁栽树(两端要栽),栽树棵数比间隔数多1”,即“棵数=间隔数+1”这一规律。这样教学,不仅让学生经历了知识的形成过程,而且较好地处理了学习数学知识与感悟数学思想之间的关系,可谓匠心独具,一举多得。

三、在深入探究中渗透数形结合的数学思想

教学片断3:

出示问题:16米长的一条路,如果在它的一边每隔4米栽一棵树,需要栽几棵树?

(题目一出,全班学生异口同声地回答“5棵”)

师:真的是5棵吗?请把题目再仔细读一读。

生1:不一定是5棵,这里没有说明“两端要栽”。

师:你们在题目里看到“两端要栽”这四个字了吗?(大部分学生都很无力地回答“没有”)

师:那么,到底需要栽几棵树呢?(学生很茫然)

师:刚才我们遇到问题时是用什么办法解决的?

生2:画图。

师:对,我们还可以通过画图解决问题。(生画图)

师:通过画图,你们发现可以栽几棵树?

生3:我发现可以栽5棵树。

生4:我发现可以栽4棵树。

生5:我发现可以栽3棵树。

师:谁的答案是对的呢?我们来比较一下。(课件演示)

生6:我明白了,5棵是指两端都栽,棵数是间隔数加1;4棵是指只栽一端,棵数等于间隔数;3棵是指两端都不栽,棵数是间隔数减1。这里没有说明怎么栽树,所以三种答案都对。

师小结并板书:

两端都栽 棵树=间隔数+1

只栽一端 棵树=间隔数

两端都不栽 棵树=间隔数-1

师:在刚才的学习过程中,大家有什么感想?或者说,要注意些什么?

生7:我觉得,刚才的问题只要一画图,就会想到有三种不同的情况。

生8:以后在动脑思考问题时,要注意动手画图,因为手脑并用有助于问题的解决。

师:这两位同学都说得非常好。思考问题尤其是数学问题时,一定要注意边思考边画图,因为画图能促进大脑的思考。

……

思考:著名数学家华罗庚说过:“数缺形时少直观,形少数时难入微;数形结合百般好,隔离分家万事休。”“数形结合可以使某些抽象的数学问题直观化、生动化,能够变抽象思维为形象思维,有助于把握数学问题的本质。”由此可见,数形结合这一数学思想对帮助学生解决数学问题能起到关键的作用。如在“植树问题”教学中,当学生由于受前面“两端要栽”这一思维定式的影响,得出模棱两可的答案时,教师适时自然、巧妙地引导学生画出线段图。这样不仅能较好地帮助学生找到解决“植树问题”的三种规律,而且使学生在这一过程中体会到画线段图有利于找到问题的解决办法,从而将“数形结合”这一数学思想埋藏心底并逐渐内化成为自己解决问题的一种习惯。

四、在拓展延伸中渗透数学建模的数学思想

教学片断4:

师:在我们的生活中,有没有类似“植树问题”的情况呢?(生答略)

师(小结):其实,“植树问题”不只和树有关,在生活中还有许多与“植树问题”相似的情况,如安装路灯、站队中的方阵、锯木头、花坛摆花、敲钟……它们中都隐藏着总数和间隔数之间的关系问题。“植树”的路线可以是一条线段,也可以是一条首尾相接的封闭曲线,如正方形、长方形、圆形……

思考:“植树问题”的模型源于生活,又高于生活,所以在现实中有着广泛的应用价值。如上述教学中,在学生已经自主寻找到解决“植树问题”的三种规律后,教师适时指出“在生活中还有许多与‘植树问题’相似的情况”,并让学生相互举例说明。学生在举例交流中进一步体会到现实生活中的许多不同问题都含有与“植树问题”相同的数量关系,这些问题都可以利用“植树问题”的模型或者说利用解决“植树问题”的方法来解决,从而感悟到数学建模的重要意义。

小学数学中提到的数学思想还有很多,如数学符号思想、分类思想、类比思想、集合思想、统计思想、极限思想等,这些数学思想的渗透除要把握好教学时机外,还要注意与教学内容有机结合,防止生搬硬套、和盘托出、脱离实际等适得其反的做法。

总之,只要我们在教学中把握契机,注意方法并持之以恒,学生就能真正感悟数学知识中蕴含的数学思想,从而全面提高自身的数学素养。

(责编 杜 华)

G623.5

A

1007-9068(2015)32-025