培育学生“发现问题”的优良土壤

江苏南京市瑞金北村小学(210016) 季 璇

培育学生“发现问题”的优良土壤

江苏南京市瑞金北村小学(210016) 季 璇

培养学生发现问题的能力是培育学生创新精神的前提和基础。学生只有具备了较强的“发现问题”的能力,才能对事物形成个性独特的看法以及辩证的思维,才具备创新的可能。发现问题的能力需要从良好的“土壤”中慢慢“长”出来。这样的土壤包括创设合宜情境,放慢教学节奏,教师示范引导,营造良好氛围,等等。

发现问题 培育 土壤 氛围 数学教学

温家宝总理曾对学校教学有过这样的评价:“老师总是在告诉学生‘应该怎么做’或‘答案是什么’,较少让学生自己发挥想象力和创造力,去‘制定规则’或‘寻找答案’。”毋庸置疑,学生只有具备了较强的“发现问题”的能力,才能对事物形成个性独特的看法以及辩证的思维,才具备创新的可能。不过,发现问题能力不是学生与生俱来的,需要有良好的“土壤”慢慢培育。

一、创设合宜情境,为发现问题提供“养料”

发现学习的代表人物布鲁纳认为,在课堂教学中,学生是一个积极的探究者,教师的作用是要形成有利于学生独立探究的情境,让学生思考问题,参与知识的获得过程,而不是向学生提供现成的知识。好的数学问题情境是发现问题的沃土,滋养着学生的好奇心和创造欲,使学生发现的问题更具价值,更加新颖。

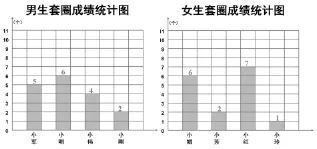

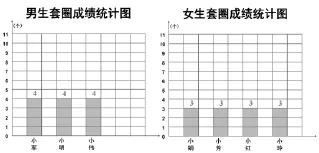

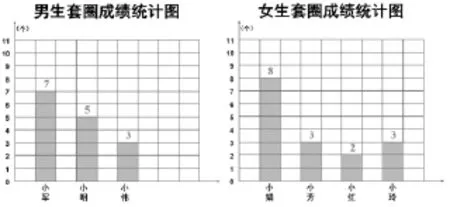

例如,在教学苏教版三年级下册“认识平均数”时,教师可先后出示以下三种情境让学生展开讨论。

(1)两队人数相同,但每人套圈个数不同的情况。

(2)两队人数不同,但每人套圈个数相同的情况。

(3)两队人数不同,每人套圈个数也不同的情况。

第(1)种情境学生很容易想到“比较两队套圈成绩的总数即可”。第(2)种情境的出现就比较具有冲击力了——人数不一样时该怎么办?在这个环节,学生展开了热烈的探讨,有的生搬硬套前面的经验,认为还是可以比较双方投中的总个数,此时一定会有学生反驳:“女生人数多,当然总个数就多,这样比不公平。”在人数不一样时,怎样比较才算公平呢?这就开启了对“平均数”的初步认识。第(2)种情境自然好找出每组成绩的平均数,而拓展到第(3)种情境,当“每队人数不同,每人套圈的个数也不相同”时,“怎么求得平均数”这个挑战性的问题,让学生的探究欲望得到进一步激发。通过三种情境的创设,不断地打破学生的定式思维,促使他们层层递进地发现问题、提出问题并自主解决问题,学习变得自然而又主动。

二、放慢教学节奏,为学生的思维活动“留白”

过去我们的课堂为了追求饱满的课堂容量,教师会设计很多的问题抛给学生,学生往往应接不暇。这样师问生答的教学方式大大消减了“去发现”的时间,在日积月累之中也削弱了学生的思考能力。把教学内容过分细化,就如同把馍嚼碎了再喂给学生一样,倒了学生的“胃口”,从而剥夺了学生“发现”的乐趣。罗尔(M.B.Rowe)的研究发现,教师提出问题之后,给学生提供充分的思考时间和空间,可以使学生主动自发的回答增加,学生回答问题的长度增加,回答的正确率上升,学生的信心增加……因此,在课堂中教师应适当地给学生留出思考的时间,转变学生被动接受的学习方式,让学生在学习过程中主动地思考和发现问题。

教学时,教师可以视情况进行课前“留白”、课中“留白”及课后”留白”。课前“留白”,指在新授内容开始之前,教师可让学生先根据学习的课题自主寻找今天可能学习的内容,这样的“留白”能够促使学生自主地进行知识建构,对知识的来龙去脉产生更为深刻的理解。课中“留白”,顾名思义就是在授课过程中的“留白”。在讲授有难度的内容时,注意给学生一定的时间去消化知识,只有理解到位才能更进一步地去发现问题。教师也可以故意预留一部分内容不讲,让学生通过独立思考或是小组合作去发现问题,进而就学生发现的问题展开下一步的教学。课后“留白”,是指可以提供给学生一些学习素材,让其在课后展开研究,再把发现的问题带到课堂中来。

例如,在教学苏教版六年级下册“纳税问题”时,为了让学生自主整理出本节课的研究脉络,课始我和学生展开了如下对话。

师:今天我们要学习什么?

生:纳税问题。

师:你们最想学习哪些关于纳税的知识?

生1:怎样计算纳税金额?(板书:怎样计算应纳税金额?)

生2:什么是纳税?(板书:什么是纳税?)

生3(小声提示):写在最前面。

师:谢谢你的提醒。对,这是概念,应该放在前面。

生4:还要知道为什么要纳税。(板书:为什么要纳税?)

生5:根据我搜集的资料,税有各种不同的种类。(板书:税的种类。)

师:好的,大家一共整理出四个核心问题,如果我们把这四个问题弄清楚了,这节课的内容就学会了。

过去的课堂看似高效,实则低效;留白的课堂,看似低效,实有奇效。没有思维空间的课堂是在进行精力的压榨,教师不应为了追求眼前的成果而舍本逐末,忘记眼前的教育对象是人,他们需要心灵的关照,需要自由的空间,需要耐心的等待。

三、教师示范引导,使学生掌握发现问题的方法

归纳是引导学生发现问题的重要途径。在教学中,我们经常会问学生“你还能提出什么数学问题?”“你得到了哪些数学信息?”许多学生最不愿听到这类问题,常常给出文不对题的回答,或者给出的回答贫乏单调。究其原因,无非是学生觉得这类问题指向不明,自己从题干中根本找不到想要提出的问题。“授人以鱼,只供一日之食;授人以渔,则终身受用无穷。”如果我们从未教过学生如何发现问题的方法,学生又怎能从纷繁的信息中去杂取纯、去伪存真,发现具有价值的数学问题呢?由此可见,方法上的指导是非常必要的。

例如,习题“经过纸上的2个点可以画1条直线,经过3个点中的每2个点最多可以画3条直线,那么经过4个点中的每2个点呢?经过5个点、6个点呢?(任意3个点不在一条直线上)”这道题目不可能依靠穷尽所有的情况得到一个普遍适用的规律,但是填到6个点的情况时,很多学生通过观察能够发现“当前直线数=前一栏的点数+前一栏直线数”。此时如果依次向后列举7个点、8个点……学生也能够一一回答出来,学生会觉得已经发现了这道题的规律。这时教师提出:“30个点呢?”学生顿时无法思考。此时正是引导学生做进一步思考的最佳时机。学生开始思考如何能够摆脱“前一栏”的束缚,而发现一个更具普遍性的规律。教师就可以引导学生进一步观察表格,发现“直线数(3个点)=1+2;直线数(4个点)=1+2+3;直线数(5个点)=1+2+3+4;直线数(6个点)= 1+2+3+4+5。”n个点是什么情况?抽象思维能力较好的学生就能够感受到直线数和点数n之间的关系,即“直线数(n个点)=1+2+3+……+(n-1)”。这个加法算式可以利用高斯求和公式加以化简,即“直线数(n个点)=1+2+ 3+……+(n-1)=(1+n-1)×(n-1)÷2=n×(n-1)÷2”。这是不完全归纳法在解题过程中的一个应用,能够比较容易地被学生理解和接受。

实验是引导学生发现问题的另一个重要途径。因此教师在必要时应鼓励学生展开实验性活动,让学生在活动中发现蕴藏的数学问题。

例如在教学“可能性大小”时,教师先告知学生袋中球的总数和颜色,让学生猜一猜袋子里球的情况。一开始学生可能会随便猜,接着会发现这样盲目的猜没什么道理,他们根据之前学习的经验会想到要动手把球摸出来看看。在教师的引导下,让学生自主设计实验,在明确实验步骤后分组进行实验,最后将数据进行汇总,对总体进行推断。这个推断就是一个发现的过程,之后教师还可以更进一步启发学生思考:如果把这几个球放回去再摸一次,会摸到什么球?至此,在实验的基础上学生对于“可能性”已经有了一定的认识,通过相互交流使得先前的认识又得到了进一步升华。

培养学生发现问题的能力是一个循序渐进的过程,不可能一蹴而就。教师上课时除了要让学生掌握一些发现问题的基本方法,引导其在学习过程中进行评价和反思,还要注意自己的示范作用,展示自己分析问题、产生疑惑、发现问题的过程,帮助学生揭示发现问题的思维过程。

四、营造良好氛围,鼓励学生大胆质疑、勇于批判

创新意味着破除、改变和超越,见人之所未见,思人之所未思,行人之所未行。发现问题是创新的起点,要想达到较高的水平必须具备大胆质疑、勇于批判的精神。赞可夫在《和教师的谈话》中指出:“如果班级里能够创造出一个推心置腹地交流思想的气氛,孩子们就能把自己的各种印象和感受、怀疑和问题带到课堂上来,开展无拘无束的交谈。”因此,教师应当平等民主地对待学生,鼓励他们提出自己的观点,褒扬那些敢于向同学和老师发问的学生。在平时的教学中要让学生意识到“人类迄今为止没有取得任何一条不可质疑的知识,也没有任何一条知识能够对世界提供终极的解释。”

例如,苏教版六年级下册“纳税问题”的一个教学片断。

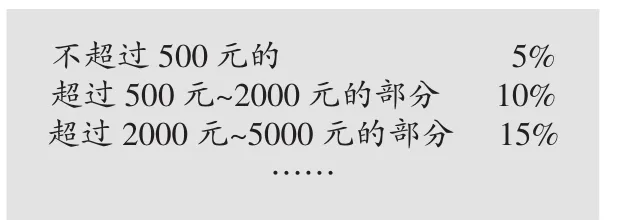

出示题目:2005年我国公布了新的个人收入所得税征收标准。个人月收入1600元以下不征税。月收入超过1600元,超过部分按下面的标准征税。

李明的妈妈月收入1800元,爸爸月收入2500元,他们各应缴纳个人所得税多少元?

师:你们觉得解题首先要弄清什么?

生1:要弄清纳税的部分不是所有的收入,而是超出1600元的部分。

师:看得真准,大家试着分别来计算一下李明的妈妈和爸爸各自要交多少税吧。

生2:(1800-1600)×5%=10(元)。

生3:(2500-1600)×10%=90(元)。

师:你们对这两位同学的做法怎么评价?

生(几乎全部):没意见,都是对的。

生4:我觉得第一题是对的,计算爸爸的那题不对,应该是把爸爸超出征收标准的钱分段纳税,500元按照5%纳税,400元按照10%纳税。

师:你们听明白他的意思了吗?

生5:我听明白了。他的意思就是说把2500元先减去不要交税的1600元,得到要纳税的900元,这900元不是直接纳10%的税,因为其中的500元符合第一个条件,所以按照5%的税率纳税;剩余的400元则符合第二个条件,按照10%的税率纳税。

生6:他和我想的一样,我可以用线段图来表示。

师:这下大家明白了吗?

生7:啊?是这样纳税啊!

师:的确,现实生活中就是这样分段纳税的。大家能看着生6的线段图把算式改过来吗?请生3也上来修改自己的算式。

简短的片断虽不能反映整体的教学效果,但是班级中那种平等和谐、追求真理的学习风气可见一斑。在这样的课堂上,学生才能以放松自然的心理状态去发现问题,才能真正找到“发现”的快乐。

总之,现代学习方式的本质是以弘扬人的主体性为宗旨,以促进人的可持续发展为目的。在教育改革的洗礼下,教师应当舍得把讲台让出来,甘于少提几个问题,而把更多的机会让给学生,让他们当一当“小老师”。在理念更新的同时,教师也要运用一定的策略让学生学会并乐于去发现问题,让他们敢于且善于提出问题。只要有了优良的“土壤”,学生发现问题能力的养成就会从理想变为现实。

(责编 金 铃)

G623.5

A

1007-9068(2015)32-004