乌芍止痒颗粒成型工艺

郭志烨, 杨 明,2* , 韩 丽* , 刘李梅, 钱 枚, 邹文铨

(1. 成都中医药大学 中药资源系统研究与开发利用国家重点实验室,四川 成都611137;2. 江西中医药大学 现代中药制剂教育部重点实验室,江西 南昌330004;3. 四川大学,四川 成都610064)

乌芍止痒颗粒处方由制何首乌、白鲜皮、赤芍、醋延胡索等组成,多年临床应用证实该方用于治疗血虚型老年皮肤瘙痒症具有良好的疗效。原方为汤剂,患者服用、携带不方便,为符合中药新药的研发要求,保证用药的“三小、三效、五方便”[1],本课题组在优选出提取工艺、浓缩工艺和干燥工艺后,拟将该方研制成中药颗粒剂。查阅文献发现颗粒剂处方的筛选多根据实践操作经验进行,带有较大的主观成分,而D-最优混料设计是一种特殊的有条件约束回归设计,除了具备一般回归设计的优点,更适合用于研究对象由多种组分构成的混合物,在药物制剂的处方筛选中具有很大的用途[2]。所以本课题组通过单因素试验和D-最优混料设计优选出颗粒的制备工艺及最优处方,从而确定合理的成型工艺条件,保证该制剂的安全有效、稳定可控,同时也为其他颗粒剂成型工艺条件的研究提供了参考依据。

1 仪器与试药

1.1 仪器 BP211D 电子分析天平(德国Sartorius公司);DHG-9070 型电热鼓风干燥箱(上海精宏实验设备有限公司);标准分样筛(浙江上虞市华丰五金仪器有限公司)。

1.2 试药 乌芍止痒颗粒干膏粉(自制);乳糖(成都市科龙化工试剂厂,批号20101012);微晶纤维素(成都市科龙化工试剂厂,批号20091022);糊精(成都市科龙化工试剂厂,批号20110428);可溶性淀粉 (成都市科龙化工试剂厂,批号20100531);NaBr、NaCl、KCl、KNO3、硫酸、乙醇均为分析纯(成都市科龙化工试剂厂)。

2 方法与结果

2.1 评价指标 成型工艺优选结果的确定需要参考一定的评价指标,根据优选目的的不同可选择以下不同的指标。

2.1.1 制粒情况 主要对制粒时软材的性状、过筛难易以及颗粒性状进行观察并描述。本课题均采用湿法制粒,所以制粒情况的观察对成型工艺好坏的判断至关重要。

2.1.2 吸湿率 将盛有饱和NaCl 溶液的干燥器在25 ℃环境中饱和48 h,此时内部相对湿度为75%。将待测样品于干燥器中脱湿48 h 后,置于已恒定质量的称量瓶中(样品厚约2 mm),准确称量后放入相对湿度为75%的干燥器中,揭开称量瓶盖,于25 ℃环境下定时称量(本课题定时96 h),按照“吸湿百分率(%) = (吸湿后样品质量-吸湿前样品质量)/吸湿前样品质量×100%”计算吸湿百分率。

2.1.3 成型率 取待测样品20 g,依次通过一号筛与五号筛,合格颗粒为能通过一号筛但不能通过五号筛的颗粒。按照“成型率(%) = (合格颗粒质量/总颗粒质量) ×100%”计算成型率。

2.1.4 溶化性 取待测样品10 g,加热水200 mL,搅拌5 min,立即观察,应全部溶化(允许有轻微浑浊)[3]。

2.2 药辅比的确定 根据本处方的生药日服用量(50 g)和干膏粉得率(30%)计算出日服干膏粉量为15 g。当干膏粉和填充剂比例为1 ∶1 (日服用颗粒30 g)时,既能解决干膏粉吸湿性强成型性差的问题又不导致日服用量过大[4],所以确定本成型工艺干膏粉和填充剂的比例为1 ∶1。

2.3 润湿剂种类的确定 按1 ∶1 称取4 份干膏粉和可溶性淀粉适量并混匀,分别加入相当于干膏粉用量20%的不同种类润湿剂,搅拌30 s 后快速过筛制粒,所得湿颗粒于60 ℃干燥30 min 后整粒。观察软材性状、过筛难易、颗粒性状等制粒情况,并以此为指标考察不同种类润湿剂的颗粒制备情况。以50%乙醇为润湿剂时,软材较湿黏,有少量结块,过筛难,所制颗粒黏结成团,条状颗粒较多;以60%乙醇为润湿剂时,软材较湿黏,过筛较难,所制颗粒黏结成团,有少量条状颗粒;以70%乙醇为润湿剂时,软材握之成团,拍之即散,过筛易,所制颗粒呈疏松小团,触之即散;以80%乙醇为润湿剂时,软材干散,过筛易,所制颗粒疏松干散,细粉较多。由以上结果可知,70%乙醇作为润湿剂制粒效果最好,因此确定本成型工艺的润湿剂为70%乙醇。

2.4 润湿剂用量的确定 按1 ∶1 称取3 份干膏粉和可溶性淀粉适量并混匀,分别加入相当于干膏粉用量10%、20%、40%的70%乙醇,搅拌30 s 后快速过筛制粒,所得湿颗粒于60 ℃干燥30 min 后整粒。观察软材性状、过筛难易、颗粒性状等制粒情况,并以此为指标考察不同用量润湿剂的颗粒制备情况。润湿剂用量为10% 时,软材握之成团,拍之即散,过筛易,所制颗粒呈疏松小团,触之即散,细粉稍多,颜色较浅;润湿剂用量为20%时,软材握之成团,拍之即散,过筛易,所制颗粒呈疏松小团,触之即散,颜色浅;润湿剂用量为40%时,软材较湿黏,过筛较难,所制颗粒黏结成团,有少量条状颗粒,颜色较深。由以上结果可知,润湿剂用量为20%时制粒效果最好,因此确定本成型工艺润湿剂用量为干膏粉用量的20%。

2.5 搅拌时间的确定 按1 ∶1 称取3 份干膏粉和可溶性淀粉适量并混匀,分别加入相当于干膏粉用量20%的70%乙醇,搅拌不同时间后快速过筛制粒,所得湿颗粒于60 ℃干燥30 min 后整粒。观察软材性状、过筛难易、颗粒性状等,并以此为指标考察不同搅拌时间的颗粒制备情况。搅拌时间为15 s 时,软材握之成团,拍之即散,过筛易,所制颗粒呈疏松小团,触之即散,细粉稍多,颜色不均匀;搅拌时间为30 s 时,软材握之成团,拍之即散,过筛易,所制颗粒呈疏松小团,触之即散,颜色均匀;搅拌时间为45 s 时,软材较湿黏,过筛较难,所制颗粒黏结成团,条状颗粒较多颜色均匀。由以上结果可知,搅拌时间为30 s 时制粒效果最好,因此确定本成型工艺的搅拌时间为30 s。

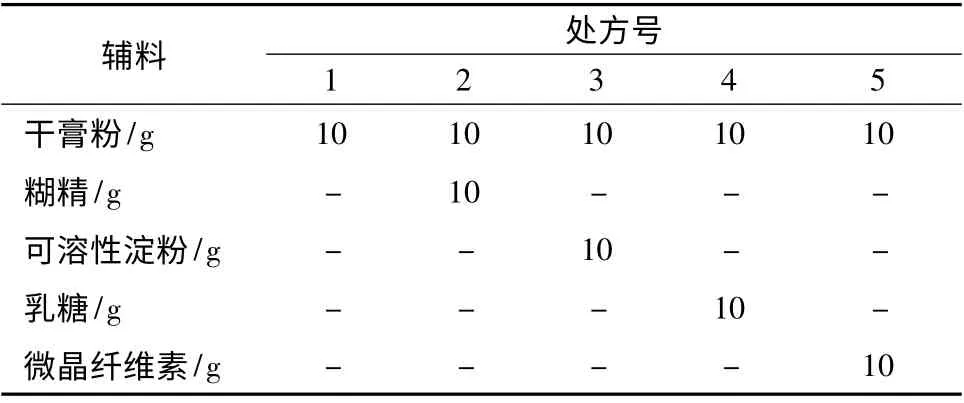

2.6 填充剂种类的确定 中药复方干膏粉通常吸湿性强成型性差,直接制粒有难度,所以需要加入填充剂与之混合。实验室常用填充剂有可溶性淀粉、乳糖、糊精、微晶纤维素等,不同的填充剂有不同的特性。本课题设计不同的制剂处方制粒,测定吸湿率、成型率、溶化性,观察制粒情况,并以此为指标,对所需填充剂的种类进行优选,处方设计见表1,优选结果见表2。

由表2 可知,4 种填充剂均能改善干膏粉制粒情况,但是不同填充剂有不同的特性。其中抗吸湿性能力为乳糖>可溶性淀粉>微晶纤维素>糊精;成型性能力为糊精>可溶性淀粉>乳糖>微晶纤维素;溶化性能力为除微晶纤维素外其他3 种均合格。单一辅料对制粒情况及颗粒特性的改善程度及范围有限,而混合辅料中的不同辅料之间存在交互作用,所以综合考虑颗粒抗湿性、成型性、溶化性及经济性,选用乳糖、可溶性淀粉和糊精的混合物作为该制剂成型的填充剂。

表1 填充剂种类优选处方Tab.1 Optimized presciptions of different bulking agents

表2 填充剂种类优选结果Tab.2 Optimized result of different bulking agents

2.7 处方优选

2.7.1 范围的确定 以乳糖、可溶性淀粉和糊精的混合物作为填充剂,需对三者之间的配比进行优化。在采用D-最优混料设计进行优化前,基于实验设计的需要和优化设计的准确性,首先须对混合物中各单一组分的比例范围进行确定。各比例范围需满足Z1+ Z2+… + Zp=1,0≤Li≤Zi≤Ui≤1,i=1,2,…,P[5]。综合成本的考虑以及预实验结果最终确定3 种填充剂比例范围分别是乳糖(0.2 ~0.5)、可溶性淀粉(0.25 ~0.55)、糊精(0.25 ~0.55)。

2.7.2 指标的确定 因为所选3 种填充剂的成型性及溶化性均较好,且成型率及溶化性的测定受其他因素影响较大,故这两个指标不再作为D-最优混料设计评价指标,而选择区分度大且测定结果较为准确客观的吸湿率作为评价指标。

2.7.3 D-最优混料设计 根据拟合模型回归系数的方差最小化,回归模型的预测精度最高的原则[6-7],计算选取3 因素D-最优混料设计在实验因素空间内的候选点,组成16 个模拟处方。按照单因素试验优选的制备工艺条件和16 个模拟处方配比制备颗粒并测定吸湿率。处方配比和吸湿率测定结果见表3。

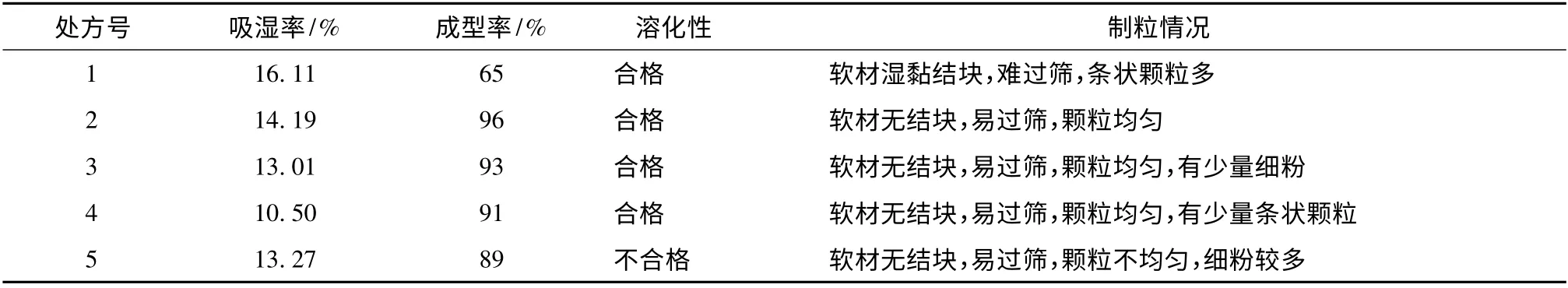

2.7.4 D-最优混料设计结果与数据分析 根据测定结果,以吸湿率为因变量,乳糖、可溶性淀粉、糊精比例为自变量,应用Design-expert 8.0 实验设计软件分别以3 种数学模型进行回归拟合与分析,对各项系数进行t 检验,剔除P >0.05 的项,以回归模型的标准方差(SD)、复相关系数(r2)、调整复相关系数 (adjusted r2)、预测复相关系数(predicted r2)、残差平方和(PRESS)为综合指标,判断并选取3 种数学模型中最佳的回归模型,结果见表4。

表3 D-最优混料设计及吸湿率测定Tab.3 D-optimal mixture design and moisture rate determination

表4 吸湿率的回归分析结果Tab.4 Regression analysis result of moisture rate

由表4 可知,Special Cubic 模型拟合较为理想,故对数据进行Special Cubic 模型拟合,得到拟合方程Y=0.807 25X1-3.880 07X2-3.643 58X3+71.824 55X1X2+76.607 72X1X3+88.711 65X2X3-365.057 27X1X2X3。对模型回归方程进行方差分析,结果见表5。

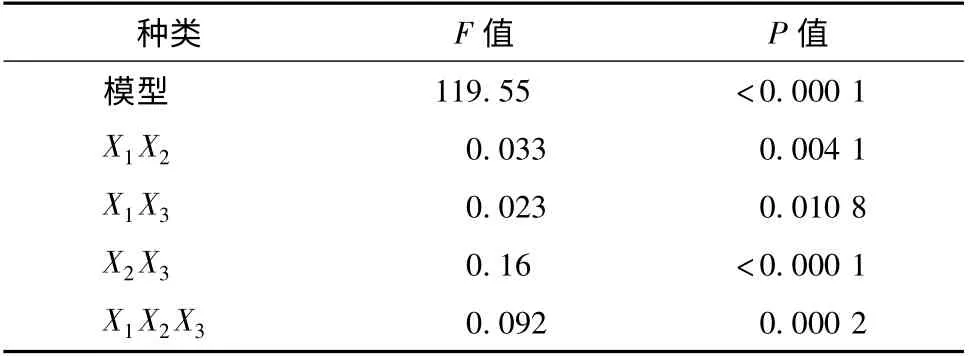

表5 回归方程的方差分析Tab.5 Variance analysis of regression equation

由表5 可知,模型具有显著性,X1X2X3之间有显著的交互作用。乳糖、可溶性淀粉与糊精三者交互作用对吸湿率影响的曲面图与等值线图见图1。

由图1 可知,对于取值越小越好的吸湿率,乳糖、可溶性淀粉以及糊精在处方中的比例都不是越大越好,而是在一定范围内以一定的比例组合时才能达到最优。用软件的最优化功能,设定各组分的变化范围,然后设定所期望的响应值,软件运行后,从随机组合开始进行预测,直到目标响应值[8]。软件给出的最优组合为乳糖-可溶性淀粉-糊精(0.335 ∶ 0.360 ∶ 0.305),吸 湿 率 预 测 值为10.56%。

2.7.5 验证试验 为了检验模型的可靠性以及软件设计出的最优组合的预测值与实际值的差异,根据优选条件制备3 批样品进行验证,吸湿率分别为10.53%、10.56%、10.57%,平均为 10.55%,与预测值接近,说明软件建立的模型可靠,可准确地预测颗粒剂中填充剂的最优配比。

2.8 颗粒物理特性考察

图1 乳糖、可溶性淀粉、糊精的交互作用对吸湿率的影响的曲面图与等值线图Fig.1 Response surface and contour plots for interaction among lactose,soluble starch and dextrin on moisture rate

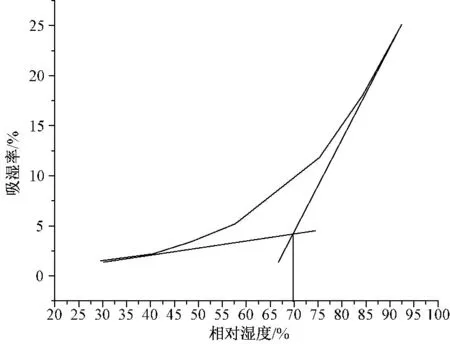

2.8.1 临界相对湿度 参考文献[9-10]测定本品成型颗粒在7 种不同相对湿度下放置7 d 的吸湿率,以相对湿度为横坐标,吸湿率为纵坐标绘制吸湿曲线,对曲线的两端做切线,两切线交点对应的横坐标即为临界相对湿度[11],结果见图2。由图2可知,乌芍止痒颗粒的临界相对湿度为69%,说明大生产时应该控制环境的相对湿度在69%以下。

图2 临界相对湿度图Fig.2 Critical relative humidity diagram

2.8.2 休止角 采用固定漏斗法[12],串联3 个漏斗,固定在水平放置的坐标纸上,距其固定高度h,将本品成型颗粒倒入最上面的漏斗中,样品逐渐在坐标纸上形成圆锥体,至其尖端接触到最下面的漏斗口,测出坐标纸上圆锥体的半径r,计算休止角(tanα = h/r),重复3 次。测定结果分别为34.2°、34.5°、34.3°,平均为34.3°。3 次测定结果均小于35°,说明乌芍止痒颗粒流动性好,易于分装[13]。

2.8.3 溶化性 取本品成型颗粒10 g 按照“2.1.4”项下方法测定溶化性,结果颗粒全部溶化,说明乌芍止痒颗粒溶化性好。

2.8.4 颗粒粒度 取本品成型颗粒40 g 按照粒度测定法测定[3],结果不能通过一号筛和能通过五号筛的总和<15%,说明乌芍止痒颗粒粒度合格。

3 讨论

颗粒剂常用的润湿剂有水和不同体积分数的乙醇,而本制剂干膏粉中含有大量的糖类等黏性成分,遇水容易结块,造成软材过黏,难以制粒,因此采用乙醇作为润湿剂,并通过单因素试验对不同体积分数乙醇进行优选,以达到降低黏性和吸湿性的效果。

在预试验中发现,加入润湿剂后搅拌时间的长短对颗粒剂制备影响很大,分析原因可能是搅拌时间过短,导致干膏粉、填充剂和润湿剂三者之间没有完全混匀,所制颗粒颜色不均匀,细粉较多;搅拌时间过长导致润湿剂中乙醇挥发,剩下的水引湿性太强,导致软材湿黏发硬不易制粒。所以本课题通过单因素试验对搅拌时间进行优选,以保证制粒效果最佳。

由“2.6”项实验结果可知,在常用的填充剂中乳糖抗吸湿性最强,所以理论上单用乳糖做填充剂所制颗粒吸湿率应该最小,但是乳糖价格昂贵,同时实验结果表明单用乳糖做填充剂所制颗粒颜色较深,颗粒条状较多,较湿黏,流动性差。而乳糖与可溶性淀粉、糊精在抗湿性方面存在显著的交互作用,所以以三者的混合物做填充剂,既能起到很好的抗湿作用,又能降低成本,改善颗粒性状。

在药剂领域和科研生产中,一个最为重要的问题就是确定各种药用辅料在制剂中的合适比例,使某一项或多项制剂学特性指标在一定意义上到达最优。由于D-最优混料设计具有实验的高效性和预测的准确性,非常适合解决此类问题,因此在医药工业的科研和生产上有很大用途[14-15]。本课题采用D-最优混料设计优选填充剂配比,实验结果证明此设计可以准确预测乌芍止痒颗粒填充剂的最优配比,为其他颗粒剂成型工艺条件的研究提供参考依据。

[1] 谢秀琼. 中药新制剂开发与应用[M]. 3 版. 北京:人民卫生出版社,2006.

[2] 欧阳旭,王跃生,章 军,等. 各种实验设计方法在元胡止痛分散片处方优化中的应用研究[J]. 中国实验方剂学杂志,2009,15(10):43-47.

[3] 国家药典委员会. 中华人民共和国药典:2010 年版一部[S]. 北京:中国医药科技出版社,2010.

[4] 李成舰,夏新华. 降糖灵颗粒成型工艺的研究[J]. 湖南中医药大学学报,2011,31(1):46-48.

[5] 张 芳,韩 丽,张定堃,等. 混料设计优化感咳双清分散片的制备工艺[J]. 中药材,2014,37(3):499-503.

[6] 高丽琼,舒文娟,高 缘,等. D-最优混料设计优化阿莫罗芬自乳化基质乳膏及乳膏流变学研究[J]. 中南药学,2010,8(1):481-486.

[7] 张建军,付建武,刘法锦. 混料设计优化复方双梅含片处方[J]. 中成药,2011,33(11):1908-1911.

[8] 王念明,李 楠,杨凤梅,等. 混料滑石粉分散片的制备及处方优化[J]. 中国实验方剂学杂志,2013,19(24):13-16.

[9] 南京药学院药剂教研组. 药剂学[M]. 2 版. 北京:人民卫生出版社,1985.

[10] 刘艳菊,李水清. 银莲花胶囊的成型工艺研究[J]. 中药材,2002,25(4):285-286.

[11] 刘金城,杭 清,楼云雁,等. 复方茵柏颗粒剂成型工艺的研究[J]. 中华中医药学刊,2010,28(3):646-648.

[12] 和 健,唐海英,丁 蔚. 当归补血胶囊成型工艺的研究[J]. 中成药,2006,28(7):1062-1064.

[13] 陈虎虎,杨金颖,龚苏晓,等. 归芪多糖颗粒制备工艺[J]. 中国实验方剂学杂志,2012,18(4):32-34.

[14] 晋兴华,张 慧,赵振宇,等. D-最优混料设计优化尼莫地平骨架片的处方[J]. 中国药学杂志,2009,44(7):516-520.

[15] 张 臻,傅超美,胡慧玲,等. D-最优混料设计优化美洲大蠊乳膏的基质配方研究[J]. 中草药,2013,44(12):1574-1578.