实验教学

彭正飞

中学物理中的许多基本概念与规律,都是在实验观察、体验及总结的基础上概括出来的.因此,物理实验在物理概念和规律的引入、阐述及巩固中有着不可替代的作用,学生通过形式各异的实验,能直观形象地观察与分析实验现象,从而获得生动的感性认识,建立起正确的物理概念与物理规律,有效地降低对应物理知识的难度和深度.同时,近年来的高考试题,越来越注重对学生能力,特别是创新能力的考查.因此,中学物理教学的任务之一,就是培养学生的创新意识和创新能力.创造力的有无、强弱,不仅影响到学生在高考中成绩的高低,而且还影响到他们将来进一步的发展.

一、应用“模拟实验”手段,增加物理规律生成的趣味性,降低理解难度.

物理概念、规律的引入、阐述及总结消化中,有些物理规律非常地抽象,学生对它的认知和理解容易出现偏差.有的概念初次接触感性认识不错,但随着时间的延长,概念在脑海里的生成越来越模糊,直至遗忘.为此,教师想方设法,设计一些通俗易懂的生活现象(模拟实验)加以注释,以达到学生过目不忘之效果.

案例一 本人给学生讲解电容器的概念时,反复地给学生举例说明,“电容器是用来装电荷的装置”类比成“水杯是用来装水的装置”,两者虽然在作用上有很大的区别,甚至是没有任何联系,但两者在“装”各自的对象时有很大的相似之处.比较两个高度相同的杯子的装水本领大小的时候,一般杯子横截面积越大,装水本领也就越高.此时我们引出:在比较两个电容器的容纳电荷的本领大小时,一般比较在相同的电压情况下,两个电容器装的电荷越多,容纳电荷的本领就越大!进而给出关于电容器电容的概念C=QU.而在解释完本概念的注意点后,注重给出了如下“模拟实验”:因为电容器是装电荷的装置,本表达式从象形上观察,就好像是将一个鸡蛋(Q)装进一个杯子(U)中去,然后本人取出了一个鸡蛋和杯子,将杯子从正立、侧放、倒置三个角度分三种情况让某同学上讲台将鸡蛋放进杯子中去.要求做实验的同学动作尽量缓慢,提示其他同学集中注意观察,当鸡蛋在三种不同情况进入杯口瞬间,“暂停”实验学生的动作,让班内其他同学观察鸡蛋和杯口的相对位置.得到不管从那个角度考虑,要将“鸡蛋”装进杯子,Q与U的相对位置都是QU,从而达到让学生过目不忘的目的和效果.

同时,电容器第二节课时有一内容是关于平行板电容器在“通电”和“断电”状态下,电容器动态变化时各物理量的变化问题.当电容器通电时,电压U不变,板间距离d变大,电场强度E变小,反之亦成立.当电容器断电时:电容器带电量Q不变,板间距离d变大或变小,电场强度E都不变.以上结论用表达式推导后学生并无异议.但对于第二种情况,如何让学生记忆地更持久呢?本人将平行板电容器内的电场强度用电场线定性比较,将电场线统一看成从电容器正极板上的正电荷出发,终止于负极板上的负电荷,同时假设每对电荷间产生一根电场线.在这个前提下,假设原来正、负极板上1000对电荷,板间存在1000根电场线,从而对应某强弱的电场强度E.当通电d变大时,简单推导得到Q变少,这样相同面积极板上的电荷数变少(譬如变成800对),极板间电场线变疏,电场强度E变小,反之亦成立.电容器断电时,板间距离d变大(或变小)但极板带电量Q不变(1000对),这样电场线仅被拉长(或缩短)了,但电场线的疏密程度是不变的.从而得到电场强度E都不变的结论.这样,学生的记忆深刻,对平行板电容器在电路中的动态变化有了个较高的感性认识,有助于对物理规律的理解和应用.

二、利用“自制实验”教具,直视物理现象,帮助学生自主生成物理规律,增强规律的可信度.

培养能力是物理教学的落脚点.培养能力首先要讲清讲透物理概念和物理规律,对每一个概念和规律要弄清楚它的内涵和外延.弄清来龙去脉,弄清规律的性质,适用条件及注意事项等.而学生在学习过程中常会遇到一些疑难问题,对某些新的物理概念似懂非懂,对某个物理规律将信将疑,有时想不通就会产生畏难情绪,影响学习效果.训练操作就是要学生把学到的知识转化为能力,操作是检验能力的关键,是学生较薄弱环节,也是教师在教学中要克服的难点.学生自制实验是解决这个问题的一个好办法.

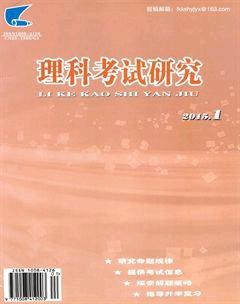

案例二 汽车过拱桥的教学中,一般地都是通过受力分析,列方程求解,让学生知道汽车在“凸”形桥通过要比在“凹” 形桥通过更安全,学生只是有了个理性认识,并没有感性认识.教师可以让学生自己制作一个小实验,让学生能有个更加全面地认识.选二根等长的硬度不大的金属丝,都弯曲成对称的曲形双轨(图1),并固定在支架上,第一步:让一个直径比双轨略大的钢球从A处滚下,当滚到最低点B附近时突然冲开(图2),受力侧视图(图3)分析,钢球滚到B处,速度比较大时,需要的支持力也要比较大,根据牛顿第三定律可知,钢球对金属丝的压力也比较大,从而冲开金属丝掉了下去.第二步:首先制作一个硬度大的金属卡,把B处卡住(图4),不让钢球从该处掉下.然后让钢球在更高的O处滚下,使得 OA和BC高度差相等,使得钢球到达C处得速度和第一步中的到达B处的速度一样.结果钢球不从C处掉下.从而让学生有了一个感性认识.为了发挥学生的主动积极性,教师只要给出材料,实验装置可以引导学生完成,然后以问题的形式引导学生完成本实验.问题设置如下:1、本实验的目的是什么?(证明钢球在B处对轨道的压力比在C处大).2、怎样证明?(钢球在B处掉下,在C处能安全通过).3、我们应该选择怎样的材料来制作轨道?(硬度不大的金属丝).4、实验中钢球通过B处和C处的速度要满足什么条件?(相等).5、怎样才能满足速度相等?(使得OA和BC高度差相等).6、钢球既然从B处掉下,又怎么能到达C点呢?(用东西把B处轨道卡住).

本实验从开始设计到制作,从演示实验到观察现象,从总结规律到运用理论解决实际问题,都是学生亲身实践.通过耳听、眼观、脑想、语言表述和动手操作来完成.借助本实验可开阔学生思路,培养学生的创造性思维和逻辑推理能力,将所学物理规律延伸迁移、进一步深化与升华.

三、依托学生实验,对实验要素进行改进,培养学生概括规律的能力.

与世界伟大发明家的杰出创造力相比,中学生的创新能力十分弱小,他们所进行创新思考的事物常常是前人思考过的,教师看来,似乎没有多少实际价值,但决不能漠视这种创新思维的火花.相对于中学生自己的认知水平而言,只要有所创新,那就是一种超越了

.创新的过程,就是不断超越的过程.所以,作为教师不仅要重视和保护这种思想的火花,而且应有意识地着力培养他们的创新能力.

组织学生做实验的过程中,应有意识地引导学生分析规定实验的操作方法,研判其优劣,通过对实验要素的改进,设计出更合理的操作方案.

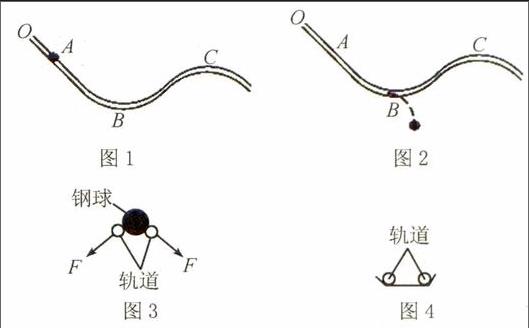

案例三 “研究物体加速度、力、质量的关系”这个实验中,除了一些基本的实验要求以外,用控制变量法研究:当小车质量不变时,探究加速度和小车受到的力的关系的时,将钩码通过定滑轮来牵引小车向前运动的过程中,只有满足小车质量远大于钩码质量的条件时,钩码的重力才近似等于小车受到的绳子拉力.同学们通过整体法和隔离法能基本体会探究过程的科学严谨性和合理性.但就实验而言,理论上讲实验中将钩码重力看作细绳的拉力,本身带来误差.怎样改进呢?让学生创新思考,提出更好操作方法.经过教师引导,有的学生会说,在绳子和小车连接处,安装一个力的传感器,传感器能够将任何时候的绳子拉力值直接地告诉我们,这样只要测量出小车在某拉力F(已读出)作用下的加速度就可以探究两者的关系.经过上面同学的提示,有同学提出,在没有传感器的前提下,我们可以考虑将定滑轮外侧的绳子和一个弹簧秤的一端相连,弹簧秤另一端固定不动.然后在定滑轮与弹簧秤之间放置一个动滑轮,动滑轮用重物“牵引”,这样,不管钩码的重力、加速度如何,理论上讲,弹簧秤的示数一定等于小车受到的绳子拉力值(如图5).

最后本人在该同学方案的基础上,提出了当小车受到拉力不变时,探究加速度和质量关系过程中,书本建议只要保证钩码质量不变即可.但由于小车加速度变化的时候,实际上绳子的拉力是不一样的.根据以上同学观点,本人适时提出用两辆质量不同的小车通过各自定滑轮后由同一个动滑轮(下挂重物)来牵引后,小车运动相同时间进行对比的实验方案,得到同学们的一致认可.并择时提供相应实验器材,让上面提出不同方案的几个同学完成该“演示实验”,取得了理想的效果.通过同一实验不同要素的变更,学生对牛顿第二定律的理解及应用能力有了较大的提高.

四、增设开放性实验活动课,增强学生应用物理规律的能力

教师根据学校实际情况,有条件有针对性增设开放性实验活动课,要求学生根据实验目的,选取适当的仪器,设计出与教材规定的实验方案不一样的新方案.从而达到增强学生应用物理规律能力的目的.

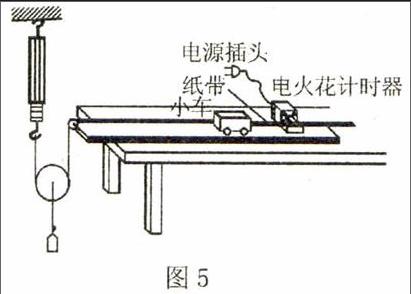

案例四 完成“用单摆测定重力加速度”的实验后,就可以增设一节开放性实验活动课.实验的目的仍然是测定本地的重力加速度,但不准再利用单摆进行实验.要求学生参考实验册的格式,写出所设计实验的原理、仪器、步骤以及处理数据的方法,并就自己设计方案的科学性、可行性、便利性等进行自我评价.实际教学中,可以让三四个学生组成实验小组,进行合作,共同完成实验设计任务.

以下是部分学生选用的实验原理:

五、借助计算机和相关软件,提供新型实验平台,为学生进一步理解物理规律提供条件.

中学物理中有些实验的研究对象太小,需要放大才能演示其规律,如电子在磁场中的圆周运动;有些研究对象则太大,需缩小才方便演示,如天体的运动;还有的实验因过程太快,难于看清楚变化的细节,需要放慢其运动的速度.为实现上述目的,借助计算机和“仿真物理实验室3.5”软件,进行模拟实验,不失为一种有效的途径.在这样的实验环境下,虽然模拟实验可以展示真实实验所不能展示的细节和规律,但实验本身还不是最终目的,我们只是借助这个平台,通过控制实验条件,设计实验方案,以进一步培养学生的创新意识和创新能力.

案例五 “平抛物体的运动”教学中,为了说明平抛物体竖直方向的运动和自由落体的运动具有相同规律的,教材提供的真实实验是,用小锤打击弹性金属片,使两个钢球同时出发,分别作平抛运动和自由落体运动,通过听到它们落地时只有一次声音的现象,判断它们有相同的规律.这里是不学生会问:两钢球落地时只有一次声音,表示它们在空中运动的时间相等,而仅仅根据运动时间相等能判定它们的运动规律相同吗?显然,那样的逻辑判断不充分.让学生开动脑筋,设计更严密更充分的实验来证明它.

若想通过真实实验证明是困难的.但是,学生利用“仿真物理实验室3.5”所提供的平台设计实验,可以达成上述目的.设置两个小球,同时从坐标原点出发,一个作平抛运动,一个作自由落体运动,让电脑显示任意时刻两球的竖直位置.从它们在任意时刻竖直位移相同,推理出它们确实具有相同运动规律的结论.工作完成后的界面如(图6)所示.

接着,如何研究水平方向的运动规律呢?学生应用类似的方法,设置第三个小球,当然需使它沿水平方向运动,并具有和平抛的小球大小相等的水平初速度,只是要注意,在不考虑第三个小球的重力时,它才能做匀速直线运动.也是通过比较两者任意时刻的位置,方能得出平抛物体在水平方向做匀速直线运动的结论.工作完成后的界面(如图7)所示.

教学实践表明,通过对教材规定实验的改进,营造求新求异的课堂学习气氛,使学生的思维更活跃,想象力更丰富,创新欲望更强烈.虽然有的学生面对新问题束手无策,有的学生提出的方案不很科学,操作起来不甚方便,但是,他们的创新意识得到了培育,创新能力获得了提高.物理实验是中学物理教学的一个重要环节,它有的时候要“服务”于物理概念及规律的呈现,有时候也要依托物理基本规律来展示更为精彩的物理实验,我们应该给学生以全面的机会,让实验服务于学生,让学生参与、体会甚至创新实验,是我们在教学中所追求的更高目标.