西安南郊隋李裕墓志考释

周能俊

(浙江机电职业技术学院,杭州 310053)

西安南郊隋李裕墓志考释

周能俊

(浙江机电职业技术学院,杭州 310053)

摘要:西安南郊出土的隋代李裕墓志记录了李氏自李弼至李裕三代的仕宦及家族情况。李裕祖父为李弼,父乃李曜。李弼是北周初年的政权核心之一,李裕生于当时最尊贵的八柱国之家。李氏家族与杨氏家族之间的关系甚为密切。由此推测,在杨坚革周命,建立杨隋之时,李裕及其家族可能是杨坚的支持者,甚至可能是杨坚集团的核心成员。入隋后,李氏家族的政治地位并未受到影响,但李裕此后便远离了政治核心,史籍亦不载其子孙有显达者,甚至连其本人都史阙其载。由此推测,李氏家族可能已经不复当日的荣盛。李裕墓志及其家族的兴衰经历说明,即便是出自北周、隋、唐三代处于政治核心地位的武川军事势力与关陇集团的勋贵家族,想要维持家族之政治特权和高贵门第,也必须牢牢地依附于中央核心政权。这一点与魏晋以来所形成的门阀士族迥然不同。

关键词:李裕墓志;隋朝;陇西李氏;关陇集团;李弼;武川军事势力

据陕西省考古研究院撰《西安南郊隋代李裕墓发掘简报》,2006年12月12—18日,陕西省考古研究院在西安市南郊长安区郭杜镇抢救性发掘了隋代李裕墓。*陕西省考古研究院:《西安南郊隋代李裕墓发掘简报》,文物,2009年第7期,第4-20页。墓中出土李裕墓志一盒,有志盖与志石。两者皆青石质,正方形,边长40.5厘米。志盖厚8厘米,顶面正中画方格,阳刻篆书“大业猗氏公李君墓志”,*下文将该墓志的文本简称为《李裕墓志》。共3行,每行3字,四刹为素面。志石厚10厘米,画细线方格,阴刻楷书26行,满行26字,共计653字,四侧面为素面。本文首先依据拓片校释碑文,在此基础上结合相关文献,对李裕及其家族在北周、隋、唐几代的仕宦及其所反映的社会动向等情况略作考察。

先将墓志迻录如下。

大业猗氏公李君墓志

一、李裕父祖情况

据《李裕墓志》载,李裕为“陇西狄道人也”。其祖为李弼,父乃李曜。然据《周书》载,李弼为“辽东襄平人”。*《周书》卷15《李弼传》,北京:中华书局,1971年标点本,第239页。《北史》则载,李弼为“陇西成纪人”。*《北史》卷60《李弼传》,北京:中华书局,1974年标点本,第2129页。辽东襄平为李氏本贯,陇西为西魏有功诸汉将之子孙改关中郡望时李弼家族所改的籍贯。*参见《周书》卷15《李弼传》,第253页校勘记注〔三〕及陈寅恪:《隋唐制度渊源略论稿·唐代政治史述论稿》,北京:生活·读书·新知三联书店,2009年,第194-195页。如李弼家族这样附籍关中的情况,在当时并非个别现象。征诸《隋书》,“及周太祖入关,诸姓子孙有功者,并令为其宗长,仍撰谱录,纪其所承。又以关内诸州,为其本望。”*《隋书》卷33《经籍志二·史》,北京:中华书局,1973年标点本,第990页。这是针对诸汉将子弟的附籍。李弼家族附籍陇西,可能也是在这一政策出台之后。此后,周明帝二年(558年)三月“庚申,诏曰:‘三十六国,九十九姓,自魏氏南徙,皆称河南之民。今周室既都关中,宜改称京兆人。’”*《周书》卷4《明帝纪》,第55页。将诸入关之胡姓亦皆改籍为关中京兆。显然,附籍关中,乃是西魏、北周政权的强制性规定。这两项措施将随孝武帝入关的胡汉将领、官员等尽皆附籍关中,其目的自然是为了巩固西魏、北周政权,并取得与东魏、北齐抗衡的政权合法性。

由此,似可解决李弼家族关于辽东与陇西两个籍贯的矛盾。但《李裕墓志》与《北史》所载相对比,仍有成纪与狄道的差别。据《元和郡县图志》所载,“成纪县,中。东南至(秦)州一百里。本汉旧县,属天水。……周成纪县,属略阳郡,隋开皇三年罢郡,县属秦州。皇朝因之。”*《元和郡县图志》卷39《陇右道上·秦州》,北京:中华书局,1983年标点本,第982页。“狄道县,下。本汉县,属陇西郡。晋改为武轺县。隋复为狄道,属兰州。天宝初改属临州。”*《元和郡县图志》卷39《陇右道上·临州》,第1003页。自汉代起,成纪便归属于天水郡,从未隶属于陇西郡。且成纪与狄道两地相距颇远,似无曾同属陇西郡而史阙其载的可能。因此,恐怕没有陇西成纪之说法。

在西魏、北周控制的区域内,李氏郡望最为著名者,非陇西李氏莫属。据《李裕墓志》与史籍所载,李弼祖孙附籍关中后的郡望也是陇西。因此,李弼一族所冒的可能就是陇西李氏。李宝及其子李冲乃是北魏时期陇西李氏最具代表性之人物。据《魏书·李冲传》所载,“李冲,……陇西人,敦煌公宝少子也。”*《魏书》卷53《李冲传》,北京:中华书局,1974年标点本,第1179页。唯载李冲为陇西人,而不载其出自陇西何地。然《魏书·李宝传》则明确记载,“李宝,……陇西狄道人,私署凉王暠之孙也。”*《魏书》卷39《李宝传》,第885页。陇西李氏所指的是出自陇西狄道,与李暠一族的李氏宗族。李弼所冒的可能也是陇西李氏的郡望。又根据一般历史学与考古学知识,相较于史书之记载,《李裕墓志》所记内容应当更为真实、可信。因此,李弼子孙的籍贯似皆改为陇西狄道。

李弼得以善终,可能与其在明帝元年(557年)冬十月即病逝,执政时间不长有关。但细考史实,李弼与宇文护的关系颇值得注意。据《周书》所载,孝闵帝元年(557年)正月即位所特加荣宠者四人:太师李弼、太傅赵贵、太保独孤信、大司马宇文护;正月乙卯所进公爵加以尊崇者六人:赵国公李弼、楚国公赵贵、卫国公独孤信、燕国公于谨、梁国公侯莫陈崇、晋国公宇文护。这几人构成了北周初年的政权核心。他们各自代表了西魏、北周政权中不同的军事集团。赵贵、侯莫陈崇代表贺拔岳余部,独孤信代表贺拔胜集团,宇文护、于谨代表原宇文泰集团,而李弼则是侯莫陈悦集团余部的代表。*毛汉光:《西魏府兵史论》,《中国中古政治史论》,上海:上海书店,2002年,第188-305页。宇文泰死后,宇文护为孝闵帝、明帝时期北周政权的实际控制者。“及太祖崩,孝闵帝尚幼,中山公(宇文)护虽受顾命,而名位素下,群公各图执政,莫相率服。”*《周书》卷15《于谨传》,第248页。赵贵、独孤信等对于宇文护之专权自然不满,“自以元勋佐命,每怀怏怏,有不平之色”。*《周书》卷16《赵贵传》,第263页。可见,以赵贵、侯莫陈崇为代表的贺拔岳余部,及以独孤信为首的贺拔胜集团都反对宇文护执政。宇文护所能掌握的唯有自己以及于谨所统原属宇文泰集团的军队,实力远不如赵贵等人。在这种情势下,李弼一系的政治倾向就具有决定性作用。可史籍仅记载,其“朝受令,夕便引路,不问私事,亦未尝宿于家。其忧国忘身,类皆如此。兼复性沉雄,有深识,故能以功名终。”*《周书》卷15《李弼传》,第241页。似乎表明李弼明哲保身,不参与争权。亦说明其无反对宇文护的举动,至少对宇文护的专权持不反对的态度,甚至可能是宇文护的支持者之一。宇文护也对李弼保持必要的尊重,“及晋公(宇文)护执政,朝之大事,皆与于谨及弼等参议。”*《周书》卷15《李弼传》,第241页。宇文护可能正是在确定了李弼一系的政治选择后,一举发难才得以成功。孝闵帝元年二月,赵贵以谋反伏诛;独孤信亦因罪被免,后被逼自尽。保定三年(563年),侯莫陈崇被杀。仅于谨因党附宇文护而得以保全。*《周书》卷15《于谨传》,第243-250页。

根据《李裕墓志》所载,李裕之父为李曜,与《北史》《新唐书》《旧唐书》所载略同。《周书》载其名为李耀,似误。李曜乃李弼之长子,因乃父之功,封“邢国公,位至开府。”*《周书》卷15《李弼传》,第242页。而《李裕墓志》则载李曜仕官为“使持节、骠骑大将军、开府仪同三司、大都督、延州诸军事、延州刺史。”据《隋书》载,“延安郡后魏置东夏州。西魏改为延州,置总管府。开皇中府废。统县十一,户五万三千九百三十九。”*《隋书》卷29《地理志上》,第811页。可知,隋时,延州有人户五万以上。由此推之,北周时期,延州可能为三万户以上之州。又据《通典》所载北周官品,国公为正九命。“开府”应为“开府仪同三司”的简称,“建德四年,改为开府仪同大将军”,亦为正九命。骠骑大将军为九命;大都督为八命;刺史户三万以上者,正八命。*《通典》卷39《职官二十一·品秩四》,北京:中华书局,1988年标点本,第1064-1065页。可见,《周书》所载李曜之仕官最高为正九命,乃北周之最高官阶。《李裕墓志》所录李曜之仕官最高为九命,比《周书》所载差半阶。且两者所记之官职,除开府仪同三司一职外,其余皆不相同。或者史籍记载颇为简要,将李曜之仕官经历有所省略。

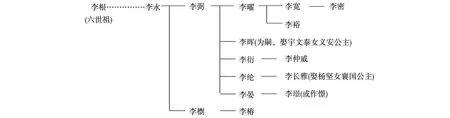

根据《李裕墓志》《周书·李弼传》《北史·李弼传》《隋书·李密传》《旧唐书·李密传》及《新唐书·李密传》诸文所述,李弼家族之世系如表1。

表1李弼家族世系

二、李裕仕宦情况

根据《李裕墓志》考订,李裕字石生,生于西魏大统八年(542年),死于隋仁寿四年(604年)六月十七日,享年63岁。《李裕墓志》载,“以周建德元年,起家为灙城郡守、领灙城防主”。据《水经注》载,“汉水又东至灙城南,与洛谷水合。……其水南流,右则灙水注之。水发西溪,东南流合为一水,乱流南出,际其城西,南注汉水。”*《水经注疏》卷27《沔水上》,南京:江苏古籍出版社,1989年点校本,第2322-2323页。又据《魏书》载,正始三年(506年)九月“己未,征虏将军赵遐大破(萧)衍众于灙城桑坪。”*《魏书》卷8《宣武帝纪》,第203页。可知,灙城自北魏时期便已设立,汉水与洛谷水汇合于城南,可能因灙水而名之。然细考史籍,竟再无关于灙城郡之记载。而在相关之地域则有傥城郡,或谓该地可能就是灙城郡。傥城郡治龙亭,旧为晋昌郡,西魏废帝三年(554年),改为傥城郡。领县三,龙亭、兴势、南城。开皇三年(583年),废郡。*王仲荦:《北周地理志》卷4《山南上·梁州·傥城郡》,北京:中华书局,1980年,第326页。《隋书》载,“汉川郡旧置梁州。统县八,户一万一千九百一十。……兴势旧置傥城郡,开皇初郡废。”*《隋书》卷29《地理志上》,第817页。可知,隋代汉川郡有人户一万余。由此推测,北周建德时期(572—578年),傥城郡之人户可能不满一万,甚至可能不到五千。据史籍所载之北周官品,郡守户五千以上者,为六命;郡守户千户以上者,为正五命。*《通典》卷39《职官二十一·秩品四》,第1066页。则李裕之入仕起家官为六命或正五命。

李裕之所以一入仕便得此高官,显然与其家世有关。史载“当时荣盛,莫与为比。故今之称门阀者,咸推八柱国家云。”*《周书》卷16“史臣曰”,第272页。李裕正为八柱国之李弼后裔,贵极一时。再如宇文述,其父宇文盛为北周上柱国,因此起家即拜开府。*《隋书》卷61《宇文述传》,第1463页。可见,北周实行的“选举”政策,尽管“今之选举者,当不限资荫,唯在得人。苟得其人,自可起厮养而为卿相”,*《周书》卷23《苏绰传》,第386页。并不可能真正地实现唯才是举。事实上,北周政权依然承认士庶之别,只不过是用军功取代原来的门阀而已。*[日]宫崎市定:《九品官人法研究——科举前史》,韩昇,刘建英译,北京:中华书局,2008年,第301-306页。当然,该措施有利于打破魏晋以来门阀士族对仕宦的垄断局面,扩大政权的基础;同时,也使得新形成的以武川军事势力为核心的关陇集团取代旧有的已然大为衰落的门阀士族,攫取政治特权,成为新的统治核心。

李裕于“开皇元年(581年),诏擢君为京兆尹”。结合史籍所载,其侄李长雅“尚隋文帝女襄国公主,位内史侍郎、河州刺史、检校秦州总管。”*《北史》卷60《李弼传》,第2131页。可知,李氏家族与杨氏家族之间的关系甚为密切。由此推测,在杨坚革周命,建立杨隋之时,李裕及其家族可能是杨坚的支持者,甚至可能是杨坚集团的核心成员。因此,在杨坚建立隋朝之后,马上任命李裕为京兆尹,一则对李氏支持其成就帝业表示酬谢,二则可能显示杨坚对于李氏家族的绝对信任,以京兆如此核心之地域托付李氏。然据《隋书》所载,“开皇元年,(虞庆则)进位大将军,迁内史监、吏部尚书、京兆尹,封彭城郡公,营新都总监。”*《隋书》卷40《虞庆则传》,第1174页。可知,李裕任京兆尹的时间并不长,可能仅几个月而已。又据《隋书》记载,开皇元年二月甲子,“虞庆则为内史监兼吏部尚书”。*《隋书》卷1《高祖纪上》,第13页。据此分析,虞庆则就任京兆尹可能与隋初营建大兴城有关,并非因隋文帝对李裕有所不满,或李氏家族地位衰落所致。

开皇三年,李裕因“高祖以公名臣之胄,治有勋迹”,得封猗氏县公。是否治有勋迹,今人已无从考证,但“名臣之胄”则是无可置疑的。显然,李裕得以封爵,其出自武川军事势力的核心家族乃是十分重要的原因。据史籍所载之隋代官品,京兆尹为正三品,开国县公为从一品。*《通典》卷39《职官二十一·秩品四》,第1073-1074页。《隋书》载,“河东郡后魏曰秦州,后周改曰蒲州。统县十,户十五万七千七十八。……猗氏西魏改曰桑泉,后周复焉。”*《隋书》卷30《地理志中》,第849-850页。李裕得封猗氏县公,使其品秩再次得到提升。结合李裕的兄弟李宽入隋则爵蒲山郡公,*《隋书》卷70《李密传》载,“开皇中,袭父爵蒲山公”,第1624页。李裕侄李长雅尚隋文帝女襄国公主,可知,入隋之后,李氏家族的政治地位并未受到影响。

据《李裕墓志》所载,李裕于“大业元年(605年)岁次乙丑,正月壬辰朔,十一日壬寅,卜葬于雍州长安县布政乡高阳之原。”李氏本为辽东襄平人,后冒籍为陇西狄道之李氏,然李裕逝后却葬于长安。这是李氏家族中央化的必然结果。唐代士族附籍或归葬于中央地区的现象已然十分普遍,反映了唐代士族的中央化。*毛汉光:《从士族籍贯迁移看唐代士族之中央化》,《中国中古社会史论》,上海:上海书店,2002年,第234-333页。从李裕卒后之葬地分析,以李氏为代表的北周、隋至唐之武川军事势力和关陇集团早已开始了中央化的过程。这些家族与中央政权的联系最为紧密,大部分子弟长期居留在中央核心地区仕官。因此,这些家族大部分已经脱离了本贯,从地方上的豪族转变成了依附于中央政权的纯官僚性家族。所以,死后葬于中央地区,甚至放弃原籍、附籍两京也就成为这些家族十分自然的选择。《旧唐书》亦载,李裕侄李密“徙为京兆长安人”。*《旧唐书》卷53《李密传》,北京:中华书局,1975年标点本,第2207页。可见李氏可能早在隋代就已经完成了家族的中央化。

根据《李裕墓志》所载,李裕在获封猗氏县公后,即谢病告归,悠游宴乐,不再过问政事。但李氏家族并未因此立即远离中央核心政治圈,如李密参与了杨玄感的叛乱,更成为隋末义军的领袖之一。然自李密之后,史籍再无李氏成员之记载。未知是因其家族已然衰落,或其他因素而导致史阙其载。《李裕墓志》亦不载其子嗣情况,故难以对李氏入唐后的情况做细致讨论。然史籍所载唐代各功勋家族中并无李氏一脉,可能在入唐之后,李氏家族政治地位有所下降,不再是李唐政权之核心家族。可见,北周、隋、唐三代虽皆为武川军事势力为首的关陇集团所建立之政权,但在不同的历史阶段,三个政权所依靠的具体家族并不完全一致。这也导致了各个家族虽同属武川军事势力与关陇集团,但在政治上盛衰起伏情况不同——李氏便是其中的典型,盛于北周、隋两代,却可能衰落于唐。由此可知,即便是出自北周、隋、唐三代拥有政治核心地位的武川军事势力与关陇集团的勋贵家族,想要维持家族之政治特权和高贵门第,也必须牢牢地依附于中央核心政权。这一点与魏晋以来所形成的门阀士族迥然不同。

三、结论

《李裕墓志》仅有短短的653字,与北朝隋唐动辄千字以上的墓志相比,显得十分的简略,但其在史料方面的价值却并不小。在六百余字的志文中,有相当一部分被李裕父祖的仕宦经历所占据。墓志中详细记载墓主人的家世,是贵族制时代丧葬制度的一大特点。而《李裕墓志》中对其父祖的仕官进行如此详细的记载,且与史籍所载有较大的出入,还是颇为少见的。对于这种现象,通常会以夸耀门阀这一传统的思维定式来解读。李裕生于当时最尊贵的八柱国之家,也的确有值得夸耀的资本。但是,细究之下,恐怕绝非如此简单。

《李裕墓志》所记述的家族成员,自其祖父李弼开始。显见李氏的发迹,并登上权力的顶峰是从李弼开始的。此前的李氏家族可能默默无闻,并无值得后人记述的事迹。自李弼成为西魏、北周政权的核心成员后,李氏的家族地位急剧上升,“当时荣盛,莫与为比”。李裕起家即为郡守、领郡城防主,就是最具代表意义的例子,显示了李氏的门第与权势。入隋之后,李氏家族的权势并未受到影响,可能因为与皇室的姻亲关系,再度成为开国功臣,李裕为京兆尹,且与其兄弟李宽皆得封爵。但李裕此后便远离了政治核心,过着优游宴乐的半隐逸生活。史籍亦不载其子孙有显达者,甚至连其本人都史阙其载。由此推测,李氏家族可能已经不复当日的荣盛了。因此,从《李裕墓志》所看到的不是八柱国之家的煊赫门第与权势,恰恰相反,而是后人对家族过往辉煌的留恋以及对家族走向衰落的无奈。这似乎才是《李裕墓志》的真正意图。

结合相关史料,在李裕子侄这一代中,李氏家族唯有李密史有所载,其余的李氏子孙皆无闻于史籍。李密叛唐被杀后,历数唐代各官宦之家,再无李氏家族之踪影。其家族的衰败似可推而证之。

隋代中期以后李氏家族开始衰落,这是《李裕墓志》产生的背景。曾经荣盛一时的八柱国李弼家族开始脱离政治核心,逐渐成为夕阳一族;武川军事势力和关陇集团中的新家族却粉墨登场,逐渐取代了原有的旧家族,这就是隋末唐初的政治现实。从这个意义上来看,《李裕墓志》不仅是李氏家族衰落的表征,也是以武川军事势力为核心的关陇集团内部逐渐分裂的真实写照。

〔责任编辑:沈丹〕

·六朝今论·

Textual Research on LI Yu’s Epitaph in the Southern Suburbs of Xi’an

ZHOU Neng-jun

(ZhejiangInstituteofMechanical&ElectricalEngineering,Hanzhou, 310053,China)

Abstract:In the southern suburbs of Xi’an unearthed epitaphs of LI Yu in the Sui Dynasty recorded three generations of the LI family from LI Bi to LI Yu as senior officials and their family situation. It reflects the LI Bi’s family as a representative of Wuchuan military nobility in the Western Wei dynasty and the North Zhou and the core family of Guanlong group. The epitaph of LI Yu and the ups and downs of his family show that to maintain the political privilege and nobility has to be closely attached to the central power of the emperor, which is much different from the clan system.

Key words:LI Yu’s Epitaph; Sui Dynasty; the family of LI in Longxi; clan in Guanlong; LI Bi; military power in Wuchuan

作者简介:周能俊,男,博士,浙江机电职业技术学院人文学院讲师。

基金项目:2014年度浙江省社科联研究课题“五代吴越国道教地理分布专题研究”(2014B106);2014年浙江高校教科规划课题“国史党史课程体系构建及其内涵研究——以浙江省中学与高校的教学衔接为视角”(2014SCG172);浙江省高职教育研究会2013年度教育教学改革研究课题“高职院校党史国史课程新体系的构建——以浙江省为例”(浙高职[2013]10号-59)

收稿日期:2014-07-01

中图分类号:K239.25

文献标识码:A文章分类号:1674-7089(2015)01-0081-07