电视与新兴媒体融合研究综述

□谭 天 张冰冰

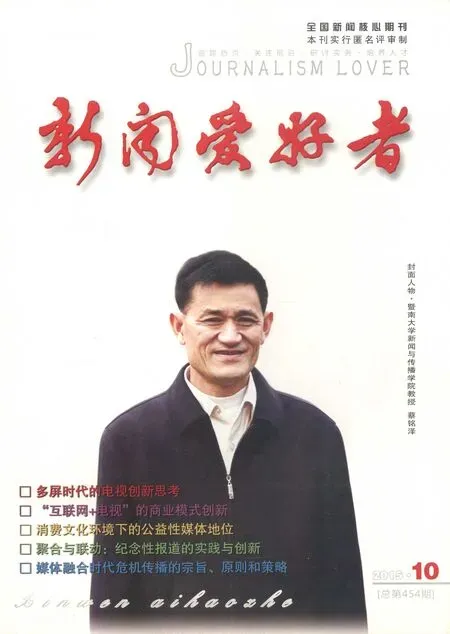

(谭天为暨南大学新闻与传播学院教授、新媒体研究所所长;张冰冰为暨南大学新闻与传播学院硕士生)

2014年,互联网广告首次超过电视广告;与此同时,网络视频用户数高速增长。电视媒体转型迫在眉睫,电视与新兴媒体融合发展势在必行。然而,相关研究和理论支持到底如何呢?笔者在CNKI(中国知网)上检索了最近三年的相关文献(2012年8月4日至2015年8月4日),希望通过梳理这些理论成果来促进电视与新兴媒体融合的研究。总体而言,论文的数量是很多的,且大多属于经验性描述和浅层化分析,但还是有不少深入分析和独到见解,大致可分为以下几个方面。

一、形势判断与趋势分析

2014年是中国媒体融合元年,电视与新兴媒体在博弈中融合,传统电视在融合中转型。谭天、张冰冰在《2014年度电视与新兴媒体融合现状、问题及对策》一文中,从传统电视转型、整治改变生态、台网融合深化、打造新兴媒体四个方面进行了回顾和分析。我们已经迈进融合2.0时代,它包括技术与应用融合、内容与服务融合、平台与渠道融合、终端与用户融合、产业与政策融合五大模块。融合的趋势是:一方面大视频的新格局正在形成,另一方面新兴主流媒体亟待崛起。[1]杨子则概括出四点:(1)台网融合新高度,打造视听新边界;(2)移动社交电视——未来的发展趋向;(3)OTT TV 一年来的跌宕起伏;(4)云计算技术助力广电新发展。[2]但谢媛也指出,虽然新媒体的影响力日益凸显,但新媒体远没有能力独享庞大的媒体市场。传统媒体强大的内容原创能力、内容发掘能力及专业的内容编审能力,是新媒体在相当长的时期内不可能逾越的。在受众心目中,传统媒体具有社会公信力、影响力、权威性、专业性。在数字网络化时代,传统媒体运用新技术定会实现和产生新的传播方式,把握发展契机,继续前行。[3]曹玲娟认为,中国网络视频用户过5亿,“看”的渠道更多元。传统媒体应切入互联网视频、进军数据服务业,跨界合作寻突破。从某种意义上说,走向“互联网+”是媒体融合必须迈过的一道坎。[4]朱春阳等指出,目前我国传统媒体融合发展探索出了两个路径:一个是传统媒体集团内部的体制外转型,一个是传统媒体集团与新媒体集团的合作创新。两种路径可以交互使用,形成融合发展的合力。[5]李晴认为,数字技术为媒介融合打下了坚实基础,成为原始动力;而网络融合实现了传输渠道的互通互联、资源共享;内容融合则实现了跨媒体跨平台的使用,催生更多种类与层次的产品;终端融合使得设备功能的多样性得到体现。基于这些形式的融合,传统的媒介产业边界和壁垒被打破,不同产业互相渗透,形成了新兴融合的电视产业(即大电视产业),构建成更有价值更有潜力的新型电视产业价值链,深深影响着新的传媒产业环境。[6]

对于融合的未来趋势,专家学者也做了各种预测。苏仁先在《对未来广播电视行业的10大猜想》一文中谈道,传统广播电视的平台和渠道将土崩瓦解,广播电视的运营和经营模式日渐集约化和精细化,媒体功能的分化趋势不可逆转,体制机制改革将长期伴随行业发展。[7]齐然然、谭瑶认为,未来电视媒介的发展已不是将电视台的内容与互联网技术的简单叠加,这种融合是要在硬件、软件、服务、渠道等方方面面实现跨媒介传播,将优质的内容整合数字技术,用最佳的传播渠道满足受众个性化的需求。[8]尤文奎、胡泳这样描绘电视的未来:随着电视机终端全面智能化的到来,互联网电视将成为主流的电视服务形式,甚至会取代目前有线电视的主导地位。[9]刘俊、胡智锋指出,未来传媒格局可能呈现出一种新旧媒体混合、兼容共生的状态;若要持续保持电视的活力,必然需要传统电视媒体破除惯性思维,具备创新与再创业的意识,不把与新媒体的融合只看作传统电视媒体脱困的手段之一,而更应以全新的理念看待传媒与传播。[10]对于OTT TV,徐楠认为,OTT TV的实质是一种技术驱动型服务平台,未来它必将成为大多数内容播放、服务和信道分配及观众互动的主要工具。它在中国的发展和创新将拥有我们难以想象的巨大空间。对于电视来说,OTT TV为其带来的机遇与挑战并存。[11]

然而,无论是现状分析还是未来预测,大多还是停留在经验性描述的层面。正如陈力丹和熊壮所说:“目前的研究仅提供了对未来融合状况的设想,诸多问题有待拓展与深化。”[12]

二、电视突围与融合创新

面对电视的危机和困境,专家们也提出各种办法、策略和设想。耿磊在《媒介融合时代我国电视媒体的困境与出路研究》一文中写道,摆在传统电视媒体与新媒体融合道路上的最大障碍就是传统的电视媒体管理体制,因此改革现有的电视媒体管理体制,积极推进电视媒体与新媒体融合发展,就成为我国电视媒体当前的重要任务。在媒介大融合时代,传统电视媒体要实现突破,只有两条路可以走:一是引进来,即引进资本与科技;二是走出去,即通过与新媒体融合,达到内容制作、播出渠道、收视率的飞跃。[13]张学勤提出以互联网思维打造电视媒介的互联网生态:(1)服务——以观众为中心,变播出渠道为互动平台;(2)创造——以内容为核心,变信息传播为价值激发;(3)自主——以一线为重心,变制片人为产品经理人。[14]庞井君提出要实现四个突破:突破传统广播影视的“行业”“系统”思维园囿,“促进文化和科技融合,发展新型文化业态”,开创大视听文化发展繁荣的新局面;突破事业、产业纠结,将壮大事业与做强产业有机结合,提高广播影视文化整体实力和竞争力;突破单一价值诉求,满足人民群众多样化、多层次、高质量的文化价值需求;突破传统封闭的传播理念局限,构建融合传播、全球传播的现代视听传播体系。[15]谢家谊、杨楠提出转型的两种思路:一是将广播电视台的新媒体部门独立出来,新媒体的制作、播出、运营与现有广播电视媒体分离,按照市场化的方式运作;二是将广播电视台现有生产能力提升、改造为可以同时面向传统电视媒体和新媒体的新型制播体系,促进电视台的整体转型。[16]孙宁则提出传统电视媒体向新媒体转型的四种模式:独立发展的传统电视媒体、独立发展的电视互联网新媒体、电视媒体与互联网联合的新媒体、传统电视媒体相联合的新媒体。[17]

相比宏观视野,也有人聚焦融合的突破口。赵倩雯在分析电视近十几年的变化时指出,整个演变的过程几乎是移动化、产业化、延伸化等进程同时交织而成……电视逐渐从一个传播平台变成整合分享传播平台。[18]黄耀华指出“数据孤岛”凸显电视媒体短板,提出应及时进行大(数据)思维的转型,努力构建自身的大数据宝库,同时锻造获取和利用大数据价值的能力,以泛互联网范式实现凤凰涅槃般的新生。[19]谭天指出,从传统媒体和大众传播的受众场景转向新兴媒体和人际传播的用户场景,是决定终端融合成败的胜负手。我们期待进入新兴媒体的场景时代。[20]

节目研究是电视研究中最常规的,融合研究也多着眼于此。王长潇等认为,电视影像内容与网络视听新媒体的共享传播正在成为两者融合发展的主要路径。[21]周亭论述了媒介融合时代电视新闻生产的流程再造,媒介融合时代的电视正从“广播”走向一种全新的融合形态媒体“宽带”。新的媒介环境对电视新闻生产提出了变革的要求,其中之一就是如何改造新闻生产的流程以适应“宽带播出”的需要。[22]蒋昀洁等提出,建立电视节目受众黏性驱动机制及提高受众黏性的电视节目社会化媒体营销策略,包括多屏联动整合营销拓展受众现场互动体验、挖掘焦点话题和情感线索制造受众后续体验、推出意见领袖制造榜单效应引导受众卷入体验。[23]

产业层面的融合研究也开始多起来。王勇提出打造区域化门户、建构产业链平台、推进差异化竞争。[24]熊波提出,以有线数字电视、移动电视媒体、网络视频业务和手机电视业务为核心,将制度创新、技术创新和模式创新相结合,才能实现电视产业内部各环节的产业联动和资源整合,充分发挥电视产业的内容优势和传播优势,推动我国电视产业摆脱发展困境,实现产业转型和可持续发展。[25]高红波在分析大电视产业竞争格局时指出,要以其“视频”概念,拓展传统电视产业的内涵,呈现传统电视产业链的垂直整合及社会资源的水平合作等特点,在电视与电信产业融合的新空间里,极大地改变传媒产业的生态环境。[26]刘逸帆提出,国家应尽快出台系统政策措施,破除原有地域、行业和所有制限制,克服固化的垄断局面和竞争阻隔等,调动社会资本力量,激发创新活力,以资本为纽带,建设大型综合性传媒集团,建立并完善现代企业制度,充分发挥市场在资源配置中的决定性作用,并加强政府的监管与服务,从而达到资源的最优配置,促进广电产业的发展与繁荣。[27]

无论是整体转换还是局部突围,各种新观点新思路都是融合创新的积极探索。不过,我们似乎还没有找到决定融合成败的关键所在,但这些探索和思考还是值得肯定的。

三、国内外融合实践经验

业界和学界都对国内外电视与新兴媒体融合的实践及时加以总结、借鉴和推介。张腾之介绍了中央电视台的想法:在总体思路上,需要进一步整合新闻资源,打通传统媒体与新媒体两个舆论场,推进央视新闻多媒体集成平台的建设;在非新闻类的优质内容方面,如体育、财经、少儿、综艺等,加强市场化运作,着力打造全媒体传播公司,实施全媒体化的垂直产业链经营;优化资源、技术、内容、营销、人员的整合运行;建立适配新型主流媒体环境的体制机制,并为之提供政策支持和人财物保障。路径选择上采取设计规划、试点运营、配套改革的“三步走”策略。在具体举措方面,加快台网流程再造和专业产品的产业集群建设,通过资本并购、合资、合作等市场化手段,借力发展,拓展渠道,布局“内容+平台+终端”的全媒体产业链,建设大型新媒体传媒集团,构建跨媒体运行的生态系统。[28]王小娟介绍了湖南广电的经验,即从思维转换、跨界融合、发展模式三个方面入手,深入剖析湖南广电的“生态再造”,讲解“电视湘军”具有示范意义的全媒体转型之路。[29]占亿民等介绍了南京的经验:南京有线基于大数据建设了全局业务智能系统,以实现从“看电视”到“用电视”和“玩电视”的转变为目标,创新研发了第三代数字电视——云媒体电视。依托智能分析技术,建立用户行为标签库,结合云媒体电视直播、点播、增值业务等不同业务形态,智能调度不同的分析引擎,组合成不同的推荐策略,通过多种方式呈现给用户,让用户体验到无处不在的云媒体业务智能。[30]

国外电视融合的经验也值得我们关注。虞国芳介绍了CNN和BBC的做法:数字优先;跨平台渗透,让影响无处不在;用户参与,打造“对话新闻”;量身定制,打造“适应性新闻”。[31]任金州、肖弦弈发现:BBC媒介融合的改革与实践既有收获,也有损失与代价。目前显现的是,由于传统媒体固有的传统方式逐步变革与消失,习惯、适应并忠实于BBC传统文化的老职工不断离去,BBC原有的企业文化动摇了。新技术、新媒体环境下大量涌入的新员工对BBC的忠诚度在下降,代表性的案例是BBC近期不断出现的性虐待、性丑闻事件。[32]张凡杰认为,在加深和互联网跨屏合作的同时,中国电视节目制作单位应从借鉴模式向借鉴制度转移,借鉴荷兰的“电视节目实验室”形式。[33]

这些文章大多属于经验总结,但也有助于我们了解融合的现状并进行深入研究。这些现实也告诉我们,当前融合并未扭转被动滞后的局面。此外,对国外媒体融合的关注仍只停留在新闻方面,这是远远不够的。

四、媒体融合的理论研究

有一些专家学者从理论层面提升媒体融合研究的高度。陈永东在《媒体融合面临的十大问题》一文中指出,不回避并深刻认识这些现实问题及其成因非常有必要,将为找到媒体融合中问题的症结及解决方案打下坚实基础。谭天在《媒体融合的八大认识误区》一文中指出,无论是融合策略也好,还是发展战略也罢,首先是建立在正确的思想认识和方向判断基础上,纠正认识偏差,走出思想误区,才能找到正确的前进方向和发展模式。[34]朱鸿军则直指制度弊端,他认为,当务之急是对传媒制度进行革新并现代化,唯有如此,传统媒体才能真正实现与新兴媒体的成功融合。[35]彭兰在一次演讲中指出,传统媒体要想在未来不被抛弃,向新媒体转型一定要实现文化性的转基因,这是没办法的事情,因为未来毕竟是年轻用户的。[36]针对媒体融合的被动局面,黎斌发出警示:在媒体融合改革中,如果只是站在传统媒体的自身内部,把采编流程、发布渠道这些关节点都打通,将已有的多种媒体形式进行整合重构,然后再增加一些在移动互联网时代的微博、微信账号,而对建设自己的强大平台与渠道缺乏理解,缺乏战略的眼光与布局,或者对涉及根本的平台建设望而生畏,敬而远之,不敢跨界,急功近利,那么要进入未来的新兴主流媒体行列一定无望。[37]文化和制度层面的融合取决于外部环境的改善,是一个长期的根本性的改变。而理念创新和策略选择恐怕是当下我们对电视与新兴媒体融合的现实考虑。我们只有长短结合、双管齐下、形成合力,才能推动融合创新的大发展。

不少专家学者也提出了解决融合问题的若干方略。针对用户服务,陈昌凤在论及传播关系转型时指出,要达成分享式的传播关系,传统媒体必须有能力打破共享型传播中时间和空间的限制,能够实现实时的与延迟的信息推送;要达成分享的关系,传统媒体需要将信息和服务结合起来,要充分融入Web2.0以后的新技术,使用户从中享用到最充分的信息资源和各种服务,满足用户的个性化、定制、消费等需求,并借助数据分析跟上用户的最新需求。[38]郭全中指出,真正的媒体融合就必须重建用户连接,重新建立起自身的入口价值。[39]关于媒体融合的理念,喻国明指出,“新木桶效应”是建立在互联网所连接起来的广域市场上的丰富资源,有赖于我们走出原有资源的“一亩三分地”,在一个广域的市场空间内搜寻、检索、匹配、激活和整合适合自己的相关资源,不是要把所有的短板都修齐,而是利用所长,匹配适合的外部强势资源 (如技术平台、用户洞察能力与模式等),强强联手,迅速构造起一个跨越市场平均强度要求的产品和服务,它跟我们过去做好自身是完全不一样的思路。[40]关于媒体融合的策略,谭天等提出“一体两翼”的融合策略,即以内容生产运营为主体,自建平台和对接平台为两翼,希望更好地实施运营内容、服务用户的“双平台”战略。[41]李岚提出,传统媒体与新媒体融合发展的新体制这一目标的实现需要三步走:第一步,各媒体机构围绕“视听传媒”理念再造运营机制,理顺发展关系,加快发展进程;第二步,将“视听传媒”纳入政策、发展和管理话语体系,制定清晰的新规划、新战略和新政策;第三步,探索和建立由政府、行业自律组织、公众组成的三位一体的监管模式,实际上就是以相对独立的方式,进行视听媒介的监管。[42]

从新媒体角度来考察融合或许会给我们带来新的思路。胡言会、石长顺认为,媒体关系理论为新兴媒体电视化现象研究奠定了理论基础,新兴媒体的电视化现象是媒体融合的另一面相。在媒体融合时代,不仅要关注电视的新媒体化生存,也应该关注新兴媒体的电视化现象,随着媒体发展和社会变革,将产生更多的新兴媒体电视化现象。新兴媒体与传统媒体的互动、互构、趋同的发展态势表明,媒体一体化发展需要吸收传统媒体所积累的宝贵经验,应全面评估新兴媒体和传统媒体的双重影响力,进而打造以人的身体为感知中心的新兴媒体。[43]谭天、林籽舟认为,未来的主流媒体既可以来自传统主流媒体的转型,即新兴主流媒体,也可以来自新兴媒体的替代形成,具有强大影响力和竞争力的大型互联网企业也有可能成为新的主流媒体。[44]

综观以上研究,这些研究虽然取得了一定的成果,但并没能给电视与新兴媒体足够的理论支持。原因有多个方面,其中之一还是有不少研究者对互联网和媒介平台缺少深刻的认识,对“互联网+”所形成的价值重构缺少足够的了解。“媒体与平台对接将是融合发展的题中要义。融合与转型的成功还要取决于媒体所处的社会环境。从某种意义上来说,互联网给中国传媒带来第二次改革开放。”[45]或许我们要改换一种思路、改用多个视角、采用新的方法来推进这一研究。

五、国外电视与新兴媒体融合研究

2014年,国外电视观看人数上升,然而通过传统电视观看的人数却有所下降。[46]笔者在国外文献网站EBSCO、Wiley、Springer Link 和 Elsvier以 “New Media and TV broadcast”为关键词进行搜索发现,国外大部分文章论述的都是媒介融合的实践案例。有部分文章关注媒介融合中受众与广播电视的互动问题,且大多数围绕“手机电视mobile TV”展开。

学者Schejter等人认为,传媒集团化经营成熟期还未到来,各种媒体大多各自为政,融合程度仍然比较低。[47]电视业内更多地将电视台的范畴看作电视本身,而不是把它看作一个具有包容性的媒体组织,即电视机构。不过,在媒介融合背景下跨国集团的集团化经营越来越成熟,通过合并重组扩大了数字和网络服务,如美国时代华纳、新闻集团这类全球媒体集团占据了全球95%的传媒产业市场。学者Yolanda等人指出,媒介融合使得广播受众、电视受众和手机用户、网络用户之间的界限日益模糊,面临着非法观看节目的问题。[48]

手机电视是国外学者研究较多的,研究韩国年轻人对mobile TV接受度倾向的学者Hyunjoo Lee认为,被称为数字多媒体传播的mobile TV是通过便携的设备实时传播包括信息、广播和电视节目的代表。[49]学者Yolanda等人在研究关于“手机数字电视”领域时提及,“电视不会仅仅停留于客厅,还会有定位和跟节目互动的功能,既能形成个人化,又能和电视节目形成更紧密的互动”。该学者还强调手机电视的前景应该是传统电视的补充服务。为了让手机数字电视更好地发展和聚拢更多的受众,研究者提议要大力拓展无线宽频技术和在应用中添加社交功能。

学者Hui-Fei Lin、Chi-Hua Chen提出了手机跟电视交换使用以实现互动的设想,并且设想了三种手机与电视互动的业务场景,手机屏与电视屏的切换、手机分享业务和手机遥控器,并从技术层面分析业务场景的可实现性。[50]目前,国外的研究者主要运用实验法和描述分析法来对手机电视进行研究,并从技术层面上解释分析现象和提出建议。

有学者认为,目前在广播电视与新媒体融合过程中“受众本位”名不符实;互动过程存在简单化、娱乐化倾向;人员互动素质匮乏,持续性互动缺失。也有学者对于电视互动的变异提出了自己的思考:现今电视互动追崇收视率至上主义,重视直观即时的技巧互动而轻视具有长远发展性的观念互动,并滥用互动方式对技术形成依赖性。[51]

针对以上问题,国外学者认为,电视台需要建设数字化网络和数字内容节目库,而数字化网络的好坏直接决定着在与新媒体的融合过程中电视能否和受众有效互动。汇总归纳后,国外学者主要提出了三点策略:第一,利用电视台网站扩大电视媒体的覆盖面和影响力;第二,通过网站呈现无法在电视上呈现的内容,围绕一个节目或主题打造一个互动社区;第三,通过网站及时收集反馈信息,提供“后续服务”,在屏幕之外开展与特定受众的互动,为他们提供与生活紧密相关的各种服务。另外,还要重视数据库、传输网络等基础硬件建设。

从以上研究现状可知,目前,国外关于电视互动的研究多数从实践案例出发探讨电视与新媒体融合的可操作性,有部分涉及新媒体环境下电视互动的研究,关于电视台的移动社交应用的研究多数停留在表层的介绍上。从理论研究的层面来看,国外的研究并没有太多值得我们学习借鉴的理论成果。

[1]谭天,张冰冰.2014年度电视与新兴媒体融合现状、问题及对策[M].中国新媒体发展报告(2015).北京:社会学科文献出版社,2015.

[2]杨子.2014年电视媒体与新媒体融合概观[J].广播电视信息,2015(1).

[3]谢媛.广播电视在新媒体时代的破冰之路[J].中国广播电视学刊,2012(10).

[4]曹玲娟.第二十一届上海电视节热议——互联网时代,重新定义电视[N].人民日报,2015-06-12.

[5]朱春阳.当前我国传统媒体融合发展的问题、目标与路径[J].新闻爱好者,2014(10).

[6]李晴.媒介融合驱动下的新型电视产业价值链的形成与构建研究[J].新闻爱好者,2014(10).

[7]苏仁先.对未来广播电视行业的10大猜想[J].新闻与写作,2015(7).

[8]齐然然,谭瑶.未来电视媒介的发展之路[J].新闻研究导刊,2015(7).

[9]尤文奎,胡泳.电视的未来[J].新闻爱好者,2014(7).

[10]刘俊,胡智锋.论当前媒介融合时代的电视活力——兼对“电视之死”的回应[J].编辑之友,2015(3).

[11]徐楠.试析OTT TV发展与电视媒体转型[J].广告大观:理论版,2013(12).

[12]陈力丹,熊壮.2014年中国广播电视研究的十个关键词[J].声屏世界,2015(1).

[13]耿磊.媒介融合时代我国电视媒体的困境与出路研究[J].湖北民族学院学报:哲学社会科学版,2015(3).

[14]张学勤.互联网思维下的电视媒介创新[J].电视研究,2014(9).

[15]庞井君.趋势·挑战·转型·跨越——关于媒介融合背景下广播影视发展的几点思考[J].中国广播电视学刊,2013(1).

[16]谢家谊,杨楠.当电视遇到新媒体——浅析广播电视的转型发展之路[J].电视技术,2013(20).

[17]孙宁.传统电视媒体新媒体转型的四种模式[J].视听界,2014(4).

[18]赵倩雯.从《女神的新衣》看传统电视媒体转型的互联网思维[J].电影评介,2015(1).

[19]黄耀华.大数据时代电视媒体转型路径探析[J].南方电视学刊,2013(5).

[20]谭天.从渠道争夺到终端制胜,从受众场景到用户场景——传统媒体融合转型的关键[J].新闻记者,2015(4).

[21]王长潇,等.媒介融合背景下电视内容资源的整合与重构[J].现代视听,2013(8).

[22]周亭.从“广播”到“宽带”——媒介融合时代电视新闻生产的流程再造[J].现代传播,2012(1).

[23]蒋昀洁,等.媒介融合时代电视节目社会化媒体营销策略初探[J].现代传播,2014(6).

[24]王勇.媒介融合背景下我国广电全媒体发展研究[D].武汉大学博士论文,2013.

[25]熊波.新媒体时代中国电视产业发展研究[D].武汉大学博士论文,2013.

[26]高红波.嬗变的视频:大电视产业竞争格局新解[J].声屏世界,2013(7).

[27]刘逸帆.媒介融合背景下我国广电产业资本运营新态势[J].中国广播,2014(12).

[28]张腾之.融合元年:央视新媒体实践的探索与思考[J].新闻战线,2015(6).

[29]王小娟.互联网思维下湖南广电的全媒体转型[J].视听界,2015(1).

[30]占亿民,等.基于大数据的云媒体电视全局业务智能技术[J].广播与电视技术,2013(9).

[31]虞国芳.谈西方电视的互联网思维——基于CNN和BBC全媒体转型的观察思考[J].电视研究,2014(12).

[32]任金州,肖弦弈.BBC媒介融合的动因、路径和意义[J].传媒,2013(5).

[33]张凡杰.电视综艺娱乐节目与新媒体融合之道刍议——以东方卫视《女神的新衣》为例[J].东南传播,2015(1).

[34]谭天.媒体融合的八大认识误区[J].两岸传媒,2015(1).

[35]朱鸿军.媒体融合的关键:传媒制度的现代化[J].现代传播,2015(7).

[36]彭兰.文化隔阂:新老媒体融合中的关键障碍[EB/OL].http://politics.people.com.cn/n/2015/0625/c70731-27208074.htm/.

[37]黎斌.传统媒体应如何重构自己的新媒体平台[J].传媒,2015(4).

[38]陈昌凤.媒体融合的核心:传播关系转型[J].中国记者,2014(3).

[39]郭全中.媒体融合:现状、问题及策略[J].新闻记者,2015(3).

[40]喻国明.构筑“新木桶”:媒体融合转型之路的关键[J].电视研究,2015(2).

[41]谭天,等.“一体两翼”:电视媒体与新兴媒体融合策略选择[J].中国广播电视学刊,2015(2).

[42]李岚.移动化、社交化:视听新媒体融合发展新态势[J].声屏世界·广告人,2013(8).

[43]胡言会,石长顺.新兴媒体的电视化现象及其对媒体融合的启示[J].中州学刊,2015(7).

[44]谭天,林籽舟.新型主流媒体的界定、构成与实现[J].新闻爱好者,2015(7).

[45]谭天.中国互联网下一个十年[J].新闻爱好者,2015(2).

[46]Jaime J.Weinman.2014 could be the dawn of a TV boom,or a bubble—or both[J].Rogers Publishing.2015(5)

[47]Schejter,Amit M.;Yemini,Moran.A time to scatter stones and a time to gather them:Electronic media industries concentration trends in Israel 1984–2013[J].Telecommunications Policy.2015(3).

[48]Yolanda Blanco-Fernández,Martín López-Nores,Alberto Gil-Solla.User-generated contents and reasoning-based personalization:Ingredients for a novel model of mobile TV[J].Expert Systems with Applications,2011(5)

[49]Hyunjoo Lee.Acceptance and rejection of mobile TV among young adults:A case of college students in South Korea[J].Telematics and Informatics,2011.

[50]Hui-Fei Lin,Chi-Hua Chen.An Intelligent Embedded Marketing Service System based on TV apps:Design and implementation through product placement in idol dramas[J].Expert Systems with Applications,2013(10)

[51]Konstantinos Chorianopoulos.Personalized and mobile digital TV applications[J]. Multimed Tools Appl,2008(6)