从世界马铃薯产业发展谈中国马铃薯的主粮化

李文娟 ,秦军红,谷建苗,仇志军,周 俊,谢开云,卢肖平

(1国际马铃薯中心亚太中心(中国),北京 100081;2中华人民共和国农业部全农业技术推广服务中心,北京 100125)

马铃薯原产于南美洲的安第斯山脉,因其抗逆性强、增产潜力大而在世界上157 个国家种植,又因其营养丰富被很多国家作为主粮,是世界上继小麦、玉米、水稻之后的第四大粮食作物。联合国把2008年定为“国际马铃薯年”,将其定为“地球未来的粮食”。2015年1月,中国农业部正式启动马铃薯主粮化战略,将马铃薯作为我国三大主粮的补充,令主食品种更加多样化、营养更加多元化,成为提升粮食安全水平的新举措。推动马铃薯由副食消费向主食消费转变、由原料产品向产业化系列制成品转变、由温饱消费向营养健康消费转变则是该战略的宗旨和实质[1]。本文通过对世界和中国马铃薯生产和消费特点的分析,提出了对发展中国特色马铃薯主粮化的建议。

1 世界马铃薯的生产和消费变化

1.1 世界马铃薯种植面积和产量的变化

2013年FAO[2]统计显示,马铃薯在全世界的总播种面积1 946 万hm2,总产量3.68 亿t,平均单产18.9 t/hm2,与1961年相比,世界马铃薯种植面积下降了12%,总产量增加了36%,平均单产增加了54.8%。总体来看,马铃薯在全球各大洲的分布差异较大,其中亚洲和欧洲的马铃薯种植面积和产量占到世界的80%~90%,而美洲、非洲和大洋洲仅占10%~20%。虽然亚洲和欧洲是马铃薯种植和生产的主要地区,但马铃薯在这两大洲的发展却呈相反的变化趋势,亚洲马铃薯生产在近年增长迅猛,成为推动世界马铃薯产业发展的重要力量[3]。从1961—2013年,亚洲马铃薯种植面积占世界的比重由10.6%上升至51.7%,总产量由占世界的8.6%上升至49.0%;而欧洲马铃薯生产却呈现下降的趋势,马铃薯种植面积占世界的比重由80.2%下降至29.4%,总产量占世界的比重由82.0%下降至30.7%。此外,非洲的种植面积和总产量也呈现上升的趋势,50多年来,种植面积增加了7.8 倍,总产量增加了14.4倍。马铃薯的生产水平和农业生产地位在不同地区差异较大,欧洲的平均单产已达40 t/hm2,而非洲的单产仅为15 t/hm2(图1、2)。

图1 世界各大洲马铃薯种植面积的变化

图2 世界各大洲马铃薯总产的变化

1.2 世界马铃薯消费趋势变化

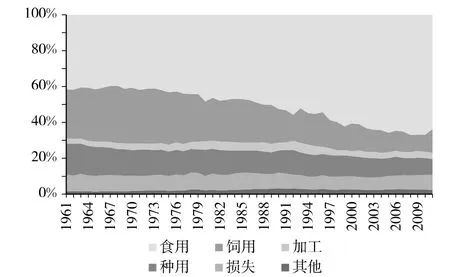

1.2.1 马铃薯利用方式的变化 世界上已经有2/3 的人口把马铃薯作为主粮消费,从世界范围来看,马铃薯的消费方式以食用为主,占总生产量的39.6%~67.0%,平均占51.1%;其次,是饲用,占总生产量的9.1%~31.9%,平均占21.5%;种用量排在第三,占总生产量的8.8%~17.8%,平均占12.9%;用于工业加工的量较低,平均占总生产量的3.8% (图3)。

图3 世界各大洲马铃薯利用方式的变化

近50年来,马铃薯的食用量逐年上升,由1961年的1 亿t 增加到2011年的2.4 亿t,其中亚洲食用量增长近1.1 亿t,是促进全球食用量增加的主要原因。而全球马铃薯饲用量呈下降趋势,由1961年的0.7 亿t 减少到2011年的0.5 亿t,其中欧洲饲用量下降近0.4亿t,直接影响到全球马铃薯饲用量的下降。2011年,欧洲的马铃薯总食用量仅占到其总供应量的48.4%,低于亚洲的69.8%和世界平均值63.8%。

1.2.2 马铃薯人均消费量的变化 从1961—2011年,世界马铃薯人均消费量变化不大,平均30.7kg/ (年·人)。其中,亚洲和非洲的马铃薯人均消费量低于世界平均水平,欧洲、大洋洲和美洲的消费量高于世界平均水平。从图4 中可见,欧洲马铃薯人均消费量下降26.8%,而亚洲的马铃薯人均消费量上升了3.2 倍,这种相反的变化趋势,与两个地区的饮食习惯及全球饮食多样化的发展密不可分。一向以马铃薯作为主食的欧洲,当居民生活水平到达一定高度以后,必然会寻求食物消费的多样化和食物营养的多元化,所以对马铃薯的消费需求在下降;而以稻麦为主食的亚洲正好相反,由于人口持续增长,食品消费结构变化,及快餐食品的进入等因素驱动,马铃薯消费呈上升趋势。但是,我们也应看到,2011年欧洲的人均马铃薯消费量仍高达84.2 kg/年,是世界平均水平的2.4 倍、亚洲平均水平的2.9 倍,马铃薯依然是欧洲人餐桌上不可替代的主粮。

图4 世界各大洲马铃薯人均消费量的变化

1.3 世界马铃薯食用方式的变化

目前,对马铃薯的食用方式主要分两大类,即直接食用和加工后食用。加工产品主要包括冷冻马铃薯、薯片和全粉。以美国为例,1970—2010年,美国马铃薯的食用方式发生了明显的变化,1970年,以直接食用为主,占总食用量的51%,其次是冷冻马铃薯占23%;而到2010年,以上两种食用方式的地位发生了反转,直接食用的比例显著减少至32%,冷冻马铃薯的比例增加至44%,成为目前的主要食用方式。薯片和脱水产品占总食用量的比例变化不大,分别占16.5%和12.1%[4]。然而,随着人们对饮食健康的关注,近10年来,美国人对冷冻马铃薯的消费有所下降(图5)。

图5 美国马铃薯食用方式占比

2 中国马铃薯的生产和消费

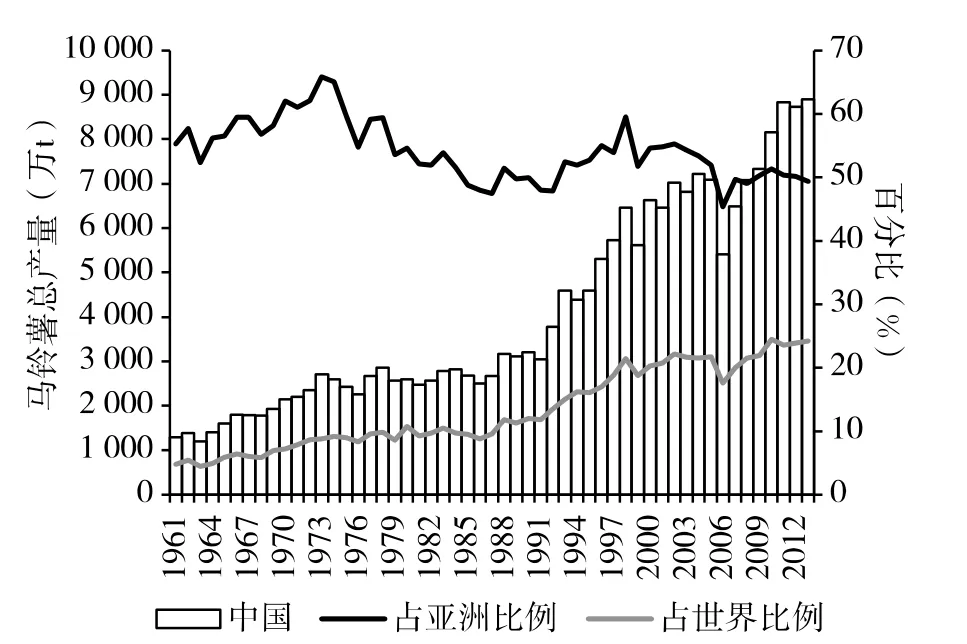

2.1 中国马铃薯种植面积和产量的变化

近50年来,中国马铃薯的种植面积和总产量均迅速增长,至2013年,种植面积达577.5 hm2,是1961年的4.4 倍;总产量达8 898.7 万t,是1961年的6.9 倍。1961—2013年,中国马铃薯的种植面积和总产量占世界的比重均显著增加5 倍多,至2013年,分别达到29.7%和24.2%。从中国马铃薯生产占亚洲的比重来看,种植面积的比重在近50年变化不明显,平均占到亚洲马铃薯种植面积的58.7%;而总产量波动较大,自1973年达到最高点后,呈下降的趋势,表明亚洲其他国家单产的增加量要显著高于中国的增加量。以印度为例,2013年,印度的马铃薯单产已达到22.7 t/hm2,高于世界平均水平20%,而中国的马铃薯单产仅为15.4 t/hm2,是世界马铃薯平均单产的81% (图6、7)。

图6 世界各大洲马铃薯种植面积的变化

图7 世界各大洲马铃薯总产量的变化

2.2 中国马铃薯消费趋势变化

中国马铃薯的消费以食用为主,其次是饲用和加工,但不同时期中国马铃薯利用方式的变化又有所不同。20 世纪50年代—70年代,随着谷物类粮食供应量的增加,马铃薯的食用比例呈下降的趋势;20 世纪70年代—80年代中期,马铃薯食用比例变化不大,保持在40%左右波动;20 世纪80年代中期以后,马铃薯总产的增加和马铃薯产品的多样化,食用比例进入了一个快速增长期,达到70%左右,在这个时期的人均食用量也显著增加,达37.4 kg/ (人·年),但仍远低于欧洲的平均消费水平(图8、9)。

图8 中国马铃薯利用方式的变化

图9 中国马铃薯人均消费量的变化

2.3 中国马铃薯食用方式的变化

在中国,受传统饮食习惯的影响,马铃薯一直都作为蔬菜或主粮直接食用,加工比例严重偏低。“马铃薯加工业‘十二五’发展规划”[5]中指出,2010年,中国马铃薯加工业消耗马铃薯692 万t,占当年总生产量8 159万t 的8.5%;预计在2015年加工量达1 400 万t,占总产量的9.3%,远低于发达国家的加工水平的。近年来,随着马铃薯薯条进入中国人的餐桌,人们对薯条的消费量明显增加,但国内加工能力有限,2010年,国内薯条加工量仅11 万t,因此,中国作为世界最大的马铃薯生产国,还要向其他国家净进口冷冻薯条12 万t。

3 发展有中国特色的马铃薯主粮化的建议

把马铃薯做主粮,这是中国国内的新提法,其提出的背景是基于传统食用和消费马铃薯的方式方法而言的,其目标在于以新的理念看待马铃薯,以新的加工与消费方式鼓励人们食用更多的马铃薯,使之成为与谷物相同地位的主粮作物或食物,从而以消费拉动生产、以需求拉动种植业结构的调整,进而实现人们饮食营养的均衡,在作物生产方面更加具有提升的空间,在环境保护方面更加生态与可持续。然而,马铃薯在中国的主粮化是一项复杂的系统工程,涉及从生产至消费产业链上的多个环节,要多措并举,才能让马铃薯真正成为百姓餐桌上的主食。

3.1 加强舆论宣传,合理引导马铃薯消费

消费者的接受和认可是主粮化的直接推动力,也关系着主粮化的成败。尽管马铃薯在400年前便在中国扎根,但在餐桌上却一直被边缘化。一提到马铃薯,大多人会将它与20 世纪60年代的饥荒和贫困联系在一起,那时马铃薯常是唯一可供食用的作物,现在还被很多消费者误认为是增肥食品;而在西方,马铃薯素有“地下苹果”和“第二面包”的美称,是每天必不可少的食物。从营养角度来看,马铃薯富含蛋白质、维生素和各种矿物质。马铃薯还有很神奇的药用价值:马铃薯中的淀粉在体内吸收缓慢,不会导致血糖过快上升;膳食纤维在根茎类蔬菜中含量较高,常吃马铃薯可促进胃肠蠕动,降低罹患结肠癌和心脏病的风险;马铃薯钾含量很高,能够排除体内多余的钠,有助于降低血压。

3.2 发展具有中国特色的马铃薯产品

近年来,随着食品消费结构的变化和西方快餐食品的进入,马铃薯在中国人均食用量显著增长,但仍不及欧洲平均水平的1/2。目前,中国马铃薯加工产品匮缺是增加马铃薯消费量的主要瓶颈之一,市场上的大多产品多以效仿西方加工产品为主,缺乏有中国特色的马铃薯产品,而西方国家却十分注重马铃薯新产品的研发。据全球新产品数据库统计(GNPD)[6],仅2010年10月—2011年11月,进入美国市场的马铃薯加工新产品就有150 个。可见,只有尽快提升配方工艺,创制核心装备,突破制约马铃薯相关产品中存在的技术瓶颈,才能推出更多主粮化食品,形成“加工促进消费,消费带动生产”的良性循环。因此,马铃薯主食产品在中国的开发,并不能仅着眼于薯条和薯片加工产品的研发,而要结合中国人的饮食习惯,发展具有中国特色的马铃薯主食产品,满足广大消费者对多样化食物的需求。

首先,中国马铃薯新产品的研发,要从不同的加工层次入手,通过初加工,将马铃薯简单清洗、切丝/块,为家庭烹饪提供便利,以增加菜用这一传统的消费方式;通过精加工,推出符合中国人饮食习惯的马铃薯馒头、面条、米粉等主食化产品,实现马铃薯的主食消费;通过精深加工,提取营养物质制成保健与营养食品或药品,促进多用途产业开发,提升马铃薯的营养健康消费水平。不仅要使高收入人群较多地食用精深加工品,而且要使普通百姓更多地消费大众化马铃薯加工食品。其次,中国马铃薯新产品的研发,要应考虑到不同消费群体的特殊需求。据统计,在美国有老人和孩子的家庭对马铃薯的消费量要高出平均消费量的20%,但在中国市场上却少有针对特定群体的马铃薯产品,如,马铃薯婴幼儿食品在中国市场上一直较为罕见。再次,中国地里跨度大,南北方饮食习惯差异较大,各地方要结合当地饮食习惯,在继续保持马铃薯现有消费方式的同时,开发出适合当地消费者需求的主食化产品。最后,中国马铃薯主食产品的开发,还应学习西方现代主食加工理念,注重主食加工业的规范化、标准化、现代化。《中国人如何吃马铃薯》[7]一书中记录了300 多种马铃薯的烹饪方法,但这些做法却不易让每个人所掌握。如果这些马铃薯菜品,经过初加工后,都能实现“傻瓜式”的烹饪,相信大家都会爱上马铃薯。

3.3 降低成本,促进马铃薯主食产品的普及

要让马铃薯主食产品真正进入大众的餐桌,价格高的问题必将成为一大制约因素。以主食产品馒头为例,小麦的干物质含量约85%,而土豆却仅为20%,同样制成全粉,土豆全粉的价格是小麦粉的4~5 倍多。如不考虑馒头的加工成本,仅土豆馒头(含土豆全粉40%)的原料成本就是小麦成本的近2~3 倍。在这样的价格差异下,土豆馒头很难成为普通老百姓的主食。没有价格优势,就没有市场竞争力。全粉价格高的主要原因在于马铃薯的全粉加工还做不到像小麦、稻谷、玉米那样的规模化。目前国内可以进行马铃薯全粉加工的企业屈指可数,加工设备也多以进口为主,机械投入成本较大,且由于马铃薯的贮藏状况对于全粉的加工效率影响显著,鲜薯的贮藏也是制约全粉加工的另一大主因。随着马铃薯主粮化战略的实施,对全粉的市场需求必将会逐渐增加,从而拉动全粉规模化加工的发展和设备的研发,但是在企业成长初期,仍需要国家给予一定的补贴,来降低主食产品成本,增加主食产品的市场竞争力。

3.4 加速马铃薯主食专用品种的选育

马铃薯主食产品的开发在于加工,加工这类产品的重要原料便是马铃薯全粉,而当前全粉主要是为薯片薯条等提供原料,对品种专用化要求较高,生产成本相对较高,但这些品种加工的全粉并不一定是主食化产品的最佳原料。因此,要推出符合中国人饮食习惯的马铃薯馒头、面条、米粉等主食化产品,加快主食化专用品种的筛选和选育,但长期以来,中国马铃薯的育种多以高产、抗病为主要目标,对加工专用型品种的重视不足,造成品种类型单一,专用型品种缺乏的现状。目前,用于全粉加工的专用型品种仍基本上是从国外引进的‘夏坡蒂’和‘大西洋’,这两个品种虽然加工品质优,但种植成本高,适宜区域小,抗病性差,一般的农户难以种植。

要加速主食专用品种的选育,就要缩短育种周期,因此应先在现有的品种中进行筛选,同时借用现代分子育种等技术,实现优质基因在育种后代群体的定向转移,显著提高优良育种后代的选择效率。此外,建立全国育种材料和品种信息共享平台,实现资源的合理配置,也有利于大专用品种的选育进程。

3.5 保障生产者利益,夯实马铃薯主粮化的发展基础

随着主粮化战略的实施,对马铃薯消费的增加,必定会给生产提出更高的要求。在不与谷物粮食争地的前提下,大幅提高单产已成为中国马铃薯主粮化的保证。目前,中国的单产仅有15.4 t/hm2,排在世界第94 位,增产空间巨大。近年来,马铃薯生产技术快速发展,研究表明,仅采用脱毒种薯一项,就可以增产20%以上。可见,增产并不难,难的是如何在大幅增产后,保障生产者的利益,避免增产不增收的情况出现。马铃薯在中国的主粮化是一个长期的过程,消费者的认可及新主食产品的研发均需经历一定时日,所以,在推行马铃薯主粮化战略的同时,一定要充分考虑到生产者的利益,避免盲目跟风,要予以合理的引导。

我国马铃薯主产区分布于内蒙古、陕甘宁和云贵川地区,是5 000 万农户的主要收入来源。马铃薯大都是分散生产,规模小,组织程度低,作为独立的市场利益主体,薯农应对市场风险的能力较弱,是整个产业链的弱势群体。近年来,马铃薯市场价格的波动频繁而剧烈,薯农从事马铃薯生产的风险非常大,只有充分保障生产者的利益,才能保证主粮化战略的持续健康发展。首先,要鼓励农民成立合作组织,提高规模化管理水平,增强产品的市场竞争力;其次,要加强销售信息的流通,让薯农可以根据市场的价格信息和价格变化趋势,调整种植、贮藏和销售节奏,拥有还价议价能力,增加收入;第三,要建立加工商对农户的直接收购渠道,减少中间环节,提高效率,增加生产者在整个价值链条中的利益分配;第四,要鼓励发展订单农业,普及农业保险,降低薯农的生产风险。第五,制定合理的政府补贴政策,对加工薯的种植户,予以适当倾斜。

3.6 加强国际合作,在合作中实现共赢

国外在马铃薯主食化产品开发方面有许多值得我们学习和借鉴的经验,通过加经国际合作与交流,不但有助于中国引进更多的优良薯类种质资源,为新专用品种的选育提供保证,还有助于提升中国在马铃薯生产方面的技术水平和研究成果的转化能力[8]。

[1]余欣荣.以科技创新引领马铃薯主粮化发展[R].2015年1月6 日马铃薯主粮化发展战略研讨会发言材料.

[2]FAO 统计数据库.http://faostat3.fao.org

[3]刘洋,高明杰,何威明,等.世界马铃薯生产发展基本态势及特点[J].中国农学通报,2014,30(20):78-86.

[4]2013 Potato Statistical Yearbook of United States [M].National Potato Council.2013:5.

[5]马铃薯加工业“十二五”规划.2010.

[6]Mintel Global New Products Database.2011.

[7]屈冬玉,谢开云.中国人如何吃马铃薯[M].北京:八方文化创作室,2008.

[8]陈沧桑,等.以国际合作为重要抓手,促进农业科技事业发展[J].农业科技管理,2014,33(4):36-40.