琴歌艺术浅论

——以古曲《阳关三叠》为例

李亚希

(宿州学院音乐学院,安徽 宿州 234000)

琴歌艺术浅论

——以古曲《阳关三叠》为例

李亚希

(宿州学院音乐学院,安徽 宿州 234000)

撷取琴歌艺术这一重要的中国古代声乐艺术形式,以琴歌《阳关三叠》为例做了存谱情况的梳理,明确了古今传谱过程中需要注意的问题以及对传播过程分析的意义。结合对经典古曲《阳关三叠》艺术特质的分析,发掘琴歌艺术形式的艺术独创性,意在提醒歌者关注对艺术形态深刻分析和理解的重要意义,从而便于在琴歌的演唱过程中依据其艺术特质把握依声吟诵的要旨,体认著辞与器乐间意境的相和。

琴歌;《阳关三叠》;声乐;创新

《毛诗序》始即说:“诗者,志之所之也。在心为志,发言为诗。情动于中而形于言。言之不足,故嗟叹之;嗟叹之不足,故咏歌之;咏歌之不足,不知手之舞之、足之蹈之也。”早在远古时代,音乐艺术即作为一种重要的艺术形式征服了人类,并通过或歌或舞的方式表达和抒发情感。文章撷取琴歌艺术这一重要的中国古代声乐艺术形式,通过对经典古曲《阳关三叠》现存谱情况的梳理与艺术特质分析,发掘琴歌艺术形式的艺术独创性。基于对中国古代经典声乐曲目的考量,深挖作品背后的文化价值,弘扬和继承中国古代声乐文化的优秀传统以利于声乐教学和表演的实践创新。

一、琴歌及其艺术特征

(一)关于琴歌

琴歌,早先人们将之界定为“以琴伴奏,自弹自唱”的一种表演形式,但如今细想之却有不少疏漏。后虽经胡郁青在《中外声乐发展史》中将其补充为“琴歌是指有歌词的琴曲,它是琴艺术在发展过程中与声乐艺术相结合而产生的一种独特音乐体裁”[1],但仍有未尽之处。因而文章首先要做的是在原有界定上加以补正,以求能够对琴歌这种艺术形式有尽可能全面的认识。

“琴歌”名称的确立与琴之关系不言而喻,故而常称其为以琴伴奏而得名,可见琴歌从音乐表演形式上来看是一种声乐艺术形式且以歌唱为主、鼓琴为辅的表演形式。“琴”特指古琴,它是中国最古老的弹拨乐器之一,是汉民族生活中的一种典型乐器,自西周时就已十分兴盛,在中国古代社会文化生活中占据了重要的地位,尤其深得文人士阶层的喜爱。琴作为华夏正声乐器历史久远,早即有伏羲氏作琴之说。“琴歌的历史大约略短于琴的历史。记载中最早的一首琴歌,据《礼记》《史记》等文献,是‘舜弹五弦之琴’而唱的《南风歌》。”[2]103在先秦典籍《诗经》中有大量与琴相关的描写,因而自孔子抚琴而歌的记载算起,琴歌的发展历史已有2500年之久,悠久的历史轨迹也足以见证琴歌艺术在中国传统文化中留下的厚重印迹。

《尚书·益稷》有“搏拊琴瑟以咏”的记载,故而琴歌的演唱是以自弹自唱的形式为主,然《庄子·大宗师》载“或编曲,或鼓琴,相和而歌”的琴歌形式则是以唱和相间的,以器乐相和的古老唱和形式为主。在表演形式上的相似性使弹唱相和作为琴歌的共同特征,但细节上特别是歌唱的声线与器乐之间的关系仍存在细微差异性,差异性的最大表现是琴歌中唱词的主体性成分所占的比重。王小盾先生曾为梳清琴曲《胡笳十八拍》流传中出现的相关问题对琴曲做了如下描述:“琴歌的演唱方式使其体裁和传播特点有别于其他韵文,为了了解它,我们应当建立以下两种分析观念:一是把作为单纯器乐曲的琴曲同伴奏曲的琴曲区分开来,二是把相和形式的琴歌同乐歌形式的琴歌区别开来。”[2]104虽然本文并未将纯器乐考量入内,但王先生依据琴曲在演唱方式和传播中的特征对琴曲体裁形式的总结,有益于理解文章所谈琴歌表演形式的发展脉络。“郑樵说‘琴之有辞自梁始’,故而到隋唐之后,因声度词的曲子歌唱普遍繁荣起来,影响到了琴曲,琴曲著辞形式才有了很大发展。”[2]104词曲间的相合关系与著辞所占比重是认同本文所指琴歌表演形式的关键。对琴歌中唱词的主体性成分所占的比重较高,且注重琴歌中的唱和形式,著辞和歌曲间相融程度更高的表演形式,符合本文的研究对象《阳关三叠》,故而此种琴歌的形式是本文着重强调的琴歌形式。

(二)琴歌艺术特征述略

李渔在《闲情偶寄》中说,“丝竹之音,推琴为首。古乐相传至今,其已变而未尽变,独此一种,余皆末世之音也”,将古琴首推为中国历史文化发展中最为厚重的乐器,承载了中华民族的精神气韵。秦汉时,琴在形制未定之前,因多种原因多限于文人士阶层的自娱而用,两汉后琴在形制上的演进促进了技法的完善,加之汉魏之际相和歌的广泛流行,琴歌的发展也自此步入了新的阶段。

在琴歌的词曲之间,诗辞的音韵及其吟诵方式对琴歌曲调的生成有着重要影响,琴歌在著辞与曲调间的相和性特征要求其旋律的起伏与音韵的声调特征甚至方言音韵之间相和而歌。由于琴歌在著辞与器乐之间的相和关系以及诗歌节奏对琴歌节奏所起到的制约性作用,因此琴歌在演唱过程中尤其要关注诗词吟诵性的音调以及吟诵的韵律节奏。在驾驭词曲关系的基础上,方可理解作品的情境与内涵,继而更好地把握作品的艺术特质。

“先秦时代弦乐器很少,所以琴、瑟就成了当时重要的弦乐器。”[3]230中国自古即有“雅琴俗筝”之说,琴更多在文人士大夫阶层流传,是文人士阶层在琴乐声中曼声长歌、抒情咏怀的工具,在琴歌形式中一定寄寓了文人的审美心理和诗性情怀。它不同于一般形态下的民间音乐,琴歌体裁创作和传唱阶层的特殊性决定了其独特的风格特质。虽然在文人创作的琴歌作品中有一部分曲调是直接或者间接从民间音调中汲取营养而作,但从整体上看琴歌艺术仍然显现了独特的艺术魅力。在语言上,所用的均是格调考究、韵律规整的词律作品;在情怀的抒发上,直抒胸臆的作品虽非踪迹难觅,但更多的是或间接或隐喻的抒怀,常以借物咏怀的方式抒发诗样情怀;在创作形式上,区别于民歌的即兴演唱,琴歌则多是倚声填词、依字行腔;在表演形式上,琴歌必以琴伴奏相和而歌,民歌却多信手拈来,绝少考虑如何伴奏的问题。总的说来,琴歌因文人士大夫的独情与钟爱,其审美特质必然与文人的艺术心理相符,成为该阶层咏怀抒情的重要工具。

査阜西在《溲勃集》中说:“乡谈折字是要求人们在演唱琴歌时用纯正的方言,把琴歌中每一个字的四呼开合和四声阴阳结合起来折转到谱音上去。”各派琴家散布于多个区域,古时音韵不像今日具有统一性,故而乡谈方音成为琴歌吟唱时关乎腔调和声线的又一特别因素,需在考量方音音韵的基础上再将其折转入乐曲之中是琴歌的又一重要艺术特色。

二、琴歌《阳关三叠》及存谱情况

(一)琴歌《阳关三叠》

隋唐时因声度曲的曲子歌唱日渐繁荣,琴曲的发展也随之大为兴盛,“著辞成了琴歌的一种辅助方式”[2]104。曲子中广传于世的作品数量极多,七言绝句《送元二使安西》即是其中的一首,其在形式上还经历了古代琴歌向古诗词艺术歌曲的转换,自产生至今仍然广传不衰。《送元二使安西》作者是唐朝诗人王维,诗作四句:“渭城朝雨浥轻尘,客舍青青柳色新,劝君更饮一杯酒,西出阳关无故人。”近乎妇孺皆知,琴家依此作歌。今人所知《阳关三叠》之名常被如此描述:因诗中词句有“渭城”和“阳关”之名,又有《渭城曲》和《阳关曲》的称谓,且歌中为叙离别之意先后用了三次反复诵唱,故称为《阳关三叠》。殊不知《阳关》在其定性为今日古诗词歌曲之前却有多样的琴歌形态,除主要曲调外,与今日所提之三次诵唱的定名差之甚远,故而也促成笔者于琴歌之下,选《阳关》一曲做拾穗之意。

(二)琴歌《阳关三叠》存曲资料梳理

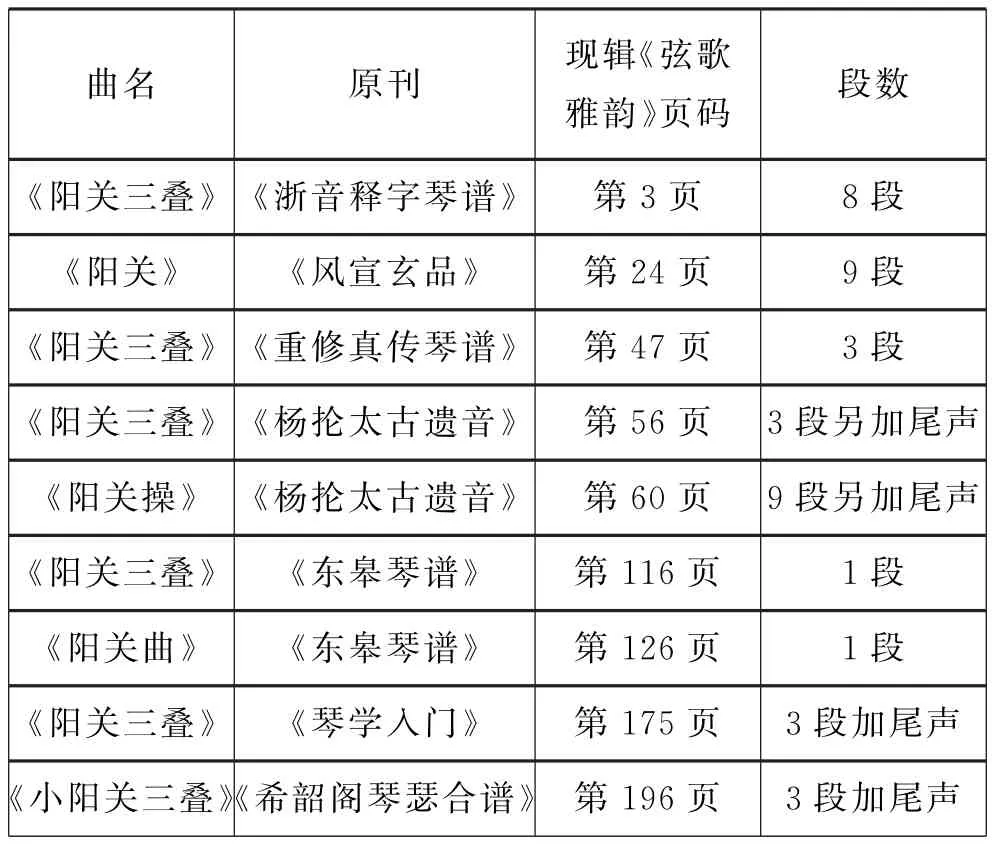

关于琴曲是否应当以配辞的形式去演唱琴歌成为明代浙派和江派琴人相争之处,自明清两代曲谱刊印工作的陆续开展,为琴乐在明清两代的发展添翼。“明、清两代出现了一些琴歌专辑,如明代有龚经《浙音释字琴谱》(1491年前)、谢琳《太古遗音》(1511年)、黄士达《太古遗音》(1515年)……而在以琴曲为主的琴谱中,如明代朱厚爝《风宣玄品》(1539年)、汪芝《西麓堂琴统》(1549年)、蒋克谦《琴书大全》(1509年)……也收了少数的琴歌。”[3]230在王迪先生编著的《弦歌雅韵》中,《阳关三叠》的存谱就有9首(以辞为准,将小阳关暂计在内),存谱情况见表1[3]。

表1 《阳关三叠》存谱情况

由以上对琴歌《阳关三叠》的存谱情况所做的梳理可看出,古代琴歌作品“阳关曲”与如今大家通常讲述的“阳关曲”无论在歌词上还是在段数上都有所区别。当然无可否认的是,古今诸多传曲的“源”和“根”都是相同的:其一是因为每首曲调中四句基本辞调的配曲均是相似的;其二是因为无论段数怎么改变,单一也好复杂也罢,总归“情”的感怀是相同的,离别的伤情贯穿于音乐的始终,依依惜别的伤怀与听者在内心中产生强烈的共鸣。

三、结语

首先,以琴歌《阳关三叠》在传谱中的情况为例可知,对于古代传曲的艺术形式,今人往往以今之流传最广的样式作为古曲原样,缺乏对古曲原样的探知精神。原诗的传谱约在宋时失传,今之模样则是在长期的流传过程中,加之多种元素的积累,经历后人不断发展创造而成。倘若能以此为线索对作品自明清之后的发展和演变做一番深入的梳理,不仅能更加深入地理解作品《阳关三叠》的审美意蕴和艺术价值,而且能对琴歌艺术形态在发展历程中的变化深刻把握,对总结规律之上摸索创作经验有深远的意义。

其次,了解琴歌《阳关三叠》的发展历程,对于演唱者而言有极为积极的意义。琴歌的演唱是古琴艺术的另一种境界表达,弦歌相融方能得乐境之形、入意境之境。在演唱作品时会遵循古曲创制之法,关注吟诵时的音韵缓急,凝神表现作品的内容和意境;关注咬字、归韵、方言等因素对行腔的影响;关注著辞与器乐间的关系,理解歌词的情感内涵与古琴特有的音韵特点,理解谱外之音的正字要求。

再次,梳理琴歌的流播历程,对于理解中国传统音乐文化的精神内涵有重要意义。弘扬悠久的民族文化传统,尤其是对诸如琴歌等精粹文化的深入探究和发掘,对于深入理解其艺术特质,继承和发扬琴歌这种传统艺术的精粹,推陈出新,赋予古老的琴歌以新的生命具有重要意义。

[1]胡郁青.中外声乐发展史[M].重庆:西南师范大学出版社,2007:188.

[2]王小盾.胡笳十八拍和琴歌[J].古典文学知识,1995(5):103-104.

[3]王迪.弦歌雅韵[M].北京:中华书局,2007.

J617.13

:A

:1671-9476(2015)03-0154-03

10.13450/j.cnkij.zknu.2015.03.038

2015-01-10

安徽省高校人文社会科学研究重点项目“‘水韵’化‘歌声’”(SK2014A399);安徽省高等学校优秀青年人才基金重点项目“非物质文化遗产——宿州坠子戏传承与发展的对策与研究”(2013SQRW081ZD)。

李亚希(1980-),男,安徽宿州人,讲师,硕士,研究方向为声乐表演与教学。