高考力学实验题探源及启示

·名师论坛·

高考力学实验题探源及启示

任才生

(江苏省宜兴市丁蜀高级中学,江苏宜兴214221)

名师简介:任才生,江苏省物理特级教师,江苏省基础教育课程改革先进个人,长期担任高三物理教学工作,曾主持省教育科学规划课题《高中课堂主体互动式训练的策略研究》等,在核心期刊上发表多篇论文.

通览2015年全国高考14份试卷的力学实验题部分,发现该部分试题依然秉持着“依纲扣本、稳中有新、横向拓展、纵向挖掘、考查能力”的特点,熟悉的实验题“面孔”能调节学生紧张的应考情绪,有利于学生正确解决问题.纵横拓展,既体现了对学生基本实验素养的考查,又注重了对能力的考查.另一方面,细品这些试题,不难发现,有一部分力学实验题就是来自我们的身边,它们或是课本图片的延伸,或是典型习题的改造,或是基础实验的再认识.探究这些实验题的命题源头,对我们高中物理实验教学和高三实验复习,尤其是充分发掘和有效运用教学资源有非常现实的指导意义.

1源于教材图片

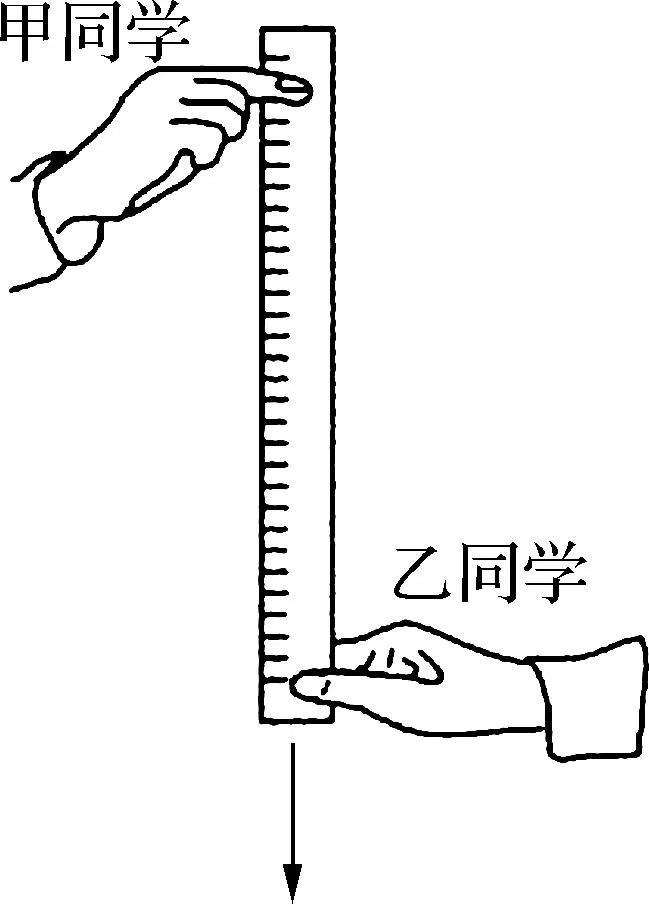

图1

(2) 将最长的反应时间0.4s代入上式中可得x=80cm;

(3) 由于直尺下落时做自由落体运动,是一个匀加速运动,则等时间内位移不等.

探源及启示:本题源自于人教版必修1的“自由落体”一节中的“做一做”栏目.试题在原有的“测反应时间”的基础上,糅合了“临界问题”和“匀变速运动中等时间内的位移关系”等问题,是对原有问题和操作的进一步拓展和延伸.同时该题对中学的物理教学也具有较好的引导作用,引导教师和学生要重视体验,在体验中,感受物理其实就在我们身边,从而唤起学生对物理学习的热情;在体验中,形成思维和情感的碰撞[1],进而感悟知识与方法,通过类比、迁移而逐步形成良性的认知.教材是我们教学中最主要也是最重要的教学资源,我们应当认真研读,充分发掘,合理运用及拓展.

2源于课本基础实验

例2(2015年高考山东卷):某同学通过下述实验验证力的平行四边形定则.实验步骤:① 将弹簧秤固定在贴有白纸的竖直木板上,使其轴线沿竖直方向.② 如图2甲所示,将环形橡皮筋一端挂在弹簧秤的秤钩上,另一端用圆珠笔尖竖直向下拉,直到弹簧秤示数为某一设定值时,将橡皮筋两端的位置记为O1、O2,记录弹簧秤的示数F,测量并记录O1、O2间的距离(即橡皮筋的长度l).每次将弹簧秤示数改变0.50N,测出所对应的l,部分数据如下表所示.③ 找出②中F=2.50N时橡皮筋两端的位置,重新记为O、O′,橡皮筋的拉力记为FOO′.④ 在秤钩上涂抹少许润滑油,将橡皮筋搭在秤钩上,如图2乙所示.用两圆珠笔尖成适当角度同时拉橡皮筋的两端,使秤钩的下端达到O点,将两笔尖的位置标记为A、B,橡皮筋OA段的拉力记为FOA,OB段的拉力记为FOB.

图2

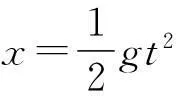

F(N)00.501.001.502.002.50l(cm)l010.9712.0213.0013.9815.05

完成下列作图和填空:(1) 利用上表中数据在给出的坐标纸上(见答题卡)画出F-l图线,根据图线求得l0=_______cm.(2) 测得OA=6.00cm,OB=7.60cm,则FOA的大小为_______N.(3) 根据给出的标度,在答题卡上作出FOA和FOB的合力F′的图示.(4) 通过比较F′与________的大小和方向,即可得出实验结论.

解析:(1) 作出F-l图像(如图3),可得图线的横截距l0=10.00cm;

图3

(2) 由所作图线可得橡皮筋的劲度系数为k=50N/m,当OA=6.00cm和OB=7.60cm时,考虑橡皮筋原长为10.00cm,则橡皮筋实际伸长量为3.6cm,则F=1.8N;

目前,高校在资产管理、财务管理、人事管理、科研管理、教务管理以及日常办公等领域都在逐渐推进校园信息化进程。但是由于高校的直线职能式组织结构,信息能够迅速自上而下从管理层传递到教职员工,而教职工的基层民意却很难反映到管理层,导致信息沟通存在障碍。加之各部门内部的工作管理系统不能完全做到对接或实时共享,横向信息沟通渠道也存在障碍。

(3) 由于两支圆珠笔同时拉橡皮筋的两端,且秤钩上涂抹少许润滑油,故可认为橡皮筋两端拉力相等,选择合适标度作图(如图4);

图4

(4) 通过比较F′和FO O′的大小和方向,可得出实验结论.

探源及启示:以新颖器材完成学生熟悉的实验、以常见装置或仪器设置情景,横向拓展,进一步开发该装置的实验功能,是目前高考卷在实验题部分的两大命题趋势.例2就是前者的代表.本题涉及的“验证力的平行四边形定则”是力学中的一个常规实验,在各类模拟卷和教辅资料中较为常见,但这些资料针对本实验而设计的试题往往局限于书本实验的范畴内,少有突破.2015年山东高考物理卷的命制专家匠心独具,在传统的实验设计中,穿插了新思路,利用学生手中的圆珠笔替代了多个弹簧,器材有了变化,实验步骤有了变化,但不变的是实验的原理.实验原理是实验的灵魂,也是实验的“纲”,实验步骤、数据处理和误差分析既是重要的实验技能,又蕴含理论问题[2].本题这样的设计,既要求考生对原有实验的原理、步骤、操作等有足够的理解,又考查了学生审题能力、提炼归纳要点、类比和迁移等能力.同时,本题在一定程度上也能引导中学实验教学走出“重复、低效做实验题”的现状,转向“重视实验分析、理解和应用能力”等方向发展.

3源于真实的实验现场

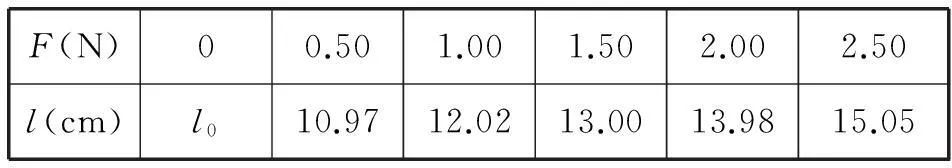

例3(2015年高考福建卷):如图5所示,是某同学做“探究弹力和弹簧伸长量的关系”的实验.

图5

(1) 图5甲是不挂钩码时弹簧下端指针所指的标尺刻度,其示数为7.73cm,图5乙是在弹簧下端悬挂钩码后指针所指的标尺刻度,此时弹簧的伸长量Δl为________cm;

(2)本实验通过在弹簧下端悬挂钩码的方法来改变弹簧的弹力,关于此操作,下列选项中规范的做法是________;(填选项前的字母)

A. 逐一增挂钩码,记下每增加一只钩码后指针所指的标尺刻度和对应的钩码总重.

B. 随意增减钩码,记下增减钩码后指针所指的标尺刻度和对应的钩码总重.

(3) 图5丙是该同学描绘的弹簧的伸长量Δl与弹力F的关系图线,图线的AB段明显偏离直线OA,造成这种现象的主要原因是________.

解析:(1) 根据甲、乙两图可知弹簧伸长量为6.93cm;

(2) 随意增减钩码,会导致数据变化大,不利于作图,同时也可能超出弹簧的弹性形变范围;

(3) 造成“图线的AB段明显偏离直线OA”的主要原因是钩码重力太大,已超出弹簧的弹性形变范围.

探源及启示:今年各地高考中涉及“探究弹力和弹簧伸长量的关系”实验的省份有福建省和四川省.两题相比较,福建卷上的这道实验题(即例3)更具有将实验进行“到底”的味道.本题不仅考查了该类试题中常见的读数、规范操作等问题,还涉及了“弹簧超出弹性形变范围的情况”,是对本实验的进一步深度挖掘.该现象在学生实际实验操作中常有出现,体现了命题者尊重实验事实、重视学生实验中出现的问题等,更体现了命题者针对目前中学实验教学的现状所作出的努力,即意图引导中学实验教学走出“纸上谈兵”的现状,“真正走进实验室,做真实验”的目的.类似的,今年浙江卷的力学实验题,再次出现了“给出仪器图片让学生选择”的试题,其目的也是希望引导学生走入实验室.上面一例与本题明显提醒我们:在高中物理教学中,应重视教材设计的实验,让学生真正走进实验室,有实验的真经历、真体验,积累实验经验,千万不要在黑板上、白纸上“写”实验.

4源于典型习题模型

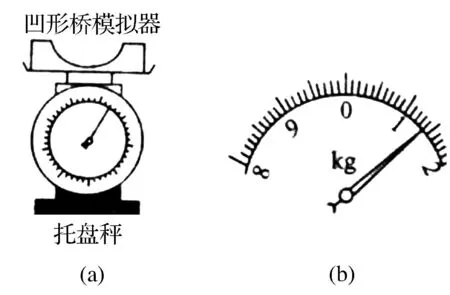

例4(2015高考新课标Ⅰ卷):如图6所示,某物理小组的同学设计了一个粗测玩具小车通过凹形桥最低点的速度的实验,所用器材有:玩具小车、压力式托盘秤、凹形桥模拟器(圆弧部分的半径为R=0.20m).完成下列填空:(1) 将凹形桥模拟器静置于托盘秤上,如图(a)所示,托盘秤的示数为1.00kg;

图6

(2) 将玩具小车放置在凹形桥模拟器最低点时,托盘秤示数如图(b)所示,该示数为________kg.

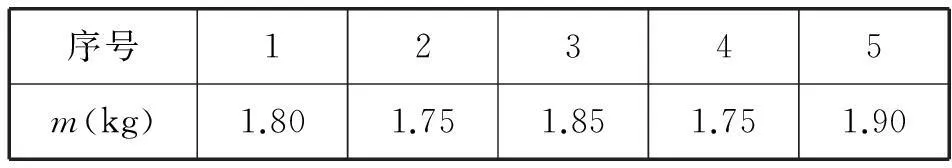

(3) 将小车从凹形桥模拟器某一位置释放,小车经过最低点后滑向另一侧,此过程中托盘秤的最大示数为m,多次从同一位置释放小车,记录各次的m值如下表所示.

序号12345m(kg)1.801.751.851.751.90

(4)根据以上数据,可求出小车经过凹形桥最低点时对桥的压力为是________N,玩具小车通过最低点时的速度大小为________m/s,重力加速度大小取9.80m/s2,计算结果保留2位有效数字.

探源及启示:本题源自于圆周运动中的传统模型——凹凸桥问题,同时还融合了“仪器读数”和“实验误差的分析与处理”等实验过程中的常见问题和处理方法.该试题的命制,意图引导中学教学跳出题海、摒弃偏难怪,回归“基本模型”和“基本方法”;试题的恰当变形,意图引导中学教学更应注重学生能力的培养.

参考文献:

[1] 沈金林.体验学习在认知建构中的作用及其实施策略[J].物理教师,2007,(10):6-8.

[2] 张广.试论高中物理学生实验能力的培养[J].物理教师,1997,(2):1-4.