有关传送带问题的创新题型赏析

蔡 亮

(江苏省南京市第十二中学,江苏 南京 210015)

·试题研究·

有关传送带问题的创新题型赏析

蔡亮

(江苏省南京市第十二中学,江苏南京210015)

摘要:传送带问题是高中动力学问题中一类较为复杂和较难处理的物理习题,它以真实的物理现象为命题背景,涉及动力学规律、功能关系和能量守恒等知识点.既考查了学生的科学思维能力,又联系了生产和生活.本文着力于赏析在这类问题中的几种创新题型,以飨读者.

关键词:动力学;创新题型;传送带

引言

传送带问题一直是高中动力学问题中一类较为复杂和较难处理的物理习题,它以真实的物理现象为命题背景,涉及动力学规律、功能关系和能量守恒等知识点.客观上讲,这类题目难在综合程度高、物理过程复杂、能力要求高;主观上说,教师和学生在教与学的过程中对这类问题认知不够透彻、总结不够深刻,没有优化好解题思路,解题效率不高,因此需要教师引领学生找到真正解决问题的突破口.笔者在备课研究过程中发现,有关传送带类问题可以归结为几类创新型的题目,本文结合实例,予以赏析.

1组合式传送带

例1(2012年苏州期末调研测试):如图1所示为某粮仓中由两台皮带传送机组成的传输装置示意图.设备调试时,将倾斜传送机的传送带与水平地面间调成倾角θ=37°,使水平传送机的转动轮边缘以v0=5m/s的线速度沿顺时针方向匀速转动.AB两端相距L=3m,CD两端相距较远.现将质量m=10kg的一袋大米无初速的放在A端,它随传送带到达B端后,速度大小不变地传到倾斜传送带的C端,米袋与两传送带之间的动摩擦因数均为μ=0.5,最大静摩擦力大小与滑动摩擦力大小相等(已知g=10m/s2、sin37°=0.6、cos37°=0.8,传送机运动时传送带与转动轮之间无滑动).

图1

(1) 求米袋从A端运动到B端所用的时间;

(2) 若倾斜传送带CD不运动,则米袋沿传送带CD所能上滑的最大距离是多少?

(3) 将倾斜传送带开动使转动轮沿顺时针方向转动时发现,无论转动速度多大,米袋都无法运送到距C端较远的D端,试分析其原因.欲使米袋能运送到D端,应该怎样调试倾斜的传送带?

点评:本题将平常较为常见的两种典型传送带(水平和倾斜)融合在一起进行考查,此为创新之一.总体上难度并不是太大,最后一问比较新颖,需要根据相关的受力分析才能确定是什么原因影响米袋不能传送到较远的D点,此为创新之二.本题要求学生会定量计算的同时,也要掌握定性原因的分析,训练和提升学生学会分析问题和解决问题的能力,实乃一道既注重基础知识考查,又兼具能力运用的好题目.

2电磁式传送带

图2

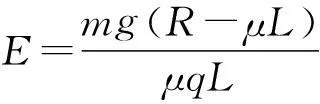

(1) 匀强电场的场强E为多大?

(2) 物体返回到圆弧轨道后,能上升的最大高度H为多少?

点评:本题将传送带问题与电场和磁场结合在一起进行考察,在常规的受力分析之外,还要考虑到电场力和洛伦兹力,尤其是第(3)问还需要用到微元思想,根据牛顿运动定律或动量定理来进行求解.这类问题对培养学生的分析能力和创造能力,提高学生思维的严密性和灵活性以及拓展性都具有重大意义.在教学中教师也要有意识引入这种“老树发新芽”的试题,引导学生进行相关的探讨和进行拓展教学,这对提高课堂教学的实效性有很大的帮助.

3回旋加速式传送带

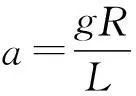

例3(2013年苏州期末调研测试):如图3所示,以A、B和C、D为端点的半径为R=0.6m的两半圆形光滑绝缘轨道固定于竖直平面内,B端、C端与光滑绝缘水平面平滑连接.A端、D端之间放一绝缘水平传送带,传送带下方B、C之间的区域存在水平向右的匀强电场,场强E=5×105V/m.当传送带以v0=6m/s的速度沿图示方向匀速运动时,将质量为m=4×10-3kg,带电量q=10-8C的小物块由静止放上传送带的最右端,小物块第一次运动到传送带最左端时恰好能从A点沿半圆轨道滑下,不计小物块大小及传送带与半圆轨道间的距离,g取10m/s2,已知A、D端之间的距离为1.2m等于水平传送带的长度.

图3

(1) 求小物块第一次运动到传送带最左端时速度的大小;

(2) 求小物块与传送带间的动摩擦因数;

(3) 求小物块第1次经CD半圆形轨道到达D点时速度大小;

(4) 小物块第几次经CD半圆形轨道到达D点时的速度达到最大?最大速度为多少?

点评:单纯从问题的难易程度上来说,前3问并无太大难度,只要稍加理性分析和选用正确的公式,还是能够较为轻松得出结果.对于第4问来说,这种求速度最大值情况,在碰撞问题、电场类题目、磁场类题目中均有所涉猎,且出现的频率也较高.但是在传送带问题中却很少出现求速度极值问题,而本题创造性地将类似于回旋加速器的加速原理利用到传送带问题中来,确实是创新之举,这不仅是命题者创新的结晶,也更能对学生的思维能力的提高有较大的帮助.

实际上,像这样通过创设新的物理情境、变换物理模型来整合或设置新的物理问题,对于提高学生思维的创新能力的确有较大提高,教师在平时习题教学中也应有意识的渗透这些思想,实现科学备考,提高复习效率.

参考文献:

[1]白云朋.对改编经典物理习题的思考[J].物理教学,2013,(4).

[2]孙福如.传送带问题的解题欣赏[J].物理之友,2014,30(6).

[3]宋鼎.运用速度-时间图像对追及问题与传送带问题进行类比分析[J].物理之友,2014,30(2).

——“模型类”相关试题选登