大学生道德自我概念与亲社会行为倾向的关系

雷 娟,聂衍刚,b,刘 莉

(广州大学a.教育学院;b.广州人心理与行为研究中心,广东广州 510006)

前 言

道德文明发展是社会进步的重要体现,《公民道德建设实施纲要》的颁布更是将道德文明建设上升到制度层面。然而近年来发生的幼童经车辆反复碾压而无人施救、老人跌倒而无人搀扶等事件屡屡触及道德底线,诸如此类社会冷漠、对助人者和求助者怀疑的事实已演化成严重的社会问题,令人心寒的同时也发人深思。冷漠、助人等道德层面的问题成为社会学和心理学的研究焦点之一。

道德行为受道德自我的调节。[1]道德自我的研究始于James,他认为道德自我是自我道德的反身认识[2],是自我意识中道德层面的最重要成分,是个体进行自我道德评价和自我调节的能力[3],也是个体对自己品行及其与社会规范要求契合程度的认识[4]。关于道德自我,有研究者提出应从两个角度进行研究:一是从人格心理学角度,探究其稳定的人格特质;另一部分是从社会心理学角度,关注情景对道德自我的影响,强调道德自我的易变性[5]。本研究从个体在情景下关于某些道德问题的回答,来研究基于这些回答和道德行为之间的关系,认为道德自我概念是指个体对情景下自身道德品质、道德行为和社会规范的认知及相伴随的情感体验,对个体的道德行为起约束和调节作用,是自我意识比较重要的组成部分。

已有研究证明道德自我对道德行为有诸多影响。[6-8]自我同一性理论认为个体的行为倾向于与自我概念相一致,否则会导致同一性混乱,影响个体的健康发展。[9]为了避免自我同一性紊乱,个体追求自身实际的道德行为与自我认知之间的一致性,道德自我概念对个体的道德行为起到一定的监控作用[10],并影响社会适应行为,道德自我概念水平较高的青少年表现出的不良社会适应行为较少[4]。

关于道德自我的结构,许多学者给出了自己的观点。自我概念的多侧面多等级模型中,一般自我概念处于最顶层,道德自我归属于社会自我概念中。[11]道德自我是由道德认知、道德情感和道德同一性组成[12],包括自我道德评价、自我道德形象、自尊心、自信心、理想自我和自我道德调节能力等,[3]包含自我道德认识、自我道德体验、自我道德控制三种成分[13]。曾敏霞从个体活动领域出发,将道德自我概念分为个体道德自我、社会道德自我及人际道德自我,即个体在以自己为主体的活动中、特定社会文化背景及伦理规范要求的活动中、个体与他人的交往活动中形成的对自身道德状况的认识与评价。[14]本研究认为道德是个体在与他人的交往的社会化过程中逐渐形成的,是一个从他律向自律过渡的过程,因此选择对曾敏霞的道德自我概念量表加以修订并作为研究工具。

本研究采用问卷调查法研究当今社会形态下大学生道德自我概念的发展特点,并探讨其与道德行为之间的关系。亲社会行为是一类典型的道德行为,是社会生活中人们所表现出的符合社会期望并对他人、群体或社会有益的行为[15],比如帮助、协作、捐赠等。影响个体亲社会行为的因素有家庭及社会背景、认知变量和情感变量、所处情境因素及个体因素等[16]。本研究将道德行为聚焦于亲社会行为,探讨道德自我概念对亲社会行为倾向的影响,加深人们对自我意识领域与道德行为之间关系的认识,并深入探讨道德自我概念各维度对亲社会行为倾向的影响,为学校更好地开展德育工作提供理论依据。

一、研究方法

(一)被试

在广州市随机选取4所高校的800名大学生作为被试,回收问卷789份,其中包括超过5个未完成项目的、作答时有明显反应倾向的、回答认真度低于中值3分的、赞许性题目均分低于4分的问卷33份,删除后得到有效问卷756份,有效率达95.8%。被试平均年龄为19.97±0.87岁,其中男生387人,女生369人。

(二)研究工具

1.大学生道德自我概念量表

现有的关于道德自我概念量表是针对中学生的,为了使其更贴合大学生,首先对曾敏霞的《中学生道德自我概念问卷》[15]进行修订,并对问卷及各个维度的信度进行分析,整个问卷的一致性α系数为0.856,各维度间的内部一致性α系数在0.69~0.79之间,信度良好。量表包括个体道德自我、社会道德自我、人际道德自我三维度九因子,共26个题目。该量表采用五点评分法(“1→5”分别对应“完全不符合→完全符合”)。

2.大学生亲社会行为倾向量表

《亲社会行为倾向量表》[16]的中文修订版中总量表的 α 系数为0.85,各分量表 α 系数在0.63~0.83 之间,信效度较好。本研究中该量表的Cronbach α系数为0.899。量表包括6个分量表,分别为情绪性、依从性、利他性、匿名性、公开性和紧急性,全部采用正向计分,五点评分法(“1→5”分别对应“完全不符合→完全符合”)。

(三)施测程序

以班级为单位由任课教师组织集体施测,主试为心理学研究生,被试填完后当场收回,以保证回收率。

(四)数据处理

用SPSS17.0录入数据并处理。

二、结果与分析

(一)大学生道德自我概念基本情况及差异分析

1.大学生道德自我概念基本情况

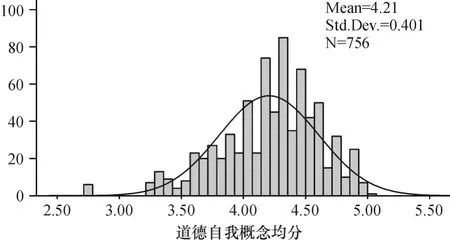

由表1和图1可知大学生道德自我概念的得分在平均数以上,普遍发展较好;在各维度得分上,个体道德自我概念得分最低,最高的是社会道德自我概念。通过单样本t检验可知当代大学生群体的道德自我概念水平总分及各维度均显著高于理论中值(3分)。

表1 大学生道德自我概念基本情况(N=756)

图1 大学生道德自我概念分布状况

2.大学生道德自我概念在性别和独生与否上的差异

采用独立样本t检验来逐一考察性别和独生与否两个变量对道德自我概念的影响。结果如表2所示:女生在道德自我概念(t=-5.324,p﹤ 0.01)、个体道德自我(t=-6.358,p﹤ 0.01)、人际道德自我(t=-2.203,p﹤0.05)和社会道德自我(t=-3.098,p﹤ 0.01)都显著高于男生;独生子女和非独生子女在自我概念均分和各个维度得分均不存在显著性差异(p﹥0.05)。

(二)大学生道德自我概念与亲社会行为倾向的相关

对大学生道德自我概念及各其维度与亲社会行为倾向及其各维度之间进行相关分析。结果如表3所示,大学生道德自我概念的总分及各维度均与亲社会行为倾向呈显著正相关。说明个体道德自我概念水平越高,亲社会行为倾向越明显,与研究假设一致。

表2 大学生道德自我概念在性别与独生与否差异检验结果(M±SD)

表3 大学生道德自我概念和亲社会行为倾向的相关分析

(三)大学生道德自我概念对亲社会行为的回归分析

用道德自我概念作为预测变量,以亲社会行为倾向为因变量进行回归分析。从表4可以看出,回归方程显著(F=195.975,p﹤0.001),说明道德自我概念可以正向地预测个体的亲社会行为倾向,回归系数为0.454,道德自我概念对亲社会行为倾向的解释度为20.6%。

表4 道德自我概念对亲社会行为倾向的回归分析

(四)大学生道德自我概念各维度对亲社会行为的回归分析

用大学生道德自我概念三个维度作为预测变量,对亲社会行为倾向进行分层回归分析。结果如表5所示:回归方程显著(F=182.433,p﹤0.001),人际道德自我和社会道德自我可以正向预测个体的亲社会行为倾向,回归系数分别是0.560和0.571,对亲社会行为倾向的解释度达32.6%,个体道德自我没有进入到回归方程。

表5 道德自我概念三个维度对亲社会行为的回归分析

三、讨 论

(一)大学生道德自我概念基本情况

1.大学生道德自我概念发展的基本情况

总体来看大学生道德自我概念的得分较高,均分超过理论中值,说明大学生的道德自我以积极为主流,与以往研究结果一致。[17]根据科尔伯格的道德发展理论,大多数青年和成人的道德自我发展处于第三、四阶段,即客体他律型或主体自律型,大学生的道德自我的发展已基本趋于成熟,对自身的道德状况有较为清晰的认识,对是非有较为独立的判断,在道德行为的实施与否中有不同的道德情绪体验,如做了有违道德规范的事情时,个体感受到羞愧和难堪等。本研究中被试大多是大学一年级的学生,家庭、学校、社会多年的道德教育使得他们具有较强的自律能力,有较高的道德自我认知。

大学生群体在道德自我概念各维度上存在差异。社会道德自我得分最高,这与研究群体的特殊性有关。受多年集体主义教育的影响,自身的使命感使得他们有更高的社会道德要求。进入大学以来,很多同学有了更多的施展、提升自我的机会,除担任班干部之外,还拥有较多社团活动机会,这些都为大学生提供了另一种集体归属感,同时团队的吸引力也极大地提高了个体的集体荣誉感和责任感。人际道德自我的得分仅次于社会道德自我,这与大学生住宿式的生活密不可分。群居生活使得大学生有更多机会与同学亲密相处,他们在欢乐与纠纷中学会了更为成熟的人际关系相处模式,尤其目前大学生心理健康教育的广泛开展,使越来越多的大学生懂得人际相处之道,他们对自己的人际道德状况有较为清晰和准确的认识。个体道德自我的得分最低,这跟曾敏霞等人的研究[14]基本一致。大一新生刚经过紧张的高考,初入大学时他们感受到前所未有的自由和放松,对自我的要求有所下降,就业和课业的压力又相对较小,因此个体表现出自律意识下降,从而个体道德自我得分较低。

2.大学生道德自我概念的性别差异

大学生道德自我概念存在性别差异,女生的道德自我概念得分显著高于男生。受传统道德观念和社会舆论的影响,加上女生特殊的生理特点,使得家庭、学校、社会对女生要求更加严格。[18]青少年中女生道德同一性水平显著高于男生,也在于社会对女性的角色期待。[19]受这些因素的影响,女生对自己的言语、行为等都有更高标准的要求。

3.独生与否在道德自我概念上的差异

道德自我概念及其各个维度上的得分在独生与否变量上差异不显著。当前凸显出的独生子女问题使得社会和家庭更加重视对独生子女的教育,家长对独生子女的过分关注有所改善;入学以来大学生开始相对独立的生活,有了更多自主空间,不管是独生子女还是非独生子女,自我意识都得到迅速发展,对自身的道德发展状况有了更为清晰的认识。因此,两者在道德自我概念中的得分差异不显著。

(二)大学生道德自我概念和亲社会行为倾向之间的关系

大学生道德自我概念与亲社会行为倾向呈显著正相关,道德自我概念水平越高的被试,亲社会行为倾向越明显,回归分析表明道德自我概念可以积极地预测个体的亲社会行为倾向。具体来看,人际道德自我和社会道德自我进入了回归方程,二者在一定程度上反映的是个体在人际交往和其他社会行为中对道德要求的认同,说明个体对社会道德规范的认同和遵循程度能够正向预测个体的亲社会行为倾向,对社会道德规范的认同性越高的个体,行为越会受到道德约束,从而表现出更多的亲社会行为;同样在处理人际关系和社会事务时,个体若能严格要求自己,从道德的层面出发,则更容易表现出亲社会行为。

道德动机论认为,道德同一性作为一种自我调节机制,为个体设置参照点并激发具体的道德行为;人都有一种与自我感保持一致的需要,同一性为个体成为真实自我创造了一种需要,强大的道德同一性使个体以相应的道德方式行动。[9]自我道德监控对道德行为具有一定的选择和调节作用,当学生认为自己品德声誉不佳时,会放松道德约束。[20]因助人为乐而受社区表彰的青少年在介绍自己时,道德自我意识更强烈,他们倾向于用道德品质、道德目标来归纳定位自己,并认为自己有更强的道德稳定性和持久性。[21]道德动机论和道德同一性理论可以用于解释本研究的结果,同一性调节和监控个体的道德行为,为了达成自身的道德同一性,道德自我概念水平高的个体为了迎合自身对道德的要求,因而表现出更多的亲社会行为倾向。

四、结 论

第一,大多数大学生有良好的道德自我概念,认可自己是一个有道德的人,其总体发展趋于稳定;大学生道德自我概念存在显著的性别差异,男生的道德自我概念低于女生。

第二,大学生道德自我概念和亲社会行为倾向存在显著的正相关,道德自我概念能够正向预测亲社会行为倾向,其中人际道德自我和社会道德自我可以有效预测个体的亲社会行为倾向。

[1] 张宏伟,李晔.两种道德自我调节机制下的道德行为[J].心理科学进展,2014,22(7):1178–1187.

[2] JAMES W.The principles of psychology[M].New York:Holt,1980.

[3] 朱智贤.心理学大词典[M].北京:北京师范大学出版社,1989.

[4] 聂衍刚,丁莉.青少年的自我意识及其与社会适应行为的关系[J].心理发展与教育,2009,25(2):47-54.

[5] MONIN B,JORDAN A H.The dynamic moral self:A social psychological perspective[M]∥ N DARCIA,K L Daniel(Eds.).Personality,identity,and character:Explorations in moral psychology.Cambridge:Cambridge University Press,2009:341-354.

[6] 侯积良.价值取向、自我概念与亲社会行为[J].心理科学,1990,13(2):43-48.

[7] 王晓艳,陈会昌.5-6岁儿童公平分配玩具行为的心理机制[J].心理发展与教育,2003,19(1):5-8.

[8] 李艳芳.大学生道德价值观、自我概念与利他行为关系研究[D].武汉:华中科技大学,2008.

[9] BLALA A.Moral functioning:Moral understanding and personality[M]∥ D K LAPSLEY,D NARVAEZ(Eds.).Moral development,self,and identity.NJ:Erlbaum,2004.

[10] 唐莉.青少年道德自我的结构及发展特点[D].重庆:西南师范大学,2005.

[11] SHAVELSON,HUBNER,STANTON.Self-concept:validation of constructs interpretations[J].Review of Education Research,1976,46(3):407-441.

[12] NUCCI.L.Education in the moral domain[M].Cambridge:Cambridge University Press,2001.

[13] 柳潇,曹清燕,周紫薇.道德自我:青少年道德人格发展的核心[J].理论界,2005(11):111-112.

[14] 曾敏霞.青少年道德自我概念与诚信行为关系的实证研究[D].广州:广州大学,2012.

[15] CARLO G,BRANDY A RANDALL.Are All Prosocial Behaviors Equal?A Socioecological Developmental Conception of Prosocial Behavior[J].Advances in psychology research,2001(2):151-170.

[16] 丛文君.大学生亲社会行为类型的研究[D].南京:南京师范大学,2008.

[17] 赖文龙.大学生自我意识研究[J].心理科学,2009,32(2):495-497.

[18] 于海明.大学生孤独感、自我概念与应对方式的关系研究[D].曲阜:曲阜师范大学,2011.

[19] 李高辉.青少年道德同一性的影响因素分析及其培养建议[D].杭州:杭州师范大学,2012.

[20] 汤志群.中学生价值取向、自我监控性与亲社会行为关系的研究[J].社会心理研究,1993,15(3):1-10.

[21] HART D,FEGLEY S.Altruism and caring in adolescence:relations to moral judgement and self-understanding[J].Child Development,1995(66):1346-1359.