新型社会救助制度:成就、问题与发展方向

杨斌,赵剑鹏

(长安大学政治与行政学院,陕西西安 710064)

新型社会救助制度:成就、问题与发展方向

杨斌,赵剑鹏

(长安大学政治与行政学院,陕西西安 710064)

1978年以来,中国初步建立了以最低生活保障制度、医疗救助制度、五保供养制度为主要内容的新型社会救助制度体系,社会救助覆盖面不断扩大、救助力度不断增强、法律建设取得了较快发展。然而,中国新型社会救助还存在救助理念滞后、二元分割现象明显、责任分担机制不合理、待遇调整机制不科学、对象瞄准机制不健全等问题。研究认为:新型社会救助制度的发展方向是确立积极的社会救助理念、统筹城乡社会救助发展、完善瞄准机制、建立合理的待遇调整机制。

新型社会救助制度;最低生活保障制度;医疗救助制度;“五保供养”制度

改革开放以来,中国社会救助制度体系不断发展与完善,社会救助制度对社会问题的应对能力不断增强,社会救助制度对社会成员的覆盖面不断扩大,社会救助制度多元主体责任参与模式已经形成,这说明中国已经由传统的社会救助制度走向新型社会救助制度。新型社会救助制度的建立,是社会保障制度发展的一大进步,为实现社会和谐奠定了基础。然而,中国新型社会救助制度还面临着较多的问题,如社会救助制度的理念问题、保障标准问题、管理监督问题等,这些问题影响了社会救助制度的实施效果。为了发展与完善新型社会救助制度,中国需要总结新型社会救助制度的成就、问题,探索新型社会救助制度的发展方向。从已有研究文献来看,现有研究主要从微观视角对于新型社会救助制度的部分问题进行总结和归纳,缺乏从宏观的视野对新型社会救助制度进行全局性、战略性思考。本研究主要从宏观的角度分析中国新型社会救助制度的成就,总结新型社会救助制度存在的问题,探索新型社会救助制度完善的思路。

一、新型社会救助制度发展取得的成就

(一)初步建立了新型社会救助制度体系

1978年以来,伴随着农村集体经济衰退导致的贫困问题、城市下岗工人贫困问题,经济体制改革导致的住房、教育和医疗问题的突显,中国开始探索和完善社会救助制度。从1999年城市最低生活保障制度的建立到2007年农村最低生活保障制度的建立,从2003年农村医疗救助制度的建立到2005年城市医疗救助制度的建立,从1994年《农村五保供养工作条例》的颁布到2006年《农村五保供养工作条例》的修订,中国已经建立起以最低生活保障制度、医疗救助、五保供养制度为主要内容的新型社会救助制度体系。

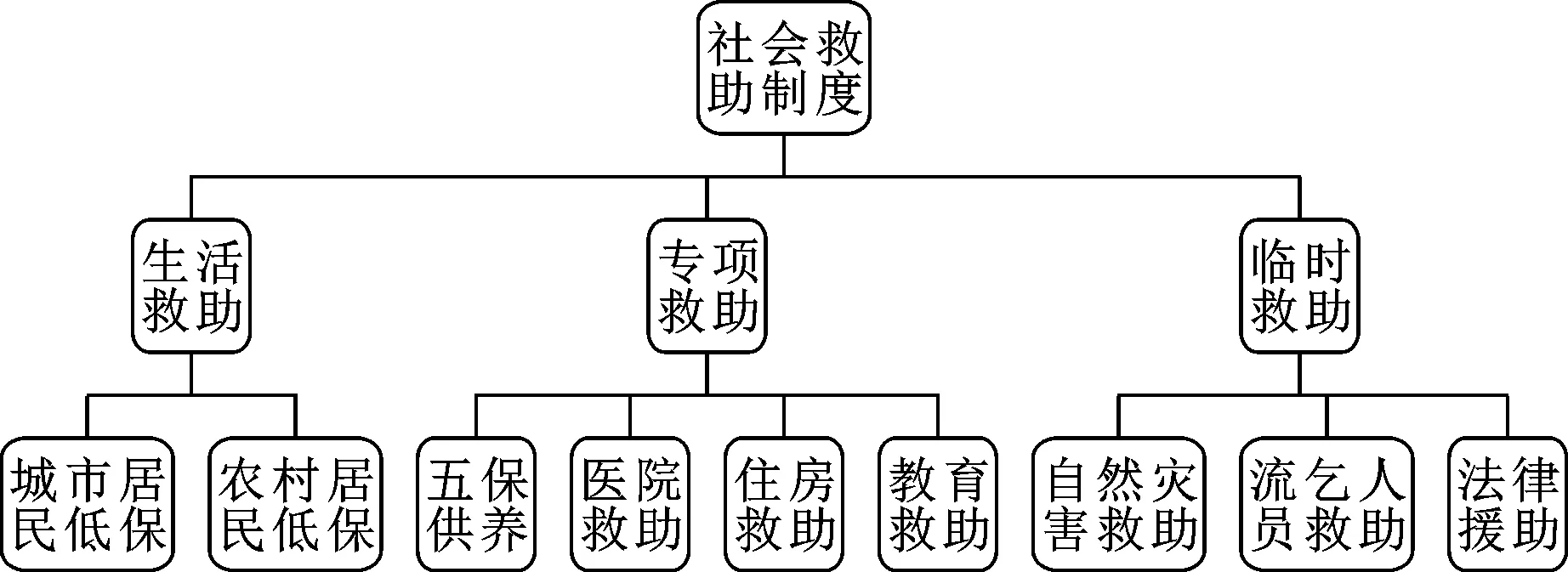

依据中国不同社会救助制度的特点,中国社会救助制度内容体系[1]分为生活救助制度体系、专项救助制度体系和特殊救助制度体系等(图1)。

图1 中国社会救助制度内容体系

(二)初步确立了社会救助权

社会救助权是社会成员应该享有的基本权利之一,社会救助权的享有不应与社会成员的教育水平、民族、性别挂钩,而仅与社会成员的收入水平挂钩。社会救助权的保护与实现,对个人、社会共同体和政府具有重要的意义,社会救助权可以促进贫困者生存保障的实现,可以促进贫困者的社会融入,同时利于政府治理理念的转变[2]。然而,在传统社会救助制度的发展过程中,社会救助权益没有得到切实保护,社会成员的贫穷常常和个人能力联系起来,国家救助贫穷社会成员的责任表现出随意性、恩赐性的特点。1999年10月,国务院颁布《城市居民最低生活保障条例》意味着城市最低生活保障制度的建立,是社会救助权确立的重要标志,该条例真正确立了国民的基本生活保障权益[3]。2007年,农村最低生活保障制度的建立,确立了农村居民在面对贫困问题时向政府寻求救助的权利。

(三)社会救助覆盖面不断扩大

在城乡最低生活保障制度覆盖人群方面,如表1所示,表中数据来源于2006~2014年《社会服务发展统计公报》。由表1可知,2006~2014年中国城市最低生活保障制度覆盖人数先增长、再下降,2006年全国城市低保人数由2 240.1万人下降到2014年的1 877万人,下降的主要原因和在于城市贫困人数的减少,农村最低生活保障制度覆盖人数快速增加;2006年,农村最低生活保障制度覆盖人数仅为1 593.1万人,2007年农村低保人数猛增到3 566.3万人,2013年达到5 388万人,之后农村最低生活保障制度覆盖人数降低到2014年的5 207.2万人;在农村五保供养覆盖人数方面,2006~2014年,农村五保供养人数由503.3万人增加到529.1万人。

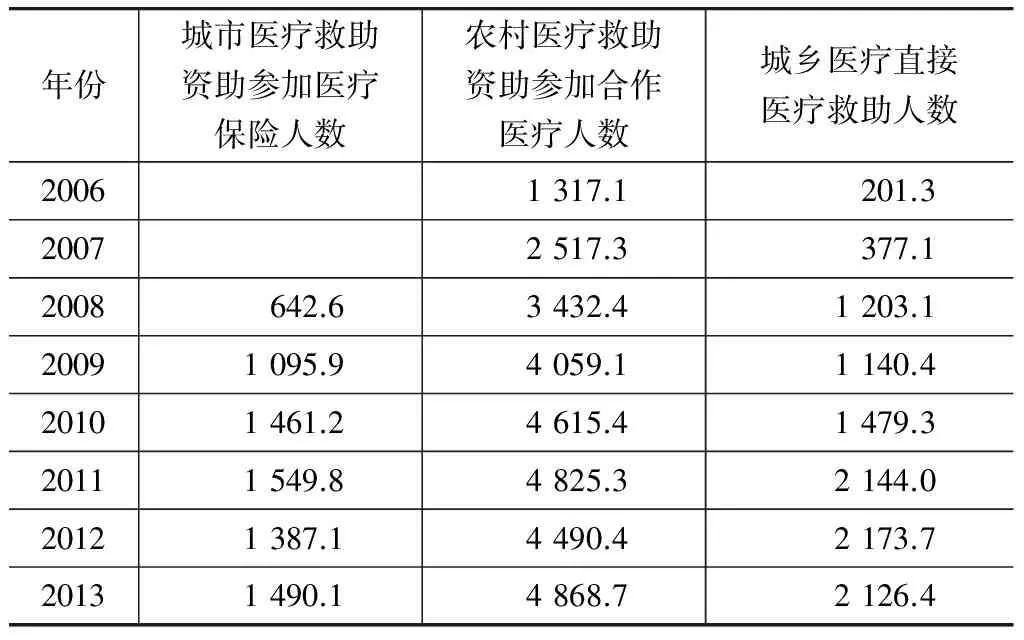

在医疗救助覆盖人数上(表2),农村医疗救助资助参加新型农村合作医疗的人数由2006年的1 317.1万人增加到2013年的4 868.7万人;城市医疗救助资助参加城镇居民医疗保险的人数由2008年的642.6增加到2013年的1 490.1万人,城乡医疗救助直接救助人数由2006年的201.3万人增加到2013年的2 126.4万人。

表12006~2014年全国低保、五保供养制度覆盖人数 万人

表22006~2013年全国医疗救助覆盖人数 万人

注:资料来源于2014年《中国统计年鉴》,其中2006和2007年资助参加城镇居民基本养老保险制度人数不详。

(四)社会救助力度不断增强

由于受到“重保险、轻救助和福利”理念的影响,国家财政在传统社会救助上的投入较为有限,社会成员在贫困、疾病、教育、住房等社会问题上的应对能力较差。

随着新型社会救助制度的建立和发展,国家财政对新型社会救助制度的投入也不断扩大。在城市,2003~2013年各级财政对城市最低生活保障的财政支出由151亿元增加到756.7亿元,城市最低生活保障为人均补助水平由58元/月增加到373元/月*资料来源于2003~2013年《国民经济和社会服务发展统计公报》。,农村最低生活保障平均标准由2007年的每人每月70元增加到2013年的106.1元。各级财政对农村最低生活保障的财政支出增加到2013年的866.9亿元。2007~2013年,农村五保集中供养平均标准由每人每年1 953元增加到4 685元,分散供养平均标准由每人每年1 432元增加到3 499元。2007~2013年,农村医疗救助资助参加新农合群众支出由4.8亿元增加到30亿元*资料来源于2008~2013年《国民经济和社会服务发展统计公报》。。

(五)社会救助法律制度建设取得了较快发展

社会救助法律制度建设取得了较快的发展。如以条例命名的社会救助法律法规就有多部,如1994年《农村五保供养工作条例》、1999年《城市居民最低生活保障条例》、2010年《自然灾害救助条例》等。另外,各级地方人大、不同地区的政府、各级政府部门都出台了一些涉及社会救助的法律法规,如上海、浙江等地人大常委会出台的规范性文件。这些法律法规的出台,改变了传统社会救助中依靠红头文件和个别领导人的电话指示开展救济工作的情况[3]。

二、新型社会救助制度存在的突出问题

(一)社会救助理念滞后

第一,传统社会救助理念与新型社会救助制度共存。中国新型社会救助制度体系已经形成,社会救助权利观念逐步发展,但是中国依然存在浓厚的传统社会救助理念。传统社会救助理念奉行个人主义贫困观,认为个人应该为自己的贫穷承担责任[4]。在这种理念的影响下,救助者以一种高高在上的姿态行使救助,受救助者将救助行为视为“恩惠”,救助者被视为“施恩者”,救助者认为被救助者的贫困是个人懒惰、能力低下等造成的,并没有认识到社会环境、经济环境变化所引起的贫困因素。在新型社会救助制度运行过程中,传统社会救助理念仍然浓厚,这影响到新型社会救助制度运行的效果,遏制了现代社会救助权的实现。

第二,积极社会救助理念缓慢发展。从丁建定“积极社会保障”的内涵出发[5],积极社会救助是兼顾社会救助责任主体中政府、社会和个人共同参与,兼顾社会救助运行中的物质支持与服务供给,兼顾社会救助短期目标、中期目标和长期目标的实现,兼顾社会救助制度的贫困预防、贫困救助的功能。以此为参照,对中国现行社会救助制度的运行进行分析,可以发现,在中国社会救助制度运行中,重视政府责任、轻视社会和个人责任,重视物质支持、轻视服务供给,重视社会救助短期目标、轻视社会救助中期目标和长期目标,重视社会救助的贫困救助功能、轻视社会救助的贫困预防功能。这说明中国积极社会救助理念发展的缓慢。

(二)社会救助制度分割现象明显

社会救助制度的城乡分割现象明显。以城乡最低生活保障制度为例,由于中国城市和农村贫困原因、贫困的表现不同,加上中国长期存在的城乡二元经济社会结构,中国城市最低生活保障制度先于农村最低生活保障制度执行,政府对城乡最低生活保障制度的财政支持力度不同。最终导致了最低生活保障制度城乡分割,主要表现为,城乡最低生活保障制度的覆盖面、覆盖对象的甄选机制、最低生活保障标准、家庭收入核实方法、补差金额、最低生活保障对象致贫原因、动态管理频率和强度存在差异[6]。

社会救助制度部门分割主要表现在社会救助制度的管理运行上。中国不同的社会救助项目受到不同部门的管理。教育救助主要由教育部负责,住房救助主要由住房和城乡建设部负责,灾害救助主要由民政部救灾司负责,城乡最低生活保障制度、农村五保户制度、城乡医疗救助制度主要由民政部社会救助司负责。另外,国家发展和改革委员会、财政部、卫生部、司法部等部门都对社会救助制度进行不同程度的管理。政府部门分头监督管理有利于制度的运行,但各个部门之间缺乏必要的联系和协作,导致社会救助制度间缺乏统筹、社会救助资源不能良好整合、社会成员在享受社会救助权益中的重叠与空白,最终造成了资源的浪费。

(三)社会救助对象瞄准机制的不健全

第一,社会救助对象进入机制不健全。如以最低生活保障制度为例,根据审计部门2012年的审计报告,在最低生活保障的审批环节,8 101个被抽查的居委会和村委会中,有719个没有按照规定程序审批最低生活保障对象,有210个存在干部人为确定最低生活保障对象。最低生活保障管理监督的低效率,引起财政资金流向不需要的人群,从而出现了8个省178个市1 899个县向323万人次的不符合条件人员发放最低生活保障金共14亿元, 2个省26个市409个县2万人重复享受城镇和农村最低生活保障,涉及的金额达5 206万元[7]。

第二,社会救助对象退出机制不健全。现行社会救助制度较为关注社会救助对象的进入机制,在社会救助退出机制上缺乏管理和监督,导致应退未退者增加。由于现行社会救助制度主要停留在传统观念阶段,对于社会成员的激励不够,再加上一些专项救助往往以最低生活保障的享受与否作为参照,造成一些受助不愿退出社会救助的情形。同时,由于家庭收入核定存在较多困难,受助者一旦进入社会救助制度的覆盖范围,就很难退出社会救助制度。

(四)社会救助待遇调整机制不科学

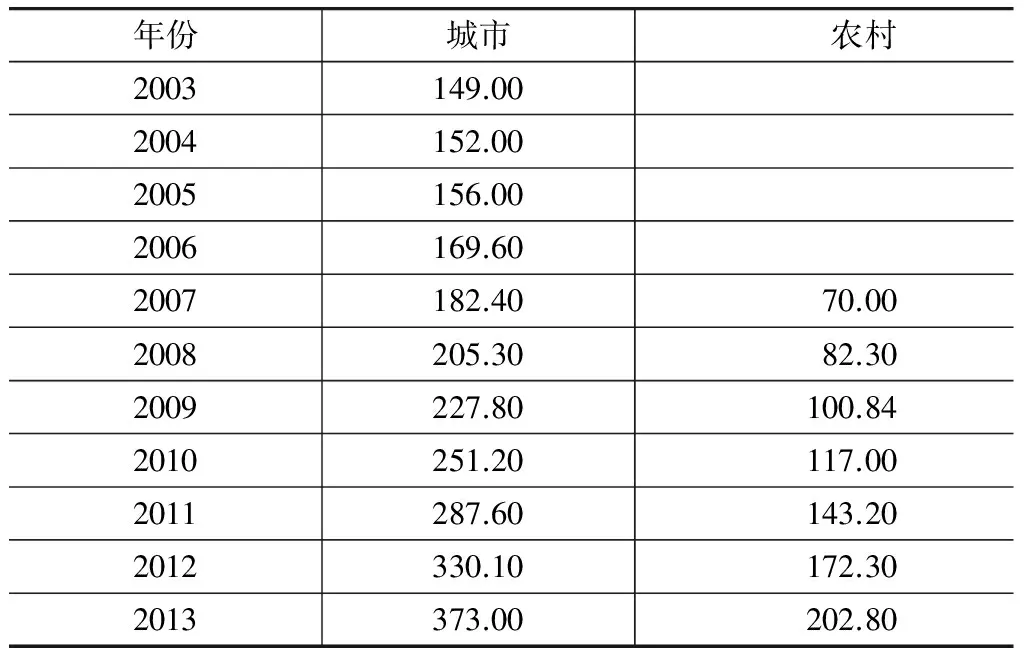

由表3可知,从总体上来看,中国最低生活保障平均标准逐年提升,然而城乡低保平均标准年增长速度存在较大差异,并且城乡低保平均标准调整幅度存在较大差异。2003~2013年,城市低保标准调整过程中,调整幅度最低为2004年的2.01%,调整幅度最大的为2011年的14.49%,其中,2007~2013年,农村低保标准调整过程中,调整幅度区间为16.03%~22.39%。这表明中国城乡最低生活保障待遇调整缺乏制度化规范。除此之外,社会救助待遇调整机制存在的问题还包括调整标准和调整周期不规范、调整手段单一等问题[8]。

表32003~2013年中国城乡最低生活保障平均标准 元/(人·月)

注:资料来源于2003~2013年《社会服务发展统计公报》。由于中国农村最低生活保障制度建立于2007年,所以没有2003~2006年农村最低生活保障平均标准数据。

三、新型社会救助制度发展方向

(一)确立积极社会救助理念

积极社会救助理念是未来中国社会救助制度应确立的理念,积极救助理念的实现是社会救助制度现代化的标志。依据丁建定的解释[9],积极社会救助理念保护公民的社会救助权,重点培养受救助者自我获得劳动收入的能力,是保障社会公平、实现社会和谐的重要途径。在积极的社会救助理念下,“社会问题导致贫困”的理念被社会所认可与接受,社会救助权利成为受救助者应有的社会权利,政府救助贫困者是义务和责任的体现。在积极的社会救助理念指导下,社会救助制度内容体系更加完善,结构体系更为合理,层次体系更加科学。

为了实现社会救助理念的转型,需要加强积极社会救助理念的建设工作:首先,应该将积极社会救助理念作为未来社会救助制度发展的重要方向。这要求民政部门在制定社会救助政策时要在政策文本中突显出积极社会救助理念的重要性,理论研究者在社会救助制度研究中加强积极社会救助理念的研究工作,社会成员要捍卫自己社会救助权利;其次,社会救助制度中的各个主体需要进行理念再造,切实认识到积极社会救助理念的优越性,这要求施救者和受救助者进行社会救助理念更新工作,受救助者与施救者身份是平等的,施救者对受救助者救助行为的认识从“施舍”到“责任、义务”的转变;最后,促使传统社会救助制度救助内容单一化向现代社会救助内容综合化转变,促使传统社会救助的筹资主体单一化向现代社会救助筹资主体多元化转变,促使传统社会救助关注贫困应对向现代社会救助兼顾贫困预防和贫困应对转变。

(二)统筹社会救助制度发展

第一,推进城乡社会救助的统筹与衔接。在城乡社会救助统筹的内容上,需要最低生活保障、医疗救助、教育救助、住房救助的城乡统筹。在城乡社会救助统筹的目标上,需要改变城乡社会救助分割的局面,实现城乡社会救助同步发展,具体而言,需要在以下方面努力:统筹社会救助资源分配,消除城乡社会救助资源二元分配现象;统筹社会救助的推进步伐,避免二者之间存在较大的时间差;实现城乡社会救助在甄选对象方法、给付标准的制定办法、给付水平的增长机制上予以统一。在这些方面中,最为关键的是实现城乡社会救助水平的统筹。另外,推进城乡社会救助的统筹还需要加强城乡社会救助体系建设,建立城乡社会救助对象的基本信息库[10]。

第二,推进社会救助制度的管理和协调。社会救助制度的各管理部门应该首先厘清不同部门的职能和作用范围,避免出现管理“越位”和“缺位”的问题。民政部门承担社会救助制度的政策制定与实施,协调社会救助制度相关部门的工作;教育部门承担教育救助制度的政策制定与实施;城市建设部门负责住房救助政策措施的制定及组织实施;人力资源与社会保障部门对有劳动能力的困难群体提供就业培训;卫生部门承担医疗救助制度的制定与实施工作;财政部门负责对社会救助的资金安全、资金运行进行监督和管理;审计部门加强对社会救助资金运行的审查[9]。在弄清楚各个部门的职能后,各部门之间需要加强联系,整合社会救助资源。各个部门在对受保者的甄选、给付上进行必要的联系,避免出现福利依赖或福利空白。

(三)完善社会救助的瞄准机制

在社会救助的进入机制上,需要分别从家庭收入和财产审查办法的建立和申请受助者的审查上入手。在家庭收入和财产审查办法的建立上,需要构建低收入家庭财产的评估测算办法,严格遵循评估测算办法对低收入家庭的财产进行核算。在申请受助者的审查上,需要综合金融机构、公安部门、住房与城乡建设部门、税务部门、人力资源和社会保障管理部门、卫生部门、民政部门的力量,综合运用入户调查、民主评议、张榜公示、走访群众的办法甄选社会救助对象。

在社会救助的退出机制上,浙江省湖州市的做法值得推广。浙江省湖州市主要从“强化自身造血机制”、“民主评议机制”、“救助渐退机制”等方面完善最低生活保障制度的“应退尽退”机制。在强化自身造血机制方面,对低保户子女教育、培训和就业进行支持;在民主评议机制上,由专门的评议会对低保对象进行定期评议,评议会的成员主要有党员代表、村民代表、村委会成员和民政联络员;在救助渐退机制上,对拟退出社会救助的低保者,就业6个月内保留其最低生活保障*笔者根据《浙江省湖州市创新低保对象动态管理五个机制》的内容归纳总结。。

(四)建立合理的社会救助待遇调整机制

丁建定系统指出了最低生活保障待遇调整机制的原则,应该坚持宏观协调与微观协调相结合、保证最低生存标准与保障基本生活标准相结合、基本生活救助与收入获得能力培养相结合、常态主动调整与动态及时调整相结合、常态增长机制与动态补贴机制相结合的原则[11]。

同时,在最低生活保障标准的调整上,还应注意以下几方面:第一,要提高现行最低生活保障制度标准。柳清瑞等指出现行最低生活保障实际给付标准低于其测算的生存型低保标准、基本型低保标准和发展型低保标准,只能局限于满足贫困人口的生存需要,不能满足贫困人口的医疗需要和教育需要[12]。第二,选择合适的参照标准,建立科学的测算方法。如可以选择人均消费支出、物价指数等作为参照标准,依据参照标准定期调整最低生活保障标准。第三,最低生活保障的调整标准应适度化。适度化的最低生活保障标准既不会产生福利依赖,也能满足贫困者的需求。社会救助标准调整是一种适度调整[13]。因而,最低生活保障标准的调整将是一项复杂的任务,需要兼顾到物价的上涨和调整幅度的适度,同时低保标准的调整也需要发挥积极的功能,减少福利依赖的问题。

四、结语

新型社会救助制度研究属于目前中国社会救助领域的前沿性问题,本文立足于已有研究成果,从宏观角度对中国新型社会救助制度的成就、问题和发展方向进行审视。本研究丰富了已有社会救助制度的研究成果,为社会救助制度的发展提供政策建议。还可对新型社会救助制度的发展路径进行专题性深入拓展研究提供借鉴。

[1] 丁建定,张巍.关于我国社会救助法几个问题的思考[J].苏州大学学报:哲学社会科学版,2011(5):10-14.

[2] 占美柏.论社会救助权[J]. 暨南学报:哲学社会科学版,2012(8):19-24.

[3] 郑功成.中国社会保障30年[M].北京:人民出版社,2008.

[4] 徐道稳.论我国社会救助制度的价值转变和价值建设[J].社会科学辑刊,2001(4):62-66.

[5] 丁建定.社会保障概论[M].上海:华东师范大学出版社,2006.

[6] 王磊.社会救助制度中的城乡统筹问题——以辽宁省为例[J].理论探索,2010(4):82-86.

[7] 唐钧,余飞.破解“人情保” “工作保”要靠社会救助立法[N].法制日报,2012-12-24(4).

[8] 杨立雄,胡姝.城镇居民最低生活保障标准调整机制研究[J].中国软科学,2010(9):33-46.

[9] 丁建定.构建我国新型城市社会救助制度的原则与途径[J].东岳论丛,2009(2):44-50.

[10] 郑功成.中国社会保障改革与发展战略——理念、目标与行动方案[M].北京:人民出版社,2008.

[11] 丁建定.建立合理的城市居民低保标准调整机制的几个理论问题探讨[J].中南民族大学学报:人文社会科学版,2009(6):117-121.

[12] 柳清瑞,翁钱威.城镇低保线: 实际给付与理论标准的差距与对策[J].人口与经济,2011(4):77-84,89.

[13] 邓大松,刘昌平.2011中国社会保障改革与发展报告[M].北京:人民出版社,2011.

New social assistance system: achievements, problems and development directions

YANG Bin,ZHAO Jian-peng

(School of Politics and Administration, Chang’an University, Xi’an 710064, Shaanxi, China)

Since 1978, China has established a preliminary social assistance system that included the minimum living standard security system, medical and health assistance system and the “five guarantees” system as its main content. The social relief has been being intensified, its coverage has been being expanded, and legal construction of the social assistance system has developed rapidly. However, there exist some problems in China’s new social assistance system, which include the lagging behind concept of social assistance, the obvious dichotomy in social assistance, the unjustifiable mechanism of shared responsibility, the unscientific adjustment mechanism, the incomplete targeting mechanism social assist-ance. The present research supports that in the future, the new social assistance system should be completed by establishing positive concept of social assistance, integrating the development of the social assistance system in rural and urban areas, improving the targeting mechanisms of the social assistance system and establishing a reasonable adjustment mechanism of the social system.

new social assistance system; minimum living standard security system; medical and health assistance system;“five guarantees” system

2014-09-02

国家社会科学基金项目(11BSH065);教育部哲学社会科学重大课题攻关项目(13JZD019);中央高校基本科研业务费专项资金项目(310811153007)

杨斌(1984-),男,陕西洛南人,讲师,法学博士。

D632.1

A

1671-6248(2015)03-0052-06