20世纪以来“南方丝绸之路”研究述评

罗群,朱强

(云南大学人文学院,云南昆明 650091)

20世纪以来“南方丝绸之路”研究述评

罗群,朱强

(云南大学人文学院,云南昆明 650091)

20世纪的“南方丝绸之路”研究先后经历了两次高峰。20世纪40年代,中国在抗战中失去沿海后,获取国际支援的主要通道滇缅、中印公路走向大体上沿古代中缅、中印间的交通线,因此一些学者开始关注古代西南地区的交通,出现了一批与古代西南地区对外交通的相关研究论著。自改革开放以来, “南方丝绸之路”的相关研究在学术界被重新提起,并成为近三十年来的一个研究热点,目前相关的研究方兴未艾。

“南方丝绸之路”;经济;文化;地理;交通

“丝绸之路”这一概念于1877年由德国地理学家李希霍芬提出,泛指东西方的经济文化交流和交通线[1-3]。在过去很长的一段时间,“丝绸之路”被认为是一条由长安出发,向西北经过河西走廊、西域到中亚,然后继续西行抵达罗马帝国的古代东西方交通线。但自20世纪80年代以来,有学者提出,不仅存在长城以北的“草原丝绸之路”和由东海至南海经印度洋航行至红海的“海上丝绸之路”,还有一条从四川成都出发经云南至缅甸、印度和中亚、西亚的“南方丝绸之路”。由此,“南方丝绸之路”逐渐成为中国西南内陆通往境外商道的一种较普遍提法①。本文旨在对20世纪以来“南方丝绸之路”的相关研究进行系统梳理,既包括20世纪20~40年代中外学者对中国西南对外交通问题的专题研究,也包括自20世纪80年代以来的相关研究,并在此基础上对该研究领域在今后的深入发展做一些初步分析。

一、西南对外交通研究的发端

中国西南地区的对外交通研究较早可追溯到20世纪20年代,梁启超先生在《中国印度交通》[4](又名《千五百年前之中国留学生》)中提到中印之间有6条交通线,其中第6条便是滇缅路。至抗日战争爆发,为打破日军对中国的封锁,打通由中国云南通往缅甸乃至印度的对外交通,引起了社会各界的空前重视。在此背景下,形成对古代西南对外交通研究的一个热潮,著名学者如夏光南、方国瑜、冯承钧、岑仲勉、饶宗颐、桑秀云、严耕望等,均对中国西南的对外交通展开研究,产生了一批有影响的研究成果。其中的代表作主要有:严德一《西南国际交通路线》[5]、方国瑜《云南与印度缅甸之古代交通》[6]、朱伯奇《国际交通新路线》[7]、姚宝猷《中国丝绢西传史》[8]、郑天挺《历史上的入滇通道》[9]、龚学遂《中国战时交通史》[10]以及夏光南《中印缅道交通史》[11]等。夏光南的《中印缅道交通史》“系统记

① 由于“丝绸之路”作为古代中西文化交流的代称已被学界所广泛接受,因此这条以成都为起点,经云南出缅、印、阿富汗、巴基斯坦至中亚、西亚,以及从成都经云南至东南亚的中国西南国际交通线便称为“南方丝绸之路”,或称“西南丝绸之路”,简称“南丝路”。参见段渝《南方丝绸之路研究论集》,成都:巴蜀书社,2008年,第1页。

了中、印、缅之间,特别是滇西保山、德宏边区同印度、缅甸之间从古代直到抗战时期在政治、经济、文化方面的来往和联系。”*德宏州志编委办公室编辑:《德宏史志资料(第三集)》,团结报社印刷厂印,第20页。而方国瑜于1941年发表的《云南与印度缅甸之古代交通》[6]则认为“中印文化之最初交通当由滇蜀道”。此外,饶宗颐、冯承钧、桑秀云、岑仲勉、季羡林、严耕望等学者也对中国西南的对外交通进行过探讨和研究,这些成果为之后的研究奠定了坚实的基础。

到20世纪50~70年代,相较于中国大陆研究的相对沉寂,国外和中国港台地区学者对古代西南地区对外交通研究的成果显著。法国汉学家伯希和的《交广印度两道考》[12]可谓这一时期的代表作;此外美国东方学者劳费尔,法国汉学家亨利·玉尔、沙畹,日本学者藤田丰八[13]等,也有专门研究*国外学者的有关论文,多收入冯承钧《西域南海史地考证译丛》,北京:商务印书馆,1962年。。英国学者哈威的《缅甸史》[14]、缅甸学者波巴信的《缅甸史》[15]则对中印缅早期交通进行论述,英国学者霍尔的《东南亚史》[16]对此也有涉及。中国港台地区学者则以桑秀云《蜀布邛竹传至大夏路径的蠡测》[17]、饶宗颐《蜀布与Cina patta——论早期中、印、缅之交通》[18]、严耕望《汉晋时代滇越道》[19]为代表。桑秀云以蜀布及邛竹在大夏的出现为切入点,认为早在张骞通西域以前,中国西南和印度北部就已经有了商业往来;饶宗颐从僄越与盘越、剽国,Kautilya书中之Cina及其年代和氐罽、蜀细布与哀牢桐花布3个方面考察了中、印、缅古代交通,填补了桑秀云、保罗·伯希和、夏光南和Walter Liebenthal诸位学者关于中、印、缅早期交通研究的不足;严耕望在回溯早在西汉时“牂牁进桑县为郡南部都尉治,置关,几出入”,即为滇越有通道之明证,推翻了法国汉学家保罗·伯希和“唐以前中国人开拓云南与东京(河内)交通之事,尚无迹可寻”的论断。

二、“南方丝绸之路”研究的概况与成果

(一)近三十年研究与考察概况

自20世纪80年代以来,随着西南地区的社会经济日益发展及对外开放需要,加之学术研究逐渐恢复,古代西南的对外交通再次引起各界的广泛关注,并将古代从西南出发经缅甸、印度到中亚、西亚的陆路交通线命名为“南方丝绸之路”*1987年,中共中央发出13号文件,号召重开“南、北丝绸之路”。当时中共四川省委书记杨汝岱提出了四川省“借边出境,借船出海”的对外经贸方针,为此大力支持在学术上加强对“南方丝绸之路”的研究。。随着这一概念的逐步推广,围绕“南方丝绸之路”的各种研究也纷纷展开,老一辈学者如方国瑜、王叔武、蒙文通、任乃强、童恩正、林向、李绍明等,另有四川、重庆、云南的一批考古学、历史学以及民族学方面的中青年学者皆参与其中,成果显著[20-21]。

此外,西南地区的高校和文博部门还组织了一系列对古代西南与东南亚、南亚之间交通和商贸往来的考察与研究活动。

第一,20世纪80年代由川滇两省学者组织的实地勘探考察队先后对“南方丝绸之路”境内段进行了考古学调查。其中西南师大考察队用时多年,对这条道路干道的境内段进行了考察,完成了《南方丝绸之路》[22]、《西南丝绸之路考察札记》[23]和《西南丝路——穿越横断山》[24]等著作。

第二,搜集大量资料,撰写和发表了一批水平较高的学术论文,从学术层面证明这条古道存在的同时,更强调其对中外交通以及沿线的经济文化交流所发挥的巨大作用。

第三,多次召开“南方丝绸之路”研讨会,举办文物展览。如凉山州博物馆分别于1990年和1992年在四川省西昌市和会理县召开了“西南丝绸之路学术研讨会”,出版了《南方丝绸之路文化论》[25]。1993年,四川大学历史系在成都主办了以“南方丝绸之路”为讨论重点的“古代西南地区中外交通学术讨论会”,并出版了《中国西南的古代交通与文化》[26]论文集;川滇两省钱币学会分别于1991年、1993年在宜宾与昆明召开了“南方丝路货币学术研讨会”,编辑出版了《南方丝绸之路货币研究》[27]论文集;此外,2007年4月,在四川广汉三星堆博物馆举办了“三星堆与南方丝绸之路青铜文化学术研讨会”,会后编辑出版了“三星堆与南方丝绸之路青铜文化研讨会论文集”(即《三星堆研究》(第二辑),北京:文物出版社,2007年);2007年11月,由川滇两省二十余家文博单位在四川广汉举办“三星堆与南方丝绸之路青铜文物展”;2008年7月举办的“南方丝绸之路文化论坛”意味着学术界开始关注古蜀文化的作用和中国西南少数民族的地位,并从考古学、历史学与民族学、人类学角度推动南方丝绸之路研究向更深层次展开。这几次学术讨论会和文物展览不仅大大促进“南方丝绸之路”研究,还扩大了社会影响。

针对以往南方丝绸之路考察与研究多集中于境内、而境外考察缺失的状况,“南方丝绸之路”考察范围逐步向境外拓展。成都考古研究院与越南河内大学考古队于2006年共同发掘了位于越南北部的义立遗址(距今约3 500年),在富寿省仁村遗址发掘的玉璋、玉璧、玉瑗等与三星堆出土的同类物在材质和形制上均相似,为“南方丝绸之路”滇越道路上的文明传播提供了实证[28]。另有成都市重大研究项目“古蜀文明与南方丝绸之路研究”研究小组2008年组织了埃及、土耳其、古希腊和印度古国的考察,2009年初组织了南方丝绸之路境外段缅甸、印度阿萨玛邦的实地考察,所获资料不菲。这些境外考古活动的开展无疑将为相关研究的进一步扩展奠定了坚实的基础。

(二)主要研究成果

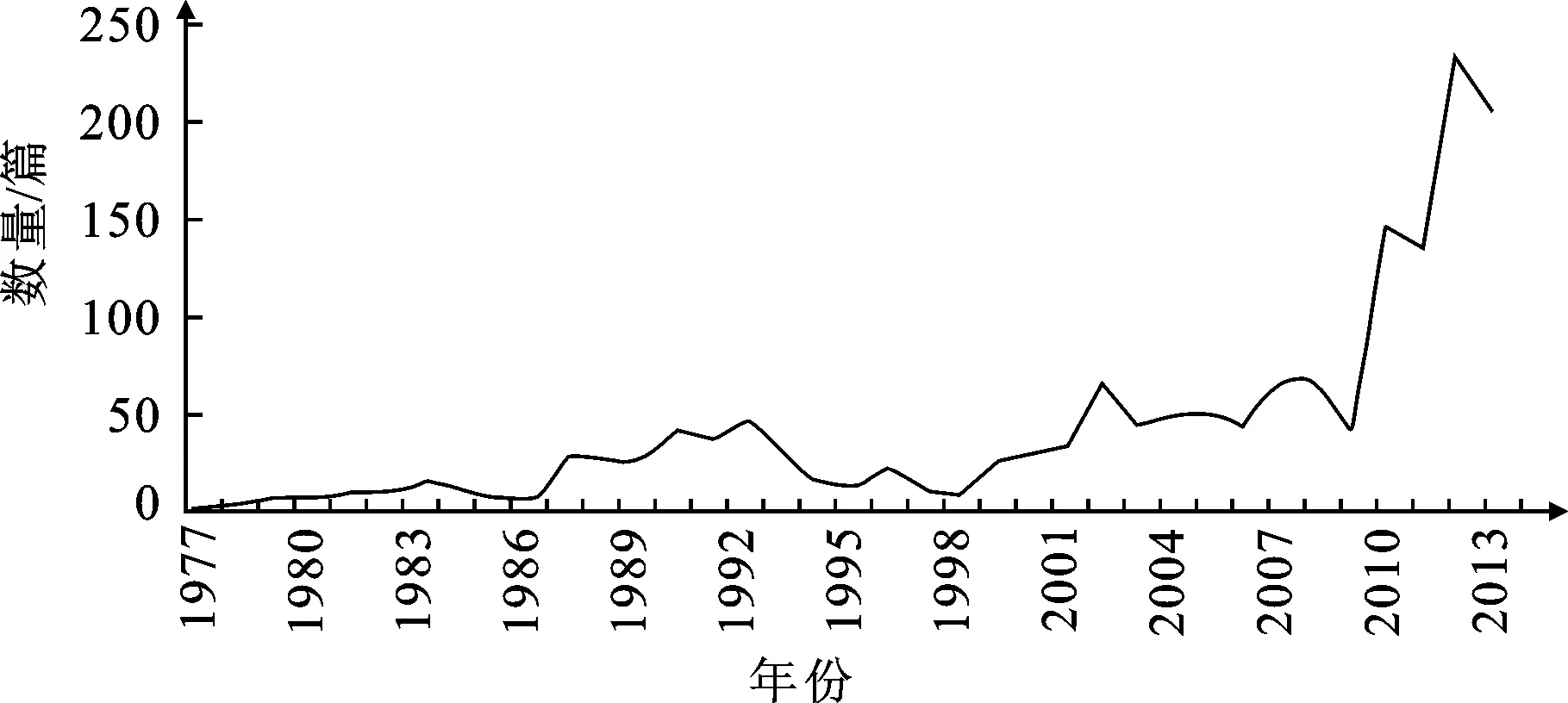

自20世纪70年代末80年代初以来,“南方丝绸之路”研究进入了一个新的繁荣时期,无论是在研究的广度和深度、基础研究与应用研究的结合方面,还是在研究方法和资料的采集整理等方面都得到了长足的发展。先后出版的著作有:《南方陆上丝绸路》[29]、《古代西南丝绸之路研究》[30]、《南方丝绸之路文化论》[25]、《中国西南的古代交通与文化》[26]、《南方丝绸之路货币研究》[27]、《古代西南丝绸之路研究》(第二辑)[31]、《中国西南对外关系史研究——以西南丝绸之路为中心》[32]、《云南对外交通史》[33]、《三星堆研究》(第二辑)[34]、《南方丝绸之路研究论集》[35]等。以“南方丝绸之路”为主题的论文数量则更多,从1977年到2014年,累计达到1 658篇,特别是近几年来更急剧增长(图1)*2014年的论文数量较2013年有所减少,是因为统计数据截至2014年4月12日,但是仅仅前4个月的论文数量就达到上一年全年总数的87%,由此可见2014年相关论文的发表数量仍将保持快速增长的趋势。。

图1 1977~2014年“南方丝绸之路”论文分布图

从论文发表的机构看,相关研究主要集中在四川、云南、陕西、宁夏、新疆等中西部地区的大学及科研机构,所涉及的学科主要集中在经济、考古、历史、旅游与文化、民族、地理与交通等。结合近几年来相关研究成果的急剧增长,可以看出现实的需求对相关研究的巨大推动作用。笔者将分别从经济、文化、交通、民族4个方面对相关研究成果进行回顾及评述(表1)。

表11977~2014年相关研究论文主要涉及学科及其占比

1.经济

针对以往“南方丝绸之路”以丝绸贸易为主体的提法,一些学者进行质疑。蓝勇的《唐宋南方陆上“丝绸之路”的转输贸易》在全面考察了唐宋时期南方陆上丝绸之路贸易发展的趋势及特点后认为:“从整个贸易看,唐宋时期贸易形式仍以贡赐贸易和茶马绢马贸易为主,贸易品主要是高档奢侈品和战马,而且仅局限于川滇段和邕州道,但是在此道考古发掘中还没发现丝绸织品。由此看来,称这条路为丝绸之路还是欠准确的,或者可称此路为珍宝异物之路更妥。”[36]蓝勇的《南方丝绸之路的丝绸贸易研究》在考察了南方陆上丝绸之路在中国对外丝绸贸易史上的地位、丝绸贸易在这条丝路贸易中占比,以及中国丝绸西传是否最早得助于南方丝绸之路等问题后认为,“南方丝绸之路,早在公元前4世纪就有输出中国丝绸到印度的可能,但在漫长的岁月里丝绸贸易的地位一直是微不足道的。”“由此观之,许多人断言公元前4世纪中国四川丝绸最先取南方丝绸之路转运到印度,而以后各代取南方丝绸之路将丝绸不断传入缅印,其地位甚至与西北丝绸之路和海上丝绸之路相提并论,是值得进一步推敲研究的。”“通观整个南方丝绸之路贸易史,麻棉布丝品和珠宝玉器倒是这条丝绸之路长久不衰而有举足轻重地位的贸易品,故已有人称此路为‘蜀布之路’或也可称‘珠宝玉器之路’。”[37]此外,蓝勇在《明清西南丝路国际贸易研究》对明清时期南方丝绸之路国际贸易情况的具体梳理后认为:“明清贡赐贸易在整个西南丝路贸易中所占地位已微不足道,”“在贸易商品中有关国计民生的丝绸、生丝、棉布、棉纱、盐、茶叶、稻米占了绝对地位,特别是丝绸生丝在清代占此路出口商品总值大半。”“从这个意义上讲,清代这条国际通道称西南丝路似乎才名副其实。明清西南丝路贸易发展到它的鼎盛时期。”[38]任乃强的《中西陆上古商道——蜀布之路》论述了何谓“蜀布之路”及这条民间商路的发展过程,特别说明了是什么力量打通、何时动工与兴盛、何时衰落与结束、是否与丝绸之路一致等几个问题[39]。

童恩正《略谈秦汉时代成都地区的对外贸易》认为汉武帝在加强武备,“专力事匈奴”的同时,又命张骞“因蜀、犍为发间使,四道并出”。此举虽未直接打通南方线路,却客观促进了成都与东南亚、南亚诸国的贸易发展[40]。张学君在《南方丝绸之路上的食盐贸易》中,从川滇地区食盐的来源、早期食盐贸易活动论述了食盐贸易对“南方丝绸之路”形成和发展所起的作用[41]。

货币作为在交换中充当等价物的特殊商品,以其作为切入点,有助于更深入了解“南方丝绸之路”在各个历史时期的发展情况。刘弘认为从西汉开通“南方丝绸之路”后货币开始在南丝路沿线流通,到东汉晚期,南丝路沿线基本上完成了商品交换形式的变更,并提出“大型滇墓中的海贝不能满足构成流通货币的三大条件,所以并不具备货币的职能,”“滇墓中出土的海贝只是“蜀文化南传的另一种形式的反映。”[42]雷加明《南方丝绸之路上的云南商品货币》通过分析“南方丝绸之路”商品交换中的各种货币,从海贝到抗战时期云南地方纸币、硬币、国民政府纸币、外国货币等多种货币混用以及贮贝器、摇钱树、古砖上的“五株钱”、陪葬货币所反映的货币崇拜等后认为“从古代到近代,在南方陆上丝绸之路上的云南货币,有其自身发展的客观规律,有与其他丝路货币,甚至同一线上的不同路段货币的特点:空间跨度大、时间延续长,实物货币中,贝币最具有代表性。在货币发展的每一历史阶段,都存在以一种货币形式为主,多种货币形式混合流通的状况;金属铸币流通的时间比较晚,在历史文献和考古发掘中,至今未发现古代来自南亚和西南亚的以金银为主要币材的货币。”[43]此外,吴钦承、孔凡胜、萧安富的《南方丝绸之路商贸货币探讨》从考古发现和文献记载分析了南方丝路的货币种类,进而总结出南方丝路上的货币在时间上所呈现出强烈的阶段性、空间上的地域性、种类上的多样性3个特点[44]。袁明祥《试论南丝路货币》从近年南丝路沿线出土的古钱币说明南丝路货币不仅客观存在,而且在此基础上归纳出南丝路货币客观性、特殊性、应用性等相关特点[45]。

2.地理与交通

“考释历史地理,主要依据历史文献、考古资料与历史遗迹,而西南地区资料甚少,由于朝代变迁,所用地名,各时期命名多有不同,变动较大;加之沿革记载,大都简略或缺失,难以前后照应”[46],方国瑜《中国西南历史地理考释》[47]可谓经典,“考释地名,先举出处,依据各历史时期的记载,校录原文,接着列举诸家考证,稍加评论,最后是作者的见解。有的从旧说而加以补充,有的则是作者的独到见解和创新之论。”[46]如《南诏通安南道》详细考订了重要地名如古涌步,以及古涌步至曲江诸地、曲江至拓东诸地、拓东至求赠馆诸地、求赠馆至羊苴咩诸地各条道路的路程[47]。

关于“南方丝绸之路”的开通时间,目前还存在着分歧。罗二虎通过对古代文献与考古材料的相互印证,认为“西南丝绸之路”虽然在西汉中期以前就已存在,但全线开通则迟至公元69年(东汉永平十二年)[48]。段渝《中国西南早期对外交通——先秦两汉的南方丝绸之路》从古代希腊罗马文学有关东方的“赛里斯”、“长寿者”等现象的描述,认为其并非完全是虚构,可以在古代中国西南找到其原型。换言之,这些记载应是古希腊罗马的作家根据他们所听到的传闻所作的记述,对比同一时期中国文献中的相关记载,再加上三星堆文化和金沙遗址中与南亚和近东有关的文化因素发现,证明了早在商周时期就有从中国西南至南亚和西亚的交通线[49]。与之相近的是张增祺在《战国至西汉时期滇池区域发现的西亚文物》中,通过对滇池区域出土的蚀花肉红石髓珠、海贝、有翼虎错金镶嵌银带扣、狮身人面像浮雕铜牌饰等出土文物的分析,认为早在张骞出使大夏之前,印度和滇池区域的滇王国就有接触。虽然这些商品是印度商人还是四川商人运进还不清楚,但西亚文物在滇池区域出现本身,就足以说明这条商道很早以前就已通行[50]。杨帆《“南方丝绸之路”形成的历史背景及其它相关问题》通过考古和文献资料,论述了“南方丝绸之路”形成的历史背景和不同历史时期的主要贸易货物的特点等问题。“南方丝绸之路”形成于民族大迁移的背景下,“南方丝绸之路”形成之后,在不同时期,其主要货物也不尽相同,除了丝绸之外,早期以铁、蜀布、盐为主,后来逐渐演变成为茶为主要贸易商品的“茶马古道”[51]。特别值得一提的是,黄光成认为“西南丝绸之路”这一概念在使用中出现了模糊与混乱,“西南丝绸之路”这一概念并不等同于“蜀身毒道”,“西南丝绸之路”应该是一个具有较大的时空涵盖性的概念,是一个纵横交错的古代西南对外的立体交通网络,并在秦汉以后的各个时期都有不断的开拓和变迁,具有多功能的显著特征[52]。而与之相对应的则是孙华,在其《青藏高原的东缘:古族南迁的走廊——关于所谓“南方丝绸之路”几个问题》中认为将“藏羌走廊”或“藏彝走廊”称之为“南方丝绸之路”都是欠妥当的:“首先,沿途复杂恶劣的自然环境,不仅不适宜商旅的通行,也导致这条走廊中的文化传播主要是从北向南单向传送而非对等的双向交流;其次,作为古代中央政府和云南贵州高原的交通线,国内的部分基本上属于内部道路网络,不应该被称为南方丝绸之路。云南通往古印度方向的国际道路在南诏繁荣时期开通,但由于南诏已经在唐中期后成为独立的状态,中国和外国商旅很难利用这一渠道。将其称为南方丝绸之路并认为它早在汉代就已经开辟,成为早期佛教传入中国的通道,这都是欠妥当的。”[53]

有关“南方丝绸之路”的具体路线问题,很多学者认为:在漫长的历史进程中,“南方丝绸之路”并不是一成不变的,在不同的历史时期,其路线也有所不同。蓝勇的《蜀身毒道路线考证》在结合实地考察、田野考古、历史文献的基础上认为“南方丝路的主线在汉晋称“蜀身毒道”,可分成零关道(牦牛道)、五尺道、滇缅永昌道、南夷牂柯道、滇越进桑道。这些陆上交通路线以四川成都平原为中心,向南辐射,联系今东南亚的泰国、越南、缅甸和南亚印度诸国,甚至可达今中亚及西亚地区,往南可与南方海上丝路相连。”[54]葛剑雄《关于古代西南交通的几个问题》在文献资料和考古成果的基础上,从地理环境的角度探讨了“五尺道”的开通时间、蜀地与中原的早期交通线、邛杖、蜀布传入印度的路线等问题[55]。江玉祥《古代中国西南丝绸之路的走向》研究了汉唐时期的丝绸之路史籍中反复出现的西南丝绸的几条路线,提出汉代是官方正式开通西南丝路的时期,唐代是西南丝路的鼎盛期。[56]李东红《博南古道考说》则对西南丝绸之路经过洱海区域的路段即博南道历史的回顾,认为博南道堪称西南丝绸之路上的咽喉地带[57]。

此外,地理与交通方面的相关研究还有李绍明《南方丝绸之路滇越交通探》[58]、陈茜《川滇缅印古道初考》[59]、罗开玉《汉武帝开发西南夷与“南方丝绸之路”》[60]、霍巍《四川东汉大型石兽与南方丝绸之路》[61]、张毅(汶江)《滇越考——早期中印关系的探索》[62]、李安民《唐以前昆明的古道以及在历史中的作用》[63]、肖林《南方丝绸之路楚雄段述论》[64]以及李保伦《云南“滇东北”地区川滇间的文化交流线》[65]、田怀清《从大理出土文物看蜀身毒道的开发》[66]、邹芙都《关于西南丝路东线问题的初步思考》[67]等,这些研究论著从不同角度丰富、深化了“南方丝绸之路”的研究。

与此相反的是部分学者对历史上是否存在“南方丝绸之路”持怀疑态度,如考古学家夏鼐就根据1941年初他从缅甸经滇缅路越横断山脉到达昆明,又由昆明来到四川,对这条道路上的困难的亲身体验,感受很深。“如果还要穿越中缅交界处的阿萨姆——缅甸山脉的高峰灌莽,困难必然更大。因而他提出,‘这条商路在汉代是否存在,尚成问题’”。顾学稼从古代东西方陆上贸易以什么方式进行以及维持陆上贸易通道的必要条件两方面补充论述了两千多年前不可能存在川滇缅印这样一条“南方丝绸之路”[68]。

3.文化

“南方丝绸之路”不仅沟通了古代中国西南与印、缅之间的交通,带来了商贸的繁荣,而且还促进了中外文化交流,使这一地区的文化呈现出更多的多元特征。

佛教作为在中国影响最大的外来宗教,通过对其传入时间及特点进行考察,有助于全面了解“南方丝绸之路”在中外文化交流中的地位。蓝勇《魏晋南北朝隋唐佛教传播与“西南丝路”》通过对这一时期“西南丝绸之路”沿线佛教传播的梳理,认为这一时期“西南丝绸之路”真正在商业贸易上的地位并不显著,就许多贸易事实看,都带有政治上贡赐和佛教文化传播的色彩,特别是僧侣的不断往返,几乎成了这段时间主要的民间交往事件,佛教传播在总体上成了此道民间商业贸易和文化交流的重要中介,这是“西南丝绸之路”在这段时期的重大特色[69]。此外,蓝勇还以四川汉源县晒经石的历史和传说为切入点,透过晒经石及南方丝绸之路上的文化背景考察,回顾魏晋南北朝时期南方丝绸之路上的佛教传播,进而分析在四川西南部、云南西部的民间传说中唐僧取经的历史记载、历史遗迹与西北的关系[70]。张泽洪《贝叶经的传播及其文化意义——贝叶文化与南方丝绸之路》以贝叶经在中国的传写为切入点,认为贝叶经作为一种文化载体,沿南方丝绸之路的东传,发挥了传播佛教文化的重要作用[71]。李远国《南方丝绸之路上的宗教文化交流》通过三星堆出土的考古材料与历史文献,以三星堆出土文物和佛教、道教的传播为切入点,论述“南方丝绸之路”这条中西方文化交往的信道促成了巴蜀文化、中原文化、滇南文化、印度文化、西亚文化等多种文化的交流,实现了中西方最早的相互了解[72]。

稳中求新。在常规考查基础上,31题中引入新的思考、情境,不但提高试题的趣味性,更加引导了考生对于生命过程的深度思考。

在考古材料中所显现出的外来文化因素也有助于我们了解“南方丝绸之路”在中外文化交流中的地位。颜信《南方丝绸之路与古蜀对外关系探研——以古蜀和古印度间经贸关系为例》以古蜀和古印度贸易往来中的货币媒介“海贝”为切入点,认为通过“南方丝绸之路”,不仅使古印度地区的贸易货物输入四川的古蜀王国,也使古蜀特产输出到印度南部地区;频繁的经贸交流不仅促进了古蜀地区的经济和文化繁荣,也对印度的经济和文化繁荣起到了巨大的推动作用[73]。颜信《南方丝绸之路与古蜀对外关系探研》则在此基础上进一步全面、系统地论述了南方丝绸之路在古蜀对外关系中所起到的桥梁作用[74]。童恩正《试谈古代四川与东南亚文明的关系》认为:通过从石器时代至青铜时代的考古发现,云南和东南亚在许多文化因素有类似的部分,反映出这两个相邻的地区在古代的关系异常密切。不过在全面审查此种关系的来龙去脉时,我们却发现东南亚古文化中明显受到中国文化影响的某些因素(不是全部),其发源地或表现得很集中的地区并不是云南,而是四川,即在古代中国南方与东南亚的某些文化交流中,云南只是传播的通道,并不是起点,起点应在四川,加深对这个问题的研究,有助于了解古代亚洲东南部民族的关系和交通的路线,对于目前争论甚为剧烈的东南亚古文明的起源问题,也可提供一些有益的旁证[75]。童恩正还透过蚀花肉红石髓珠、蛇崇拜、十六位进制、印度砂金来源等的分析,认为“中印古代交通的研究具有重大的学术价值,它关系到关于两大文明中心之间早期文化交流的研究。这两大文明不是传统上的印度文明和中国北方文明,而是印度文明和中国西南文明。”[76]持类似观点的还有邹一清《先秦巴蜀与南丝路研究述略》[77]。

此外,还有学者从中国文明的多元起源论述“南方丝绸之路”在各地区间文化交流中的地位。段渝《古代中国西南的世界文明——论商代成都平原青铜文化与华北和世界古文明的关系》从中国文明的起源究竟是一元的还是多元,是一个中心还是多个中心的争议入手,认为中国并不只有中原和北方两个古文明中心,虽然各地、各民族跨入文明门槛的时间有先有后,但都有自己特有的文明组成,都是中华文明的缔造者。成都平原文明决不是中原文明的亚型,作为早期文明起源标志的古文字系统和青铜器形制组合等具有自身独特的若干特点。此外,段渝还通过对巴蜀文化遗迹中外来文化因素和境外如南亚、中亚、近东等地区文化遗迹中的中国文物尤其是巴蜀文化遗迹的分析,认为以巴蜀为重心的中国西南古代文明在对外经济、文化交流及其通道(即“南方丝绸之路”)方面,在中国文明史和中外关系史上都占有十分重要的地位。”[78-80]持相近论点的还有林向《“南方丝绸之路”上发现的“立杆测影”文物》,通过对“南方丝绸之路”沿线发现的反映“立杆测影”活动的文物分析,认为其充分反映了本地区的文化特征,是中华古代文明中“多元一体”的具体体现[81]。

刘弘《巴蜀文化在西南地区的辐射与影响》提出巴蜀文化在先秦、秦汉时期是西南地区发展水平最高的地域文化,其发展必然需要更多的资源,而资源丰富的“西南夷”地区便成为巴蜀极力想控制的区域,由川西南部延伸到云南的“零关道”便是巴蜀文化向南传播的主要通道[82]。

对于“南方丝绸之路”对古蜀文明的影响,邱登成《从三星堆遗址考古发现看南方丝绸之路的开通》从文化交流的角度,认为通过“南方丝绸之路”,三星堆的古蜀国得以接触和吸收在近东地区附近的青铜雕像、黄金权杖、黄金面具,从而形成自己独特的青铜文明,可以说“西南丝绸之路”的开通是古蜀三星堆青铜文明诞生一个极其重要的因素[83]。吴红《三星堆文明和南方丝绸之路》透过分析三星堆出土文物中南亚文化的因素,认为三星堆文明沿南方丝绸之路传播,与沿途各民族互相影响,从而加强了各民族的文化交流[84]。此外,还有江玉祥《“老鼠嫁女”:从印度到中国——沿西南丝绸之路进行的文化交流事例之一》[85]、肖明华《南丝路上的云南青铜文化》[86]、郭开云《姚安地区的青铜文化》[87]、霍巍《盐源青铜器中的“一人双兽纹”青铜枝形器及其相关问题初探》[88]、王黎锐《保山青铜器述略》[89]、江章华《对盐源盆地青铜文化的几点认识》[90]、李学勤《论繁蜀巢与西周早期的南方经营》[91]、林向《金沙江:中国西部龙——金沙江文化论稿之一》[92],这些研究成果进一步丰富了“南方丝绸之路”沿线文化方面的相关研究。

与此同时,在国内进入“南方丝绸之路”的研究热潮之时,国外学者的相关研究也在继续推进。日本学者藤泽义美的《古代东南亚的文化交流——以滇缅路为中心》梳理了自上古直到南诏国的云南与外界的文化交流,一方面是以滇缅路为媒介的东南亚北部的文化交流史,另一方面是与东北方的中国文化逐步渗透交融的过程。他认为“虽然早在唐代就几乎把云南地方包括在中国固有文明之内,但同时要注意到局限性,即中国文化的西进到达云南西部,再没有向滇缅路以外的地区伸展。”[93]印度学者Haraprasad Ray《从中国至印度的南方丝绸之路——一篇来自印度的探讨》研究了大约始于公元前5世纪至公元后这段时间的印度文学和考古学资料,从古代印度的经典著作、历史著作、考古和人类学资料方面,通过阿萨姆和那加兰,经缅甸至云南的历史贸易联系,力图从孟加拉、阿萨姆和印度东北部其他地方发现的新考古学资料提供的联系来阐明这条路线的来龙去脉[94]。另一位印度学者Baruah S L在《关于南方丝绸之路的印度历史证据阿豪马人迁居阿萨姆的路线》中,通过分析阿豪马人一种名叫Buranjis的编年史,认为在阿豪马人统治期间撰写和编纂了数百种Buranjis,不仅对印度的编史工作做出了宝贵的贡献,而且可以看出自古代以来就存在于东北印度和中国之间的贸易关系,不仅在经济方面,在文化方面也相互影响[95]。

4.民族

在对“南方丝绸之路”沿线民族的研究中,“民族走廊”是民族学研究的重中之重,众多学者为此倾注大量精力。李绍明在对六江流域藏彝走廊上留存的古人类活动遗址发掘的梳理后提出:居住于这条走廊上的汉藏语系藏缅语族人群,不仅有着从北向南迁徙的历史,而且可以看到南北文化交融的现象。通过对民族走廊的研究,不仅有助于解决民族学、民族史上的许多问题,而且对于该民族发展也具有现实意义[96]。李星星《论“民族走廊”及“二纵三横”的格局》较为系统地论述了“民族走廊”的形成及特点,即在自然条件方面多位于大河冲积平原农业文明的边缘地带,其地形复杂且依山川自然走向呈条带状,是历史民族或族群为了生存而有意避开文明中心而选择的特殊地带。这些特殊地带也是中国少数民族的摇篮。他在此基础上提出“藏彝走廊”、“土家—苗瑶走廊”、“壮侗走廊”、“阿尔泰走廊”,以及“古氐羌走廊”构成全国“二纵三横”的“民族走廊”格局[97]。段渝《藏彝走廊与丝绸之路》以藏彝走廊的南北出口为切入点,论述了先秦至秦汉时期中国的西方文化因素和同一时期西方的中国文化因素,就是通过藏彝走廊两端的南北丝绸之路进行传播、交流和互动的,进而认为经由南方丝绸之路,实现了中国西部的族群和文化与南亚、中亚、西亚以及东南亚的互动与交流[98]。

此外,段渝在分析了古蜀国对南中的文化和政治扩张后,认为巴蜀与南中毗邻而居,自古以来就有密不可分的关系,特别是在民族关系上均属古代氐羌系或淮越系集团[99]。霍巍《“西南夷”与南方丝绸之路》通过对文献和考古资料的分析,认为汉王朝对西南交通路线的开通与西南夷的活动恰好形成两条互为补充的线索,反映了“西南夷”在“南方丝绸之路”开通中的重要作用[100]。李枝彩《滇西南地区的青铜文化》则对滇西南近年来兴起的地方文化考古事业进行分析,认为这些发现为进一步揭示该区域古代民族的分布及其经济文化面貌提供了一定的依据[101]。

三、“南方丝绸之路”研究的改进

迄今为止,“南方丝绸之路”相关研究已经取得了大量的成果,内容涉及经济学、考古学、历史学、民族人类学、历史地理学等方面,涵盖了“南方丝绸之路”的名称称谓、开通时间、路线走向及变迁、贸易地位、宗教传播、青铜文化、风俗变迁、民族源流、旅游开发等诸多方面,使我们对许多相关问题都有了新的认识。综观近三十年来的“南方丝绸之路”的研究,还可以看出以下几个特点:第一,政府支持力度大,多方协作;第二,研究结合了文献研究、实地调查和考古发掘;第三,研究成果具有了应用价值。基于以上几个原因,研究才能不断推进,并取得了实质性的研究成果。

尽管目前关于“南方丝绸之路”实地勘察成果和研究成果已经很多,但还有待改进,概括起来主要有6点:

第一,主动扩大考古发掘。迄今为止“南方丝绸之路”沿途的考古学发掘和研究总体上是一种抢救性的发掘和研究,沿途针对丝绸之路文化通道进行系统的、有目的发掘和研究并不多。而作为一条以对外交通通道为核心的研究课题,对交通沿线的历史文化遗迹、遗物的考古学发掘和研究就显得尤为重要[102]。

第二,加强历史地理学的田野考察。考古学、历史地理学方面的研究进行了不少,但二者缺乏有机结合,相关田野考察的针对性不强,交通地理考证的可信度还不高,对缅印地区路线走向的具体考证研究更是薄弱,由于缺乏系统的考古学支撑,田野考察系统性也还不够,仍有进一步探索的必要[103]。

第三,拓展多学科综合研究。历史学、民族学、人类学方面的研究论著多是从某一时段或某一民族、某一地区或某个流域角度进行的研究,对“南方丝绸之路”系统整体发展变迁的历史及民族人类学方面的研究还不够。实际上“南方丝绸之路”是一条在漫长历史进程中横断山民族迁徙的大走廊、大通道,需要我们对这个地区的历史、民族等进行系统研究,特别需要借助于现代科学技术进行研究。如系统运用体质特征和 DNA对沿途民族做民族聚类分析、采用量化方式分析各民族的亲疏关系等,对于克服目前历史学、民族学、人类学研究中存在以点代面、望音生义和以文献、传说证史等方式的不足是十分有益的。

第四,利用多种史料加深研究细化。已有的“南方丝绸之路”研究多是分区域的研究,且多集中在古代,尤其是考古部分的研究,对近代丝路贸易史、交通史的研究还不够。而就目前研究资料来看,清末以来西方人曾留下许多有关这条道路的考察文字、图像资料,可以成为研究南方陆上丝绸之路的重要史料,但我们在研究中利用得十分有限。因此有必要对“南方丝绸之路”进行分类学术研究,以此提高相关研究的深度。

第五,重视国际合作研究。由于主客观条件的限制,迄今为止国内学者的研究多局限于境内,而对“南方丝绸之路”在境外段的缅甸、印度国家和地区在各个历史时期社会经济和文化的发展,以及与境外在政治、经济、文化等领域的交往则很少论及,同样缺乏对“南方丝绸之路”境外段遗迹的考察研究,对国外相关研究及文献的了解也处于相对落后的状态。因此目前的研究尚未“走出去”,充其量只能说是中国境内的“南方丝绸之路”,这也是“南方丝绸之路”在国际上知名度较低的主要原因之一。

第六,注重动态分析的研究方法。在以往的“南方丝绸之路”研究中,由于基础研究薄弱,再加上地方文化优越感的影响,许多西南学者都有拔高南方丝绸之路在历史上地位的倾向,而应将南方丝绸路的各专题置于历史的长线上,注重各种因素的独立变迁、变化发展及相互关系,在全面叙述中作动态的分析。

四、结语

自20世纪40年代“南方丝绸之路”研究兴起第一个热潮以来,经过70余年的积累,“南方丝绸之路”的研究经历了由青涩逐步走向成熟的过程。展望未来,相信在众多学者的共同努力下,在新理论、新资料、新视角的支持下,“南方丝绸之路”的研究将会取得新的进展。

[1] 侯灿.丝绸之路学的涵义、内容及其方法[J].丝绸之路,1997(6):9-11.

[2] 李明伟.丝绸之路研究百年历史回顾[J].西北民族研究,2005(2):90-106.

[3] 张成权,詹向红.1500~1840:儒学在欧洲[M].合肥:安徽大学出版社,2010.

[4] 梁启超.梁启超佛学文选[M].武汉:武汉大学出版社,2011.

[5] 严德一.西南国际交通路线[J].边疆问题,1939(1):3-8.

[6] 方国瑜.云南与印度缅甸之古代交通[C]//方国瑜.方国瑜文集:第4辑.昆明:云南教育出版社,2001:338-369.

[7] 朱伯奇.国际交通新路线[J].旅行杂志,1949(6):41-43.

[8] 姚宝猷.中国丝绢西传史[M].重庆:商务印书馆,1944.

[9] 郑天挺.历史上的入滇通道[J].旅行杂志,1943(3):5-8.

[10] 龚学遂.中国战时交通史[M].北京:商务印书馆,1948.

[11] 夏光南.中印缅道交通史[M].上海:中华书局,1948.

[12] 伯希和.交广印度两道考[M].冯承钧,译.北京:中华书局,1955.

[13] 藤田丰八.中国南海古代交通丛考[M].何健民,译.上海:商务印书馆,1936.

[14] 哈威.缅甸史[M].姚梓良,译.北京:商务印书馆,1973.

[15] 波巴信.缅甸史[M].陈炎,译.北京:商务印书馆,1965.

[16] 霍尔.东南亚史[M].中山大学东南亚历史研究所,译.北京:商务印书馆,1982.

[17] 桑秀云.蜀布邛竹传至大夏路径的蠡测[J].中央研究院历史语言研究所集刊,1969(1):67-86.

[18] 饶宗颐.蜀布与Cina Patta——论早期中、印、缅之交通[J].台湾中央研究院历史语言研究所集刊,1974(4):561-584.

[19] 严耕望.中央研究院历史语言研究所专刊之八十三——唐代交通图考:第四卷[M].台北:台湾中央研究院历史语言研究所,1986.

[20] 李绍明.近30年来的南方丝绸之路研究[J].中华文化论坛,2009(1):157-160.

[21] 屈小玲.中国西南与境外古道:南方丝绸之路及其研究述略[J].西北民族研究,2011(1):172-179.

[22] 蓝勇.南方丝绸之路[M].重庆:重庆大学出版社,1992.

[23] 邓廷良.西南丝绸之路考察札记[M].成都:成都出版社,1990.

[24] 邓廷良.西南丝路——穿越横断山[M].成都:成都出版社,2002.

[25] 《南方丝绸之路文化论》编写组.南方丝绸之路文化论[M].昆明:云南民族出版社,1991.

[26] 四川大学历史系.中国西南的古代交通与文化[M].成都:四川大学出版社,1994.

[27] 四川省钱币学会,云南省钱币研究会.南方丝绸之路货币研究[M].成都:四川人民出版社,1994.

[28] 雷雨.从考古发现看四川与越南古代文化交流[J].四川文物,2006(6):17-23.

[29] 徐治,王清华,段鼎周.南方陆上丝绸路[M].昆明:云南民族出版社,1987.

[30] 伍加伦,江玉祥.古代西南丝绸之路研究[M].成都:四川大学出版社,1990.

[31] 江玉祥.古代西南丝绸之路研究:第二辑[M].成都:四川大学出版社,1995.

[32] 申旭.中国西南对外关系史研究——以西南丝绸之路为中心[M].昆明:云南美术出版社,1994.

[33] 陆韧.云南对外交通史[M].昆明:云南民族出版社,1997.

[34] 凉山州博物馆,四川师范大学巴蜀文化研究中心,四川省文物考古研究院,等.三星堆研究:第二辑[M].北京:文物出版社,2007.

[35] 段渝.南方丝绸之路研究论集[M].成都:巴蜀书社,2008.

[36] 蓝勇.唐宋南方陆上“丝绸之路”的转输贸易[J].中国社会经济史研究,1990(4):1-11.

[37] 蓝勇.南方丝绸之路的丝绸贸易研究[J].四川师范大学学报:社会科学版,1993(2):124-132.

[38] 蓝勇.明清西南丝路国际贸易研究[J].复印报刊资料:明清史,1993(11):3-10.

[39] 任乃强.中西陆上古商道——蜀布之路[C]//伍加伦,江玉祥.古代西南丝绸之路研究.成都:四川大学出版社,1990:101-115.

[40] 童恩正.略谈秦汉时代成都地区的对外贸易[C]//伍加伦,江玉祥.古代西南丝绸之路研究.成都:四川大学出版社,1990:1-9.

[41] 张学君.南方丝绸之路上的食盐贸易[J].盐业史研究,1995(4):3-7.

[42] 刘弘.南方丝绸之路早期商品交换方式变更考:从滇人是否使用贝币谈起[J].中华文化论坛,2008(12):104-110.

[43] 雷加明.南方丝绸之路上的云南商品货币[C]//四川省钱币学会,云南省钱币研究会.南方丝绸之路货币研究.成都:四川人民出版社,1994:166-188.

[44] 吴钦承,孔凡胜,萧安富.南方丝绸之路商贸货币探讨[C]//四川省钱币学会,云南省钱币研究会.南方丝绸之路货币研究.成都:四川人民出版社,1994:1-14.

[45] 袁明祥.试论南丝路货币[C]//四川省钱币学会,云南省钱币研究会.南方丝绸之路货币研究.成都:四川人民出版社,1994:20-31.

[46] 林超民.历史地理与民族关系研究的杰作——方国瑜的《中国西南历史地理考释》[C]//马宝珠.20世纪中国史学名著提要.北京:北京师范大学出版社,2007:327-329.

[47] 方国瑜.中国西南历史地理考释[M].北京:中华书局,1987.

[48] 罗二虎.汉晋时期的中国“西南丝绸之路”[J].四川大学学报:哲学社会科学版,2000(1):84-105.

[49] 段渝.中国西南早期对外交通——先秦两汉的南方丝绸之路[J].历史研究,2009(1):4-23.

[50] 张增祺.战国至西汉时期滇池区域发现的西亚文物[J].思想战线,1982(2):82-87.

[51] 杨帆.“南方丝绸之路”形成的历史背景及其它相关问题[J].中华文化论坛,2008(52):38-43.

[52] 黄光成.西南丝绸之路是一个多元立体的交通网络[J].中国边疆史地研究,2002(4):63-68.

[53] 孙华.青藏高原的东缘:古族南迁的走廊——关于所谓“南方丝绸之路”几个问题[J].中华文化论坛,2008(52):67-73.

[54] 蓝勇.蜀身毒道路线考证[C]//段渝.南方丝绸之路研究论集.成都:巴蜀书社,2008:140-150.

[55] 葛剑雄.关于古代西南交通的几个问题[C]//段渝.南方丝绸之路研究论集.成都:巴蜀书社,2008:151-157.

[56] 江玉祥.古代中国西南丝绸之路的走向[C]//四川省钱币学会,云南省钱币研究会.南方丝绸之路货币研究.成都:四川人民出版社,1994:45-59.

[57] 李东红.博南古道考说[C]//《南方丝绸之路文化论》编写组.南方丝绸之路文化论.昆明:云南民族出版社,1991:82-93.

[58] 李绍明.南方丝绸之路滇越交通探[C]//段渝.南方丝绸之路研究论集.成都:巴蜀书社,2008:107-109.

[59] 陈茜.川滇缅印古道初考[J].中国社会科学,1981(1):161-180.

[60] 罗开玉.汉武帝开发西南夷与“南方丝绸之路”[J].中华文化论坛,2008(52):81-84.

[61] 霍巍.四川东汉大型石兽与南方丝绸之路[J].考古,2008(11):71-80.

[62] 汶江.滇越考——早期中印关系的探索[C]//伍加伦,江玉祥.古代西南丝绸之路研究.成都:四川大学出版社,1990:61-66.

[63] 李安民.唐以前昆明的古道以及在历史中的作用[C]//《南方丝绸之路文化论》编写组.南方丝绸之路文化论.昆明:云南民族出版社,1991:58-73.

[64] 肖林.南方丝绸之路楚雄段述论[C]//《南方丝绸之路文化论》编写组.南方丝绸之路文化论.昆明:云南民族出版社,1991:74-81.

[65] 李保伦.云南“滇东北”地区川滇间的文化交流线[C]//段渝.南方丝绸之路研究论集.成都:巴蜀书社,2008:67-75.

[66] 田怀清.从大理出土文物看蜀身毒道的开发[C]//《南方丝绸之路文化论》编写组.南方丝绸之路文化论.昆明:云南民族出版社,1991:185-194.

[67] 邹芙都.关于西南丝路东线问题的初步思考[C]//段渝.南方丝绸之路研究论集.成都:巴蜀书社,2008:81-84.

[68] 顾学稼.南方丝绸之路质疑[J].史学月刊,1993(3):17-20.

[69] 蓝勇.魏晋南北朝隋唐佛教传播与“西南丝路”[J].西南师范大学学报:人文社会科学版,1992(2):106-111.

[70] 蓝勇.汉源晒经石与南方丝绸之路[C]//凉山州博物馆,四川师范大学巴蜀文化研究中心,四川省文物考古研究院,等.三星堆研究:第二辑.北京:文物出版社,2007:127-132.

[71] 张泽洪.贝叶经的传播及其文化意义——贝叶文化与南方丝绸之路[J].贵州民族研究,2002(2):66-72.

[72] 李远国.南方丝绸之路上的宗教文化交流[J].中华文化论坛,2008(52):168-172.

[73] 颜信.南方丝绸之路与古蜀对外关系探研——以古蜀和古印度间经贸关系为例[J].中华文化论坛,2012(1):64-69.

[74] 颜信.南方丝绸之路与古蜀对外关系探研[D].成都:四川师范大学,2011.

[75] 童恩正.试谈古代四川与东南亚文明的关系[J].文物,1983(9):73-81.

[76] 童恩正.古代中国南方与印度交通的考古学研究[J].考古,1999(4):79-87.

[77] 邹一清.先秦巴蜀与南丝路研究述略[J].中华文化论坛,2006(4):11-18.

[78] 段渝.古代中国西南的世界文明——论商代成都平原青铜文化与华北和世界古文明的关系[C]//段渝.南方丝绸之路研究论集.成都:巴蜀书社,2008:299-320.

[79] 段渝.商代蜀国青铜雕像文化来源和功能之再探讨[J].四川大学学报:哲学社会科学版,1991(2):97-106.

[80] 段渝.巴蜀古代文明与南方丝绸之路[C]//段渝.南方丝绸之路研究论集.成都:巴蜀书社,2008:13-24.

[81] 林向.“南方丝绸之路”上发现的“立杆测影”文物[J].四川文物,2007(4):31-44.

[82] 刘弘.巴蜀文化在西南地区的辐射与影响[J].中华文化论坛,2007(4):19-35.

[83] 邱登成.从三星堆遗址考古发现看南方丝绸之路的开通[J].中华文化论坛,2013(4):37-44.

[84] 吴红.三星堆文明和南方丝绸之路[J].西南民族大学学报:人文社科版,2008(3):99-104.

[85] 江玉祥.“老鼠嫁女”:从印度到中国——沿西南丝绸之路进行的文化交流事例之一[J].四川文物,2007(6):61-64.

[86] 肖明华.南丝路上的云南青铜文化[C]//段渝.南方丝绸之路研究论集.成都:巴蜀书社,2008:356-361.

[87] 郭开云.姚安地区的青铜文化[C]//《南方丝绸之路文化论》编写组.南方丝绸之路文化论.昆明:云南民族出版社,1991:204-211.

[88] 霍巍.盐源青铜器中的“一人双兽纹”青铜枝形器及其相关问题初探[C]//段渝.南方丝绸之路研究论集.成都:巴蜀书社,2008:332-342.

[89] 王黎锐.保山青铜器述略[C]//段渝.南方丝绸之路研究论集.成都:巴蜀书社,2008:362-373.

[90] 江章华.对盐源盆地青铜文化的几点认识[C]//凉山州博物馆,四川师范大学巴蜀文化研究中心,四川省文物考古研究院,等.三星堆研究:第二辑.北京:文物出版社,2007:145-157.

[91] 李学勤.论繁蜀巢与西周早期的南方经营[C]//段渝.南方丝绸之路研究论集.成都:巴蜀书社,2008:3-5.

[92] 林向.金沙江:中国西部龙——金沙江文化论稿之一[J].中华文化论坛,2002(4):13-18.

[93] 藤泽义美.古代东南亚的文化交流——以滇缅路为中心[C]//徐启恒,译.焦同仁,校.伍加伦,江玉祥.古代西南丝绸之路研究.成都:四川大学出版社,1990:163-174.

[94] Haraprasad Ray.从中国至印度的南方丝绸之路——一篇来自印度的探讨[C]//江玉祥,译.曾媛媛,校.伍加伦,江玉祥.古代西南丝绸之路研究:第二辑.成都:四川大学出版社,1995:263-289.

[95] Baruah S L.关于南方丝绸之路的印度历史证据阿豪马人迁居阿萨姆的路线[C]//江玉祥,译.曾媛媛,校.段渝.南方丝绸之路研究论集.成都:巴蜀书社,2008:491-497.

[96] 李绍明.论西南丝绸之路与民族走廊[C]//江玉祥.古代西南丝绸之路研究:第二辑.成都:四川大学出版社,1995:89-102.

[97] 李星星.论“民族走廊”及“二纵三横”的格局[J].中华文化论坛,2005(3):124-130.

[98] 段渝.藏彝走廊与丝绸之路[J].西南民族大学学报:人文社科版,2010(2):1-5.

[99] 段渝.跨生态的文化和政治扩张:古蜀与南中诸文化的关系[J].西南民族大学学报:人文社科版,2005(2):294-301.

[100] 霍巍.“西南夷”与南方丝绸之路[J].中华文化论坛,2008(52):114-120.

[101] 李枝彩.滇西南地区的青铜文化[C]//《南方丝绸之路文化论》编写组.南方丝绸之路文化论.昆明:云南民族出版社,1991:220-230.

[102] 云南省社会科学院历史研究所.中国西南文化研究[M].昆明:云南民族出版社,1996.

[103] 蓝勇.南方陆上丝绸之路研究现状的思考[J].中华文化论坛,2008(52):44-45.

Research review of “Southern Silk Road” since the 20th century

LUO Qun, ZHU Qiang

(School of Humanities, Yunnan University, Kunming 650091, Yunnan, China)

Research on “Southern Silk Road” had two peaks in the 20th century. In the 1940th, Yunnan-Myanmar road and China-India road had become the main roads to get the international assistance after China lost the coastal areas in the War of resistance against Japan and their directions were along the transportation line between China-Myanmar road and China-India road in general. Therefore, some scholars began to pay attention to southwestern transportation and some relevant researches on the external transportation of ancient southwestern areas came to appear. Since the beginning of reform and opening up policy, the relevant researches on “Southern Silk Road” were raised again in academia and became a research focus during past thirty years. Besides, they are still in the ascendant at present.

“Southern Silk Road”; economy; culture; geography; transportation

2014-05-06

云南省哲学社会科学研究基地项目(JD2011ZD05)

罗群(1968-),女,云南昆明人,教授,博士研究生导师,历史学博士。

K29

A

1671-6248(2015)03-0121-11