大学生归因特性与自我效能感的实证研究

朱昭

(西安体育学院研究生部,陕西西安 710086)

大学生归因特性与自我效能感的实证研究

朱昭

(西安体育学院研究生部,陕西西安 710086)

为探讨影响大学生自我效能感成长的因素,采用《多维度—多归因因果量表》和《一般自我效能感量表》对西安高校学生进行问卷调查,并进行统计分析。有效统计数据分析表明,大学生的一般自我效能感处于中等水平,并存在显著的年级差异;大学生的自我效能感与归因的能力、努力维度呈显著的正相关,与运气呈负相关;一般自我效能感与可控归因、内归因维度呈极其显著的正相关。研究表明,大学生应合理利用归因,抓住发展机遇,增强自我效能感,实现自我价值。

大学生;自我效能感;归因特性;心理健康;心理教育

自我效能源于Albert Bandura的社会认知理论,是社会心理学和动机心理学中的一个重要概念。他认为个体的表现是由个体对自己是否具备在特定环境中完成技能所要求的能力的信息强度以及环境的反应共同决定的[1]。Albert Bandura通过大量研究发现,自我效能感的形成与变化受直接性经验、替代性经验、言语劝说、情绪唤醒等其他因素的影响,它们分别传递着一定的效能信息,影响自我效能水平[2]。由于直接性经验、替代性经验会受到个体归因特性的影响,因此个体归因特性会间接影响到自我效能感。

美国心理学家韦纳认为,人们对行为原因的分析可归纳为6个因素:能力、努力、任务难度、运气、身心状态和其他因素,并依据各因素的性质,分别纳入3个维度之内:归因的部位维度,又分为内部和外部;归因的稳定性维度,又分为稳定与不稳定;归因的控制性维度,又分为可控与不可控[3]。韦纳的研究表明, 原因的稳定性归因会影响成败期望的继续,且原因归因对行为结果的情感反应有两类: 一类是与行为结果直接相联系的满意感或不满意感;另一类是与认知相联系的情感, 即伴随着归因过程而产生的内心体验。 每一原因维度都与一组情感反应有独特的关系。部位维度主要与自尊有关,稳定性维度影响自信心,他还特别强调了可控性维度的作用。韦纳在分析了归因对情感、期望的影响后进一步提出, 由归因引起的情感反应和期望变化对个体将来的行为具有激发、增进或削弱、消除的功力作用[4]。

笔者以韦纳提出的归因模型对西安地区高校大学生的自我效能感现状进行问卷调查和统计分析。根据理论假设,将事件结果归因于不同维度是引发不同心理状态的关键因素,并进一步影响自我效能感;自我效能感作为一种特质性的个体资源,是应对事件的重要资源之一,会影响大学生面临不同事件时的归因方式。本研究旨在揭示大学生自我效能感与归因特性的现状,进而探讨大学生在面临不同情境的归因特性与自我效能感的相关性。

一、研究方法与结果

(一)研究方法

本文采用《一般自我效能感量表》和《多维度—多归因因果量表》随机抽取300名不同学校、年级、专业、性别的西安大学生为研究对象,剔除无效问卷后,有效被测试共有285人。

《一般自我效能感量表》(以下简称GSES)共10个项目,采用李克特4点量表形式,各项目评分均为1~4分。王才康发现,修订后的中文版GSES有良好的信度和效度。内在一致性系数为0.87,一星期间隔的重测信度为0.83。效度方面,GSES的10个项目和总量表分的相关在0.60和0.77之间[5]。

《多维度—多归因因果量表》(以下简称MMCS)总共有48个条目,其中24个涉及学业成就,24个涉及人际关系。内部一致性研究揭示,在成就心理控制源量表中,Cronbacha值在0.58和0.80之间;归属分量表的a值内控性在0.70和0.84之间,外控性在0.62和0.81之间。

本文主要采用独立样本T检验、单因素方差分析、回归分析统计方法对285组有效数据进行分析。

(二)研究结果

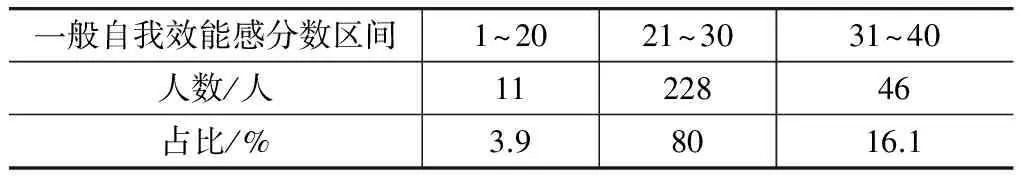

1.大学生一般自我效能感的基本状况

大学生一般自我效能感分数分布情况见表1所示:总分处于21~30分的人数最多,占80%;总分处于低水平1~20分的学生为11人,占3.9%。与王才康的研究结果[6]相比,本文研究中的大学生一般自我效能感平均水平在中等水平,但数据表明仍然有部分大学生的一般自我效能感处于很低甚至偏低水平。

表1大学生一般自我效能感分数分布及占比情况

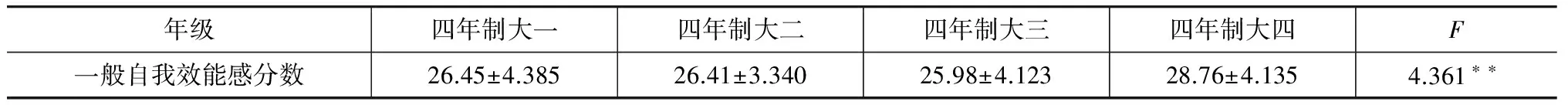

通过表2(M为平均值,SD为差异量数)可知,以年级为自变量,一般自我效能感为因变量进行单因素方差分析。分析结果表明,不同年级在自我效能感上有显著性差异,方差分析F(3, 281)= 4.361,

p=0.005。对差异结果进行事后检验LSD结果表明(表3),在自我效能感水平上,大四最高,大三最低。

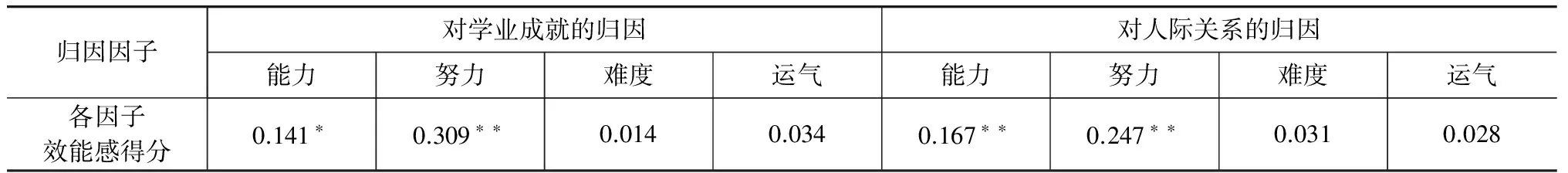

2.大学生一般自我效能感与归因特性的关系

从表4可知,在对学业成就进行归因时,一般自我效能感与其能力、努力因子呈现显著的正相关(r为相关系数,p为显著性水平,r=0.141,p=0.017;r=0.309,p=0.000);在对人际关系进行归因时,一般自我效能感与其能力、努力因子呈现显著的正相关(r=0.167,p=0.005;r=0.247,p=0.000)。

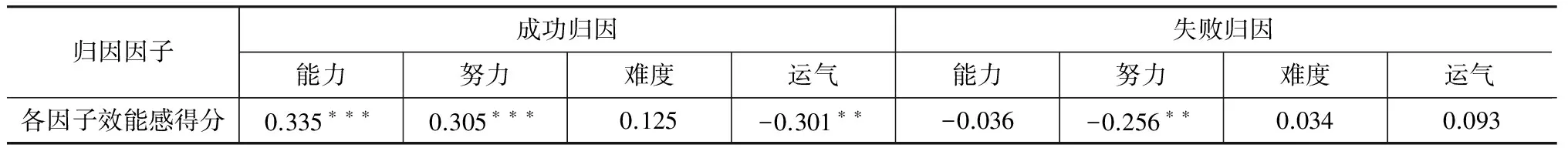

由表5可知,一般效能感与成功归因中的能力、努力因子呈现显著的正相关(r=0.335,p=0.000;r=0.305,p=0.000),与运气因子呈现负相关(r=-0.301,p=0.008);一般自我效能感与失败归因中的努力因子呈现显著的负相关(r=-0.256,p=0.009)。

按一般自我效能感平均分分别取高分端和低分端各27%的被测试者(n=150),组成高自我效能组和低自我效能组,对这两组被测试者的不同归因维度进行t检验,结果见表6。由表6可知不同效能感者在内归因维度上有显著性差异,t=4.070,p=0.000,而高效能者均分为 57.09,大于低效能者均分的50.80,可得出高效能者相较于低效能者更倾向于内归因;不同效能感者在稳定归因维度上有显著性差异,t=2.243,p=0.03,而高效能者均分为50.02,大于低效能者的46.74,可得出高效能者相较于低效能者更倾向于稳定归因;不同效能者在不稳定归因维度上有显著性差异,t=3.02,p=0.005,而高效能者均分为54.09,大于低效能者均分的49.64,可得出高效能者相较于低效能者更倾向于不稳定归因;不同效能者在可控归因维度上有显著性差异,t=4.910,p=0.000,而高效能者均分为 31.41,大于低效能者均分的26.91,可得出高效能者相较于低效能者更倾向于可控归因。

由上可知,一般自我效能感水平越高者,越倾向于采取内归因、稳定归因、可控归因以及不稳定归因。根据归因理论的分类可知,自我效能水平高的人越倾向归因于努力。

通过前面的相关分析,研究发现大学生归因特性

表2不同年级大学生在一般自我效能感上的单因素方差分析(M±SD)

注:**表示p<0.01。

表3不同年级的大学生在自我效能感上的事后检验(LSD)

注:**表示p<0.01。

表4大学生一般自我效能感与学业成就、人际关系的归因因子的相关系数(r)

注:*表示p<0.05,**表示p<0.01。

表5大学生一般自我效能感与成功、失败时不同归因因子的相关系数(r)

注:**表示p<0.01,***表示p<0.001。

表6不同自我效能感水平大学生的归因维度比较(n=150)

注:*表示p<0.05,**表示p<0.01,***表示p<0.001。

的一些维度与自我效能感显著相关,为了进一步探讨大学生归因特性中的一些维度对自我效能感的影响作用,以大学生归因特性的一些维度为自变量,自我效能感为因变量,运用enter法,进行多元回归分析。

如表7所示,在自我效能感因变量上,回归方程达到显著水平,F(4,280)= 8.263,p<0.001,表明模型中自我效能感与归因维度之间的线性关系在总体上已达到显著水平,即认为列入模型的表示模型的各个归因解释变量联合起来对被解释变量自我效能感显著影响。决定系数R2为0.106,可解释的变异量为10.6%,ΔR2为修正后的决定系数。

表7大学生归因特性各因子对一般自我效能感的回归分析(n=285)

注:**表示p<0.01,***表示p<0.001。

对各回归系数的显著性检验表明,可控归因维度的标准化回归系数β达到显著水平(β=0.324,t=5.759,p=0.000),表明可控归因维度对自我效能感有显著的影响作用;稳定归因维度的标准化回归系数达到显著水平(β=0.162,t=2.757,p=0.006),表明稳定归因维度对自我效能感有显著的影响作用;不稳定归因维度的标准化回归系数达到显著水平(β=0.246,t=4.266,p=0.000),表明不稳定归因维度对自我效能感有显著的影响作用;内归因维度的标准化回归系数达到显著水平(β=0.297,t=5.229,p=0.000),这一结果表明可控归因维度对自我效能感有显著的影响作用。

二、大学生归因特征与自我效能感的结果讨论

(一)大学生一般自我效能感的基本状况

1.大学生一般自我效能感现状

研究结果表明,就整体而言,大学生一般自我效能感的平均水平在中等水平以上,说明他们对自己解决各种问题的能力比较有信心。这可能是由于他们受教育程度较高,文化水平较好,因而自我感觉相对较好,对自己应对不同压力情境的能力更为自信。但数据表明仍然有一部分大学生的一般自我效能感水平较低。

2.大学生自我效能的年级差异

四年制大学生的一般自我效能感总分呈较高—低—最低—高的变化, 年级间差异显著;其中大三学生的一般自我效能感最低, 大四学生最高。

由于大学生的心理发展还未成熟, 自我效能感还处于一个不稳定的状态。刚入学大学生的自我效能感较高,这是因为高考获得了很大的成功感。但面临着如何独立学习、生活及自我管理、约束等方面的考验,由于之前非智力因素方面的能力较差,因此二、三年级的大学生自我效能感会呈现下降趋势。车文博等学者对大学生心理压力感的年级特点研究表明,二、三年级的大学生在学业压力、学校环境压力、择业压力和人际压力等各方面的压力感平均得分都高于其余两个年级,二、三年级大学生所感受到的心理压力最大[7]。大三的学生在经历大一、大二后,其独立生活和处理问题的能力有所提高,但心理发展尚未完全成熟、稳定,处于情感发展的冲突期,再加上面临的各种压力导致其自我效能感处于最低水平。经过四年的学习与锻炼,即将毕业的他们在学习上获得了一定的知识技能,在生活中积累了一定的社会经验,因此大四学生的自我效能感有所提高,达到了最高水平。

(二)大学生一般自我效能感与归因特性的关系

研究结果表明,无论行为结果成功还是失败,大学生的自我效能感与努力的归因倾向都有密切的联系,可见大学生认为努力是决定其行为成败的重要因素。大学生在其成长、教育过程中,其经常被父母、老师灌输努力求学、脚踏实地、不可心存侥幸等观念,因而在这种环境下生活的大学生更多地强调个人的努力[8]。当大学生通过努力获得成功时,他们会获得满足感,其自我效能感水平也就相应提高;但是如果努力了却仍不能取得成功,就会丧失对自己的信心,长期以往,会导致其自我效能感水平的降低。可见大学生对待事件及行为结果的归因方式影响着其自我效能感的水平。

自我效能感水平不同的大学生存在不同的归因方式。一般自我效能水平高的学生,相信自己能控制所面临的事件并加以解决,认为事件的结果是可以通过自己的努力来影响、改变或控制的。因此,一般自我效能水平高的学生较少在应对过程中犹豫不决或担惊受怕。一般自我效能水平低的学生,会产生对行为结果不可控的结果期望,这种消极期望限制了个体在事件中发挥能力的程度,不易获得积极的结果,学生因此体验到负面的情绪,并以各种保护性的退缩行为或防卫行为的方式来应对外界环境和事件,易于产生自我管理和控制上的失落感,存在认知、情绪上的障碍,因此更易产生低水平的自我效能感。由此可见,大学生自我效能感水平与归因方式具有显著的相关性。

三、对策与建议

第一,积极帮助学生增强自我效能感,克服习得无助感。作为个人主体因素的一个方面,自我效能感并不是个体人格内部的一个静态的固有属性,而是个体人格的一个发展指标,是人与环境发生相互作用的过程中通过各种效能信息作出的自我判断[9]。由此看来,一般自我效能感是可以改变的,而且激励可持续发展学生的自我效能感,对其全面发展有一定的意义。

第二,培养大学生良好的归因方式,客观处理问题。教师应引导大学生勇于面对问题,提高他们独立解决问题的能力。问题不断地得到解决,不仅使大学生的实际能力得到锻炼和提高,而且会提高他们的一般自我效能感水平,增强他们处理问题的信心,从而有效地促进其心理健康。教师还应指导大学生掌握解决问题的技巧,如引导他们面对具体问题时,要做到冷静、客观地分析,找出原因,想出对策以确保问题有效解决。同时,教师还需引导大学生合理使用归因方式来全面地认识现状,在面临成功或失败事件时,能清楚认识事件的因果关系从而全面地做出权衡。

四、结语

本研究在综合现有相关研究的基础上,对大学生一般自我效能感与归因特性之间的关系进行初步调查,认为从整体水平看,大学生的一般自我效能感处于中等水平;大学生的一般自我效能感在年级间呈现显著差异,其中大三学生的一般自我效能感最低, 大四学生最高;一般自我效能感与成功归因中的能力、努力因子呈现显著的正相关,与运气呈现负相关;一般自我效能感与失败归因中的努力因子呈现显著的负相关。一般自我效能感水平较高的大学生,多归因于内部、稳定、可控维度;回归分析结果显示,一般自我效能感与可控归因、内归因呈极其显著的正相关。

大学生的一般自我效能感与归因特性具有显著的相关性,不过目前尚未见到相关的实证研究,笔者的结论还有待更深入的验证;本文选用的《一般自我效能感量表》、《多维度—多归因因果量表》虽然规范合理,但由于是针对西安地区高校大学生的抽样调查,样本取样有所局限;本文进行的是横向研究,必然存在不足。今后可将横向研究和纵向研究结合起来,以深入揭示一般自我效能感与归因特性之间的内在关系。

[1] Bandura A.Self efficacy:toward a unifying theory of behavioral change[J].Psychological Review,1977,84:191-215.

[2] 艾森克.心理学——一条整合的途径[M].阎巩固,译.上海:华东师范大学出版社,2000.

[3] Leunes A, Nation J R.运动心理学导论[M].3版.姚家新,漆昌柱,黄志剑,等,译.西安:陕西师范大学出版社,2005.

[4] Weiner B.History of motivational research in education[J].Educational Psychology,1990,82(4):616-622.

[5] 王才康,胡中锋,刘勇.一般自我效能感量表的信度和效度研究[J].应用心理学,2001,7(1):37-40.

[6] 王才康,刘勇.一般自我效能感与特质焦虑、状态焦虑和考试焦虑的相关研究[J].中国临床心理学杂志,2000,8(4):229-230.

[7] 车文博,张林,黄冬梅,等.大学生心理压力感基本特点的调查研究[J].应用心理学,2003(9):3-9.

[8] 张晓宏.大学生学业成败归因特点及其与心理健康的相关研究[J].心理科学,2006,29(6):1474-1476.

[9] 高申春.自我效能理论评述[J].心理发展与教育,2000(1):60-63.

Empirical research on attribution style and self-efficacy of college students

ZHU Zhao

(School of Graduate, Xi’an Physical Education University, Xi’an 710086, Shaanxi, China)

In order to investigate the growth factor of self-efficacy of college students, the questionnaires of GSES and MMCS was employed to survey college students in Xi’an, then these data are analyzed statistically. The valid data indicated that the general self-efficacy of students was at medium level and had a significant grade difference; the self-efficacy of college students had a significant positive correlation with attribution style on ability, effort level, but had a negative correlation with luck; general self-efficacy and attribution style on controllable, internal level reached extremely significant positive correlation. The results show that college students should make reasonable use of attribution, seize the development opportunity, enhance their self-efficacy and achieve self-realization.

college student; self-efficacy; property of attribution; psychological health; psychological education

2015-03-16

西安市哲学社会科学规划基金项目(15Y44)

朱昭(1991-),女,陕西西安人,理学硕士研究生。

B844.2

A

1671-6248(2015)03-0104-05