新升本科院校教师科研能力比较分析

——以沈阳新升本科院校S学院为例

祁 刚,伊人凤

(沈阳工程学院 学报编辑部,辽宁 沈阳 110136)

新升本科院校教师科研能力比较分析

——以沈阳新升本科院校S学院为例

祁 刚,伊人凤

(沈阳工程学院 学报编辑部,辽宁 沈阳 110136)

从反映教师科研能力的一个侧面,即科研论文入手,调查分析了沈阳某一新升本科院校——S学院与“211院校”辽宁大学、“985院校”东北大学教师科研论文的数量及质量,从中查找出三所院校教师在科研能力方面存在的差距及原因。并提出,为了提升教师的科研能力,首先,应改变现有的科研能力评价体系;其次,教师应自觉树立科研的主动性,而学校应多方筹集资金,加大科研经费投入力度,并通过举办讲座、培训班等途径,加强对青年教师科研能力的培养。此外,还应发挥学报优势,从多维度带动教师科研能力的提升。

新升本科院校;高校教师;科研能力;评价体系

近十年来,一批专科学校或高职院校通过合并重组组建了新的本科院校。对于这些新升本科院校而言,晋升不仅意味着名称的改变、规格的提升,以及办学规模的扩大,同时也意味着其办学质量由相对较低层次向较高层次的转化。这就对新生本科院校的教师提出了更高的要求,他们不仅要努力改善自身的学历层次及教学水平,同时还要由原来侧重于操作性、技术性的应用性研究,转变为能有机融合前沿理论与现实问题的研究,并适度兼顾学科基础理论问题的探究。但通过实际调查发现,虽然经过了多年的发展,新生本科院校教师的科研能力已经有了一定的提升,但与同级别老的本科院校相比,教师的科研成果不论在数量上还是在质量上都还有一定的差距。如何提升教师的科研能力,是新生本科院校急需解决的一项难题。

一、科研能力内涵及其关键因素

所谓的科研能力,是指强烈的科研意识、科学的科研方法和崇高的科研精神,三者的有机结合,构成一个人或者一个团队的科研能力。所谓科研意识,是指积极从事科学研究的心向,潜心捕捉和发现科研课题的探求欲;科研方法是指包括选题、搜集资料、社会调查、实验研究、统计处理、总结研究成果、撰写研究报告等具体方法和经验。科研精神是指勇于探索、刻苦钻研、团结合作、不断创新等精神动力[1]。

关于构成科研能力的关键因素,有的学者概括指出,科研至少需要如下9种关键能力,即:质疑能力、归纳总结能力、逻辑分析能力、自省能力、自学能力、勇气、献身精神、联想能力、异想天开能力[2]。

通过以上分析可以发现,科研能力主要受到主观与客观两种因素的制约和影响。从主观因素上看,一个人要想培养和发展自身的科研能力,就必须要有一种强烈的从事科学研究的意愿。这是因为:首先,在这种强烈的探索欲望的指导下,人才能发挥出自身潜在的质疑能力、想象能力、联想能力等。其次,有了强烈的探索欲,人们才会有一种献身精神。科学研究其实是一个不断创新的过程,这其中充满了无数的未知因素,最终结局是否圆满,需要耗费多少人力、物力、财力与时间,更是无人知晓,尤其是在当下追求快速实现经济利益及充满各种物质诱惑的时代,如果没有一种献身精神,人就不可能真正沉下心来,踏踏实实地做好科学研究,所谓提升个人的科研能力更是无从谈起。

从客观因素上讲,人要想更好地发挥及提升自身的科研能力,还必须有一定的经济实力作为支撑。因为在从事科学研究的过程中,一定要进行资料搜集、社会调查、科学实验、撰写科研报告、成果展示等很多工作,而在每一项工作的背后,都必须有一定的科研经费作为保障,这些都不是仅凭一腔热情就能完成的,所以在科学研究和科研能力的培养过程中,必须有一定的经济基础作为支撑和保障。

二、新升本科院校教师科研能力现状及比较分析

为调查新升本科院校教师的科研能力,课题组从反映科研成果的一个侧面,即科研论文的数量与质量,对某一新升本科院校(以下简称S学院)及省内“211院校”辽宁大学、“985院校”东北大学教师发表的论文数量进行了统计(数据来源于“中国知网”期刊数据库),并从论文发表总数、教师人均发表篇数、被核心期刊和“SCI、EI、CSSCI三大检索机构”转载量、被引频次等几个方面进行了对比分析,从而探讨几所院校教师在科研能力上的差距。

1.科研论文数量的比较分析

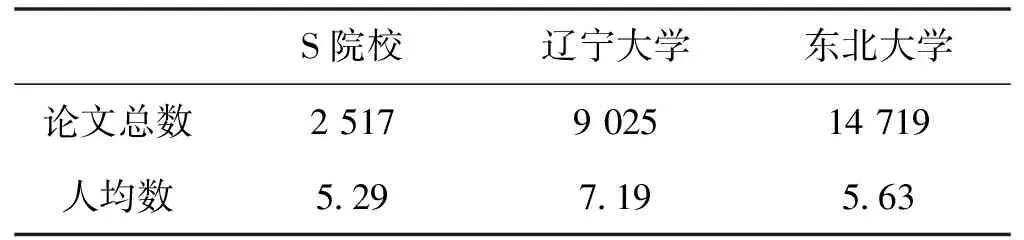

从表1数据可见,在2010~2014年5年间,在教师发表的论文总数上,新升本科院校S与“211院校”辽宁大学、“985院校”东北大学有较大的差距,但在近5年间,三所院校每一名教师人均发表的科研论文量,S学院平均为5.29篇,辽宁大学为7.19篇,东北大学为5.63篇,由此可见,三所院校人均发表论文数量差距并不是十分明显,这说明,经过近10年的发展,新升本科院校教师的结构有了相当大的改善,办学的指导思想也发生了一定的转变,由此带动了教师科研能力的提升。此外,由于学校实行新的职称评定制度,实行了新的绩效考核体系,这也促使教师需要不断提升自身的科研能力。

表1 三所院校2010~2014年教师发表论文总数、人均数

此数据来源于“中国知网”期刊数据库。

2.核心期刊及三大引文数据库转载量对比分析

从表2数据可以发现,新升本科院校教师在核心期刊上发表的科研论文,不论在绝对数量还是在相对数量上,都与“211院校”和“985院校”院校有很大的差距。此外,在论文被“SCI、EI、CSSCI三大检索机构”的转载量上,S学院也与其他两所院校有相当大的差距。这说明,尽管S学院教师在人均发表论文的数量上与其他两所重点院校没有明显的差距,但是论文在被学术评价体系的认可度上,还存在相当大的差距,这也从一个侧面反映出,S学院教师的科研能力还有待进一步提升。

表2 核心期刊及三大引文数据库转载量及所占比重

此数据来源于“中国知网”期刊数据库。

其次,从反映论文质量的另一项指标——转引率上,调查数据显示:S学院教师论文最高被引次数为39次;辽宁大学为169次;东北大学为89次(以上数据均以第一作者为本学校教师为准)。这从另一个侧面反映出,S学院教师科研论文的学术影响力与其他两所院校相比,还是有一定差距的。这也说明,S学院教师的科研能力还有待进一步提升。

3.基金论文所占比重对比分析

从表3可以看出,在三所院校中,基金论文总数及所占比例最高的为东北大学,在其教师所发表的学术论文中,基金论文所占比例高达74%,非但如此,其基金论文的级别也相当高,在所有基金论文中,国家级项目占据相当大的比重,如:国家自然科学基金5 482篇;国家高技术研究发展计划(863计划)1 045篇;国家重点基础研究发展计划(973计划)679篇;国家科技支撑计划552篇;中国博士后科学基金384篇;跨世纪优秀人才培养计划244篇;国家社会科学基金157篇;长江学者奖励计划147篇;国家科技攻关计划26篇;国家软科学研究计划11篇……这是其他两所院校所难以企及的。由此可见,东北大学作为一所“985院校”,其教师的科研水平和科研能力是相当强大的。

在三所院校中,S学院作为一所新升本科院校,其教师的基金论文不但数量上处于劣势,而且仔细研究还会发现,在国家级项目基金论文中,以S学院教师为第一作者的论文数更是微乎其微,如在国家重点基础研究发展计划(973计划)7篇论文中,第一作者全部为其他院校教师;在国家高技术研究发展计划(863计划)7篇论文中,只有三篇第一作者为S学院教师。这也从一个方面反映出新升本科院校教师在主持重大课题研究方面,其能力与“211院校”“985院校”教师还有很大的差距,他们一般只能处于协作研究的地位。

表3 基金论文总数及所占比例

此数据来源于“中国知网”期刊数据库。

三、制约新升本科院校教师科研能力的因素

(1)传统的办学理念制约了新升本科院校教师科研能力的提升。新升本科院校前身一般多为高等专科院校或者是高等职业技术学院,这些院校往往将其人才培养目标定位于“从社会需求出发,以市场为导向,为地方经济发展服务的高素质的应用型人才”,因此,在日常教学过程中,教师都非常重视培养和锻炼学生的实践能力和操作能力,而对深入的理论分析往往涉猎的很少。久而久之,教师也就习惯于实践能力的培养,弱化了前沿学术理论的探索和研究,这对于培养和提升教师的科研能力产生了一种制约作用。

(2)缺少具有高职称高学历的科研领军人物,这也制约了新升本科院校教师整体科研能力的提升。教师科研能力的提升,除了需要个人努力之外,还需要有一个浓厚的科研氛围及团队的相互配合,其中科研领军人物的带动作用是不可或缺的。经过近十几年的发展,新升本科院校通过一些激励机制引进了一批专家及博士等高端人才,具有高级职称的教师在专任教师中所占的比重也有所提升,但是,与“211院校”“985院校”相比,具有高职称高学历的学术带头人还是非常缺乏的。如目前S学院仅有博士生导师3人,硕士生导师56人。而辽宁大学现有博士生导师99人,享受国务院政府特殊津贴专家83人,长江学者特聘教授2人,双聘院士1人。东北大学有中国科学院和中国工程院院士5人,博士生导师353人,国家自然科学基金创新群体3个,教育部创新团队3个……正是在这样一支具有高职称高学历科研领军人物的带动下,两所院校才能形成浓厚的学术氛围,也才能组建一支良好的科研团队,由此带动学术研究及教师科研能力的整体不断提升。

(3)评价体系设计的缺陷,成为制约教师科研能力提升的重要因素。教师科研能力的培养和提升,需要一种积极的科研意识和无私的奉献精神。然而在目前的评价体系下,教师的科研活动并不是从个人的兴趣爱好出发,而是为了满足各种评价体系的要求。科研成果的多少,几乎成为评价一个人科研能力的最重要指标,尤其在高校,这种现象更为严重。为了满足各种评价体系的要求,很多教师从事科研活动也就不再考虑兴趣爱好,不再考虑科研活动的发展规律,只是一味地思考如何才能早出成果,快出成果,由此不免会导致学术不端现象的发生,同时也造就了一批学术垃圾,这不但不能提升教师的科研能力,反而会危害到今后的科研活动。

(4)缺乏科研经费的支持,也是制约教师科研能力提升的重要因素。从现实情况看,由于受各种因素的影响与制约,新升本科院校在科研课题和科研经费的申请方面,与“211院校”和“985院校”相比,都存在很大的差距。据教育部披露的数据显示,2009~2013年的五年间,政府拨付的全国高等院校科研经费达到2 647.69亿元,但其中的72%被112所“211”和“985”高校瓜分,剩下超过2 000所高校只能分摊剩余的700多亿[3]。由于有国家与地方各种经费的大力支持,也给“211”和“985”高校带来了高产出。如2009~2013年中国高校发表在全国性和国际性刊物的论文,有三分之二来自“211”和“985”高校。历年科技成果受奖,特别是国家级奖项,“211”和“985”高校占据了压倒性优势。而新升本科院校由于缺少项目与经费支持,即使想从事重大课题的研究,也会感觉力不从心。

(5)高校扩招带来的环境变化,也挤占了教师的科研时间和精力。首先,按照教育部教发[2004]2号文件关于《普通高等学校基本办学条件指标(试行)》的要求,综合类本科院校的生师比应达到18∶1[4]。但由于近年来各高等院校不断扩大招生规模,生源数量不断增加,新升本科院校高水平教师的引进数量远远赶不上学生的增长速度,这就造成了专任教师人数紧张的局面,如S学院目前的生师比为18∶1,这在无形中就加大了教师的备课时间和教学工作量。其次,随着高校扩招,新升本科院校的生源质量有所下降,加之目前的大学生多为90后独生子女,他们思想活跃,个性张扬,但自我管理能力较差,这就加重了教师管理学生的负担,同时也占了教师的科研活动时间,成为影响教师科研能力提升的重要因素。

(6)缺乏必要的科研规范教育机制,制约了教师科研能力的提升。目前,高校引进的教师多以博士或硕士研究生为主,他们一般都是从一个校门迈入另一个校门。而一直以来我国的各类教育多以应试教育为主,学生极少能接受到有关如何开展科研工作及如何撰写学术论文的教育与训练,学校对学生的科研道德规范教育更是几近空白。毕业后,当需要独立面对一些科研任务时,他们就会感觉茫然不知所措,再加上要应对各种考评机制的压力,他们很难沉下心来,踏踏实实地做好科学研究,而只能寻求一些所谓的“捷径”,这会为他们今后的科研工作带来相当大的危害。

四、提升新升本科院校教师科研能力的途径

(1)在制度设计上,应改变以数量为标准的考核模式,确立以质量为先、兼顾数量的原则,以此带动教师科研能力的不断提升。目前,我国每一年发表的学术论文数量已占据世界第一位,但其中能在学术界产生重要影响的却微乎其微。究其原因,就在于我国学术评价体系的制度设计上。当下对高校教师的各种考核评价不但多,而且往往单纯以科研成果数量的多少作为评价标准,这就不免会产生教师科研只管数量不求质量现象的发生。为克服这一弊端,就必须改革目前的学术评价体系,真正做到以质量为先,兼顾数量的原则。对于那些有重要影响力的科研成果一定要加以奖励,而对于学术不端行为则一定要给予严厉处罚,这样才能激发教师的科研热情,鼓励教师真正潜下心来,踏踏实实地做好科学工作,由此才能带动其科研能力的不断提升。

(2)教师应自觉树立科研的主动性。教学能力与科研能力是大学教师应必备的两种能力,二者是相互依存,相互促进的。为此,教师首先应对科研工作要有一颗“爱心”,只有“爱”才能使他们真正全身心地投入科研工作中去;其次,要有“质疑心”。当遇到问题时应多提些“为什么”,然后带着问题去从事研究工作;第三,要有“恒心”。科研工作往往是一个艰苦而漫长的过程,要想取得成就,就必须耐得住寂寞,肯于吃苦;最后,要还必须有一种“奉献精神”,当面对各种名利诱惑时,能做到不心浮气躁,潜下心来,踏踏实实做好研究,唯有如此,才能赢得最后的成功,自身的科研能力也才能真正得到提升。

(3)多方筹集资金,加大科研经费投入力度,以此带动新升本科院校教师的科研能力的提升。加强校企合作,是新升本科院校加强科研工作的重要途径。新升本科院校前身往往是在某一学科有一定优势的专科院校,他们在这一学科领域聚集了很多优秀的人才,有比较雄厚的专业知识储备。企业有一定的经济实力,有研发新技术的需求,但人才却相对缺乏,为此,加强新升本科院校与企业的合作,由企业出资,高校出人才及实验设备,这样既能解决好新升本科院校教师科研经费不足的问题,又能解决好企业技术创新难题,从而实现双赢。此外,新升本科院校科研部门也应不断拓宽渠道,多争取一些国家、省、市各类科研项目及经费。

(4)通过举办讲座、培训班等途径,加强对青年教师科研能力的培养。有些青年教师虽然理论水平很高,实践能力很强,但在撰写研究报告或者科研论文时,他们的语言组织、文字功力、逻辑思维能力还有所欠缺,这就直接影响了其科研成果的发表与转化。究其原因,就在于在大学阶段学生不重视科研论文写作能力的锻炼。所以各高校,尤其是新升本科院校应通过讲座、培训班等多种手段,聘请有多年科研经验的教师向青年教师传授有关科研方法及科研论文撰写等问题,使他们在不断提升科研能力的同时,也能尽快提升科研报告或科研论文的撰写能力。

(5)发挥学报优势,多维度带动教师科研能力的提升。在纸质出版时代,学报只是单一的教师科研成果展示的舞台。然而,随着科技进步,学报已迈向数字化出版时代,学报不仅具有科研成果展示的功能,而且还添加了很多互动功能。如:通过强大的数据库功能,引导教师了解最新、最有价值的科研成果;通过建立网络学术圈,可以将某一学术领域的专家学者聚集一起,便于他们相互探讨;通过运用超链接的方式,将某一专题的科研成果链接起来,方便读者了解这一主题的不同学术观点……这种双向互动功能,可以从多维度引领教师的科研方向,从而带动教师科研能力的不断提升。

[1]沈林洪.青年教师之教育科研素质七问[EB/OL].http://wenku.baidu.com/link?url=vPonojPH6shf8rO9WjcNRsYB0XPI-HK3Wd8_NB8Go3f24Fg9cXuG323uBqfXvVTFhIwq3MTuFroesUGL64ev4bF26dlce1sNlCOmqNBrwiu###.

[2]彭思龙.科研需要的九种关键能力[EB/OL].http://blog.sciencenet.cn/home.php?mod=space&uid=39416&do=blog&id=496599.

[3]王鹏善.高校去行政化改革:需解决教育资源配置不公平[EB/OL].http://money.163.com/14/1122/04/ABKJTUG200252G50.html.

[4]教育部.普通高等学校基本办学条件指标(试行)[EB/OL]http://www.moe.edu.cn/publicfiles/business/htmlfiles/moe/s5972/201409/175575.html.

(责任编辑 祁 刚 校对 伯 灵)

Comparative Analysis of Teachers′Capacity for Scientific Research in Newly-built Universities——Taking an example of S Newly-built University

QI Gang,YI Ren-feng

(Editorial Department of Academic Journal,Shenyang Institute of Engineering;Shenyang 110136,China)

From one aspect of teachers′ scientific research ability,namely research papers,the research investigates and analyzes quantity and quality of the research papers of three universities in Shenyang,a newly-built university,Liaoning University (“211 Project”university)and Northeastern University (university of“985 Project”),and find out that the gap in scientific research ability and the reasons.To improve the teachers′ scientific research ability,first of all,we should change the existing evaluation system of scientific research ability;Second,teachers should consciously set up the scientific research initiative,and schools should raise money,increasing investment in scientific research,and strengthen the cultivation of young teachers′ scientific research ability through lectures and workshops,In addition,we still should take advantage of Academic Journals to promote the teachers′ scientific research ability in multiple dimensions.

newly-built university;university teachers;scientific research ability;evaluation system

2014-12-15

全国高等学校文科学报研究会课题(2013ZC48)

祁 刚(1965-),男,沈阳人,副研究员,硕士。

10.13888/j.cnki.jsie(ss).2015.02.023

G451.2

A

1672-9617(2015)02-0242-05