辽宁城乡群众体育发展模式研究

田海燕

(沈阳工程学院 体育教学部,辽宁 沈阳 110136)

辽宁城乡群众体育发展模式研究

田海燕

(沈阳工程学院 体育教学部,辽宁 沈阳 110136)

通过梳理辽宁城乡群众体育运动发展历程,剖析了辽宁体育运动兴衰的原因,研究了近十年来辽宁城乡群众体育发展特色和模式,分析了制约城乡群众体育发展的因素,探索了辽宁城乡群众体育持续发展的方向,为政府职能部门规划城乡群众体育发展方向提供了一定的建议。

城乡群众体育;健身活动;发展模式

群众体育作为城乡体育发展的重要内容,其发展水平关系到城乡体育发展一体化实现的速度,所以研究辽宁省城乡群众体育发展模式,是为了缩小城乡群众体育发展差距,为城镇化背景下辽宁群众体育发展提供有效的建议。

一、 辽宁省城乡群众体育发展历程

辽宁不仅是东北地区政治、经济和文化中心,也历来是体育强省之一。以沈阳、大连为中心,以鞍山、抚顺、丹东、阜新、锦州为纽带,形成了不同地区富有各自特色和特长的体育格局。

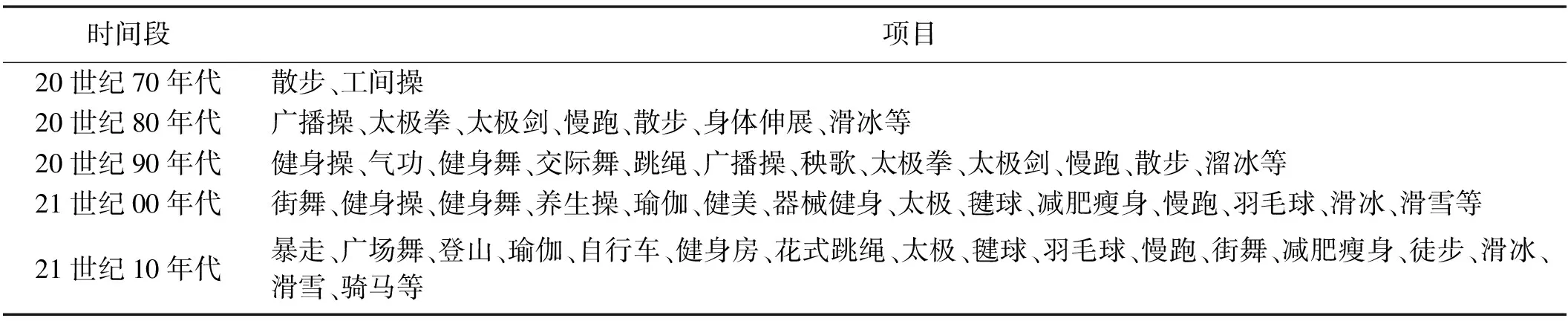

1.辽宁城乡群众体育运动兴起的发展过程

近年来,辽宁我省城乡群众体育运动出现了前所未有的发展态势,追寻其兴起的足迹,要从最初的都市老年人养生活动谈起,都市居民经历了一个从养生健身向运动锻炼过渡,最后发展到向娱乐休闲健身演化的过程(表1)。进入21世纪,从事极限、大运动量项目的体育人群没有扩大,而参与长寿养生、休闲娱乐的人数正逐渐增加,尤其是以娱乐方式参与健身活动的人群迅速增加,2010年之后,体育消费型、旅游型的体育人群也呈现出增长势头。

表1 都市健身项目发展过程

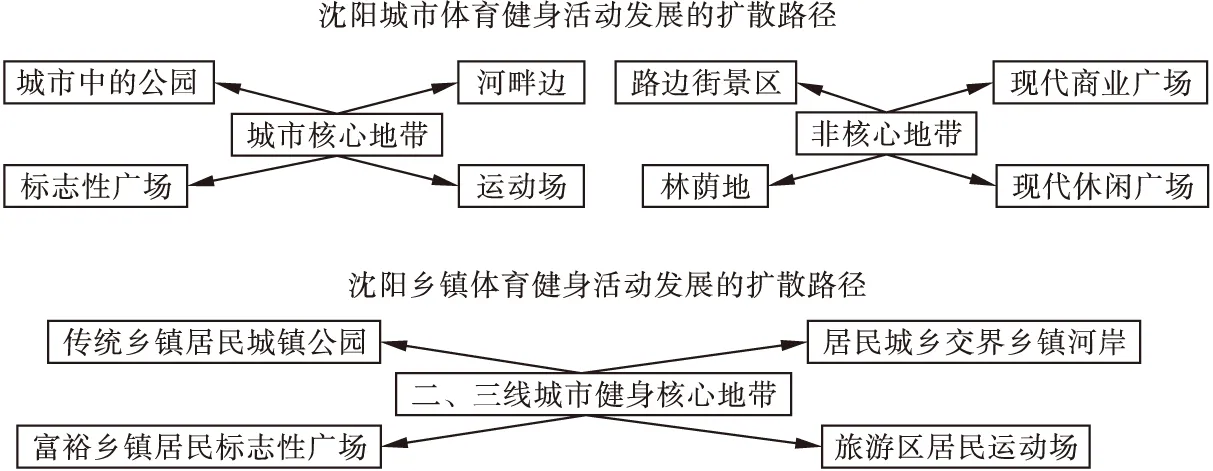

2.辽宁城乡群众体育发展的扩散方式

辽宁省城乡群众体育活动的开展,直接受沈阳、大连中心城市体育健身活动的影响,首先从各行政区城市复制中心城市健身方式开始,并带动了管辖区内的二、三线城市及时跟进。城乡交界的乡镇、具有悠久体育运动传统的乡镇、富裕发达的乡镇、旅游风景区最先接受健身观念,完成了辽宁省城乡群众体育网络上端的构建。城市中的公园、标志性广场、河岸边、运动场,是本省都市群众体育健身活动的发源地,这里聚集着长期从事体育健身活动的人群,逐步成为都市群众体育发展的中心。群众体育的影响效果把各种各样的健身活动方式方法,传播到行政区以外的区域,开始向农贸早市周围、路边街景林荫地、现代商业广场、现代化建筑楼群林荫地扩散,这些新的体育健身场地影响着周边的居民区,构建了都市居民健身活动兴起的路径(见图1)。

图1 沈阳群众体育健身活动发展的扩散路径

3.居民健身活动中存在的空白

在对城乡居民的健身方式和内容的调查中,课题组针对不同年龄、不同社团、不同群体参加体育锻炼的原因进行了分析。从表2可以看出,不同年龄段的人群在健身态度、动因及健身项目的选择上是不一样的。在少年、青年时段,因学习和工作压力较大,形成了健身活动的空白,随着后代出生才真正蒙发健身的愿望和需求,也就是说在35岁之前,通常处于健身活动的冬眠期。

表2 不同年龄、不同人群健身态度、动因、项目情况

二、辽宁城乡群众体育发展模式

(1)体育健身社团组织发展迅猛。体育健身社团组织的产生,是城乡群众体育从初级向高级过渡中的阶段性象征。在群众体育活动规模由小到大的转变过程中,体育健身社团组织起到了极其关键的作用,社团组织代表着组织者和参与者的共同愿望。目前,辽宁省群众体育中自发组建的社团有:广场舞、徒步、交际舞、自行车、登山、体育消费、各球类社团比赛、体育旅游等,组织了上千支不同年龄、不同阶层的团队,并行之有效地渗透到各种各样的体育健身方式中,为辽宁省群众体育运动的发展,起到了极为重要的推动作用。

(2)广场大妈撑起城乡群众体育健身活动的半边天。近年来,随着都市广场健身活动的兴起,不仅为都市居民开辟了新的体育健身时间,也提高了都市健身场地的覆盖率,同时对乡镇大妈们的扭秧歌队伍也起到带动与激励作用。今天以女性居民为主体的傍晚广场体育健身活动,无论在人数上、规模上,已经超过清晨健身活动。

(3)白领健身活动拉动城市群众体育娱乐休闲产业。随着刚刚跨过40岁门槛并曾受过高等教育的以公务员、企事业职员、私企中高级白领为代表的都市知识阶层群体开始活跃于体育场馆中,他们主要选择环境优雅、舒适、时尚的运动方式,率先接受付费健身理念,成为群众体育娱乐休闲产业消费大军的主力,并支撑着体育产业的迅速发展扩大。

(4)群众体育模式呈多样化发展趋势。群众体育发展模式具体分为:社区体育组织建设模式、社区体育管理体制发展模式、社区体育服务发展模式、社区体育制度发展模式、社区体育人才培养模式、民族体育发展模式、体育旅游模式、学校体育模式、城镇体育模式、异地民工体育模式、园区体育发展模式、传统体育发展模式、学区体育发展模式、家庭体育发展模式、县(市、区)级管理主体体育发展模式、镇级管理体育主体发展模式、联合会体育发展模式、优势共享体育发展模式、互惠互利体育发展模式、多方互动体育发展模式、特色体育发展模式、社团体育自主发展模式、政府社团体育发展模式、企业赞助运动项目体育发展模式等。

三、辽宁城乡群众体育发展制约因素

(1)体育健身活动场地(广场)短缺严重。随着中国经济的不断发展,国民在选择健康生活方式上也发生了很大变化,因参与体育运动的人群数量日益增多,辽宁城乡群众体育健身活动的人群,近年来呈井喷之势,其规模也是逐年扩大,且上升空间仍然巨大,但体育健身活动场地的发展速度无法达到居民健身的需求。以沈阳市为例,以一栋6层建筑居住四百人计算,需要建25座才能够居住一万人居民,一万居民的小区中健身场应至少能容纳五百人,这一低标准只有2005年以后建起的小区才有希望达标,而在沈阳市80%的居民小区无法做到。如果依靠附近的公园、绿茵地作为补充,仍然有65%的居民缺少健身场地。长期以来,群众体育的发展程度与是否拥有健身场地密切相关,居住在公园、广场、河道附近的居民,是参与体育健身活动人数最多的人群。近年来,许许多多的休闲广场伴随着现代化建筑的落成而出现,成为居民健身新的聚集地。尽管存在着制造噪声和与停车场争场地等问题,也未能影响其发展速度。而最大的问题在于,远离公园、广场、河道附近,生活在八九十年代建造的楼群里的居民,因缺少大、中型广场和宽阔的绿地,严重地制约着该区域居民健身活动的开展。

(2)对城乡群众体育健身骨干的培养不够重视。长期以来,群众自发组织起来的体育健身社团(团队)组织者对城乡体育健身活动兴起起到了关键性作用。以他们的体育健身技能和组织能力,3~5人就完全可以组织起上百人的健身队伍,因此要建立一支拥有一百万居民参加的健身大军,至少需要3万名优秀的组织者。而这些组织者虽然热情极高、付出很大,但在组织管理体育健身社团(团队)上,缺少更高层面上的信息支持和资金支持,特别在宣传、鼓动环节上,明显缺少社会帮助。总之,这些能统领城乡百万居民健身活动的组织者们,急需更先进、更有效的专业引领和指导,使群众体育健身社团(团队)的组织水平和能力有所提升,使群众体育健身活动模式真正成为多种形式、多种特色并存的运动娱乐休闲生活方式。从沈阳市的现状来看,要将目前的体育健身场地全部利用好,至少缺少1万名健身骨干,也就是说培养上万名体育健身骨干,是当前沈阳市群众体育模式持续发展的关键。

(3)政府在扩建、改善、修缮体育健身场地设施上力度不足。事实上在现有的体育健身场地中,除了场地宽敞程度不足外,还存在设施不完善、年久失修等状况。例如:傍晚健身场地的灯光较暗,甚至明显不足;有些场地在与停车位争空间;一些场地因存在扰民问题而被迫停用等等。如果能解决好灯光和停车的问题,群众体育健身人口可增加三成即几万人;如果每年解决一百个小广场的扩建问题,将新增50%体育健身人口。

(4)政府对城乡群众体育健身活动资金投入不足。新型城镇化六大指导原则之一是完善城镇的功能,改善人居环境、基础设施、公共服务。目前,政府除了对城市建设规划做足了功课外,对城乡居民健身活动的资金投入缺乏对策,现在城乡中所有的健身团队,都采用收费的方式来维持“经营”。例如:组织健身活动所需要的设备、电力、服装等,需要组织者进行最低限度的“市场化” 运作,已成为当今都市居民健身新的发展趋势,或多或少地影响部分居民参加健身活动的积极性。

(5)城乡群众体育健身活动发展不均衡。城乡群众体育健身活动发展最首要的问题是经济、文化发展的不足,它会对群众体育健身意识的建立产生严重的影响,并且从改善人居环境、基础设施、公共服务各个方面来看,都存在城乡发展的不均衡。例如场地选址、植树、灯光、健身骨干、健身组织等,所有这些需要基层政府全面、系统地研究并且实施。

四、 对策建议

(1)构建城乡群众体育服务体系。首先,构建起体育设施服务系统,坚持先从经济发达的沈阳、大连开始,而后东南两侧和西北地区快速跟进,先市后县、先城市社区后农村乡镇逐步推广,构建市、县(区)、街道、居委会四级群众体育健身活动设施,不断加大资金投入,改善群众体育健身活动的环境和条件。其次,构建起群众体育组织服务系统。构建起群众体育组织的社会网络,充分利用和发挥群众体育宣传网络体系,宣传体育健身知识,增强人们的终身体育健身意识。建立各级各类的社会体育指导员组织体系,更好地提高对群众体育组织的指导服务质量,逐步增加群众体育的组织结构,从而提高体育人口的数量。第三,构建群众体育体质监测服务系统。建立各市、县(区)、街道及乡镇的国民体质监测网络,可先由条件好的市、县(区)体质监测中心开展,逐渐向街道、乡镇延伸。定期发布体质监测信息,为政府和百姓提供决策和咨询服务。

(2)构建城乡群众体育工作管理体制。由省、市、县(区)、乡镇(街道)的全民健身领导小组以及体育局等相关政府部门,负责推进群众体育的法律化进程,依法行政、依法管理。同时,做好群众体育的规划、财政支持、媒体宣传、监督检查等工作;根据各地区地理和区域环境,加强群众体育的分类管理,积极开展各类体育竞赛服务,积极鼓励各种团体组织体育竞赛及表演活动;必须投入适当的资金加强对健身场所的扩建及对现有健身场所基础设施进行改建与维修;加强管理体制建设,减少人为因素干扰,是实现辽宁群众体育可持续发展的保障。

(3)构建城乡群众体育的市场化运行机制。随着辽宁经济的不断提升,居民收入和生活水平得到大幅提高,群众体育健身活动的消费理念在不断增强。群众体育本质上应该是公益性事业,但就辽宁群众体育发展现状来看,居民为了满足健身、娱乐休闲、长寿等愿望,在体育健身娱乐休闲方面的消费呈逐年上升趋势。辽宁群众体育应构建市场化和公益性相结合的发展模式,以提高城乡群众体育这一公益事业的社会效益,更好地满足居民体育健身活动的需求。

[1]王会成.大众体育在城镇化进程中的作用与地位的研究[D].南昌:江西师范大学,2011.

[2]岳 君.论大众体育在城镇化建设中的功能[J].体育世界:学术版,2008(4):22-23.

[3]杨洪辉.建设新农村视野下的农村体育人力资源开发[J].体育文化导刊,2007(10):10-12.

[4]邹 师.辽宁群众体育长盛不衰透视[J].辽宁体育科技,2004(1):14-17.

[5]郑 凯,张 路,王金茹.辽宁省群众体育活动点情况调查分析[J].沈阳体育学院学报,2005,24(5):41-43.

(责任编辑 祁 刚 校对 伯 灵)

Research for Mass Sports Development Model of Urban-Rural in Liaoning

TIAN Hai-yan

(Department of Physical Education,Shenyang Institute of Engineering,Shenyang 110136,China)

By combing the development history of urban and rural masses sports in Liaoning,the research dissects the reasons for the rise and fall of Liaoning sports,studies the characteristics and mode of urban and rural mass sports in Liaoning province in nearly a decade,analyzes the factors restricting the development of urban and rural mass sports,explores the direction of the sustainable development in Liaoning,and provides some suggestions for the government to plan the urban and rural mass sports development.

urban-rural masses sports;body building;development model

2015-01-05

辽宁省社会科学规划基金立项课题(L13DTY038)

田海燕(1965-),女,沈阳人,副教授,硕士。

10.13888/j.cnki.jsie(ss).2015.02.027

G812.4

A

1672-9617(2015)02-0262-04