论钧瓷历史演进中的路径依赖和路径创造

苏朝阳, 孔大强

(禹州钧官窑址博物馆,河南 禹州 461670)

论钧瓷历史演进中的路径依赖和路径创造

苏朝阳, 孔大强

(禹州钧官窑址博物馆,河南 禹州 461670)

在钧瓷的历史演进过程中,存在着路径依赖和路径创造。由规模收益递增导致的技术依赖和特定的政府政策、地方因素(如习惯、习俗、区域认同等)导致的制度依赖,共同构成了影响钧瓷发展的路径依赖。钧瓷发展的路径创造过程实际上是技术创新、制度创新和行为主体之间交互作用和共同演化的过程。技术创新、制度创新和异质性通道的建构对禹州钧瓷产业的发展演进发挥着关键作用。

路径依赖;路径创造;钧瓷;演化

路径依赖最早由美国经济史学家Paul A. David将其纳入经济学的研究范畴之中,后经Arthur和North等的发展,广泛应用于各个学科,成为理解研究技术、制度和经济变迁过程的重要概念。[1]路径依赖并非是一种最终的状态结果,而是一个处于演化的过程,涉及经济、技术、制度、社会文化等不同方面的交互作用和共同演化。经济转型中,欠发达地区的传统产业如何通过有效的路径创造机制,避免“进化近视”,突破“路径依赖”,实现自身变异和路径创造,成为区域经济社会进一步发展的关键环节。本文通过对禹州钧瓷发展的历史演变分析,来解释区域发展与路径依赖、路径创造之间的关系, 揭示其对区域经济社会可持续发展的重要作用。

一、钧瓷发展的历史演化分析

钧瓷是我国宋代五大名瓷之一,以“入窑一色,出窑万彩”的神奇窑变而著称。钧瓷生产始于唐盛于宋,至今已有1300多年的历史,是现今保存最好、开发最好的古代瓷种。截止目前,全市钧瓷企业达到180余家,从业人员2.8万余人,其中国家级工艺美术大师3人、国家级陶瓷艺术大师2人、国家级非物质文化遗产钧瓷传承人4人、省级工艺美术陶瓷艺术大师129人,年产销钧瓷230多万件(套),产值达13.6亿元,年实现利税2.3亿元。逐步形成了以神垕镇为核心,以孔家钧窑、大宋官窑等钧瓷企业为龙头,辐射周围10余个乡镇(办),内部分工协作明确,原材料供应、运输销售、瓷泥加工、彩印包装、钧陶瓷市场、技术开发等产业配套服务体系日趋完善,布局较为合理,生产、销售、研发、服务“四位一体”的产业发展体系。钧瓷产业的快速发展也带动了交通运输、商贸物流、文化旅游、酒店餐饮等相关行业的快速发展,有力地促进了经济社会的持续发展。

(一)从唐代的钧瓷创烧到北宋时期的钧瓷鼎盛

禹州地区的陶瓷烧制历史悠久,在新石器时代制陶技术已非常发达,至唐代已成为北方地区最重要的瓷器产区之一。当时的神垕赵家门窑、下白峪窑、苌庄窑等广泛生产花釉瓷器,由于这些黑瓷上的彩斑主要呈蓝灰色或灰白色,与后来的钧釉瓷颇有相似之处, 因此被称为“唐钧”,[2]开创了宋钧窑变工艺之先河。[3]

北宋时期,禹州周边地区的汝窑、官窑、登封窑、当阳峪窑等瓷窑的先进制瓷工艺和装饰方法为钧瓷的发展及参与商品生产竞争,注入了活力。特别是艺人们在前人烧制“花瓷”工艺的启发下,由偶然的变异到逐渐认识,进而真正掌握了铜红釉的成熟技术后,钧瓷遂演变为一种独具特色的瓷器,受到人们的喜爱,而后向周边地区传播,到北宋晚期这一技术日益成熟,并得到皇室的垂青而成为“官窑”,后人才正式辨识并称之为“钧窑”。钧窑铜红釉和铜红彩的烧制成功,为后来其他精美的红彩工艺的创制和发展奠定了基础,对后世各地窑场都产生了广泛而深远的影响,各代仿钧之风此起彼伏,相延不断。[4]

这一阶段是钧瓷发展中的关键时期,以禹州地区厚重的历史文化为基础,依托本地已有的制瓷技术、制瓷资源和环境氛围,通过与外地制瓷技艺的交流和学习,钧瓷艺人在偶然的启发下发现并掌握铜红釉技术,开辟了陶瓷史上的新篇章。同时,北宋王朝的政策、社会文化和生活方式、消费方式等对钧瓷发展也产生了重要影响,尤其是钧台钧窑成为官窑后,这种影响更为强烈并一直延续至今。

(二)从金元时期的钧瓷繁荣到明清时期的钧瓷衰落

北宋时期,北方少数民族与北宋王朝战争频繁,禹州邻近京畿也常常被战云笼罩,特别是从公元1127年的“靖康”之变到1153年的金朝海陵王迁都, 在这期间,禹州的陶瓷生产,很可能由于战争破坏导致禹州本地钧瓷艺人被辽、金等掳掠“北上”和大量钧瓷艺人“南下”, 而基本上处于中断荒废的状态,直到金大定年间及其以后才得到恢复和发展。金代烧制钧釉瓷器的窑口增多,除了钧窑、邦县渴主沟窑之外,还有鲁山段店窑、宝丰清凉寺窑、汝州严和店窑、新安窑等,金晚期鹤壁集窑也开始烧制钧釉瓷器。这一时期烧制钧釉瓷器的区域是以钧窑为中心向西南、西、西北和北扩展, 但基本上是在黄河以南的豫西地区。[5]

元代是钧釉瓷器生产迅速扩展的时期。除原有烧制钧釉瓷器的窑口仍继续生产外, 河南省的焦作窑、淇县窑、林县窑、安阳窑, 河北省的磁县磁州窑、曲阳定窑、隆化窑,山西省的长治窑、临汾窑、介休窑、浑源窑,内蒙古的清水河窑等, 在元代也陆续烧制钧釉瓷器。烧造区域扩展到黄河以北的广大地区,即河南省北部和河北省、山西省、内蒙古的部分地区,形成了以河南禹州钧窑为中心的庞大的钧窑系。[5]

元末明初,因战乱和灾荒,钧窑生产渐衰。明清时期,制瓷中心南移,北方诸窑衰退,钧窑也基本停烧。但钧窑突出的艺术成就使得南方诸窑竞相仿烧,如浙江宜兴窑、江西景德镇窑、广东石湾窑,这为清末民初禹州钧瓷技艺的恢复提供了前提条件。

这一阶段,钧瓷由于受到战争因素的干扰先是迅速衰退,而政局稳定后又得到恢复和发展,并在元代达到空前的繁荣,形成了以禹州钧窑为中心的钧窑系。但无论是造型、工艺还是釉色创新都比较少,远逊于北宋时期的钧瓷,可谓金钧逊于宋钧,而元钧又逊于金钧。这一时期北方处于少数民族的统治之下,少数民族的文化传统和生活消费方式与北宋时期的截然不同,这在钧瓷的形制、釉色、胎质上表现得十分明显。钧瓷生产之所以空前繁荣,除相对稳定的政治环境外,也得益于此,如元人尚蓝、尚白的风尚,使市场对钧瓷有着巨大需求。

(三)从晚清民国钧瓷的恢复和发展到改革开放以来钧瓷的再度繁荣

1894年,神垕陶瓷艺人卢天福、卢天增、卢天恩经过长期摸索,终于试烧钧瓷成功。到1904年钧兴公司成立,神垕镇烧制钧瓷者已有10余家,后因时局混乱,无力经营,约在民国初年停办。民国年间,因战争、灾荒频繁和政局混乱,钧瓷生产举步维艰。1942年后,因大旱和政局混乱,艺人外流,钧瓷生产趋于停产状态。

建国后,钧瓷业发展进入新的历史时期。1955年,钧瓷生产在禹州市神垕镇得到恢复。20世纪70年代彩釉瓷的发明,在提高钧瓷市场地位的同时,也带动了整个陶瓷业的大发展。改革开放以来,对外贸易的增加,人民生活水平的提高,市场需求量的扩大,大大促进了钧瓷产业的发展。尤其是20世纪80年代的钧瓷新工艺的发明和1994年气窑的烧制成功,使得钧瓷成品率显著提高,成本大大降低,生产规模不断扩大。而今,钧瓷产业已发展成为禹州市的特色支柱产业。

这一阶段,钧瓷从传统手工业向现代化转型,在已有的传统经验基础上,利用现代科技手段,不仅突破了“钧不过尺”等界限,而且器形更加丰富多样、釉色更加绚丽多彩。这一时期的钧瓷发展既体现了对原有发展路径的依赖,又体现了钧瓷发展模式的创新。

演化经济学认为,经济发展的过程是技术变迁和制度变迁的过程。某一阶段所发生的小的、历史上的偶然事件能够产生自我增强(收益递增)的机制与过程,从而锁定特定的结构与发展路径,形成特定的路径依赖。从钧瓷发展历程来看,钧瓷的产生、发展、繁荣到鼎盛而后衰退,再到恢复、发展和再次繁荣,存在着显著的路径依赖。钧瓷发展有起有伏并伴随着突变或变异,螺旋上升式地向前推进。而且钧釉、窑炉和工艺作为钧瓷生产的三个关键性因素,其创新都是在已有的技术和制度路径依赖上的新创造,并具有很强的地方依赖性。

二、钧瓷发展的历史演化与路径依赖

纵观我国古代陶瓷发展历史可知,由于受到要素禀赋等基础条件、已有技术条件、相关制度安排以及思想观念的影响, 陶瓷业的发展因时间不可逆性和空间特质性而存在着路径依赖,并在技术上和制度上均具有显著的“地方依赖性”。由于历史机遇及路径依赖在很大程度上决定了不同区域的不同瓷种在不同时期有着不同的发展路径;即便是同一区域的不同瓷种所表现的发展路径也不尽相同,从而导致不同瓷种在不同时期的发展结果也千差万别。钧瓷的发展也不例外,其演进也是在路径依赖和路径创造的相互转化中得以实现的。

(一)技术创新是钧瓷持续发展的根本动力

熊彼特认为,创新是对已有旧事物的“创造性破坏”,即“新奇的创生”。创新如同生物变异,就是不断搜寻和试错的过程。在历史因素(如最初市场、技术管理、制度、规则、消费者预期等)的作用之下,技术创新受到社会、经济和文化发展变化的影响,进而导致成功的创新和采用新的技术取决于现有技术的发展的技术路径依赖乃至锁定。[6]

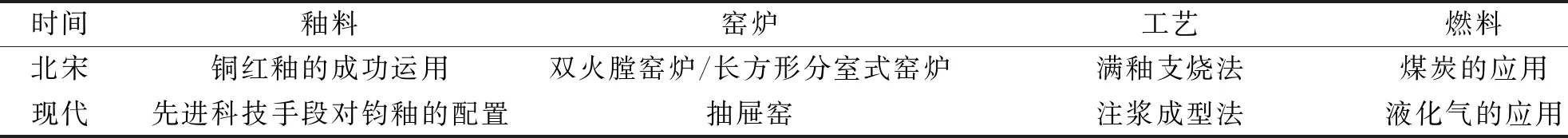

纵观钧瓷的发展历程不难看出,钧瓷发展的两次高峰都与技术创新密切相关(参见表1):一是对釉料的创新。北宋时期禹州的制瓷艺人们由偶然发现釉色变异到熟练掌握铜红釉和铜红彩的技术,现代用先进科技手段对钧釉进行科学配置。二是窑炉上的创新。北宋时期钧官窑的双火膛窑炉和神垕河北地的土洞式长形分室式窑炉,现代的气窑和煤气混合窑。三是工艺上的创新。北宋钧窑的满釉支烧法,现代的注浆成型法。四是燃料上的创新。北宋开始使用煤炭烧制钧瓷,现代使用天燃气烧制钧瓷。这些创新尤其是原料、窑炉、燃料上的创新给钧瓷生产带来了突破性的进展,为钧瓷的发展提供了更广阔的空间。

表1 北宋和现代钧窑制瓷技艺创新对比表

可见,行为主体通过有意识的解锁或者有意识的偏移,使钧瓷发展突破已有技术上的路径依赖和技术锁定,实现技术路径上的创新。而这种创新包括技术上的创新和制度上的创新, 后者对前者具有重要的支撑作用,即地方政府在地方历史传统的基础上进行强力推动和政策引导,这对于钧瓷发展尤为重要。

(二)制度创新是钧瓷持续发展的强大支撑

演化经济学认为,“制度接近”、“嵌入”的时间和空间过程的一个基本性质就是存在着“路径依赖”甚至“锁定”。[7]钧瓷业有史以来并非完全是以“技术”为中轴的自主性发展,而是常常受到政治、战争因素的干扰。“政治惊扰”对于钧瓷发展的影响具有双重性:一方面,“政治惊扰”之下的市场前景必然大大“窄化”,甚至可能造成钧瓷艺人及技艺的历史性断裂;另一方面,“政治惊扰”对于钧瓷技艺的提升和钧瓷的发展又具有积极而明显的正效应。[8]430从唐宋金元明清的封建社会,到清末民国时期的半殖民半封建社会,再到建国后的社会主义的计划经济体制和改革开放后的市场经济体制,王朝的更替和重大事件的发生都伴随着制度上的重大变革,从而促进技术的变迁和经济社会的发展。钧瓷从产生时期的民窑到北宋末年成为官窑,金元到清末民国时期再次成为民窑,再到建国后成为共和国官窑及改革开放后民窑的再次繁荣,其发展的历程深深打上了制度的“烙印”。

为了适应宫廷的特殊需要,北宋晚期专门建立了“官窑”。钧台钧窑北宋徽宗时期被定为御用官办窑场可能与宋徽宗崇宁四年(1105)的“花石纲”政策有关,再加上当时社会的“铜禁”政策,使得陶瓷在陈设、日用甚至祭祀等方面发挥着重要功能,成为人们日常生活中的必需品。同时北宋后期崇尚财富、追求享乐的风气使整个手工业都呈现出讲究风雅、追求精品的特点,崇古尚礼的社会风气、儒、释、道三教共存的社会形态和当时的民俗习惯,也极大地促进了制瓷业的发展。这就直接导致了钧官窑器物做工精细规整、造型古朴典雅、釉色艳丽瑰奇,成为宋代皇室贵族和士大夫在文化、生活上的诉求和清雅艺术审美取向的集中体现,并恰当地表达了宋人那种“格物致和”的审美情趣和精神追求。至金元时期,当时的社会意识形态和民俗习惯,也使得钧瓷受到普通百姓的喜爱,市场需求量不断增大,最终形成了以禹州为中心的庞大的钧窑系。

建国后,尤其是改革开放以来,国家和地方政府对钧瓷发展的“政治惊扰”不但没有导致钧瓷发展的“市场窄化”,反而为钧瓷发展提供了强力支撑,促进了钧瓷产业的空前繁荣。禹州钧瓷产业生产规模扩张和市场体系的建设, 在很大程度上得益于政府特定时期的强力推动。在制度政策上,禹州市于1991年成立了钧瓷研究所和禹州钧官窑址博物馆。2002年设置了陶瓷工业局,制定实施了《钧瓷河南省地方标准》。2003年向国家质量监督检验检疫总局成功申请了“钧瓷原产地域保护”。2004年成立了禹州市钧瓷地理标志保护管理委员会,出台了《禹州市钧瓷行业管理暂行办法》和《陶瓷艺术质量标准》,成功举办了首届钧瓷文化节。2005年成立了“中国钧瓷名窑”评定委员会。2006年制定了《禹州市陶瓷产业集群建设实施纲要》。2007年成立了钧瓷发展委员会,出台了《关于促进钧瓷文化和产业发展的意见》,正式启用了钧瓷生产地理标志。2008年下发了《关于在全市钧瓷行业推行使用“禹州钧瓷”证明商标的通知》、《关于成立禹州市钧瓷鉴定委员会的通知》、《禹州钧瓷证明商标使用管理规则》等文件,并成立了钧瓷行业协会;同年12月禹州成为河南省首批文化改革发展试验区。2009年许昌市成立正县级规格的许昌钧瓷产业园管理办公室,禹州市成立了正科级规格的禹州市文化改革发展试验区管理办公室。2010年依托禹州市职业中专,创办了许昌陶瓷职业技术学院;同时,依托钧瓷研究所,成立了“河南省艺术及实用钧瓷工程技术研发中心”和“河南省中小企业公共服务示范平台”。2011年成立了以钧台钧窑遗址为核心的禹州钧官窑址博物馆,并于11月正式对外开放,开启了钧瓷文化发展的新篇章。正是地方政府通过运用行政手段, 进行强有力的干预,钧瓷产业才得以在较短的时间内实现规模的快速扩张,并直接促进了技术的扩散。

(三)异质性通道的建构是钧瓷持续发展的活力源泉

创新本质上是多样化的异质的行为者(如个人、企业、政府和非政府组织等)交互学习的过程,这种交互学习依赖于地理接近、关系接近和制度接近在特定时空情景的有机结合;不仅与本地生产技术和制度环境发生互动,还与区域外的生产技术和制度环境有一定的联系。[9]因此,异质性通道的建构在创新过程中至关重要,并在很大程度上决定了学习创新的多种可能演化路径。[10]

从经济社会的发展过程来看,同一地域中具有相同地理、文化、技术背景的行为主体所形成的“实践社区”所塑造的“惯例”和“已有实践”,促进着意会知识的生产和分享。关系接近在支撑意会知识的生产、辨识、占有、分享方面要比地理接近更为重要。[7]在禹州钧瓷发展过程中,编码知识和意会知识在早期传统经验阶段主要是通过地方传言进行传播,家族传承和拜师学艺是掌握钧瓷技艺的两种基本途径。唐宋创烧之后的钧瓷技艺一直靠家师言传身教延续发展,与周边地区窑场的技艺交流也大体如此,这在一定时期促进了钧瓷的发展。改革开发以来,随着生产规模的扩大和市场需求的增加,仅靠地方传言的知识扩散是无法实现的,政府和企业还必须在与科研院所的关系建构、自主研发能力、现代市场体系建设等方面进行专门的投资。通过这种专门投资而形成的新知识的创造与扩散,是产业路径创造、保持持续竞争优势和活力的源泉。如在关系建构方面,禹州市依托职业中专创办了许昌陶瓷职业技术学院,与天津大学、郑州轻工业学院、许昌学院等高校开展合作,举办钧瓷文化节、钧瓷中国行、钧瓷海外行等活动;在现代市场体系建设方面,不仅建设了钧陶瓷产业园、钧瓷产业创意园,还成立了钧瓷发展服务中心和钧瓷行业协会,并在北京、西安、上海、香港等地建立了200余个钧瓷销售和咨询中心,有效地拓展了市场网络。同时,钧瓷作品与现代市场营销充分结合所形成的“礼品—商品”现代商业模式,不仅推动了钧瓷手工业的现代性转化进程,也极大地拓展了钧瓷行业的市场宽度和发展前景。[8]431可见,通过异质性通道的建构来加强与外界的交流合作,有力地促进了钧瓷产业的快速发展。

三、结语

综上所述,钧瓷发展过程中存在着路径依赖和路径创造。由规模收益递增导致的技术依赖和特定的政府政策、地方因素(如习惯、习俗、区域认同等)导致的制度依赖共同构成了钧瓷发展的路径依赖。钧瓷发展路径的创造过程实际上也是技术创新、制度创新和行为主体之间交互作用和共同演化的过程。而为避免产业陷入低效率的锁定状态,这就需要行为主体积极主动地进行意识解锁或意识偏移,通过政府强有力的干预,加强与外界的交流合作,来打破这种路径锁定,进入路径创造或创新,从而获得新的发展。当前,钧瓷作为一种文化符号,已转化为实体经济;钧瓷产业也正从“资源型”向“文化型”、“创意型”转变,成为内容产业、创意产业。然而路径依赖和路径创造是可以相互转化的。今天的路径依赖是与昨天的路径创新有关的,路径依赖过程中导致路径依赖强化的因素同时也可能正是导致最后突破路径依赖的因素。[11]因此,在经济转型中,钧瓷发展如何从当前的路径依赖中不断地变异、创新,突破路径锁定,将是下一步深入研究的课题。

[1] 刘志高,尹贻梅,孙静.产业集群形成的演化经济地理学研究评述[J].地理科学进展,2011,(6):652-657.

[2] 北京大学中国考古学研究中心,河南省文物考古研究所.河南省禹州市神垕镇下白峪窑址发掘简报[J].文物,2005,(5):15-36.

[3] 赵青云.关于钧窑与汝窑的若干问题[J].华夏考古,1991,(4):100-105.

[4] 柳青.中国古代铜呈色釉的工艺发展——从钧窑铜红釉谈起[J].许昌学院学报,2010,(1):45-48.

[5] 权奎山.简论钧窑系形成的过程[J].中原文物,1999,(3):59-65.

[6] 姜劲,徐学军.技术创新的路径依赖与路径创造研究[J].科研管理,2006,(3):36-41.

[7] 苗长虹,魏也华.技术学习与创新:经济地理学的视角[J].人文地理,2007,(5):1-9.

[8] 王洪伟.中国钧瓷艺人录:政治、市场和技艺框架下传统手工艺人的社会学叙事[M].中州古籍出版社,2011.

[9] 艾少伟,苗长虹.技术学习的区域差异:学习场视角——以北京中关村与上海张江为例[J].科学学与科学技术管理,2009,(5):40-46.

[10]艾少伟,苗长虹.异质性“通道”与跨国公司地方化结网:以苏州工业园为例[J].地理研究,2011,(8):1483-1498.

[11]曹瑄玮,席酉民,陈雪莲.路径依赖研究综述[J].经济社会体制比较,2008,(3):185-191.

责任编辑:师连枝

On Path Dependence and Creation in the Historical Evolution of Jun Porcelain

SU Chao-yang, KONG Da-qiang

(Yuzhou Museum of Jun Royal Kiln Site, Yuzhou461670, China)

In the historical evolution of Jun porcelain development, there is a path dependence and path creation. Path dependence consists of technology dependence and system dependence. The former is caused by the increasing return and scale, the latter is caused by specific government policies and local factors such as habits, customs and regional identity. Path creation is actually technology innovation, system innovation and the process of interaction between the agent and common evolution. Technology innovation, system innovation and the construction of heterogeneous channel evolution play a key role in the development of Yuzhou Jun porcelain industry.

path dependence; path innovation; Jun porcelain; evolution

2015-01-06

2012年河南省教育厅人文社科重点项目:“华夏文明‘连续性’生成的逻辑机制:基于中原传统名窑演变的历史社会学研究”(2012-ZD-020);2014年度河南省哲学社会科学规划项目:“历史与前景:建设中原陶瓷文明传承创新区的艺术地理学研究”(2014BYS023)。

苏朝阳(1977—),男,河南禹州人,理学硕士,馆员,禹州钧官窑址博物馆副馆长,研究方向:文博研究与区域发展;孔大强(1969—),男,河南禹州人,史学硕士,禹州钧官窑址博物馆科研部主任,研究方向:文博研究与历史文化资源管理。

K207

A

1671-9824(2015)03-0017-05