许昌民俗旅游开发模式浅探

李 琼

(许昌学院 旅游学院, 河南 许昌 461000)

许昌民俗旅游开发模式浅探

李 琼

(许昌学院 旅游学院, 河南 许昌 461000)

许昌是一个历史悠久的文化古城,其民俗旅游资源非常丰富。许昌民俗旅游资源可分为具有吸引力和不具吸引力两大类。许昌民俗旅游的形成主要依赖经济、政治、地缘和精神四种因素,适合许昌民俗旅游的开发模式主要有主题附会模式、历史街区模式、静动态相结合模式、主题公园模式、节庆模式、陈列博物馆模式等。

许昌;民俗旅游;开发模式

民俗,就是民间风俗习惯,是民间社会生活中传统文化事象的总称,是一个国家或地区、一个民族世世代代传袭的民间文化,通过民众口头、行为和心理表现出来的事象。这些事象既蕴藏在人们的精神生活传统里,又表现于人们的物质生活传统中,是一个地方长期形成的风尚,是广大人民群众在生活中自然形成并长久承袭下来的风俗。民俗文化作为一个地区、一个民族悠久历史文化发展的结晶,蕴含着极其丰富的社会内容,而地方特色和民俗特色是旅游资源开发的灵魂,具有独特性与不可替代性,因此我们应该重视民俗文化的研究。

民俗旅游是依托民俗来开展的旅游项目,旅游者离开惯常住地,到异地去体验当地民俗文化,能够促进人们的跨文化交流,实现文化交流和文化认同,提高旅游者的审美情趣,同时,也会给开展民俗旅游的目的地注入一些新鲜的异地血液,促进当地经济的发展。[1]

一、许昌民俗文化旅游分类

许昌地处中原腹地,是中华文明的核心发源地之一,历史悠久。公元220年,魏文帝曹丕废汉立魏,因“魏基昌于许”,改许县为许昌,为魏五都之一。许昌的民俗旅游以三国曹魏的史书奇闻、街谈巷语、传说故事等为代表,有关羽“身在曹营心在汉”的忠义佳话,有曹操识才用才、爱才惜才且能容才的传说故事,因此在许昌出现了关羽和曹操同殿供奉的关帝庙,每年来这里祭拜的游客络绎不绝。除了三国文化,许昌还有别的丰富的民俗,比如,钧瓷文化、民间庙会、岁时节日,民间杂耍表演,建筑民俗等等,有很强的地域性。根据民俗的定义可知,民俗旅游资源的范围十分广泛,所以在开发的过程中,必须对其内容进行精选。

笔者根据实际调研情况,把许昌市民俗旅游资源大致分为两大类:具有吸引力的民俗旅游资源和不具吸引力的民俗旅游资源。

(一)具有吸引力的民俗旅游资源

笔者把许昌市具有吸引力的民俗旅游资源分类列表如下(见表1),这些构成许昌民俗文化的主要内容,是比较有吸引力的民俗文化旅游资源,可以对其重点整合,合理开发。

(二)不具吸引力的民俗旅游资源

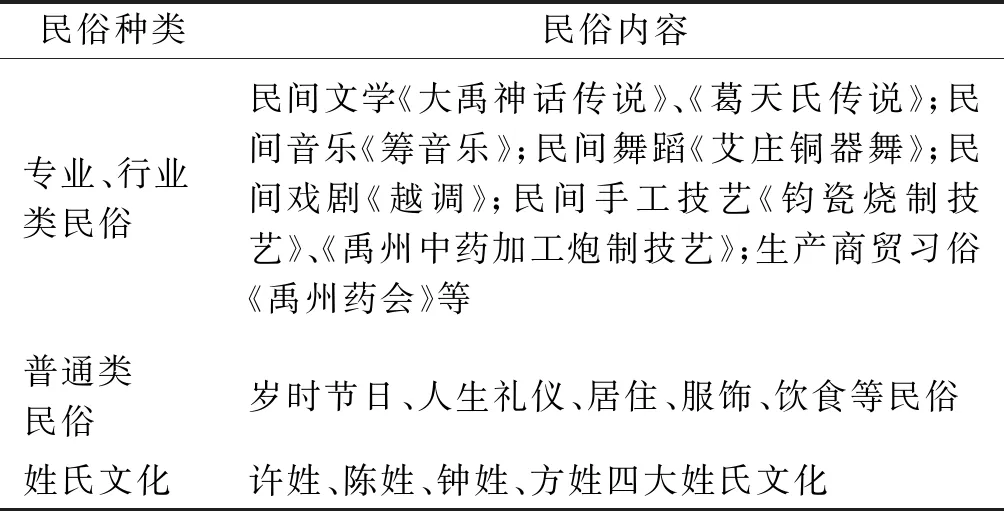

这一大类民俗具有很高的历史价值,有着深厚的文化内涵,但是由于其专业性、历史性比较强,又不常在人民的生活中出现,所以不被人们所熟悉和了解。笔者把许昌市不具吸引力的民俗旅游资源分为三类,列于表2中。那么,对于这些民俗,暂时采用完整按原样保护的方法,使之成为潜在的待开发的旅游资源,等到受欢迎的民俗旅游资源开发成熟之后,再使这些民俗文化慢慢融入其中,循序渐进,且依附于其他民俗资源开发的方式,得到继承和创新发展。

表1 许昌市民俗旅游资源分类表(吸引力)

表2 许昌市民俗旅游资源分类表(非吸引力)

二、许昌民俗文化旅游的形成因素

(一)经济因素

民俗的形成受各个不同国家、地区、民族不同的经济生活方式以及不同的生产力发展水平所制约。民俗作为一种生活文化,与经济基础有密切联系,不同的经济基础之上会形成不同的民俗习惯。如许昌的“古会”,民间简称“会”。许昌县几乎每个村子都有自己的古会日期,称这天为“过会”,人们对古会的重视程度不亚于春节。古会成立的初衷是祭神,后来却演变成了商品交易会,现在又成了商品交易会加走亲访友会。由于经济的原因形成的古庙会现在可以成为旅游动机之一,即以走亲访友为目的的旅游,加强了人们之间联系的纽带,而在庙会期间的花销,则带动了当地经济的发展。

(二)政治因素

统治者对民俗的提倡和反对将直接影响民俗的产生和传承。当前政治因素对许昌民俗文化旅游形成具有推动作用,这点在许昌三国文化上表现尤为突出。当时曹操定都许昌的决定,致使今天研究三国文化,许昌成为首选之地,而在政府的主导下,每年举办三国文化周,把三国文化旅游作为宣传许昌城市形象的重要活动。

(三)地缘因素

自然是文化的母体,不同群体在一定的自然环境中生活,任何文化的产生都具有地缘的因素。在许昌,端午习俗和其他地区既有类似也有不同,因为地理条件的影响,赛龙舟的习俗并没有形成,但在端午节有一个特殊的习俗——送扇子。女儿在出嫁的第一年,由娘家人送上亲手制作的扇子,端午节时处仲夏,此举体现了长辈对晚辈的关心和爱护。

(四)精神因素

在自然崇拜中,人们对各种自然物及自然现象都顶礼膜拜,并由此产生了影响深远的民俗现象。关公辞曹的故事,既表现了关羽的“忠义”之情,同时也突出了曹操的爱才之心,以致千百年来传为美谈。后人在许昌灞陵桥畔修建了关帝庙,大殿内把关羽和曹操同殿供奉,这在全国来说独一无二,已成为独特的文化现象。这种精神一直影响至今,还将会一直传承下去。

三、许昌民俗文化旅游的开发模式

针对许昌民俗文化旅游资源类型,笔者通过研究,现提出以下几种开发模式:

(一)主题附会模式

主题附会模式指将民俗文化主题与某一特定功能和特定的产业结合起来,形成相互依附的效果。在旅游活动和旅游项目方面精心设计,集吃住行、游购娱于一体。这种开发模式适用于第一类民俗文化旅游资源宜发展与山水风光相结合的民俗风情旅游。如位于襄城县国营林场的紫云山森林公园,其寻古朝敬区的主要景点有祭坛、古乐齐鸣馆、射猎场等,是围绕轩辕黄帝拜访大隗寻求长寿秘诀的故事而开发建设的,这里就有很多民俗文化在里面,人们在游览紫云山森林公园的同时,必然对其民俗文化有深切感受。

(二)历史街区模式

此模式又称为社区模式,是指将一个历史城市中,一处或几处完整而鲜活的城镇街区,变成一个或几个旅游景区。[2]神垕古镇区保留有较为完整的明清古街,俗称“七里长街”,不仅充分展现了钧瓷文化的博大精深和陶瓷殿堂的神奇,而且游客在此还能体会民俗、民风的淳朴和接触悠久的民间手工艺。这种模式强调民俗的原生态性,在民族居住区选择原有村落加以保护和修葺,展现其民俗的原有风貌和现实生活状况,这是一种最经济、最原汁原味的开发模式,能够提高游客的重游率。

(三)动静态结合模式

民俗文化旅游按照游客体验参与程度可以分为两种:静态模式和动态模式。[3]所谓静态模式,就是以导游为主、游客为辅的,缺乏体验性、参与性的模式,现在大部分民俗旅游开发都采取静态模式,如去禹州参观钧瓷工艺技术、中药炮制工艺等。

所谓动态模式,就是以游客作为旅游主体参与民俗旅游活动,这种模式目前逐渐呈主流式的趋向,以前以静态模式开发的景区,现在也开始慢慢向动静态相结合的模式转变。如:由于神垕古镇的开发,钧瓷旅游作为神垕最主要的民俗旅游项目,也开始逐渐尝试一些游客参与活动,游客在钧瓷大师的指导下,从打磨模型到入窑,经过烧制、出窑,亲自体验“入窑一色,出窑万彩”的神奇过程,再把自己烧制的钧瓷纪念品带回家作为工艺品摆设,增加了成就感。

(四)主题公园模式

主题公园模式是在一处专门为开发旅游项目而建造的园区,通过仿造民俗环境、民俗节日或生产生活中的某些民俗活动等,形成规模展示,表现多种不同民俗文化的一种民俗旅游开发方式。[4]许昌目前还没有典型的主题公园,但是大家熟悉的三国文化产业园大致可归类为民俗主题公园。三国文化产业园项目是目前许昌正在实施的“2348文化振兴计划”中的最重要、最大的文化产业项目,主要由三国大剧院和三国文化产业综合体两大部分组成,与规划中的灞陵湖相得益彰,互为一体,凸显了三国历史文化元素大气豪迈的风格;并将以国学娱乐化概念打造中国版的“迪士尼”,使其成为全球三国文化爱好者的朝拜地。在许昌霸陵桥附近,建造以三国民俗文化为主题的主题公园,集中呈现其民俗精华。

(五)节庆模式

节庆模式是指创新节会,或对传统节日进行开发的旅游产品形态,现已成为民俗节庆旅游开发模式的“排头兵”,这不仅是各地政府推动的结果,更是人民的迫切需要所致。节庆旅游活动具有能够使主题更加突出、全民参与性强等优点,一旦策划成功,不仅可以在旅游市场上,还会在全国乃至全世界产生深远影响。而且随着一届届活动的举办,在总结以前活动经验基础上,在新一届节庆创意上都会有不少创新。所以节庆旅游模式不仅使民俗代代传承,还可以创新内容和形式。如鄢陵花博会,已举办13届,每届的主题均不同,但都是和生态绿色有关,届届传承,在此基础上的主题创新,都与当时的政治经济社会文化生活有着十分紧密的联系。

另外许昌的宗教民俗也属于节庆模式,许昌的宗教民俗主要表现在信教徒做礼拜,每到特殊的重大的宗教纪念日去寺院、道观等地方念经讲道等等,每到春节,去寺院烧香拜佛祈祷的人更是人山人海。我们从宗教发源史可以知道,有宗教的地方,必定有依山傍水的环境,很适合养生,从而也有很深厚的文化内涵。所以,今后许昌宗教的发展可以以集祭拜、养生、文化于一体的模式发展。

(六)陈列博物馆模式

博物馆是永久陈列或保存各种文物、图书、标本、模型的场所,分有历史、自然、科技、民俗等不同学科的博物馆。民俗博物馆可以收集、保存古今有价值的民俗品物,丰富民俗学科宝库,推进民俗学运动的发展。[5]许昌市目前主要有三大民俗博物馆:许昌博物馆、中原农耕文化博物馆和禹州钧瓷窑炉博物馆。博物馆内都体现着丰富多样的民俗文化。许昌博物馆是一个综合性的博物馆,民俗类特色的藏品是砖瓦类,特别是中型不空心画像砖独具特色,每年都吸引大量游客特别是青少年到博物馆参观学习,被河南省文物管理局命名为河南省优秀爱国主义教育基地。中原农耕文化博物馆,再现千年农耕文化习俗传统。禹州钧瓷窑炉博物馆是世界上第一个集中展览钧瓷窑炉的博物馆,是民族文化遗产抢救工程的重要组成部分,也是我国钧瓷烧制的历史见证。钧瓷窑炉博物馆的所有窑炉全部按照当年的形状、规格、内部结构和所用燃料建造,力求原汁原味,恢复原貌。许昌完全可以充分利用博物馆模式,发扬并继承传统民俗文化。

[1] 任冠文.论民族文化旅游资源的开发与保护[J].广西民族研究,2006,(1):177-181.

[2] 陶犁.民俗文化旅游产品开发探析[J].思想战线,2002,(4):45-48.

[3] 周武生,邓梅.体验式旅游资源开发模式探讨[J].湘潭大学学报(哲学社会科学版),2005,(2):166-168.

[4] 陈南江,吴月照.略述民俗文化的旅游开发[J].特区理论与实践,1997,(10):37-39.

[5] 党红星.民俗文化旅游资源开发经营模式分析[J]. 济南大学学报(社会科学版),2008,(2):87-90.

责任编辑:师连枝

2015-01-10

2014年度许昌市社会科学规划课题:“许昌民俗文化的继承与创新研究”(13)。

李琼(1985-),女, 河南永城人,硕士,许昌学院旅游学院教师,研究方向:旅游管理、旅游资源规划与开发。

F592.7

A

1671-9824(2015)03-0135-03