浅析石犁与石耜的形制及用途

洪开荣

(广东省云浮市博物馆,广东云浮 527300)

浅析石犁与石耜的形制及用途

洪开荣

(广东省云浮市博物馆,广东云浮 527300)

生产工具在人类进化史上的重要意义,在于其在真实还原史前时期的社会风貌方面,可作为相关的左证材料。通过对中原地区彩陶文化遗址发掘出土的史前生产工具进行有系统地收集、分析与解释,探索它们的应用方面和范围,并进行科学地命名,并就牛耕技术的起源及发展做了初步的探讨。

史前时期;石犁;石耜;形制;用途

我国史前时期考古成绩斐然,发掘出土的实物在真实还原史前时期的社会风貌方面,可作为相关的左证材料。尤其是发掘出的史前时期大批农业生产工具,在研究史前时期人类的生产力状况方面,也可以作为不可多得的实物数据。前苏联学者约瑟夫认为决定生产力发展水平的是生产工具的制造和使用。足见生产工具在人类进化史上的重要意义,它既是人类征服与改造自然的概量,更是衡量生产力水平的标准。有鉴于此,学术界应利用发掘出来的史前生产工具进行有计划、有系统地收集、分析与解释,探索它们的应用方面和范围,并进行科学的命名。文章就中原地区彩陶文化的两类石制生产工具的命名与用法,做了初步阐述。

众所周知,中原地区重点发掘的彩陶文化遗址数量多序列全,在众多出土的实物数据中,归类为生产工具的大多是打制石器。诸多学者将这类石器中形体较大的命名为“石犁”与“石铲”。作为史前生产工具,却鲜有人研究它们的形制与用途。但是在彩陶文化时期出土这类生产工具,有必要确定其形制及其用途功能,探索史前时期社会的生产力状况。

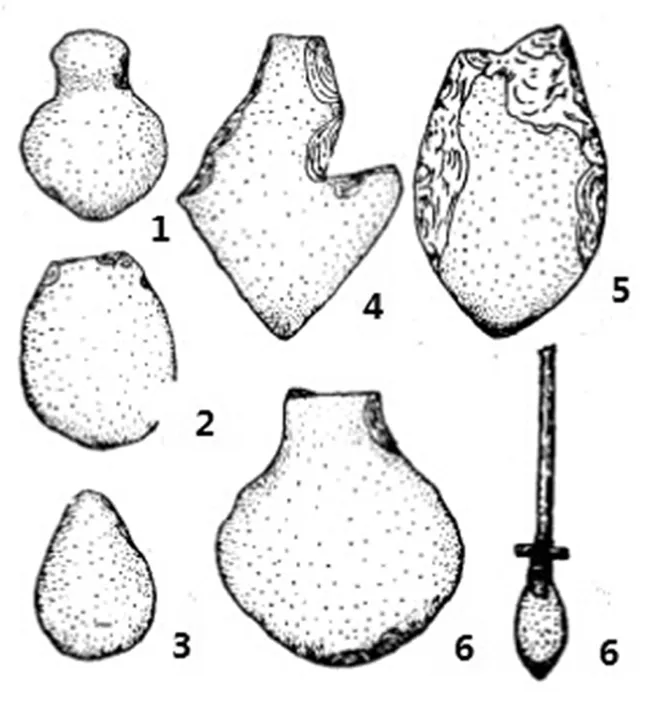

一、所谓“石犁”实为石耜

据统计,被定名为“石犁”的工具在中原地区就有7处遗址出土过,即河南陕州古城南庙底沟文化出1件,长0.3米,被称为形体较大的石犁;汝州市大张庄发现4件,其中1件长0.2米(图1-1);涅阳赵湾发掘出3件,最长达0.23米(图1-2);云阳二郎岗出土1件,长0.16米(图1-3);云阳下店出土1件,长0.16米(图1-4);宛都黄山出土1件,长0.29米(图1-5);顺阳下集出土2件,最长为0.2米(图1-6)。

图1

因此,所谓“石犁”的形制及构造是:为减少阻力,下面一头有尖刃,方便插进土里;顶部较厚带把儿,把儿两边带有未经磨光的毛茬儿,比较容易栓牢木把。但依据相关文献的记载,从其形制及特征看,是“耜”而非“石犁”。石耜把儿附带一件木制把儿,它是由稍微经过改制的木棒加工而来,木棒的下面一头被分成两部分夹在石耜的把儿,用粗绳盘绕结实,然后在木把的下面一头栓牢一根码子,方便使用时用脚踩,刃部随之深入土中。在犁田过程中,根据需要可于把儿拴一条绳方便农民操作,两人共同犁田。

彩陶文化时期出现了这样的农业生产工具,其影响深远意义重大。众所周知,彩陶文化阶段人们已经有了固定的起居场所,种植业与畜牧业有了一定的发展,混合农业已经作为氏族社会的社会经济结构,假使石斧的功能是锄去地里生长的杂草的话,则石耜就是用来把干硬的土地捣碎,使植物更好地生长,为种植农作物创造条件。这些农业工具的发明,当时社会生产力发展状况,由此可见一斑。

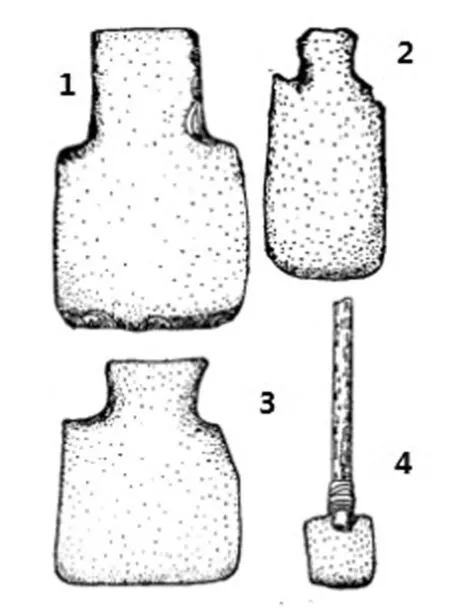

二、所谓“有肩石铲”实为“石臿”

至于此类农业工具的分布地区,位于中原地区的彩陶文化晚期的遗迹中存在于3个地点:商都后庄王发掘三件,其中一件长0.22米、宽0.14米(图2-1),矩形带把儿,刃部呈圆弧状,发见有使用过的痕迹且磨得很光,可见把儿两边已经过稍加打制;商都林山寨发掘出两件,此中有件长0.4米、宽0.09米(图2-2);汝州市大章水库发掘出一件长0.18米、宽0.15米(图2-3),其做工与商都发掘出土的大体相同。这类“有肩石铲”的形制与特征是:刃部大体呈平面或圆弧状,剖面呈形,可分为正面与背面;把儿两边有经过略加打制的中间细两头粗的毛茬,比较容易栓紧把儿,因此带有绳索的勒痕。操作时,手执持把儿,刃插入土中呈“ ”形,就可用于挖土和松土,与之后出现的锹相似。此类农业工具不应称为“有肩石铲”,而是称之为“石臿”。所谓“臿”是一类掘土工具。臿和石铲的用途迥异,类似牛脷,是除草和疏松土壤表层的农具,其用途与今天的锄头相似。石臿、石耜与石铲均为同一时期出现的农业生产工具,它们有不同的构造,就应当具有不同的使用范围。因此,应当依据形制与功用进行科学的定名。假如不注重其功用随意起个名称,会产生一定程度的混淆,不利于从农业生产工具方面研究史前时期的生产力发展状况。

图2

三、两个关涉问题的探讨

关于耒耜,有学者认为它是一类农业工具的两个组成部分。此种见解有待进一步探讨。耜的发掘及分布地区上文已提及,这里不再赘述。耒主要分布于新石器时代晚期文化遗存中,可见有双齿木耒的印迹,遗憾的是并未带有与石耜类似的“锹头”。并且于同一位置的彩陶文化层中发掘出的石耜,也未见装有类似“双齿耒”的印痕。此外,还可以从殷商甲骨卜辞中得到印证。由此可见,耒与耜是两类构造及功用不同的且是先民不可或缺的生产工具。

至于牛耕技术的起源:有些学者将最初的石耜称之为石犁,这种观点有待商榷,因为其必然联系到犁的起源问题。这个问题引发学术界的激烈讨论,产生了诸多观点。但迄今为止,缺乏充足的实物资料左证彩陶文化时期已经出现了牛耕技术。因此,将石耜等同于石犁是不科学的。“犁”字在契文中被写成“垫”、“物”,三个会意字可以推断出牛是最关键的,犁离开了牛便无法操作。假若没有牛则丧失了牵引拉力,就只能采取人工操作的方式,那就超出了“犁”的范畴了。而且用牛做牵引拉力的耒也绝非是木制的双齿耒和石制的耜,因为它们均非以牛作为牵引动力的。可见犁是由先民在使用耒和耜的基础上演化而来,耒、耜分别演化为犁的辕和铧。也即由史前时期的耒耜农耕发展到青铜文明的牛耕技术。因此,青铜器的出现使牛耕技术得到逐步推广。古代农业生产工具的演化进程是离不开当时整个社会的物质生产基础的。

[1]慈鸿飞,李天石.中国历史上的农业经济与社会[M].兰州:兰州大学出版社,2002.2-9.

[2]陈文华.农业考古[M].北京:文物出版社,2005.80-87.

[3]朱乃诚.中国文明起源研究[M].福州:福建人民出版社,2006.238-245.

[4]张东霞,孙良刚,许蕾.考古中国[M].北京:中国青年出版社, 2006.32-36.

[5]于杰,等.北京文物与考古[M].北京:北京燕山出版社, 1991.76-85.

[6]朱萍.文物鉴定与考古系列讲座[M].北京:中央民族大学出版社, 2007.105-109.

[7]闻衡.中国考古史话[M].哈尔滨:黑龙江人民出版社, 1995.92-96.

The form and use of stone plough and Shi Si.

HONG Kai-rong

(Yunfu City Museum, Guangdong Yunfu 527300)

Important production tools in the history of human evolution, is the reduction of social features in prehistoric times in real terms, as related proof materials. The collection, systematic analysis and interpretation by production tools unearthed in the Central Plains region of prehistoric pottery culture ruins, and explore the scope of their application, and scientific name. And the origin and development of cattle farming technology to do a preliminary study.

prehistoric stone; stone plough; Si; construction; application

2015-07-06

洪开荣(1984-),男,广东云浮人,云浮市博物馆助理馆员,硕士。研究方向:史前考古及文化遗产保护。

K876.2

A

1008-8156(2015)03-0061-02

修回日期:2015-08-01