体育教学中如何加强对中学生心理健康的培养

文/杨捷

一、前言

一直以来,体育教育以技术教学为主,而忽略了对学生健康心理品质的教育培养。正是因为这样,导致体育教学在不同程度上单一、不协调地发展。我们是一所农村中学,大多数学生属留守家庭。大部分的家长不断追求学生的知识教育,过分重视智力的发展,往往忽略其他非智力的平衡发展。我任教的是初中二年级的学生,他们正处于青春期。生理上的巨大变化,社会上的拜金主义,还有学生升学压力等等,引发学生心理上种种矛盾的碰撞,而造成他们产生一些自卑、人际关系敏感、行为异常、心理承受力差等心理问题。

因此,作为一名体育教师,我想通过体育教学来培养他们良好的心理。学年初建立学生的心理健康档案和身体素质档案,通过一学年渗透心理健康教育的体育教学活动,学年末再次对学生进行心理健康和身体素质测定。并对前后两种数据进行对比、分析,得出结论。

二、具体步骤

(1)建立任课班级学生的身体素质档案

确定测试:身高、体重、肺活量、立定跳远、坐位体前屈、800米 (女生)/1000米 (男生)。

(2)确定采用国际症状自评量表 (Scl—90),测试以下十个方面:

F1躯体化因子、F2强迫症状、F3人际关系敏感、F4忧郁因子、F5焦虑因子、F6敌对因子、F7恐怖因子、F8偏执因子、F9精神病性、F10其它

三、体育教学过程中对中学生心理健康的培养

在这一年的体育教学活动中,我通过以下几个方面来培养学生的心理品质。

(1)建立融洽和谐的师生关系

教师的教学理念要改变,要注重教学过程而不是教学结果。如果学生能够重视学习过程的参与度,那么就会在学习过程中体验到乐趣。

教师首要的是要改变自己的心态,用平等和爱心来对待每一位学生。不要用命令的语气来支配学生;要把老师和学生放在同等的位置来认真对待,设法让每一位学生的正当合理的需求都得到满足。教师要善于运用”语言”和“肢体”等非语言的方式,来表达自己对学生的认可。如:鼓励的语言、表扬的话语、赞许的目光、点头的肯定等等。总之,教师要对学生负责,对学生真心诚意,才能赢得学生的爱与信任。这样良好的师生关系才能建立起来。

(2)培养学生的兴趣

兴趣是最好的老师,也是学生主动参与学习活动的最大动力。

1.加强体育理论知识的传授

按照体育教学大纲的基本要求,要加强传授体育基础与基本理论知识。例如:小腿扭伤要冷敷,24小时之后才能用药;肌肉酸痛用热敷,既减轻了酸痛又可以消除疲劳等。学生不仅学到了基本知识,又满足了他们的求知欲望。

2.教学内容和运动量的控制

根据学生年龄段的生理特点与特征,选择合适的教学内容和内容设置。例如:内容太难太多,不易完成,学生就会产生消极抵触的心理。还要安排合理的运动量、运动强度和练习密度。例如:学生在练习中运动强度大一点,练习密度要少一些;反之,练习密度要大一些。如果运动强度和练习密度没有控制好,照样会降低学生学习与锻炼的积极性和主动性,难以激发他们学习的兴趣。

3.教学形式要多样化

首先是内容的合理搭配与变换,其次要克服单调呆板的教学方法。在体育课中融入竞争性、游戏性和趣味性等教学方法和手段,充分调动学生学习的积极性和主动性,激发他们良好的动机,培养起他们对体育锻炼的爱好和兴趣。

(3)教学内容不同,对学生心理健康教育的作用也不同。

根据所要培养学生的心理品质,选择不同的教学内容。如:要培养学生勇敢、坚强、坚忍不拔的品质,磨练学生奋勇拼搏、奋发进取的良好的心理素质,就选择田径类的运动项目。要培养学生的集体意识、互帮互助、互相关心、胜不骄、败不馁,共同奋勇拼搏的集体主义精神,就选择篮球、排球、足球等球类教学。要培养学生不怕摔倒,不畏挫折,勇于承担风险,勇于挑战困难的精神,就选择游泳、体操类的运动项目。要培养学生与人交往、沟通,融入到体育活动中,从自我封闭的意识中解放出来,消除隔阂,相互交流,形成融洽和谐的同伴关系,就选择体育游戏类的活动。

根据学生的不同性格,选择不同的教学内容。如:有的学生不合群,性格内向,应采用鼓励、激励的方法,创造机会多让他们发言练习。改善他们的个性,慢慢适应、融入到团体、班级里。可参加的体育项目有——接力赛、篮球赛、足球赛、拔河等集体性项目活动。有的同学,做事优柔寡断、举棋不定,为了培养他们果断坚定的信念以及百折不饶的良好心理,应参与5米三向折回跑、跨栏跑、乒乓球、羽毛球等灵活性的活动。有的学生胆子小,做事怕失败,怕被人取笑,培养他们走自己的路让别人去说的大无畏、勇于跨越障碍的心理品质,应该让他们参与游泳、投掷等冒险性的活动。有的学生容易冲动,比较急躁,应培养他们学会控制自己情绪的能力,改变他们动不动就爱生气的性格,应通过耐力跑、慢跑、下棋、骑自行车等耐力性活动。有的学生信心不足,应该让他们参加相对来说容易提高成绩的运动项目——跳绳、跑步、广播操等简单的活动,容易感觉到自己成绩的进步,从而增强自信心,提高成就感。有的学生很自负,既要引导他们明确自己的优势,也要适当地挫一挫他们的锐气,让他们和水平高于他的对手比赛,或者参与耐力跑、负重跑等难度大的项目,让他们知道天外有天,人外有人,以改变他们骄傲的心态。有的学生抗压力差,遇事容易紧张,应多参与激烈的比赛活动——篮球赛、排球赛、足球赛等。培养他们遇事冷静、沉着,不慌不忙良好的心理品质。

(4)不同的教学方法对心理健康的影响。

在体育教学活动中,采用的教学方法:

1、比赛法,它具有竞争性强的特点,可以激发学生的战斗力,促进学生形成积极向上、克服困难的心理品质。

2、游戏法,它具有简单易行,不仅能大大提高学生学习的积极性,还可以陶冶学生的性情,是培养学生良好的心理品质的有效方法。

3、分组互助学习法,它加强学生之间良好的沟通,培养学生的协调能力,促进融洽、和谐、互助友爱的人际关系。

4、启发式教学法,它启发了学生的情感,激发学生的学习兴趣,引导学生主动学习。

5、调整法,它可以放松学生紧张的心情,缓解学生的焦虑情绪,是一种调节心理的好方法。

此外,还有转移自慰法,间接沟通法,冷静思考法,移情体验法,角色扮演法,模拟训练法等。这些方法在体育教学活动中合理地运用,对培养学生心理健康起到良好的效果。

(5)多样化的教学手段对学生心理健康的影响

1、环境的变化,平时练习与比赛的环境不一样,对心理产生的压力也不一样。因此要提高学生抗干扰和生存适应的能力,就得经常变换环境。

2、互换角色和地位,足球、篮球、排球等比赛中,前锋、中锋、后卫位置不一样,扮演角色也不一样。因此要多换位置,让学生体验不同的角色。这样,可以培养学生适应能力、组织能力和善于沟通的能力。

3、异性效应。大家都知道,男生喜欢在异性面前表现自己积极美好的一面,因此可以合理利用学生的这一特点,培养学生积极向上,健康的人格。

4、竞赛。每位学生都有不服输的特点,在教学活动中适当地引入竞争,不仅能激发学生学习的积极性,还有利于提高学生的竞争意识、独立意识和自我学习的能力。

总之,多样化的教学手段可以充分调动学生的学习兴趣和学习主动性,从而对中学生心理健康起到良好的作用。

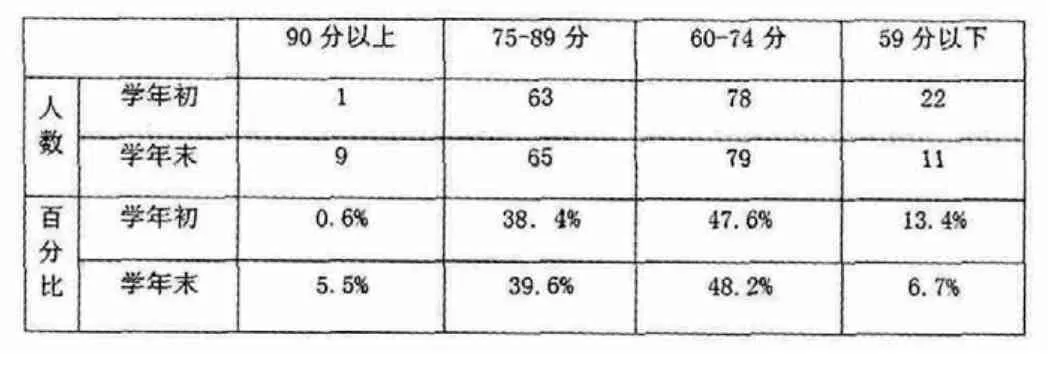

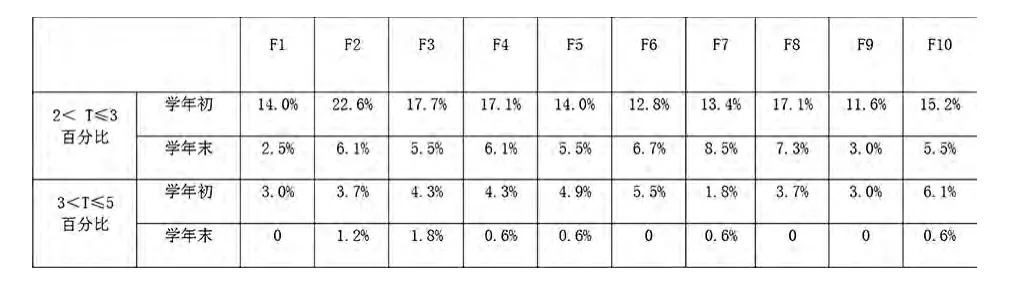

四、学年初与学年末体育成绩、Scl—90对比统计表。结果如下:

体育成绩统计表

症状自评量表 (Scl—90)统计表

从体育成绩统计表可以看出:学生优、良、及格的人数在增加,不及格人数在下降。从Scl—90统计表可以看出:F1到F10,不管2<T≤3区间还是3<T≤5区间,百分比都有明显的下降,这说明学生心理健康症状趋向正常,体育教学活动对心理健康产生了积极的影响。从而证明了在这一学年的体育教学活动中对中学生心理健康的培养是有效和可行的。

五、总结

总之,体育老师要树立心理健康教育的观念,并结合合理有效的体育教学活动帮助学生形成健康的心理品质。教师应该充分挖掘出体育运动项目的不同特点并作为心理健康教育的良好素材。通过建立和谐的师生关系,培养学生的兴趣,选择不同的教学内容,合理的教学方法,适宜的教学手段,达到有计划地促进学生身体和心理的健康成长的目的。

[1]刘卫民,李平《体育教学中实施心理健康教育论纲》《湖北师范学院学报 (自然科学版)》2003年01期

[2]熊亚红等《大学生心理健康状况与体育教学模式的探讨》《现代教育科学》2005年09期

[3]苏肖晴,陈琦,关文明《体育教学原理与方法》,长征出版社,2000年5月

[4]马启伟主编, 《体育心理学》 [M].高等教育出版社,1996、3