认知观下预设功能新解与翻译课堂构想

房艳艳

(浙江海洋学院外国语学院,舟山 316022)

认知观下预设功能新解与翻译课堂构想

房艳艳

(浙江海洋学院外国语学院,舟山 316022)

19世纪末,为了更科学地解释语义和逻辑的有关现象,哲学家和逻辑学家创造了一个新术语,这就是“预设”。直至20世纪70年代末,“预设”的有关研究基本局限在静态语句内。认知科学的崛起迅速扩展了研究者的视野,语言学家们开始关注其认知规律及其在认知中的功能。在此背景下,以认知科学和认知语言观为理论框架,探讨了认知文本生成的过程,并据此重新阐述语篇预设的功能。认知观下“预设”的功能新解极大地触发了笔者对目前翻译教学的思考,尝试提出情境式翻译课堂的构想,期望对翻译教学及“预设”理论的充实有些许贡献。

预设;认知文本;情境模型;情境式翻译课堂

自19世纪末预设(presupposition)概念提出至今,预设理论体系逐渐丰实,相关研究包括:预设的概念、本质、功能、触发机制、触发语类别等等。预设研究出现语用转向后,认知科学的崛起进一步拓宽了预设研究的视野,研究者们开始多角度关注预设在认知中的运行规律。上世纪90年代末以来,翻译逐渐成为认知科学研究的领域之一,认知心理学、人工智能心理学等对翻译过程进行了多角度、多维度的探索,旨在描写翻译活动的认知规律。那么,语篇预设的认知过程与翻译能力的培养有何关系?能否据此构想出新型的翻译课堂?这些课题是本文研究兴趣所在。

一、预设概梳

(一)形式预设和预设触发语

1892年德国逻辑学家弗雷格在《意义与所指》一文中首次使用“预设”来解释语义和逻辑现象。弗雷格认为预设区别于句子的蕴涵,例如,“我吃过饭了”蕴涵“某人吃过饭了”,其否定句“我没有吃过饭”不含此蕴涵,但共享“存在我这样一个人”的预设。随后,预设作为一个新的哲学课题得到广泛关注。预设理论在20世纪80年代前的发展基本局限在逻辑、真值和语句范围内,转换生成语法、格语法以及语篇表征等理论都对预设理论的充实做出过贡献。预设并非存在于语符的表层,而是由语符表层结构触发,人们称之为预设触发语。莱文森(Levinson)归纳出13类预设触发语[1]:确指描述语、定指结构、叙实动词、状态改变动词、反复词语、时间从句、疑问句、比较句、反事实条件句、分裂结构等,见下列例句。

例1 It wasn’t Mr.Lee that broke the promise.(分裂句预设了“Someone broke the promise.”)

例2 The table is close to the door.(定指词语预设了“There is a table.”)

例3 The drunkard did not stop insulting his boss.(状态改变动词stop预设了“The drunkard had been insulting his boss.”)

预设触发语的语义本身不是预设,它诱发预设。

(二)预设的语用转向

20世纪70年代后期,形式预设的局限性受到语用学理论的挑战。预设投射等课题的相继提出最终导致了预设的语用转向。语言学家们(Borg、Carson、Sperber&Wilson、Atlas&Levinson)相继表示预设理论需要考虑语境要素。Levinson、Grice 和Stalnaker认为,预设研究既要基于句子的形式分析,又要考虑语境、说话人的动态影响,这使预设研究呈现出多维复杂的局面。格莱斯(Grice)提出“合作原则”[2],认为说话者在会话中要遵循关联合作的原则,否则会话不能推进,所以预设需要满足交际双方的共知性和语境合适性。斯多纳克(Stalnaker)[3]从认知角度提出了公共信念理论:认为预设是说话者对共有交际背景的信念,它可能是单方面主观的信念,也可能随着交际的发展被撤销,也可能被重置,见例4。

例4 甲:刚才是你在唱歌吗?

调研结果显示,不同学科用户对学术资源的载体类型需求有所不同。化学、材料科学与工程、土木工程、经济管理科学与工程等多个学科用户在围绕资源服务载体的问题征询时,不约而同地优先推荐电子资源或网络出版模式,还有部分用户提出通过移动端访问学术资源的意向,调研结果总体贴合移动互联时代学科用户的使用习惯。而法学学科用户希望提供权威机构的各类案例库等电子资源,而针对领域经典著作、学科核心期刊资源,用户则希望提供纸本服务。

乙:没人在唱歌。我在睡觉。或许是我做梦在唱歌?

甲的问话预设了“有人在唱歌”,乙的话撤销了甲的预设。

(三)预设的功能

交际中,说话者把已知的信息设置为预设以实现语言的经济性原则。如上例2中,说话者并不会把预设“There is a table”显性设置在话语中,“有一个桌子,桌子挨着这个门”的说法使表达繁复啰嗦。提高表达精确度是预设的第二个功能,见例5。

例5 这么个问题,她是反复思考啊,才想出个所以然。

“才”诱发的预设“她的思维能力不够好”,帮助听话者精确把握说话者的立场。促进表达连贯性是预设的第三个功能。预设首先是交际的起点,断言的背景,随着交际的发展,新的断言转化为背景,成为预设,推动交际信息流顺利发展。

二、认知观与认知文本生成

人类的历史就是认知的历史。认知是人类对客观世界的感知和经验的结果,是人类与世界相互作用的结果。认知的起点是基本概念。逻辑学认为:概念是反映客观事物特殊属性的思维形式。概念帮助人类进行判断、推理并获取新概念,从而扩展认知。概念是以框架结构存储在人脑中,框架就是认知中互相关联的概念组合,是人脑归类存储信息的基本方式,是人类获取新信息的背景和基础。认知框架存在于人的心理认知中,它是动态即时生成的概念网络[4]。部分已经实现语符化的框架趋于静态,有静态特征,如专有名词的认知框架等。未实现语符化的框架趋于动态,其与多个框架交叉关联,有多维特征。每次新认知都需要借助一个已有的认知框架[5],而激活旧框架吸纳新概念依赖新旧间的关联性。

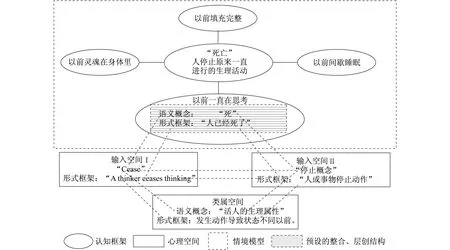

认知语言学认为语符本身不具意义,语符的功能是激活心理表征,生成语义。概念整合理论(Conceptual Blending Theory,简写CBT)[6]是研究意义的心理建构过程及其规律的工具之一。一个基本的概念整合过程涉及四个心理空间:两个输入空间、一个类属空间和一个整合空间。概念整合就像一个车间的加工过程:“外来原料”(认知对象的心理表征)构建输入空间Ⅰ,“工厂自有原料”构建输入空间Ⅱ,“两种原料”凭借类比关联发生映射,相似概念跨空间映射构建类属空间,类属空间据此实施多步骤加工,“生产”出层创结构构建整合空间,层创结构是基于“原料Ⅰ和Ⅱ”却异于它们的“新产品”。这个信息加工过程体现认知的两个特点:一是为了获取意义,心理空间会即时构建一个结构体;二是人对客观世界的认知必然因个体不同而存在差异,认知的结果有不可预测性。为获取文本意义而建构的心理表征结构体,本文称之为认知文本。

情境模型理论[7]认为文本的认知不仅是基于文本自身的建构和心理表征的提取,还包括文本激活情境的建构和提取。情境是能够产生生物学意义和社会学意义的具体环境,这种环境可以激发人的情感、改变人的情绪、影响人的心理活动。而情境模型是具体情境的心理表征,它具有时间、空间、因果、意图、主次地位等多维性。心理学认为人对文本的认知建立在三个层次上:1)语符的表层表征;2)文本语符意义层级结构的基础表征;3)结合读者自身先验情境的情境模型。认知文本的生成是发生在心理空间内,文本基础表征激活相关概念和框架、运行概念整合、形成层创结构、层创结构进一步建构情境模型、情境模型作为基本单位互相联结即时构建了认知文本。认知文本的生成是语篇理解的心理过程,它仍处于动态构建中,它的框架网络可即时延伸或收缩。认知文本的稳定性是相对的,与语篇文本的基础表征和读者的认知框架切合度越高,其相对稳定性越大。随着文本意义的不断获取,情境模型不断经历认知推理的动态选择,选定频率最高的情境模型最终组成相对稳定的认知文本。

三、认知文本生成与语篇预设功能新解

语用情况的复杂性使语言学家已经认识到预设研究局限于句子层面远远不够,语篇层面的预设研究更具价值。目前认为语篇预设有三个基本功能:一是作为背景引出断言信息;二是调整语言表达的精简度;三是保障语篇信息流的通畅和连贯。基于认知语言观,本文尝试从认知文本生成角度阐释语篇预设的功能。如上文对语篇的认知是构建认知文本的动态过程,宏观来看,语篇预设的基本功能为:一是初始认知语境、导向认知文本建构;预设的背景功能实质是语篇作者认知心理的一部分,是他主观认为可以与读者共享且不需要明示的部分。语篇文本生成中,预设内容隐藏在句子整体意义中,由语言表层触发。语篇预设发挥连贯功能时,预设充当“导游”导向语篇的信息流,导向情景模型的构建,如时间维度的导向、空间维度的导向等。只要读者获得预设的表征,就如追踪到了作者撒在地上用作路标的花瓣。二是规约认知文本的动态构建。认知文本理论上可以无限扩展,事实上它的扩展要受到预设与认知框架的协商规约,与预设和认知框架关联度越高,受到的规约越大。微观来看,其基本功能有:1)为情境模型提供个性细节。情境模型是一种“通用骨架”,语篇认知文本内的情境模型需要经过局部修改和概念填充。语篇所有旧信息都成为下文的预设,这种情况下的预设为情景模型提供“血肉”。2)标识情境模型之间的界限。语篇作者常常设置预设组,一组预设围绕在一个预设核心周围,可以界标一个完整的情境模型。本文选用《恩格斯1883年3月17日在马克思墓前的讲话》(下文简称《讲话》)为例:

第一段:On the 14th of March,at a quarter to three in the afternoon,the greatest living thinker(5)ceased to think.He had been left alone for scarcely two minutes,and when we came back we found him inhisarmchair,peacefullygonetosleep—but forever.

第二段:“An immeasurable loss has been sustained both by the militant proletariat of Europe and America,and by historical science,in the death of this man.The gap that has been left by the departure of this mightyspirit will soon enough make itself felt.”[8]

《讲话》开篇两段语义紧密连贯。两段话中包括一组预设触发语:状态改变动词cease、left和go;定指名词the loss、the gap和the departure。以cease为例,概念整合过程形成层创结构(如图1),层创结构中包含了预设的概念表征“(人)以前一直在进行思考动作”。这个层创结构激活了“思考”和“不再”的认知框架开始构建“一个人不再思考”的情境模型。以“以前是活的”为核心的预设组的认知框架包括“以前一直思考—以前是间断性睡眠—以前存在—灵魂以前在躯体内—以前填充完整”,预设组导向以“死亡”为界标的情境模型的建构成功。它相对独立稳定,与其他情境模型联结,不断建构出语篇的心理表征结构体——语篇的认知文本。情境模型的构建是以预设概念表征为导向,一旦情境模型的建构超出了预设群的概念范畴,预设会对其建构规模实施规约。微观层面看,预设因其是特定语篇内的预设而为情境模型的构建提供个性细节,情境模型是抽象框架的组合,是对客观事物的范畴概念化,所谓的“骨架”。语篇预设心理表征包含语篇的特定概念,填充情境模型,所谓的“肉”,它使同一情境模型在不同的语篇认知文本内表现不同。随着语篇信息流的延伸,新预设与已有预设群的认知关联度也标识情境模型的界限,如《讲话》的第三段:“Just as Darwin discovered the law of development of organic nature,so Marx discovered the law of development of human history:the simple fact,hitherto concealed by an overgrowth of ideology,that mankind must first of all eat,drink,have shelter and clothing,before it…”

图1 预设的整合与情境模型关系图Fig.1 Relation diagram of presupposition’s integration and situational model

第三段未出现与“死亡”相关联的预设,所以在《讲话》的认知文本中,第三段中的预设群的心理表征构建了新的情境模型,但它与上述情境模型依然关联并存于同一个认知文本中。

四、语篇预设与情境模型式的翻译课堂构想

认知语言观对翻译能力的阐述主要为:翻译能力不是“语符”的转换能力,而是在心理认知环境中构建新的特定情境并生成译文的能力[9]。翻译能力本质上决定于译者心理构建认知文本的能力。传统的翻译课堂主要以翻译技巧和策略为主题,依据对翻译结果(译文)的评估归纳出翻译技巧,例如:转译法、增词法、抽象具体转换法等。严格说,这种教学方式并不符合认知规律。“认知能力、语言能力和交际能力共同构成了翻译能力,认知能力是三项能力的根本,即高质量翻译能力的获得要依赖认知能力的提高。”[10]

受到认知文本生成过程的启发,本文尝试构想情境式翻译课堂。情境式课堂是指在翻译教学中加入强化预设功能的情景模块。新型翻译课堂包括三个阶段:情境仿真;任务文本情境分析;译文输出和自省。认知文本生成的基础是情境模型的生成,翻译意识和能力的培养应首先开始于情境的仿真教学。建议设立翻译教学实验室,运用综合教学手段(多媒体等)模拟情境,为学习者在认知环境里构建情景通用模型提供可能性。情境模块需包含两个衔接板块:一是新信息的输入板块;二是学习者的角色代入板块。仿真情境并不是生活原型,而是强化预设后的仿真情境。新信息的输入板块强化预设的线索、界标功能。角色代入是一种体验过程,把学习者的认知方向从“结果—过程”转向为“过程—结果”,完善稳固认知框架。以下列翻译任务的情境式课堂构想为例:

例6 …they held a special meeting for children to bring the young lambs to the fold.That night I was escorted to the front row and placed on the mourners’bench with all the other young sinners,who had not yet been brought to Jesus.[11]

例6是一个以基督教为背景的语篇,基督教文化是英语文化的基石之一,但对一些中国学习者来讲并不熟识。源语读者的认知内,预设触发语群“children-the young lambs-the other young sinners”整合后形成的含有预设概念的层创结构能够顺利激活融入“基督教”相关的认知框架,构建出“入教”的情境模型。这个情境模型内包括:基督(Jesus)—原罪(sin)—救赎(saved);羊羔(lambs)—罪人(sinners)—羊群(fold);教堂(church)—忏悔(mourn)—长椅(bench)等心理表征。

情境式课堂的第一阶段设置在学习者阅读任务文本前。课堂仿真情境的输入板块首先要对预设触发语进行显性强化重置。以“the young lambs”为例,如果选用文字介绍和图片补充的输入方式,可加入“羔羊”代表的教义来强化它的预设;如果选用视频的输入方式,可加入耶稣以牧羊人形象出现的片段。情境模拟的第二板块的核心是学习者的角色体验。如果选用角色扮演的教学方式,可以对角色的语言、动作和表情做细化要求。第二阶段任务文本的情境分析是语篇认知文本生成的主体阶段。这个阶段的首要的要求是学习者能够在任务语篇中准确识别预设触发语以及预设群的界标。第三阶段是译文的输出和自省阶段。自省阶段是认知文本的再次构建,鉴于认知的不可预测性,每次构建的认知文本都会表现出整体相似和局部的不同。

五、结束语

认知语言观为描写语言活动提供了强大的理论支持。语篇的理解不仅是语言层面的解码过程,更是认知文本的构建过程。预设在这个过程中扮演重要角色,既导向情境模型的生成,又以预设群的方式标识情境模型的界限,规约认知文本的生成。翻译涉及两种语言间的转换,是一种心理认知活动。在翻译课堂内强化预设触发语的识别,以及借助语篇情境内预设群的导向和规约功能,这个情境式翻译课堂的构想也许可以开启翻译能力培养的新思路。

[1]Levinson S C.Pragmatics[M].Cambridge:Cambridge University Press,1983.

[2]Grice H P.StudiesintheWayofWords[M].Cambridge:Harvard University Press,1989:21-35.

[3]Sperber D,Wilson D.Relevance:Communication and Cognition[M].2nd ed.Oxford:Blackwell,1995:136.

[4]Bartlett F C.Rememering[M].Cambridge:Cambridge University Press,1932:65-80.

[5]Anderson R C.Thenotionofschemataandthe educational enterprise[C]∥Anderson R C,Spiro R J,Montague W E.Schooling and the Acquisition of Knowledge.Hillsdale:Lawrence Erlbaum Associates,1977:415-431.

[6]Fauconnier G.Compression and emergent structure[J].Language&Linguistics,2005,6(4):523-538.

[7]Van Dijk T A.Macrostructures:AnInterdisciplinary Studies of Global Structures in Discourse,Interaction,and Cognition[M].Hillsdale:LawrenceErlbaum Associates,1980.

[8]杜争鸣,陈胜利.英汉互译——原理与实践教程[M].北京:中国经济出版社,2008:252-253.

[9]Risku H.Acognitivescientificviewontechnical communication andtranslation:doembodimentand situatedness really make a difference?[J].Target,2010,22(1):94-111.

[10]苗菊.翻译能力研究——构建翻译教学模式的基础[J].外语与外语教学,2007(4):47-50.

[11]何兆熊.综合教程[M].第二版.上海:上海外语教育出版社,2013:212.

(编辑:朱渭波)

New Explanations to Presuppositions’Functions and Conceptions of Translation Class Guided by Cognitive View

Fang Yanyan

(School of Foreign Languages,Zhejiang Ocean University,Zhoushan 316022,China)

The end of 19th century witnessed occurrence of the term Presupposition in logics to discuss Meaning and Logics in a sentence,which makes the study more accurate.Until the end of 1970s had most studies on Presupposition been confined to a static sentence.Then Cognitive Science broadens the scope of study which transfered to Presupposition’s cognitive laws and functions.Grounded on this trend,this paper,guided by The Cognitive View,explores the generation of cognitive text and develops a new explanation to the functions of textual presuppositions.This study urges a reflection upon the translation class,which at last leads to conceiving a new type of translation class by Situational Model(S.M.).It is a tribute to Translation Teaching and Presupposition Study.

presupposition;cognitive text;Situational Model(S.M.);translation class oriented by S.M.

H 314.3

A

1009-895X(2015)02-0140-05

10.13256/j.cnki.jusst.sse.2015.02.008

2015-04-12

浙江省教育厅科研基金资助项目“预设的动态性与翻译过程研究”(Y201121701)

房艳艳(1979-),女,讲师。研究方向:认知语言学、认知心理学、翻译理论与实践。E-mail:mela2031485@163.com