手机依赖和信任对消费者移动口碑接收的影响研究

张中科, 宋文丽, 刘爱英

(1.河北经贸大学工商管理学院,河北 石家庄 050061;2.河北经贸大学旅游学院,河北 石家庄 050061)

手机依赖和信任对消费者移动口碑接收的影响研究

张中科1, 宋文丽2, 刘爱英1

(1.河北经贸大学工商管理学院,河北 石家庄 050061;2.河北经贸大学旅游学院,河北 石家庄 050061)

本研究从移动口碑信息接收者的视角,在理性行为理论、媒介依赖理论和信任理论基础上,构建消费者移动口碑接收意愿的影响模型。研究结果发现,信任对消费者移动口碑接收意愿具有显著的正向影响,并通过情感态度对消费者移动口碑接收意愿产生间接影响。手机依赖对消费者移动口碑接收意愿没有显著影响,但通过情感态度对消费者移动口碑接收意愿产生间接影响。

移动口碑;信任;手机依赖;态度

一、引 言

近几十年以来,口碑(Word of Mouth,WOM)一直受到学者和业界的广泛关注,对消费者的态度和行为具有重要影响。随着移动互联网的日益成熟和普及,移动互联网与PC互联网相比具有明显不同的社会功能,同时手机媒介也改变了传统媒体的传播方式,对既有的传播格局形成了巨大冲击[1]。因此,研究者和实践者已通过聚焦移动沟通的快速增长来扩展口碑的研究范围[2][3]。在移动互联网背景下,消费者通过移动终端向其社交范围内的其他消费者传递产品或服务信息的沟通形式称为移动口碑(Mobile Word of Mouth,MWOM)[4]。

在我国,伴随互联网、即时消息、视频游戏和手机成长起来的80、90后的信息沟通方式已发生改变,他们高度依赖手机,期望信息能在“任何时间、任何地点”获得,对延迟和受限制的获取缺乏耐心,对速度的重视已超越了信息的准确性和权威性[5]。因此,移动口碑传播中的信息传播和人际影响不同于传统口碑和基于PC固定互联网的网络口碑[2]。已有的口碑传播理论也不能有效解释使用智能手机作为首选沟通媒介的消费者为什么和怎样进行信息交换[6],因此对消费者移动口碑传播行为进行研究可弥补现有口碑理论的不足。

已有的口碑传播研究往往更多关注信息是怎样被发送的,而不关注是怎样被收到的。由于手机的私密性,信息接收在移动口碑情境下显得特别重要。本研究中的消费者移动口碑接收是指在短信发送到手机后消费者作出阅读该短信或直接删除短信的决策。已有研究证明消费者会直接删除某些短信[2]。如何使消费者接收并阅读信息是移动口碑成功的关键因素。因此,本研究以短信为载体,以年轻消费者为研究对象,从移动口碑信息接收者的视角,构建消费者移动口碑接收模型,并对消费者移动口碑接收意愿的影响因素进行实证研究。

二、相关文献回顾与研究假设

(一)相关文献回顾

移动口碑传播通过改变与消费者互动的时间和空间,改变我们基于PC静态互联网的网络口碑传播观点。随着更多的消费者日益依靠智能手机与朋友、同事进行沟通,收发信息,保持信息通畅并作出商业决策,移动口碑为消费者提供了网络沟通不能提供的优越价值。相对于网络口碑,移动口碑参与者倾向于获得效用和社会价值,具有更强的社会认同和参与传播的社会意愿[6]。移动口碑是更具有自发性、更加个人化和更直接的沟通模式,它更具说服性。

Palka等使用扎根理论构建了移动口碑传播基础模型,对移动口碑传播的发送、接收和传播等各阶段的影响因素(包括社会、态度、资源、安全及个性特征等)进行了综合理论分析,但并未予以实证研究[2]。同时,有关研究证明移动口碑传播的娱乐和效用价值、社会价值正向影响消费者参与移动口碑传播的态度和意愿[6]。品牌承诺、人际联系和消费者与手机的联系通过娱乐价值和效用价值对态度和意愿产生正向影响[7]。基于计划行为理论,Yang和Zhou及Yang等研究了主观规范、知觉行为控制、感知易用性和有用性及感知成本对美国和中国消费者移动口碑活动态度的影响,证明两国消费者对移动口碑传播的态度正向影响其移动口碑传播意愿[8]。Shen等应用信息系统成功模型,证明移动网络系统和信息的质量对消费者移动口碑采纳及移动评论应用的使用意愿具有正向影响[3]。从移动互联网和PC互联网的继承性和连通性出发,Wang等在网页与移动转换情境下,以移动口碑服务为范例,实证检验信任转移机制,发现对移动口碑的信任正面影响移动口碑使用意愿[9]。

综上所述,作为一种新的口碑传播形式,尽管移动口碑已开始受到人们的关注,但还存在大量需深入研究的理论与实践问题。因此,本研究在已有移动口碑研究的基础上,借鉴传统口碑和网络口碑的研究成果,对移动口碑的传播过程及其影响因素进行深入探讨。

(二)研究假设

移动口碑传播能使消费者用一种真实的、互动的方式寻找和分享消费体验,因而移动口碑在许多实践领域逐渐替代面对面的传统口碑和PC基础的网络口碑[9]。移动口碑传播在为消费者提供丰富信息的同时,一些不法之徒利用手机短信设置各种陷阱,给消费者造成了巨大的经济和精神损失。此外,由于缺乏面对面的交流,手机短信也造成虚假甚至欺骗性质的人际关系,导致人与人之间的安全感、信任感降低,这使消费者在通过手机接收信息时格外小心谨慎。因此,对移动口碑信息来源的信任成为消费者移动口碑接收的关键影响因素[2]。

媒介依赖理论认为媒介是受众和社会之间的重要联系纽带,人们对媒介依赖性越强,则该媒介对人们的影响也就越大[10]。由于智能手机能使消费者实现许多生活中的重要目标,导致他们对智能手机产生高度依赖[5]。消费者手机依赖会对他们的移动口碑传播产生重要的影响。因此,本研究选择手机依赖作为影响消费者移动口碑接收的另一个重要影响因素。

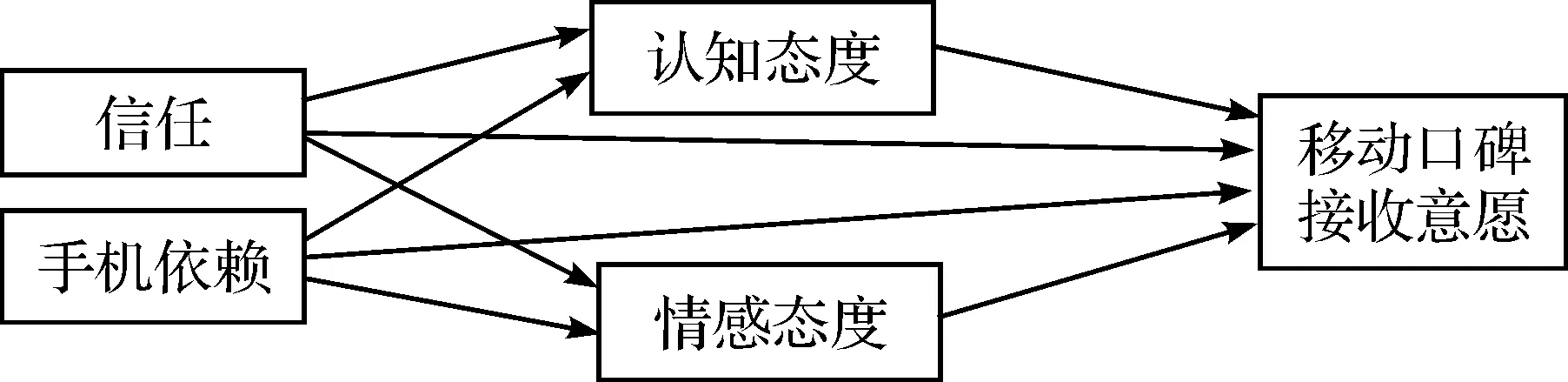

图1 理论研究模型

本研究主要关注对消费者移动口碑接收具有重要影响的两个方面,即人际影响(信任)和媒介影响(手机依赖)。Fishbein等认为消费者的信念、态度和行为意愿之间具有内在逻辑关系[11]。已有文献把态度分成情感和认知两个维度,比单一组成模型能更好地预测意愿[12]。因此,本研究采用两维度的态度作为中介变量,深入研究信任和手机依赖对消费者移动口碑接收意愿的影响。根据以上分析,本研究构建如下的理论模型:

1.信任对态度和接收意愿的影响

信任被定义为一种信念,即参与方的语言或承诺是可靠的,且该参与方将在交易过程中履行他或她的责任[13]。本研究对移动口碑来源的信任是指一个人确信移动口碑发送者现在和未来的行为具有对他或她有利的品质的信念(如仁爱、能力和诚信)。

信息来源的可信性和信用是口碑传播的基本决定因素[6]。移动口碑传播者和接收者在时间和空间上是分割的。当接收者对发送者的可靠性和诚信具有信心时,信任就产生了。信任包括认知信任和情感信任[9],认知信任是对信任对象的理性推断,而情感信任是受信任对象的强烈的正面情感促动的,认知信任和情感信任是交织在一起的。已有的实证研究揭示了信任和态度显著相关,通过认知过程建立的信任会影响认知态度,而通过情感过程建立的信任会影响情感态度[14]。在移动服务的相关文献中,已有的研究证明信任可以影响行为意愿,Wang等证明消费者对提供移动口碑服务的在线论坛的信任正向影响其移动口碑服务的使用意愿[9],因此我们可以推论信任应是移动口碑接收意愿的一个重要预测变量。

基于以上分析,本研究提出如下假设:

H1:消费者对移动口碑来源的信任对其接收移动口碑的认知态度具有显著的正向影响。

H2:消费者对移动口碑来源的信任对其接收移动口碑的情感态度具有显著的正向影响。

H3:消费者对移动口碑来源的信任对其接收移动口碑的接收意愿具有显著的正向影响。

2.手机依赖对态度和接收意愿的影响

手机依赖可以被定义为个体和手机之间的一种关系,个体通过手机达到目标的能力取决于手机媒介的信息资源。现如今,智能手机已成为许多消费者生活的中心,它不仅是一种用来与朋友、家人保持联系的个人工具,同时也是他们个性和人格的延伸。

智能手机从个人沟通装置变成了多媒体工具,年轻消费者把智能手机视为必需品,具有很强的连续高度使用的倾向,消费者变得高度依赖智能手机[5]。当消费者对媒介依赖程度增加时,他们会筛选出有价值的媒介信息,进而给予这些信息较高的注意力,而且对信息及信息媒介产生比较高的情感[10]。同时,智能手机装备了各种软件工具,这可以使消费者与其他消费者更有效的联系,不受时间和位置的限制,从而使消费者的认知范围不断扩大。

已有研究证明消费者对智能手机的高度依赖与消费者未来通过智能手机进行的购买行为具有正相关关系[15]。消费者与智能手机之间的关系越强,则消费者从移动口碑传播过程中获得的娱乐和效用价值就越高,进而产生对移动口碑传播活动的积极态度和参与意愿[7]。因此,我们可以推论消费者手机依赖会对消费者移动口碑接收意愿产生直接的正向影响。

基于以上分析,本研究提出如下假设:

H4:消费者手机依赖对其接收移动口碑的认知态度具有显著的正向影响。

H5:消费者手机依赖对其接收移动口碑的情感态度具有显著的正向影响。

H6:消费者手机依赖对其接收移动口碑的接收意愿具有显著的正向影响。

3.态度对接收意愿的影响

态度是消费者通过学习而获得的一种针对特定对象的持续正面或负面反应的倾向[11]。应用计划行为理论,Yang和Zhou及Yang等分别证明了美国和中国的消费者对移动口碑营销活动的态度正向影响其移动口碑传播意愿[8]。Palka等发现消费者态度在移动口碑传播的各个阶段均具有显著的影响[2]。已有的这些研究使用的都是单一维度的态度概念,要想深入研究态度对消费者行为意愿的影响,还应对态度概念做深入的剖析。已有文献按照两个分离的维度来定义态度,即情感和认知[16]。态度的情感成分是指对态度目标的情感偏好的程度,也是消费者对态度目标的一种情绪反应。态度的认知成分是指个体建立与态度目标相关的特殊信念的程度,包括对态度目标有用性和有效性的综合评价[12]。态度的两个维度对消费者的行为意愿具有不同的影响,把二者结合起来对消费者行为意愿的预测力才更强[14]。

基于以上分析,本研究提出如下假设:

H7:消费者接收移动口碑的认知态度对其接收意愿具有显著的正向影响。

H8:消费者接收移动口碑的情感态度对其接收意愿具有显著的正向影响。

三、研究设计

(一)数据收集

本研究选择在校大学生作为调研对象,围绕他们对手机短信的处理情况进行调查。这是因为截至2013年12月,我国网民中20-29岁年龄段的网民比例为31.2%,而且学生是我国网民中最大的群体(占比为25.5%)*中国互联网络信息中心:2014年1月的《中国互联网络发展状况统计报告》。。国外的研究也证明年轻的消费者是最活跃的移动通信使用者[6]。我们于2014年4月在河北经贸大学和河北科技大学等高校,采用学生现场作答的方式进行调查。调查中共发放问卷和回收问卷360份,剔除胡乱答题及回答不完整的无效问卷后得到有效问卷330份,有效率为91.7%。

(二)变量测量

本研究所有变量均来自已有文献的成熟量表,并根据实际情况进行适当修改而成。信任量表根据Schurr等的研究进行设计[13],采用6个测项进行测量。手机依赖根据Suki的研究,使用4个测项进行测量[15]。认知态度和情感态度的测量使用Shih等的量表[14],各采用3个测项进行测量。消费者移动口碑接收意愿的测量借鉴Shen等的量表[3],同样采用3个测项进行测量。上述变量的每个测项均使用李克特7点态度量表进行测量。

本研究采用SPSS 21统计软件测量量表的信度。结果表明,所有变量的Cronbach’α值均大于0.7,表明量表具有较高的信度。本研究的所有变量测项均参考已有的文献,并在与学生和相关专家学者讨论的基础上结合实际问题的背景对测项进行设置,因而量表的内容效度良好。各研究变量的平均变异抽取量(AVE)均在0.5以上,因此量表的收敛效度良好。认知态度和情感态度之间比较接近,可能存在语意重叠问题,因此本研究采用AMOS 21构建验证性因子分析模型检验其区别效度。结果表明,各种拟合指数均在合理范围内,表明此模型拟合较好,具有良好的区别效度。

四、结果分析与讨论

(一)描述性统计分析

本研究运用SPSS 21软件对变量进行描述性统计分析及各变量间的相关关系分析(如表1所示),结果均符合本研究的预期目标。

表1 相关分析结果(N=330)

注:“* ”表示p<0.05,“** ”表示p<0.01。

(二)假设检验

本研究使用AMOS 21软件对研究模型和假设进行了检验(结果如表2所示)。

表2 假设检验结果(N=330)

注:“** ”表示p<0.01,“*** ”表示p<0.001。

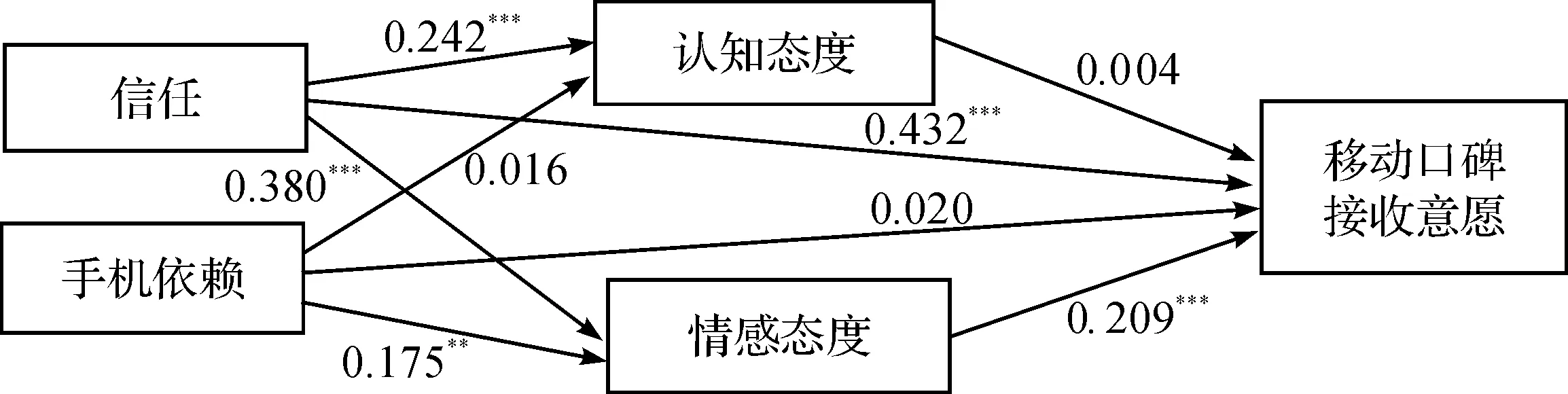

从表2可以看出,本研究模型的综合性能良好,可以接受。由检验结果可知,消费者对移动口碑来源的信任对接收移动口碑的认知态度和情感态度具有显著的正向影响,即H1、H2得到支持。检验结果没有支持消费者手机依赖对接收移动口碑的认知态度具有显著正向影响的研究假设,因此H4被拒绝。但检验结果确认了消费者手机依赖对接收移动口碑的情感态度具有显著正向影响,即H5得到支持。消费者对移动口碑接收的认知态度正向影响消费者移动口碑接收意愿的假设没有得到验证,因此H7被拒绝。而情感态度正向影响消费者移动口碑接收意愿的假设得到验证,因此H8得到支持。在信任和手机依赖对消费者移动口碑接收意愿的直接影响中,信任的直接影响得到支持,而手机依赖的直接影响没有得到验证,因此H3得到支持,而H6被拒绝。研究模型的路径系数如图2所示。

图2 假设检验结果(“** ”表示p<0.01,“*** ”表示p<0.001)

(三)结果讨论

通过以上假设检验我们可以发现,消费者信任对认知态度和情感态度均有显著正向影响,对移动口碑接收意愿也具有显著的直接影响。消费者情感态度对移动口碑接收意愿具有显著的正向影响,而认知态度的影响不显著。这说明在移动沟通中消费者对移动口碑信息来源的信任,既对消费者移动口碑接收意愿具有直接的正向影响,也具有通过情感态度产生的间接影响,因此信任可以促使消费者对移动口碑传播形成积极的态度。这一结果表明人际因素在移动口碑传播中具有重要的影响,它与传统口碑及网络口碑的研究结论是一致的。

在本研究中,手机依赖对认知态度和接收意愿没有显著的影响,而对情感态度具有显著的正向影响,表明手机依赖虽然对消费者移动口碑接收意愿没有直接影响,但能通过情感态度的中介效应对接收意愿产生间接影响,这一结论是与手机媒体的特殊性联系在一起的。与其他大众媒体不同,手机媒体具有很强的私密性,消费者往往会把未经许可的短信看作是对私人领域的侵犯,因此手机依赖对消费者移动口碑接收意愿没有显著的直接影响。

从以上研究结果我们可以发现,在移动口碑接收过程中,态度的认知成分和情感成分所起的作用是不同的,原因在于消费者使用智能手机进行信息沟通的方式。伴随着网络成长的消费者是数字技术的老手,他们在搜寻信息时遵循满意原则[5],同时由于信息过载导致消费者更多使用启发式策略[16]。对接收到的短信的处理不用花费太多的精力和成本,消费者可以不假思索地直接处理,无需复杂的认知过程。消费者使用智能手机更多地用于沟通和娱乐[5],同时智能手机也被作为一种时尚物品、身份地位符号及自我表达的渠道,这导致消费者对手机的依赖更多的是情感依赖。因此,在消费者移动口碑信息接收过程中,认知态度的作用并不明显,而情感态度在决策中的作用显著增强,这一结论与国内学者刘彧彧等的研究是一致的[17]。同时,国外的相关研究(如Shih等)也证明情感在态度变量中的核心作用[14],情感态度对消费者行为意愿的预测性比认知态度更强。

五、结论与展望

本研究关注消费者移动口碑传播,发现消费者信任对态度和接收意愿均有显著的直接影响,并通过情感态度对接收意愿产生间接影响。手机依赖虽然对接收意愿没有直接影响,但通过情感态度对接收意愿产生间接影响。本研究的结果可以弥补现有口碑研究的不足,推动口碑传播理论的创新与发展。

截至2013年12月,我国手机网民规模达5亿*中国互联网络信息中心:2014年1月的《中国互联网络发展状况统计报告》。,庞大的用户数量为企业的移动口碑传播提供了坚实的基础。具体来说,企业可以采取以下策略来提升移动口碑传播效果:

1.企业在移动互联网下进行口碑营销活动时,首先应获得消费者的许可。获得消费者的明确许可意味着获得消费者的信任,从而企业移动口碑传播可以产生更加积极的效果。

2.由于消费者往往把家人和朋友看作是可以信任的来源,因此企业可以通过短信或APP发送移动促销券,吸引一些具有创新性的消费者使用其产品或服务,并激励他们通过短信或微信等方式向自己的亲朋好友传播自己的体验,从而提高企业移动口碑传播的效果。

3.智能手机已成为消费者的生活必需品,被消费者随身携带。因此,企业应充分利用短信、二维码、移动社交等多种形式,将智能手机变成一个切实可行的沟通平台。

本研究针对消费者移动口碑接收的影响因素进行了探讨,但消费者接收移动口碑信息只是移动口碑传播过程的第一步,接收的信息对消费者产生怎样的影响及消费者是否再传播这些信息将是我们需要关注的问题。

[1] 秦艳华,路英勇.全媒体时代的手机媒介研究(第1版)[M].北京:北京大学出版社,2013.

[2] Palka Wolfgang,Key Pousttchi,Dietmar G.Wiedemann. Mobile word-of-mouth: A grounded theory of mobile viral marketing[J].Journal of Information Technology,2009,(24),pp.172-185.

[3] Shen Xiaoliang,Nan Wang,Yongqiang Sun and Li Xiang. Unleash the power of mobile word-of-mouth[J]. Online Information Review,2013,Vol.37,No.1,pp.42-60.

[4] Wiedemann,Dietmar G. Exploring the concept of mobile viral marketing through case study research[J].The 2nd Conference on Mobility and Mobile Information Systems,2007,March,Aachen, pp.49-60.

[5] Bomhold,Catharine Reese. Educational use of smart phone technology[J].Program: Electronic Library and Information Systems,2013,Vol.47,No.4,pp.424-436.

[6] Okazaki,Shintaro. Social influence model and electronic word of mouth PC versus mobile internet[J].International Journal of Advertising,2009,28(3),pp.439-472.

[7] Okazaki,Shintaro. Determinant factors of mobile-based word-of-mouth campaign referral among Japanese adolescents[J].Psychology & Marketing,2008,Vol.25,No.8,pp.714-731.

[8] Yang Hongwei(Chris),Liuning Zhou. Extending TPB and TAM to mobile viral marketing: An exploratory study on American young consumers mobile viral marketing attitude, intent and behavior[J]. Journal of Targeting,Measurement and Analysis for Marketing,2011,(19),pp.85-98.

[9] Wang Nan,Xiaoliang Shen,Yongqiang Sun. Transition of electronic word-of-mouth services from web to mobile context: A trust transfer perspective[J].Decision Support Systems,2013,(54),pp. 1394-1403.

[10] Ball-Rokeach S.J. The origins of individual media-system dependency: A sociological framework[J].Communication Research,1985,12(4),pp.485-510.

[11] Fishbein M.and Ajzen I. Attitude-behavior relations: A theoretical analysis and review of empirical research[J].Psychological Bulletin,1977,(84),pp.888-918.

[12] Bagozzi R.P.and Burnkrant R.E. Attitude organization and the attitude-behavior relationship[J].Journal of Personality and Social Psychology,1979,37(6),pp.913-929.

[13] Schurr Paul H.and Julie L.Ozanne. Influences on exchange processes: Buyers’ preconceptions of a seller’s trustworthiness and bargaining toughness[J].Journal of consumer research,1985, March,Vol.11,No.4,pp.939-953.

[14] Shih,Hung-pin,Kee-hung Lai and T.C.E.Cheng. Informational and relational influences on electronic word of mouth: An empirical study of an online consumer discussion forum[J]. International Journal of Electronic Commerce,2013,Summer,Vol.17,No.4,pp.137-165.

[15] Suki Norazah Mohd. Students’ dependence on smart phones the influence of social needs, social influences and convenience[J].Campus-Wide Information Systems,2013,Vol.30,No.2,pp.124-134.

[16] Petty R.E.,Wegener D.T.and Fabrigar L.R. Attitudes and attitude change[J].Annual review of Psychology,1998,(48),pp.609-648.

[17] 刘彧彧,娄卓,刘军,宋继文.企业声誉的影响因素及其对消费者口碑传播行为的作用[J].管理学报,2009, (3):348-389.

(责任编辑:化 木)

Empirical Study of Influence of Trust and Smartphone Dependency on Consumer’s Mobile Word of Mouth Receiving Intention

ZHANG Zhong-ke1, SONG Wen-li2, LIU Ai-ying1

(1. School of Business Administration, Hebei University of Economics and Business, Shijiazhuang 050061, China; 2. School of Tourism, Hebei University of Economics and Business, Shijiazhuang 050061, China)

With the development of the mobile internet and the smartphone, the existing WOM theory cannot effectively explain the consumer’s WOM communication. Based on the Theory of Reasoned Action, Media Dependency Theory and Trust Theory, this paper constructs a study model of consumer’s mobile WOM receiving intention from the receivers’ point of view. The results show that the trust has significant positive direct influence on consumer’s mobile WOM receiving intention, and has indirect influence on consumer’s mobile WOM receiving intention through the mediate role of affective attitude.Smartphone dependency has no direct influence on consumer’s mobile WOM receiving intention, but it has indirect influence on consumer’s mobile WOM receiving intention through the mediate role of affective attitude.

MWOM; trust; smartphone dependency; attitude

2014-05-25

国家社会科学基金资助项目(13BGL069)

张中科(1970-),男,河北定州人,河北经贸大学工商管理学院副教授,博士;宋文丽(1975-),女,山西高平人,河北经贸大学旅游学院讲师;刘爱英(1970-),女,河北石家庄人,河北经贸大学工商管理学院教授。

F272.3

A

1004-4892(2015)09-0084-07