水库移民安置区环境容量及适宜性分析与评价

——以某流域水利枢纽工程移民安置为例

米雪燕

(新疆伊犁河流域开发建设管理局,新疆乌鲁木齐 830000)

水库移民安置区环境容量及适宜性分析与评价

——以某流域水利枢纽工程移民安置为例

米雪燕

(新疆伊犁河流域开发建设管理局,新疆乌鲁木齐 830000)

水库移民安置区的环境容量及适宜性分析与评价是关系到移民搬迁安置后生产生活恢复和可持续发展的重要环节。作为水库移民搬迁安置前期工作的一部分,水库移民安置区环境容量及适宜性分析与评价涉及安置区的社会、经济、环境和自然资源等诸多领域,是一个多层次、多属性的复杂系统工程,对环境容量及适宜性进行分析研究具有十分重要的意义。以某水利枢纽工程为例,对水库淹没区移民安置的环境容量及适宜性进行分析研究,为科学全面地分析和评价水库移民安置区移民搬迁后生产生活水平恢复以及安置区的社会经济可持续发展提出有益的探索和尝试。

水库移民;安置区;环境容量;适宜性

1949年以来,我国进行了大规模的水利水电建设,共修建各类水库8.6万多座。目前我国水电装机容量已达到1.2亿kW。这些工程的建成在防洪发电灌溉供水等方面发挥巨大效益的同时,也造成了1800多万移民的搬迁安置,其中农村移民占移民总数的90%。

由于安置规划的不科学,特别是改革开放前,许多工程没有编制移民安置规划,导致移民搬迁后由于环境容量不足,安置区各项设施不配套,功能不全。一方面,加大了移民的生产生活成本,这对本来作出很大牺牲又没有得到足够补偿的移民来说无疑是雪上加霜;另一方面,移民搬迁到新的安置区后,适应环境的能力下降,给移民生产生活水平的恢复带来了更大的困难。由于后期扶持政策不健全,扶持措施跟不上,扶持资金不足,使安置区经济社会系统本来就不强的系统功能得以减弱,并长时间得不到改善和提高,在这种情况下移民经济社会的发展就必然缺乏持续性,这也是造成水库移民长时间发展缓慢的根本原因[1]。

水库移民安置区的环境容量及适宜性分析与评价是关系到移民搬迁安置后生产生活恢复和可持续发展的重要环节,分析研究涉及社会、经济、资源、生态环境等众多因素。传统的评价侧重于以安置区的土地资源、水资源为主要衡量和分析标准,而较少考虑移民的生产生活方式、文化环境、传统习惯、民族差异、宗教信仰等方面,造成水库移民搬迁后与安置区原居民的潜在冲突,导致移民返迁和二次搬迁。因此,对水库移民安置区环境容量及适宜性进行科学全面的评价和分析具有十分重要的意义。

1 研究区概况

安置区环境容量及适宜性评价作为水库移民搬迁安置前期工作,关系到水库移民搬迁后生产生活水平能否尽快地恢复以及安置区的社会经济可持续发展。评价涉及安置区的社会、经济、环境和自然资源等诸多领域,是一个多层次、多属性的复杂系统工程。本文以某水利枢纽工程为例,对水库淹没区移民安置的环境容量及适宜性进行分析研究[2]。

某水利枢纽工程分为库区、枢纽工程坝区及灌区等3部分,建设征地涉及2个县(市)、6个乡、51个村。淹没总土地面积1 302.90 hm2。规划生产安置人口1519人(含坝区35人)。其中,本村后靠农牧业安置123人(含坝区6人),占规划生产安置总人口8.1%;出乡本县农牧业安置1 396人(含坝区29人),占规划生产安置总人口88.2%。规划搬迁安置人口1406人,规划建4个集中居民点集中安置1400人,占规划搬迁安置总人口99.6%,分散建房安置6人,占规划搬迁安置总人口0.4%。

2 安置区环境容量分析

移民安置环境容量分析内容主要包括农村移民安置区土地承载力分析、移民安置区水资源容量分析以及库区经济发展扩大环境容量前景分析等内容[3]。

2.1 农村移民安置区土地承载力分析

库区移民生产安置以农牧业安置为主,经计算规划生产安置人口1 519人(含坝区35人)。根据县土地详查及统计资料,县现状农业人口45 942人,耕地面积15546.5 hm2,人均0.34hm2;拉洛乡农业人口 3 620人,耕地面积 670.33 hm2,人均0.18 hm2(淹没涉及村农业人口1 924人,耕地面积399.53 hm2,人均0.21 hm2)。

根据安置区选择原则,结合县人民政府意见,采取少部分移民本村后靠、大部分移民出乡本县远迁相结合的安置方式,其中,本村后靠农牧业安置移民123人,出乡本县远迁至扯休灌区安置1 396人。移民安置区为工程受益区灌区,工程完工后灌溉保证率将达到75%。本着移民“迁得出,稳得住,逐步能致富”,原有生活水平不降低,并为今后生产生活发展留有余地的原则,确定后靠移民安置标准为人均耕地降低不大于原标准的20%,远迁移民安置标准为人均耕地0.32 hm2(含部分牲畜随迁至安置区的饲料用地)。

根据安置区土地资源现状情况,用于安置移民耕地数量主要对有偿调整水浇地、改造中低产旱地、开垦宜农荒草地进行土地承载力分析。

2.1.1 本村后靠安置区

本村后靠安置区调整邻村土地征用线上剩余耕地用于移民安置,可调整水浇地8.77 hm2。开垦土地征用线上宜农荒草地用于移民安置,可开垦宜农荒草地27.92 hm2。

2.1.2 出乡本县安置区

出乡本县安置区调整水浇地和改造中低产旱地分别按水浇地和旱地总面积的10%规划用于移民安置,可调整水浇地67.65hm2、改造中低产旱地292.392 hm2。开垦宜农荒草地按草地总面积的20%规划用于移民安置,可开垦宜农荒草地5013.65 hm2。

综上所述,安置区可考虑用于安置移民的土地可达到5410.38hm2,其中:有偿调整水浇地76.426hm2、改造中低产旱地 292.39 hm2、开垦宜农荒草地5041.566 hm2。按人均耕地面积0.32 hm2的安置标准,最大可接纳移民16 837人,完全满足接收库区移民1 519人(含坝区35人)的土地需求。安置区土地安置容量远远大于出乡本县移民安置量。同时,安置区为本工程受益区,灌区配套后有利于种植业的快速发展,保障移民的生活水平不断提高。

2.2 移民安置区水资源环境容量分析

移民安置区的水资源环境容量主要是考虑安置区的水资源是否能满足移民生活饮用水的需要和农业生产的需求。

2.2.1 移民生产开发对水资源的需求分析

根据移民安置规划,库内农村移民生产安置123人,主要在库区内进行土地调整,本村后靠安置区3个村、现状农业人口625人,水浇地102.67 hm2,草地4290.8 hm2。调整邻村土地征收线上剩余耕地用于移民安置,可调整水浇地19.242 hm2。开垦土地征收线上宜农荒草地用于移民安置,可开垦宜农荒草地9.994 hm2。

对于后靠安置,由于库区地处河谷低洼地带,土质肥沃,地表水资源丰富,集中耕地多为水浇地,后靠安置居民可利用原有水利设施进行农业生产,现有水资源条件满足移民生产开发需要;对于外迁安置,规划输水分干渠3号和4号布置在扯休灌区内,水利枢纽及配套灌区工程建设后,至设计水平年2020年可向扯休灌区供水0.45亿m3,可将农作物灌溉设计保证率提高到75%,林草灌溉设计保证率提高到50%,移民安置区可以充分利用这些水资源,只要加以开发利用,可以满足生产的需要。

2.2.2 移民生活对水资源的需求分析

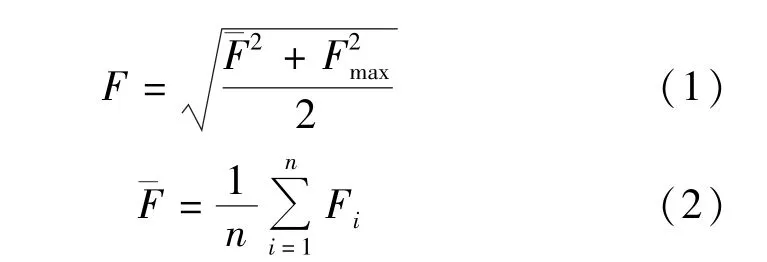

据调查,工程涉及区域内农村人畜生活饮用水的水源主要是依靠地下水(山涧孔隙水),饮用水采取打机井供给,本次规划集中居民点水源选择深层地下水,采用打井取水。根据2011年12月环境监测中心站地下水监测结果,采用加附注的评分法对移民安置区域地下水质量进行综合评价,具体方法如下:

经计算,移民安置区地下水F值为2.14,根据GB/T14848—1993《地下水质量标准》确定为II类,主要反映地下水化学组分天然背景含量,水质良好,适用于各种用途,可作为移民安置点居民生活饮用水源。

此外,根据地质调查结论,移民安置区域地下水模数为6.40万m3/(km2·a),地下水资源储量较为丰富,移民安置区的地下水资源量完全可以满足生活用水量的需求。

2.3 库区经济发展扩大环境容量前景分析

水库水域开发利用,由工程运行管理单位统一管理开发利用,并服从水库统一调度和保证工程安全,保护水库水质和生态环境。根据库区实际情况,水库水域开发利用规划主要包括旅游开发、水产养殖业开发和库区消落区土地利用。

水库建成后,形成一个面积约为13.03km2的内陆湖,水面宽阔,水体清澈,为库区旅游业发展提供了机遇,具有较大的旅游开发价值和发展前景。根据库区旅游资源特点和分布情况,结合《“十二五”时期国民经济和社会发展规划纲要》,突出水库特征、自然资源、民族风情等制定发展规划,逐步形成以库区特色为主的旅游带,带动旅游业的发展。水库建成后,因水面宽阔且水深,小沟汊变成了大沟汊,为水库水产养殖、网箱养殖提供了优越条件。

结合库区综合利用规划,加上移民补偿资金落实到位,水利枢纽及配套灌区工程移民在基础设施、生活质量、个人收入等方面,较搬迁前相比,将有所改善。

3 安置区环境适宜性分析

3.1 安置点选址适宜性分析

本工程水库区搬迁安置人口1 406人,规划建4个集中居民点安置1400人,分散建房安置6人,均为本村后靠安置;坝区及灌区均不涉及搬迁安置,因此本报告主要对集中安置点选址适宜性进行分析。

根据移民安置规划成果,居民点建设征地全部在扯休乡境内,进点219户、1400人,其中农业人口1396人、非农业人口4人。居民点性质均是以农业人口为主、生产方式以农牧业为主的农村移民安置点,按照GB 50188—2007《镇规划标准》,4个集中居民点全部属于中型村,4个集中居民点用地规模4410 hm2。

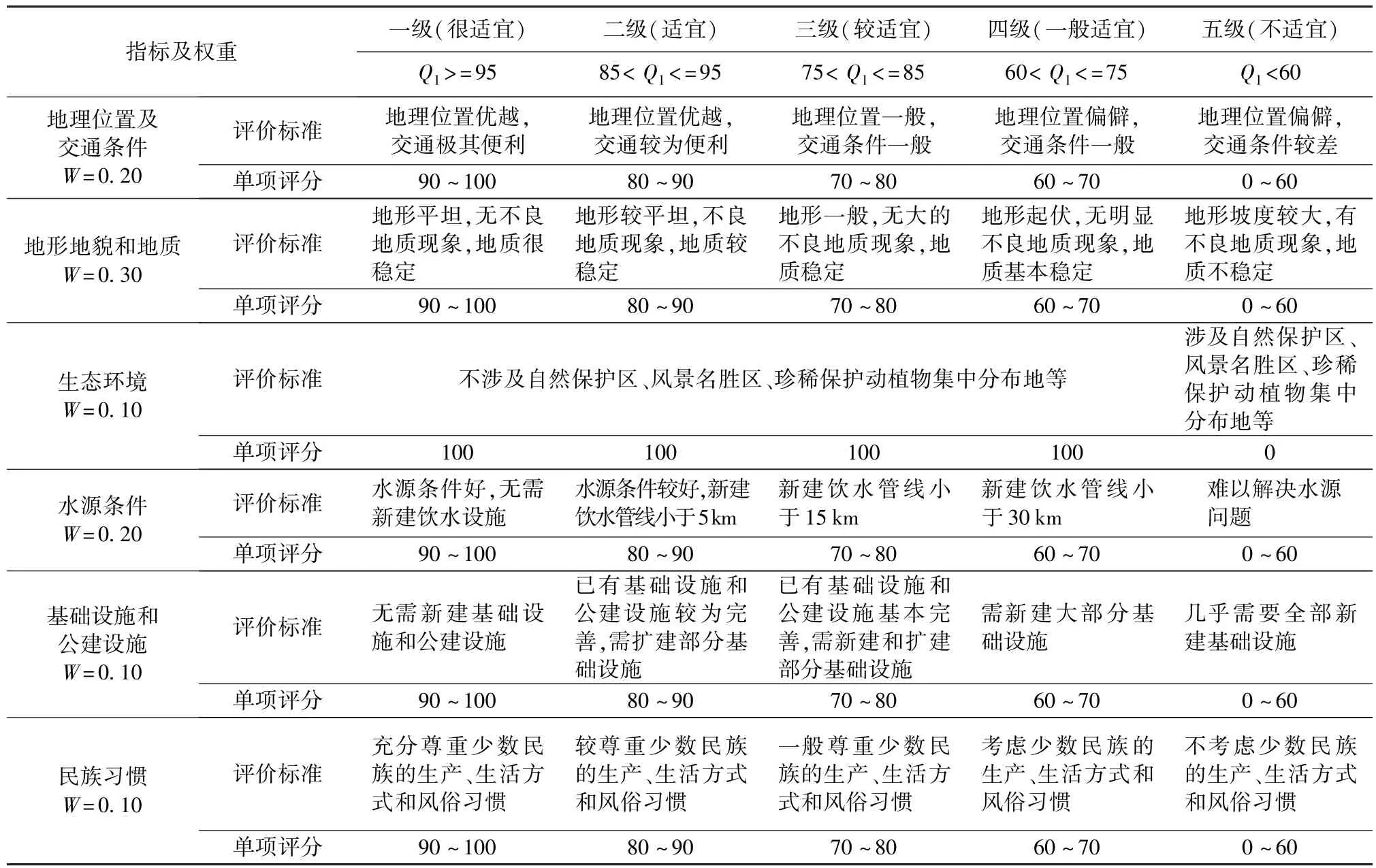

3.1.1 评价指标选取

从地理位置及交通条件、地形地貌及地质稳定性、生态环境、水源条件、基础设施及公建设施、民族习惯等6个方面选择移民安置点环境适宜性评价指标。

a.地理位置及交通条件。各居民点现状对外交通主要为季节路,未全部畅通,经常受山洪河水影响。搬迁后,根据居民点所在位置,选择对外交通线路走向,各个集中安置点各布置1条对外交通主干道,路基宽5.5m、路面宽4.5m,共新建道路5.36 km。4个安置点交通条件普遍优于建设征地区现状,群众生产、生活水平高于建设征地区。

b.地形地貌和地质稳定性。新址建设场地区为山间盆地地貌,地势平坦,地形坡度小于5°,地面高程3971~4009m。地表主要为冲洪积砂砾石,局部夹碎块石及漂卵石。场地及其周边无滑坡、崩塌等不良地质现象,有季节性冲沟。场地地层结构简单,场地环境地质条件好,场地稳定性好,场地类别为Ⅲ类;场区内地表排水条件较好;场地建筑适宜程度属建筑适宜区。场区内砂砾石层承载力较高,厚度较大,分布稳定,可以作为建筑物基础持力层。

根据初步的地质评价报告,4处居民点场地地质稳定或基本稳定,未发现明显不良地质现象,均能满足建房要求。

c.生态环境。经初步调查,4处移民安置点占地范围均不涉及各类自然保护区、风景名胜区、森林公园等环境敏感区域,也未发现珍稀保护植物分布,移民安置点动植物分布状况大体上与工程区域相似,均为区域常见种类等。移民安置工程不会对生态环境造成明显影响。

d.水源条件。新址建设场地区地表水缺乏,地下水埋藏较深,现居民采取的生活饮用水水源为泉水,存在总大肠菌群、耐热大肠菌群指标不符合生活饮用水卫生标准的规定的问题,需杀菌后作为生活饮用水水源;由于地表水水量有限,水量受季节性影响较大,规划居民点水源选择深层地下水,采用打井取水,供水流程为地下水→潜水泵→净水消毒设备→无塔压力罐→给水管网→用户。各个居民点设置一套消毒装置,地下水经净水消毒设备处理达到国家规定的饮用水水质标准后,再输送给用户使用。因此,生活用水均能满足移民安置需求,且与安置前相比,生活用水由原来的分散取水改为集中供水,水质和水量更有保障。

e.居民点基础设施和公建设施配置。居民点建设坚持与社会主义新农村建设相结合,与地区经济社会发展相结合,本着因地制宜、注重实效、加强基础设施建设、改善农村人居环境的原则,规划基础设施和公建设施配置项目。移民安置考虑了基础设施和公建设施,建成后可满足安置点的交通、供水、供电和通讯等要求。另外,将配置卫生所、村委会、文化站和晒场等设施,方便移民的日常生活。

f.民族习惯。本工程移民安置点属于少数民族聚居地,安置点的选择过程中充分考虑了尊重少数民族的生产、生活方式和风俗习惯,在建房复建过程中也以移民意愿为主,自主选择户型、楼高后,单独为其设计和实施。对于宗教信仰的延续,业主同时与县人民政府民族宗教事务局对搬迁群众与搬迁地宗教信仰习惯进行了调查,经调查,“经实地调研该区域信教群众与其他信教群众不存在因宗教信仰及民俗民风问题的各种矛盾”。因此,移民安置区少数民族的宗教信仰和民族习惯都得到了最大程度的保留,不会产生由于生活习惯和宗教信仰差异而带来的社会矛盾。

3.1.2 评价方法

安置点环境适宜性综合评价指标按照以下公式计算,其中Q1为集中安置点环境适宜性综合评价指标值,i为第i个指标,n为评价指标数,Xi为第i个指标的评价指标值,wi为第i个指标的权重。

通过对安置点的现状调查,分别赋予各单项指标评分值并考虑各指标评分后的综合权重计算综合评分值,给出综合判别移民安置点选址的环境可行性结论。评价指标及其权重、评价分级见表1。

3.1.3 评价结果

各安置点的选址适宜性评价结果表明,4个安置点中,其中3个安置点的选址适宜性为三级(较适宜),综合得分分别为82.5、84.0和82.0,1个安置点为二级(适宜),综合得分为85.5。可见,本工程各移民安置点不涉及自然保护区、风景名胜区、水源保护区、珍稀动植物集中分布区等环境敏感区域,安置点从地形地质、生态环境、水源条件、土地、交通、生产生活等方面看,总体上选址可行。

3.2 生产安置适宜性分析

库区生产安置人口1 519人(含坝区35人),其中本村后靠安置123人,出乡本县远迁至扯休灌区安置1396人。后靠安置都在本村内调整或开发宜耕土地,地形地貌、气候条件和土地质量基本与移民前一致,因此,主要对远迁至扯休灌区安置地的适宜性进行分析。

根据前述分析,移民安置土地安置容量远远大于出乡本县移民安置量,另一方面,安置区二、三产业较少,选择种植业安置相对稳定、合理、有保障。此外,安置区为本工程受益区,灌区配套后有利于种植业的快速发展。因此,本工程移民的安置方式考虑农牧业安置,暂不考虑养老保险、自谋出路等安置方式。

3.2.1 评价指标的建立

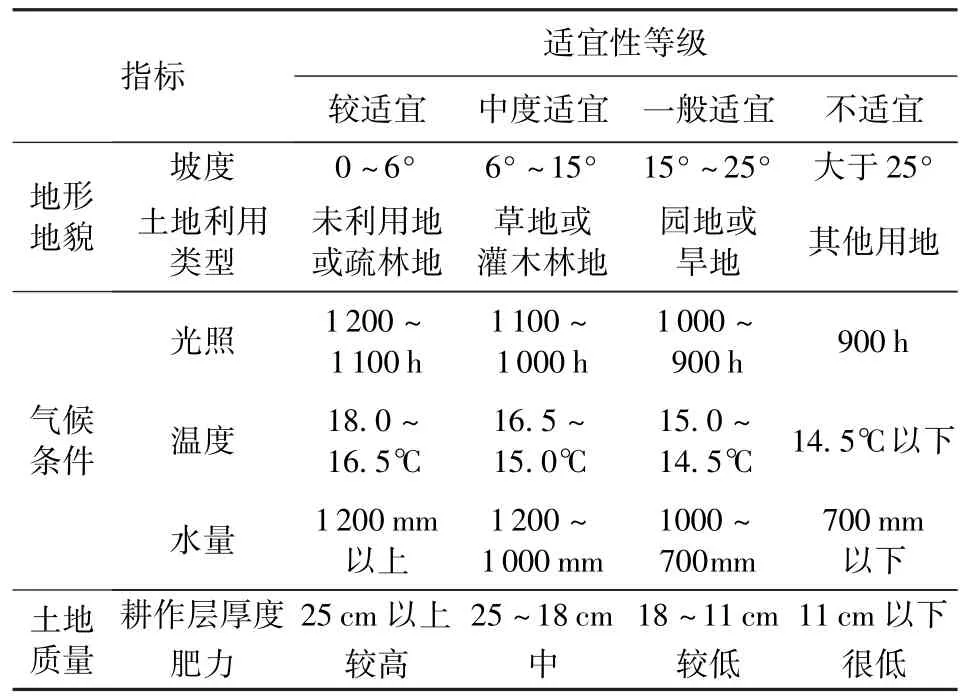

安置区生产开发的适宜性主要从地形地貌、气候条件和土地质量3个方面进行考虑和分析。

表1 安置点选址环境适宜性评价指标、权重及分级

地形地貌包括坡度和土地利用类型2个指标。坡度:按照国家有关规定,禁止开垦25°以上的荒坡地;对于25°以下开垦的荒坡地应满足水土保持等生态环境保护的要求。土地利用类型:以不破坏天然林、不影响生物多样性、不破坏当地生态稳定性为原则,选择的农村土地生产安置地植被为荒地、枯木层和灌木层,不会破坏天然林、生物多样性及生态稳定性。

气候条件包括光热条件和水量2个指标。光热条件:光照和热量条件是决定农作物种类及生长的重要因子。水量:用降水量来衡量,年平均降水量较多,水分越充足,作物生长较好,生产力较高。对于本工程移民安置来说气候条件在区域内变化较小,可不作为主要考虑指标。

土地质量包括耕作层厚度和土地肥力2个指标。耕作层厚度:农作物生存所要求的土层厚度。宜农土地的耕作层厚度一般不得低于15cm。土地肥力主要是指适应农作物生长所要求的各种元素的成分组成。移民生产安置适宜度指标体系见表2。

表2 移民生产安置适宜度指标体系

3.2.2 评价方法

依据“相似剔除”原则,由于移民生产安置区的光照、温度等气候条件基本接近,因此在分析移民生产安置适宜性时,重点对地形坡度、土地利用类型和耕层厚度进行分析。根据适宜度指标建立模糊函数方程,对区域内的移民生产安置适宜度采用等权重值进行叠加,计算公式为

式中:F为适宜度总分值;Fi为各指标的给定分值; Wi为权重,地形坡度、土地利用类型和耕层厚度分别取0.35、0.35和0.3;i为指标数。

当总分值大于0.70为较适宜,0.70~0.50为中度适宜,0.40~0.10为一般适宜,0.1以下为不适宜。

3.2.3 生产开发适宜性总体评价

安置区地形为毗邻的山间盆地,盆地内地形宽缓,地形坡度均在5°以下。根据现场勘查和室内化验,灌区内土质多为砂壤土和粘壤土,土层在较厚,由于长时间的耕种和人为检除表土石块,耕层砾石含量明显降低(一般小于10%),有机质含量提高,土壤结构变好,宜种性强。

由于海拔高、灌区空气稀薄、透明度高、阳光能量损失少、太阳辐射强加上大气环流的影响,水热同季,水热的日差较大。每年6~9月份是全年热量最丰富的时期,也是植物高温生长期,形成了雨热同步的变化规律。雨热同步可使有限的降水量发挥更大的生态效益,降水和气温的日变化十分明显,夜雨昼晴,夜雨率达80%以上,平均日温差达15.9℃。白天升温植物同化作用强,夜雨降温植物呼吸作用弱,利于植物体内营养物质的积累。

利用上述模糊函数进行评价,各个安置点综合评价值0.68~0.72,属中度适宜~较适宜,作为本工程移民生产安置地是合适的。

3.3 移民生活生产水平预测

用地规模:根据移民搬迁安置规划,移民宅基地按户布置,每户宅基地标准分为 350 m2/户和400m2/户两种,能够满足移民安置规划目标的要求。

生活用电和生活用水:根据移民搬迁安置规划,搬迁后农村移民用电保证率和人畜安全用水保证率为100%,较搬迁前有明显改善。

移民居住环境质量:移民搬迁安置后,集中居民点房屋、水、电、路、通信、绿化、服务设施等设施将统一规划且得到保障,移民居住环境质量将得到大幅度提高。同时,移民安置区紧邻318国道,移民出行、上学、就医等都得到较大的改善。

综上,移民安置后能够保障移民生产生活水平得到改善和提高。

4 结 论

本文以某水利枢纽水库移民安置区的环境容量及适宜性分析与评价为例,通过对安置区的社会、经济、环境和自然资源等诸多方面进行分析研究,在分析与评价安置区的土地资源、水资源等主要衡量标准的基础上,充分考虑了移民的生产生活方式、文化环境、传统习惯、民族差异、宗教信仰等方面,削减了水库移民搬迁后与安置区原居民可能存在的潜在冲突[5],有力地保证了区域经济社会的可持续发展和社会稳定安全,为科学全面地分析和评价水库移民安置区移民搬迁后生产生活水平恢复以及安置区的社会经济可持续发展进行了有益的探索和尝试。

[1]大中型水库移民后期扶持政策调整调研组.大中型水库移民后期扶持政策调整调研材料汇编[R].南昌:大中型水库移民后期扶持政策调整调研组,2009.

[2]长江水利水电勘测设计院.某工程水利枢纽工程建设征地移民安置实施规划报告[R].武汉:长江水利水电勘测设计院,2013.

[3]贾永飞,施国庆,王慧娟.水库移民安置区的环境容量评价研究:以云南省糯札渡水电站水库移民安置区为例[J].云南师范大学学报:哲学社会科学版,2009(4): 48-54.

[4]陈银蓉,梅昀,刘灵辉,等,水库移民安置区土地补偿现状与补偿原理[J].中国人口·资源与环境,2012(2): 27-32.

D632.4

A

1003 -9511(2015)01 -0063 -05

2014-10 -29 编辑:陈玉国)

10.3880/j.issn.1003 -9511.2015.01.015

米雪燕(1982—),女(回族),新疆乌鲁木齐人,工程师,从事大中型水利水电工程征地移民研究。E-mail:563181308@qq.com