滁州市农业人才队伍建设存在问题与对策建议

人才资源是第一资源,农业人才是强农的根本,加强农村实用人才和农业科技人才队伍建设是实施人才强农战略的关键环节。目前,安徽省滁州市正处在由农业大市向农业强市转型时期,如何建设稳定的高水平农业人才队伍,为现代农业发展提供人才保障和智力支持,是迫切需要解决的现实问题。本文在实地调研和问卷调查基础上,分析了滁州市农业人才队伍建设存在的实际问题,并提出对策建议。

一、调研形式

1. 实地调研:走访全市35家市级以上农业产业化龙头企业和46家农业事业单位。

2. 问卷调查:分别发放《滁州市高层次农业人才队伍建设调查问卷》266份,回收243份,回收率91%。

二、农业人才队伍基本情况

1. 全市农村实用人才队伍基本情况

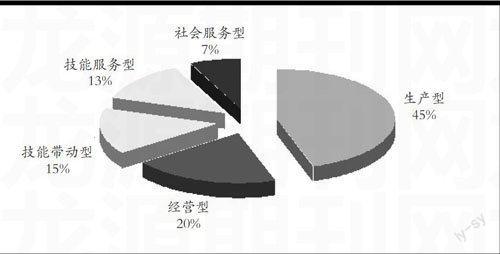

据统计,截至2014年底,全市农村实用人才68200人,占农村劳动力总数3.04%。其中生产型人才30690人、占45%,经营型人才13640人、占20%,技能带动型人才10230人、占15%,技能服务型人才8865人、占13%,社会服务型人才4775人、占7%(见图1)。

2. 农业事业单位人才队伍基本情况

全市农业技术人员1230人,其中,硕士研究生学历10人、本科学历245人、大专学历377人;正高级技术职称6人、副高级技术职称135人、中级技术职称456人、初级技术633人。

3. 样本单位高层次农业人才队伍基本情况

样本单位高层次人才284人,其中,高层次专业技术人才180人、企业高级经营管理人才93人、高技能人才11人;35岁及 以下37人、36~45岁88人、46~55岁137人、56岁及以上22人;博士学历6人、硕士学历25人、本科及以下学历253人;正高级技术职称11人、副高级技术职称158人、中级技术职称32人、高级技师1人、技师10人。

三、农业人才队伍建设主要存在问题

1. 认识误区。主要表现在:一是“贴本”,认为农业是投入性行业,越重视投入越多,且对GDP、对税收贡献有限,不愿意投入农业行业;二是“歧视”,认为农村实用人才是无学历、无职称、无视野的“三无”人群,自身发展潜力小,示范带动作用不大,不愿意培育扶持;三是“专营”,习惯性认为只要有官办机构的专业技术人才和学术带头人,就能解决农业科技发展要求,不愿意建设农村人才队伍;四是“外流”,认为离开农业有奔头、脱离农村有面子,大量农村年轻人曲线“跳龙门”,不愿意扎根农村。

2. 分类模糊。农村实用人才分为生产型、经营型、技能服务型、社会服务型和技能带动型五个类型,新型职业农民分为初级、中级、高级三个层级,农民职称分为技术员、技师、高级技师三个等级,在分类、层次、等级上没有刚性标准,划分不清,造成评定和管理不够系统规范。

3. 结构失衡。一是人才的总量不足,全市2014年农村实用人才6.8万人,占农村人口比例偏低,与农业大市地位不匹配。二是结构不合理,从从业领域上看,生产、经营型实用人才占65%,而管理和服务型实用人才偏少;从分布上看,88%的高层次专业技术人才分布在事业单位中,而35家省级以上农业产业化龙头企业中高层次专业技术人才和高技能人才只有30人,户均不到1人;从年龄上看,样本单位高层次人才年龄在46~55岁的有137人,占高层次人才总数48%,年轻的人才偏少,年龄大的人才居多,人才层次缺乏梯次性。(见表1)

4. 流失普遍。随着教育普及,农村高中及以上学历人员有所增加,但离农现象明显,转移增速明显高于新增增速。据2010-2012年系统调查,高中及以上学历从业人员占比从11.3%上升到16.2%,年递增19.7%,但同期转移比从6.9%上升到11.3%,年递增28%(见表2)。

5. 政策支持力度不够。近年来,滁州市对人才工作比较重视,推动了农业人才队伍建设。但调研中反映我们做得依然不够,41%的高层次农业人才认为全市在队伍建设上存在支持力度不够,58%的人认为激励机制不完善,45%的人认为经费投入不足,49%的人没有参加过任何培训(见图2),83%的单位每年参加半月以上脱产培训的人数在10%以下。

四、推动农业人才队伍建设对策建议

(一)以政策为基础,完善农业人才管理体系

1. 完善认定制度。农业人才是一大类人才群体,决定其评价与认可具有特殊性和复杂性。首先“定标”,与新型职业农民、农民技术职称、农业技能等级等标准有机结合,制定农业人才认定标准,进一步制定出高层次农业人才认定标准;二是“建库”,建立农业人才库和高层次农业人才库,分类管理;三是“自律”,鼓励建立农业人才行业协会,推动自我管理、自我服务和行业自律;四是“评价”,建立以业绩、贡献为依据的评价尺度,实行定期评鉴高层次农业人才,优胜劣汰,动态管理。

2. 完善考核机制。完善农业人才考核机制,创新激发“新动力”。在考核导向上,既要重视对人才“量”的比较,更要强化对人才“质”的考核,着眼长远,从人才成长性、引领性、示范性等多维度去考核;在考核指标上,探索差别化考核,根据产业实际、人才需求类别不同,科学设置人才考核目标,统筹做好农业人才资源的开发使用;在考核方式上,建立人才项目绩效动态评估机制,探索资助资金柔性拨付机制、人才项目退出机制,强化财政资金使用效益;在考核氛围上,营造鼓励创新工作环境,为人才提供干事创业平台,让人才放心放手大胆创新干事业。

3. 完善奖励政策。坚持精神鼓励和物质奖励相结合,充分发挥经济利益和社会价值双重激励的作用。一是定期开展政府主导的人才评比活动,对为农业农村经济发展作出重要贡献的人才进行重奖。二是建立以用人单位为主体、社会力量为补充的人才奖励,提供晋升、加薪、培训等机会。三是大力宣传优秀人才,营造尊重、关心和爱护人才的良好氛围,激发农业人才发展现代农业、带动农民共同致富、建设美好乡村的热情与信心。

(二)以项目为载体,建立本土人才培育提升通道

本土人才具有浓厚的乡土情怀,能够用得上、留得下、稳得住、出得力。调研中,62%的人认为政府应该就地取材,优先培育本土人才。

1. 优化涉农项目。一是按照城乡经济社会发展一体化和基本公共服务均等化的要求,加大公共财政投入力度,改善生活环境和工作条件,吸引本土人才就地创业、兴业。二是完善支农项目设置,明确将人才开发和培养作为项目实施的必要内容,明确农业人才参与项目实施。三是探索建立以自然人为实施责任主体的支农项目新模式。鼓励农业产业化龙头企业法人代表、农民合作社社长、家庭农场主、回乡年轻农民工等直接申报项目,安排大学生村官、“三支一扶”大学生等直接带项目进村,既能保障公共财政资金的安全和效率,又能让人才充分得到实践,加速人才成长。

2. 建立实训基地。依托全市81个现代农业示范园区,建立农业人才实训基地,充分发挥引领示范、科技孵化、综合服务等功能,鼓励和支持农业人才入区承包租赁试验田、创办企业和服务机构,开展科研开发、技术引进推广和科技成果转化,兴办各类经济实体,边学边干,在创新实践中成才。

3. 加大培育力度。聚焦农业人才队伍建设需要,合理规划扶贫培训、退耕还林培训、农业技能培训,扩大培训范围。重点实施好新型职业农民培训项目,提升新型职业农民创业水平、产业规模和带动能力,促使3000名新型职业农民加速向高层次农业人才蜕变。加大农村职业教育,紧扣产业发展需求,培养出一批新生代农业人才。加快实施农民职称评定和农业职业技能鉴定。鼓励扶持农业产业化龙头企业实施专项培训,提高生产管理人员水平和科技研发能力。

(三)以服务为引导,推进高层次农业人才转型

1. 农科教结合。树立“大推广”理念,继续推动农业系统内农业教育、科研、推广的“小农科教”融合,加速实用农业技术的引进、推广、普及,促进科技成果转化,提升农村实用人才应用能力。探索“大农科教”结合新模式,围绕全市农业产业需要,特别是农业二、三产业需要,加大政府的统筹力度,推动地方高校培养农业企业管理、食品加工、农产品市场营销等急需的高层次农业人才。

2. 信息服务平台整合。目前涉及农业信息服务的平台很多,但存在基础薄弱、管理分散、结构单一、服务狭窄、时效性滞后、准确性不足、可用性不强等缺点。随着现代农业发展,政府应该整合现有“三农”各类信息服务平台,主导建设集技术查询、实时监测、生产诊断、视频培训、供求服务、价格查询、电子商务等功能于一体的“互联网+”农业信息综合性服务平台,满足农村人才创业发展的需要。

3. 农业科技人才技能融合。进入现代农业、城乡一体化发展阶段,农业推广“最后一公里”问题一直存在并扩展蔓延,并显性为农村经济社会发展“最后一公里”,提高农业科技人员技能是解决农业推广“最后一公里”的重要手段。农业科技人员大多是有“一技之长”的“专才”,在“大推广”理念下,政府应该推动“专才”向能够掌握多种技术和服务能力的“全科”式高层次农业推广人才转型,为高层次农村实用人才提供综合性的技能服务。

安徽省农业广播电视学校滁州分校 王学江

安徽省农业广播电视学校天长分校 赵士鹏