冗余资源、慈善行为与企业绩效关系研究

摘要:

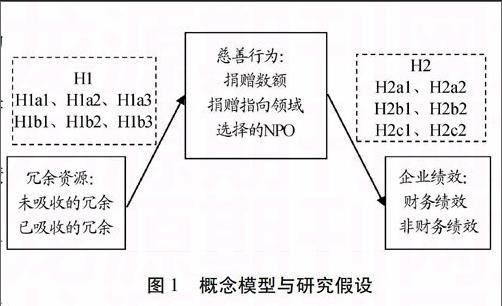

冗余资源的充分挖掘和利用,为企业慈善战略的实施并促进绩效提升提供了新的研究启示。文章构建了“冗余资源、慈善行为与企业绩效”概念模型,运用回归分析阐释了变量之间的相互关系和影响。通过对上海地区176家企业的实证研究发现:未吸收的冗余促进企业积极参与慈善行为;慈善行为与企业绩效正相关,且不同行为特征对企业绩效的影响存在差异;慈善行为在冗余资源与企业绩效的关系中具有中介作用。研究结论发展了现有的慈善行为和组织冗余文献,具有一定的理论与实践意义。

关键词:慈善行为;冗余资源;组织绩效;关系

中图分类号:F2721 文献标志码:A 文章编号:

10085831(2015)04009310

在当今资源稀缺、竞争激烈的背景下,通过制定和实施慈善战略进而影响企业组织绩效的研究,对于以提高综合竞争力为目标的企业具有不可忽视的理论意义和实践价值。众所周知,能否更为有效地利用现有资源是企业获得发展和成长的关键因素。Cyert和March[1]的研究显示,组织内部往往会存在一些冗余资源,企业可以利用冗余资源应对环境变化的冲击,调整组织战略选择,从而改善公司的业绩。可见,冗余资源的充分挖掘和利用,为企业慈善战略的制定和实施并促进绩效提供了一个新启示。与国外企业相比,中国企业慈善行为起步较晚且缺乏战略化运作和有效管理,从而导致零散、盲目的慈善捐赠大量出现。因此,如何审视并利用企业冗余资源满足各利益相关者的持续期望或要求,从而最大化慈善效果尤显迫切。目前,探讨冗余资源与慈善行为之间关系的研究可谓凤毛麟角,国内几乎未见到相关研究,仅有的国外文献又显得陈旧而久远,虽然没能提供更多的研究参考,但在一定程度上也为未来的研究提供了更广阔的拓展空间,尤其是中国情境下的进一步探索。

本文在文献梳理的基础上,借助经典的“资源—战略—绩效”理论框架构建出“冗余资源、慈善行为与企业绩效”概念模型,并通过对2013年上海地区176家企业的调研,实际验证冗余资源、慈善行为与企业绩效之间的相互关系和作用程度,旨在解释如下问题:(1)冗余资源的丰裕程度与企业慈善捐赠水平是否具有明显的关联?(2)慈善行为对企业绩效的影响程度如何?(3)慈善行为是否在冗余资源和企业绩效中间起到了中介作用?力图对转型经济下中国企业慈善行为决策机制和战略选择的探索有所裨益。

一、研究假设和概念模型

(一)冗余资源与慈善行为

冗余资源(Slack Resource)被视为“一种过量的、能随意使用的资源”[2],它能够使组织成功地应对内部调整和外部政策改变的压力,以适应外部环境而进行战略变革。根据冗余的不同状态可将其分为“已被吸收的冗余”和“未被吸收的冗余”[3],前者是指组织内部的超额成本,较难进行重新分配,如被纳入组织进程的原材料存货、熟练劳动力、柔性较低的设备多余能力;后者是指目前自由的、不受约束的资源,较易分配到其他部门和业务,如现金、现金等价物、原材料存货、有价证券等。在以往的研究中冗余资源常被用来解释目标冲突、权力斗争行为、效率以及创新[1,4-5]等不同的组织现象,现在则越来越多地倾向于探讨其积极作用的发挥。冗余资源能够使组织从容应对外部环境的动荡和冲击,有助于组织战略的调整,从而改善公司的业绩,可称之为“环境变化的缓冲器”。以构建社会资本、建立企业声誉、获取竞争优势为主要目标的慈善公益活动已经成为当今企业重要的战略决策之一。近年来,企业慈善蓬勃发展,已成为不可阻挡的历史潮流。慈善支出金额、慈善指向领域和选择的非营利组织等维度可以清晰地反映企业慈善行为的特征和结构。

关于冗余资源和企业慈善行为之间关系的探索最早可以追溯到美国企业的慈善实践。在美国,货币捐赠可以直接捐赠给受益方或者通过企业赞助的慈善基金会来达成。企业对其慈善基金会进行大规模的当期现金捐赠并不常见,大多是在后期对慈善受益人进行捐赠。相比每年向基金会提供一定的资金,企业更愿意在拥有更多可用剩余的现金时再给予捐赠,这在一定程度上表明财务冗余资源影响企业的货币捐赠。Buchholtz、Amason和Rutherford[6]以会计回报率来测度冗余资源,实际验证了CEO对组织冗余的感知和企业慈善之间的关系。结论显示,CEO对组织冗余的感知与慈善支出之间呈现显著的正相关关系,且经理自主权对这种正向影响具有完全的调节效应,管理者价值观具有部分的调节作用。除此之外,企业非现金捐赠包括本企业产品、非本企业产品、技术培训和服务、机器和设备、员工的志愿服务[7]。因此,非货币形式的冗余资源,如额外的存货、劳动力、闲置的机器、场地,都可以被用于非现金慈善捐赠。Brammer和Millington[8]调查发现,参与英国社区活动的企业其可用劳动力和存货量与企业的非货币捐赠相关。St.Clair和Tschirhart[9]宣称雇主和员工对冗余人力资源的感知会影响美国员工志愿活动。

理论分析虽然较为稀缺和陈旧,但依然得出了有价值的结论,即慈善捐赠是需要消耗资源的行为,理性的公益活动是企业在获得自身生存和健康发展基础之上的选择,因此,企业只有储备充分的冗余资源,才更有可能实施慈善活动,因此,冗余资源的丰裕程度会影响企业慈善行为水平。

基于此,提出如下假设:

H1:冗余资源对企业慈善行为存在显著的正向影响。

H1a1:未吸收的冗余对企业慈善捐赠数额存在显著的正向影响;

H1a2:未吸收的冗余对企业慈善捐赠领域的相关互动性存在显著的正向影响;

H1a3:未吸收的冗余对NPO的选择存在显著的正向影响;

H1b1:已吸收的冗余对企业慈善捐赠数额存在显著的正向影响;

H1b2:已吸收的冗余对企业慈善捐赠领域的相关互动性存在显著的正向影响;

H1b3:已吸收的冗余对NPO的选择存在显著的正向影响。

(二)慈善行为与企业绩效

理论工作者一直试图从慈善行为与组织绩效的关系来探求慈善捐赠行为的合理性,目前为止,虽未达成一致的结论,但已形成相对清晰的研究逻辑。

规范研究包括:(1)企业通过慈善捐赠行为可以树立良好的社会形象、提高公众认同度和企业声誉[10-11],对部分商品有促销作用[12],获得税收的优惠,降低交易成本[13];(2)志愿者活动的参与可以提高员工的合作和热情,增加员工的责任感,同时还可以改善社区环境[14-15];(3)企业通过慈善公益项目可以选择有效的目标顾客群,增加产品的销量,提高市场占有率,降低进入和运营风险[14],增加产品的销量[13],促进公司业务的发展和竞争环境的改善[15]。国内学者钟宏武[16]则认为,慈善活动可以给企业带来如下价值——增加收入、降低成本、提高效率、获得市场权力。樊建锋和田博文[17]基于实验研究阐释了灾害事件背景下不同类型的企业慈善行为对声誉的作用,结果表明当企业能力较强时,基于慈善项目的慈善行为对企业声誉有更积极影响;反之,基于业务能力的慈善行为对企业声誉有更积极影响。

与此同时,愈来愈多的实证研究显示出企业的慈善行为与组织绩效之间有某种程度的因果关系。Waddock和Graves[18],Berman[19],Orlitzky、Schmidt和Rynes[20]以及Brammer和Millington[21]等学者的统计分析均表明慈善行为促进了企业绩效,二者之间存在显著正相关,且相互影响。李敬强和刘凤军[22]的研究显示汶川地震期间参与慈善捐赠企业的累计异常收益率与捐赠金额正相关。王端旭、潘奇[23]利用中国上市公司2002-2008年慈善捐赠数据,研究发现利益相关者满足程度越高,慈善捐赠提升企业价值的效果越明显。田雪莹[24-25]实证研究表明企业通过参与慈善公益来构建和增强社会资本,基于社会资本的联结将内外部知识、信息、信任等无形资源转化为自身的核心优势,进而促进组织效益的提升。卢正文、刘春林[26]的研究显示,捐赠金额显著促进销售增长率,且产品直接接触消费者企业的捐赠行为与销售增长之间的正相关性更强。郭剑花[27]基于实际控制人性质证实慈善捐赠促进了公司经济效益与社会目标的双赢;但直接上市的民营企业捐赠对业绩的提升作用显著高于国有企业。易冰娜、韩庆兰[28]引入公众关注度得出企业捐赠与财务绩效之间显著正相关的结论,但公众关注度的调节作用并不显著。

就慈善行为与企业绩效的关系研究看,绝大多数实证和理论研究者都支持企业慈善捐赠行为可以促进企业绩效,尤其是长期绩效。此外,随着经济发展模式和社会依存结构的变化,社会公益成绩将成为对企业产生实际约束的力量,对于企业价值的创造发挥着越来越重要的作用。由此,提出如下假设:

H2:慈善行为对企业绩效存在显著的正向影响。

进一步细分慈善行为各维度,提出如下假设:

图1 概念模型与研究假设H2a1:企业慈善捐赠数额对财务绩效存在显著的正向影响;

H2a2:企业慈善捐赠数额对非财务绩效存在显著的正向影响;

H2b1:企业慈善捐赠领域的相关互动性对财务绩效存在显著的正向影响;

H2b2:企业慈善捐赠领域的相关互动性对非财务绩效存在显著的正向影响;

H2c1:选择的NPO对财务绩效存在显著的正向影响;

H2c2:选择的NPO对非财务绩效存在显著的正向影响。

(三)概念模型

本文构建了如图1所示的概念模型试图梳理和廓清理论研究框架。

表1 控制变量设置

变量包含项目取值

企业所有权国有企业{1,0}

民营企业{0,1}

外资企业{0,0}

企业成立年限3年以下{0,0,0,0}

3~5年{1,0,0,0}

6~10年{0,1,0,0}

11~25年{0,0,1,0}

25年以上{0,0,0,1}

企业规模-员工人数的自然对数

企业所处的发展阶段创业阶段{0,0,0}

成长阶段{1,0,0}

成熟阶段{0,1,0}

衰退阶段{0,0,1}

二、数据收集和变量测度

问卷调研于2013年4-7月集中在上海地区展开,全部由企业的中、高层管理者填写,此次调查充分利用了同济大学经济与管理学院EMBA学员资源优势,共发放问卷360份,回收217份,回收率为60.3%,将答案雷同、空白过多及在2009-2012年间未有过捐赠的企业问卷剔除,共获得有效问卷176份,问卷有效率为81.1%。

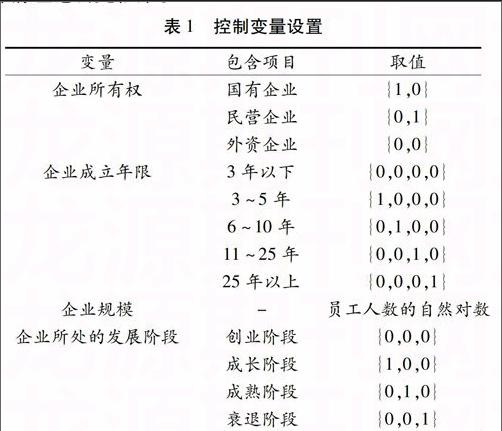

上述提出的概念模型所涉及的变量包括冗余资源、慈善行为和企业绩效等。其中,冗余资源分为未吸收的冗余和已吸收的冗余两个维度;慈善行为分为捐赠数额、捐赠指向领域和对NPO的选择三个维度;企业绩效分为财务绩效、非财务绩效两个维度。根据Likert的7级量表打分法原则,数字1~7依次表示从极为不同意(或少、低)向非常同意(或多、高)过渡,其中4为中性标准。数据处理过程中还引入了可能对慈善行为和企业绩效产生影响的企业所有权、企业成立年限、企业规模、企业所处发展阶段四个变量作为控制变量,具体设定如表1所示。

表2 样本企业特征

变量类别数量百分比累计百分比

企业所有权

国有企业4525.625.6

民营企业3519.945.5

外资企业9654.5100.0

企业成立年限

3年以下84.54.5

3~5年137.411.9

6~10年3620.532.4

11~25年6838.671.0

25年以上5129.0100.0

员工人数

100人以内3318.718.7

100~500人6034.152.8

500~1 000人169.161.9

1 000~2 000人84.566.4

2 000人以上5933.61000

企业发展阶段

创业阶段116.36.3

成长阶段5028.434.7

成熟阶段11062.597.2

衰退阶段52.8100.0

注:N=176。

三、分析和讨论

(一)样本企业特征

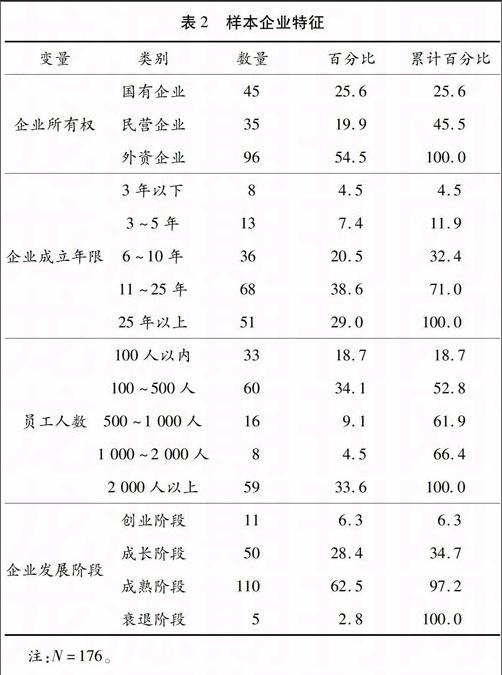

在176家有效样本企业中,其产业分布较为广泛,遍布机械制造、化工和纺织、软件、电子及通讯设备制造、金融保险、房地产、住宿餐饮、能源、医药、传媒广告、交通运输、科学研究、农林牧渔、食品、知识产权、咨询等行业,其中高新技术产业占58.2%,传统产业占41.8%;外资和国有企业占大多数,达到了74.4%,其中外资企业占54.5%;年龄在10年以上的企业占67.6%,10年以内的企业占32.4%;人数在500以下的企业占52.8%,500人以上的占47.2%,企业规模大中小均有涉及,大致比例相当;处于成长和成熟阶段的企业占大多数,达88.9%(表2)。作为中国第一大城市,上海的GDP总量居中国城市之首,且开放的经济社会环境较早地培养了企业慈善意识,由此,企业社会责任实践较为普遍和频繁,从事慈善公益的企业也相对较多。因此,无论是从经济发展水平还是从慈善理念养成,选择上海地区的企业作为研究样本都具有较好的典型性和代表性。

(二)信度和效度检验

表3 变量的信度检验

变量包含项目Cronbachs α

已吸收的冗余30.855 3

未吸收的冗余30.723 4

捐赠数额30.784 2

捐赠领域30.892 6

对NPO的选择50.918 1

财务绩效30.939 0

非财务绩效50.888 6

1.信度检验

表3显示各潜变量的测度变量的Cronbachs α值,均符合要求,达到了0.7以上,表明变量之间具有良好的内部结构一致性,信度较高。

2.效度检验

通过因子分析法对变量的建构效度进行检验。KMO检验值均大于0.7,Barlett球形检验统计值的显著性水平均小于0.001,说明样本数据适合于进行因子分析。采用最大方差方法对项目正交旋转,提取出冗余资源的2个因子、慈善行为的3个因子和企业绩效的2个因子。按照旋转后因子载荷超出0.5的标准,项目“拥有的专门人才相对比较多,还有一定的发掘潜力”在因子“已吸收的冗余”上的载荷为0.463,未达到0.5的标准,说明这个测量项目是不科学的,故将其删去。由此,本研究得到冗余资源的2个因子“未吸收的冗余”和“已吸收的冗余”,慈善行为的3个因子“捐赠数额”、“捐赠指向领域”和“对NPO的选择”;企业绩效的2个因子“财务绩效”和“非财务绩效”,与指标设置时变量结构基本一致,说明变量的指标设置具有构建效度(表4)。

(三)相关分析

运用SPSS17.0对冗余资源、慈善行为和企业绩效的各个维度进行描述性统计分析,结果如表5所示。

慈善行为各维度与企业绩效各维度呈现显著的正相关(0.213≤γ≤0.340,P<0.01),说明从事慈善活动可能对企业财务绩效和非财务绩效有着推动和促进作用;未吸收的冗余与慈善行为各维度呈现显著的相关性(0.250≤γ≤0.377,P<0.01),显示企业内可自由流动、可重新配置的资源对慈善行为的开展具有显著的正向积极影响。值得注意的是,已吸收的冗余与慈善行为各维度、企业绩效各维度均无显著的相关性,因此,可以推断资产专用性强、粘性小且已经内化于企业运作的冗余资源对企业从事公益慈善并无显著影响,同样,对财务绩效和非财务绩效也并无显著的提升作用。回归分析是在相关分析的基础上,认识变量之间相关程度的具体形式,鉴于已吸收的冗余与其他变量并不存在统计意义上的显著相关性,因此在后续的回归模型中剔除这一变量,即假设H1b1、H1b2、H1b3均未得到证实,后面的结论部分会呈现具体解释。表5显示,未吸收的冗余、慈善行为与企业绩效之间具有显著的正相关关系,但变量之间具体的因果关系仍需通过进一步的回归分析来确定。

表4 变量的因子分析

变量测度条目旋转后的

因子载荷KMO值和

Bartletts检验

未吸收的冗余

已吸收的冗余

公司内部有足够的财务资源可以用于自由支配

公司的留存收益(如未分配利润)足以支持市场扩张

企业能够在需要时获得银行贷款或其他金融机构资助

公司目前的生产运营低于设计能力(或预定目标)

采用的工艺设备或技术比较先进,但没有被充分利用

拥有的专门人才相对比较多,还有一定的发掘潜力

0.865

0.919

0.841

0.879

0.878

0.463KMO=0.706

Bartletts Test:

Chi - Square =347. 29,

df.= 10;Sig.=0.000;

因子方差累积贡献率:78.361%

捐赠数额

捐赠指向领域

对NPO的选择

与同行业其他企业相比,贵公司年均捐赠金额

贵公司年均捐赠金额占企业主营业务收入的比重

贵公司年均捐赠金额占企业利润的比重

贵公司捐赠的指向领域与本行业具有很大的相关性

贵公司捐赠的指向领域具有很大的影响力

贵公司捐赠的指向领域具有很强的互动性

NPO具有充足的资源(人员、资金、设备)

NPO具有很强的业务执行能力

NPO具有广泛的社会关系网络

NPO具有很高的社会公信力

NPO具有很大的社会影响力

0.869

0.795

0.832

0.864

0.873

0.905

0.800

0.882

0.836

0.868

0.880KMO=0.830

Bartletts Test:

Chi-Square = 1175.43;

df. = 45;Sig. =0.000;

因子方差累积贡献率:78.887%

财务绩效

非财务绩效

贵公司年均销售增长率比同行业平均水平

贵公司息税前总资产收益率比同行业平均水平

贵公司息税前总销售收益率比同行业平均水平

员工的忠诚度

改善与政府、社区的关系

企业声誉

顾客满意度

媒体的正面关注和传播

0.876

0.871

0.912

0.705

0.789

0.822

0.695

0.803KMO=0.878

Bartletts Test:

Chi-Square = 1159. 42;

df. = 36;Sig. =0.000;

因子方差累积贡献率:73.068%

(四)回归分析

1.层级回归分析

VIF值检验结果均小于10,显示各自变量之间并无严重的共线性。而后,采用层级回归分析来检验各变量间的因果关系,通过剔除控制变量对模型的影响,展现各变量间的真实作用和效应。

表5 变量描述性统计与相关分析

变量MeanS.D.未吸收的

冗余已吸收的

冗余捐赠数额捐赠指

向领域对NPO

的选择财务绩效非财务

绩效

未吸收的冗余4.851.4471

已吸收的冗余4.031.3460.0001

捐赠数额4.551.4390.377**0.0361.

捐赠指向领域3.691.4840.250**0.1200.0001

对NPO的选择4.411.2870.292**-0.0370.0000.0001

财务绩效4.681.0130.408**0.0940.340**0.216**0.286**1

非财务绩效4.841.0480.327**-0.0600.213**0.239**0.227**0.0001

注:*p<0.05,**p<0.01(双侧检验)。

(1)冗余资源对企业慈善行为的回归分析。

从表6可以看出,未吸收的冗余对慈善行为具有显著的正效应。进一步分析发现,未吸收的冗余对捐赠数额、对NPO的选择及慈善行为整体都存在显著的正向影响,标准化回归系数分别为0.354、0.236、0.401,且均呈现统计上的显著性,而对捐赠指向领域并不存在统计意义上的显著正向影响。未吸收的冗余对捐赠数额、捐赠指向领域、对NPO的选择及慈善行为整体的解释量分别为10.7%、0.6%、4.7%、13%。由此,企业内未吸收的冗余资源越丰富,企业慈善捐赠数额越多,捐赠时越能够选择更具公信力和运作效率的NPO,从而可以更好地促进企业慈善行为的实施,但未吸收冗余的丰裕程度对捐赠指向领域的互动性和相关性并无显著影响。假设H1、H1a1、H1a3得到验证,H1a2没有得到证实。

表6 冗余资源对企业慈善行为的回归分析

变量捐赠数额捐赠指向领域对NPO的选择慈善行为

模型1模型2模型3模型4模型5模型6模型7模型8

企业规模0.1370.0420.172*0.1500.203*0.1400.299***0.194**

FZJD1-0.056-0.1630.0780.0530.055-0.0160.045-0.073

FZJD20.082-0.0600.1230.0900.1060.0110.1810.024

FZJD3-0.031-0.0510.1370.1330.0930.0790.1170.094

未吸收的冗余0.354***0.0820.236**0.401***

R20.0450.1520.0590.0640.0630.1100.1500.280

Ajust R20.0230.1270.0360.0370.0410.0840.1300.258

△Ajust R20.1070.0060.0470.130

F2.02021.265***2.646*7.038*2.848*8.963**7.478***30.473***

注:*p<0.05,**p<0.01,***p<0.001(双侧检验)。

(2)慈善行为对企业绩效的回归分析。

表7显示,慈善行为对企业绩效具有显著正效应。其中,捐赠数额对财务绩效、非财务绩效及整体绩效都具有显著的正向影响,标准化回归系数分别为0.315、0.205、0.368,且统计显著;NPO的选择对财务绩效、非财务绩效及整体绩效也均存在显著的正向影响,标准化回归系数分别为0.255、0.220、0.337,且统计显著;捐赠指向领域对非财务绩效和整体绩效具有显著的正向影响,标准化回归系数分别为0.181、0.143,但对财务绩效并不存在统计意义上的显著作用。慈善行为对财务绩效、非财务绩效及整体绩效的解释量分别为16.5%、7.9%、22.9%。可见,捐赠数额越多,对企业的财务绩效、非财务绩效以及整体绩效的促进作用越大;选择资源较充足、社会公信力和影响力较高的NPO对提升企业的财务绩效、非财务绩效以及整体绩效具有正向的积极作用;选择更具互动性和相关性的捐赠指向领域能够促进企业的非财务绩效和整体绩效,但对财务绩效并无显著提升。假设H2、H2a1、H2a2、H2b2、H2c1、H2c2得到验证,H2b1没有得到证实。

2.中介效应分析

构建的概念模型清晰显示了各变量之间的关系,不难看出,慈善行为作为冗余资源与企业绩效关系的中介变量,在冗余资源影响企业绩效的关系中具有中介作用。下面运用Baron和Kenny所提出的中介效应检验步骤予以验证,结果如表8所示。

表7 慈善行为对企业绩效的回归分析

变量

财务绩效非财务绩效企业绩效

模型1模型2模型3模型4模型5模型6

国有-0.108-0.1040.0410.041-0.047-0.045

民营-0.131-0.070-0.0100.033-0.100-0.026

企业规模0.183*0.0560.007-0.0740.134-0.013

QYNX10.0860.0920.0280.0320.0810.088

QYNX20.2370.1730.2520.2180.347*0.278*

QYNX30.3590.3100.2080.1880.402*0.354*

QYNX40.2460.2130.3040.3010.390*0.364*

捐赠数额0.315***0.205**0.368***

捐赠指向领域0.0210.181**0.143*

对NPO的选择0.255***0.220**0.337***

R20.1120.2770.0430.1220.1170.346

Ajust R20.0750.2340.0030.0690.0800.306

△Ajust R20.1650.0790.229

F3.023**12.595***1.4788.936*3.187**19.221***

注:*p<0.05,**p<0.01,***p<0.001(双侧检验)。

步骤一的回归结果证明了未吸收的冗余对企业绩效存在正向的显著作用(0.366,P<0.001);步骤二分别检验未吸收的冗余与慈善行为的捐赠数额、捐赠指向领域、对NPO的选择三个维度之间的关系,发现未吸收的冗余对捐赠指向领域的作用不具有显著性,因此,捐赠指向领域维度在二者之间并未起到中介效应;步骤三将自变量与中介变量同时纳入回归方程,发现慈善行为三个维度的回归系数仍然显著(0.194,P<0.001;0.093,P<0.5;0.193,P<0.001),而未吸收的冗余对企业绩效的回归系数β1值低于步骤一的β3值(0.366>0.222),且显著。说明,慈善行为中的捐赠数额、对NPO的选择两个维度在冗余资源和企业绩效间具有部分中介效应,即冗余资源经由慈善行为的部分传导作用于组织绩效。该结果与概念模型所呈现的变量关系相吻合。

表8 慈善行为的中介效应分析

步骤解释变量被解释变量β值成立条件

步骤一

自变量因变量β1β1应具有显著性

未吸收的冗余企业绩效0.366***检验得证

步骤二

自变量

未吸收的冗余

未吸收的冗余

未吸收的冗余

中介变量

捐赠数额

捐赠指向领域

对NPO的选择

β2

β21:0.380***

β22:0.148

β23:0.296***β2应具有显著性

β22不具显著性

捐赠指向领域的中介效应不成立

步骤三自变量

未吸收的冗余

中介变量

捐赠数额

捐赠指向领域

对NPO的选择

因变量

企业绩效

β3

0.222***

β4

β41:0.194***

β42:0.093*

β43:0.193***

β4应具有显著性;β1>β3

0.366>0.222

且β3显著,

捐赠数额的部分中介效应成立

对NPO的选择的部分中介效应成立

注:*p<0.05,**p<0.01,***p<0.001(双侧检验)。

四、结论与展望

(一)未吸收的冗余促进企业慈善行为的开展

未吸收冗余是组织中未被利用和投入的资源,它更容易进行重新的规划和配置,因而组织有更多选择的自由,未吸收冗余不仅可以为组织提供探索新机会的资源,还可以在环境剧烈变化时作为组织的缓冲剂,使自己的核心优势免受组织内外部变化的影响[29];而已吸收冗余已被用于组织运作,资产专用性强,不容易重新配置,即使可以重新配置,也需要花费较多的努力和较长的时间,而且可利用的范围窄[30]。处于转型经济中的中国,资源竞争激烈,金融市场的不健全使企业很难在市场中获得资源[31],现有的未吸收冗余则是企业的一笔宝贵财富。而慈善捐赠是企业为追求利润最优化和社会收益最大化,以一定的短期利润为代价的现金、物质、人力资源捐赠、项目资助等自愿行为,因此,企业必须具备一定的资源储备才能去实施[32]。加之,在优势资源稀缺的环境下,企业的慈善活动应是在满足消费者的需求、获得自身生存和发展基础之上的理性行为,因此,拥有较为丰富的未吸收冗余的企业才更可能参与捐赠,才更有能力负担起慈善活动的资源消耗,除此之外,未吸收冗余较多的企业还可以从市场上获得有助于慈善活动开展的其他资源,如有能力搜寻和甄选更优质的非营利组织,招募优秀的人才进行慈善活动规划和管理等。目前,在中国大量的公益行为中,政府仍然是主要的驱动者,尤其是在面临灾难和贫困的境况下,政府指令性劝募成为企业慈善的主要动因。在此压力下的企业慈善其实是响应政府和社会号召而采取的缓冲战略,而未吸收冗余的充分挖掘和利用,则为企业慈善战略的实施提供了更权变的选择。因此,无论是主动的理性捐赠还是被动的慈善选择,丰富的未吸收冗余都会促进企业慈善行为水平。

(二)慈善行为与企业绩效正相关,且不同行为特征对绩效的影响存在差异

基于对上海176家从事慈善企业的研究显示,慈善行为各维度特征对企业绩效整体的提升具有积极的作用。其中,最为显要的慈善行为特征——捐赠数额对绩效的影响效应最大,这符合我们对慈善行为作用的惯常理解,即捐赠数额的多寡对企业绩效的提高具有最显著的影响;与之相比,选择的非营利组织对绩效的影响效应较小,主要由于中国非营利组织的发展目前处于起步阶段,大部分组织都面临生存危机,仅有少数资源充足、具有公信力和影响力的非营利组织可供捐赠企业选择,因此,窄小的选择范围在一定程度上限制了其对企业绩效促进作用的发挥;捐赠指向领域对绩效的影响效应最小,这其实源于中国企业的慈善活动缺乏策略性,选择的捐赠指向领域大多与企业业务的相关性不大,因此对组织绩效的促进作用也较小。进一步考察慈善行为各维度对企业绩效各维度的作用效应,不难看出,捐赠数额和选择的NPO对财务绩效和非财务绩效都具有显著的正向影响,而捐赠指向领域对非财务绩效具有显著的正向影响,但对财务绩效并不存在统计意义上的显著作用。主要原因在于:近年来,企业捐赠的领域主要集中在赈灾、扶贫、教育、环保等方面,这些都是需求迫切、投入巨大、涉及面广、影响力大但不具有直接收益,却关系国计民生的重要领域,这些领域极易引起社会的关注,但是与企业的业务领域、所在的经营社区及未来发展战略关联性不大,因此选择这些领域进行捐赠虽然能够提高顾客满意、树立企业形象、增强社会影响力、获得公众正面评价,但对财务绩效并无显著的积极促进作用。

(三)慈善行为在冗余资源与企业绩效的关系中具有中介作用

实证研究表明,慈善行为中的捐赠数额和对NPO的选择两个维度在冗余资源和企业绩效间承担了部分传导作用。亦即,企业将未吸收的冗余资源用于慈善活动,且未吸收冗余资源越丰富,引起的捐赠额度就越大,企业也越会选择更优质的非营利组织参与公益,而通过不同程度地参与慈善捐赠,企业不仅能够增加顾客满意、提高内部员工忠诚、获得良好声誉、增强社会影响力、赢得媒体的正面关注,而且可以促进产品销量的增加,提高市场份额,降低进入和运营风险,进而促进整体组织绩效的提升。由此,本文构建的理论分析模型从总体上得到了实证数据的支持,不仅较好地解释了冗余资源、慈善行为与企业绩效之间的作用机制,还进一步印证了“资源—战略—绩效”经典研究框架的逻辑合理性。

(四)研究局限与展望

尽管基于实证分析获得了一些有价值的研究结论,但囿于样本选取仅覆盖上海地区的企业,虽具典型性却欠广泛性,这在一定程度上制约了研究结论的推广和普及,由此,所得的主要结论是否适用于其他地区的企业还需进一步检验。当前关于冗余资源与慈善行为之间关系的研究陈旧且稀缺,且大部分文献将社会责任作为整体来考虑,并没有将慈善行为从中剥离出来清晰阐述其在社会责任中扮演的重要角色,更缺乏对冗余资源与慈善行为二者之间匹配模式的分析。而冗余资源的丰裕程度与企业慈善捐赠水平在实践中并未展现出明显的关联性,但这恰恰是当前企业慈善行为通常呈现散乱、盲目、无效的主要原因,由此,通过冗余资源的丰裕程度和慈善责任履行水平的匹配,从理论上提炼出不同的慈善类型,对企业慈善模式的选择和评价具有重要的借鉴作用。

参考文献:

[1]CYERT R M,MARCH J G.A behavioral theory of the firm[M].Englewood Cliffs,NJ:Prentice-Hall,1963.

[2]BOURGEOIS, L J,SINGH J V.Organizational slack and political behavior among top management teams[C]//Academy of Management Proceedings,1983:43-47.

[3]SINGH J V.Performance, slack, and risk taking in organizational decision making[J].Academy of Management Journal,1986,29:562-585.

[4]ASTLEY W.Sources of power in organizational life[D].Washington:University of Washington,1978.

[5]NOHRIA N,GULATI R.Is slack good or bad for innovation?[J].Academy of Management Journal,1996,39(5):1245-1264.

[6]BUEHHOLTZ A K,AMASON A C,RUTHERFORD M A.Beyond resources: The mediating effects of top management discretion and values on corporate philanthropy[J].Business and Soeiety,1999,38(2):167-187.

[7]田雪莹.企业捐赠行为与竞争优势——基于社会资本视角的分析[M].北京:经济管理出版社,2011.

[8]BRAMMER S,MILLINGTON A.The composition of organizational slack and the nature of corporate community involvement[C]//Paper Presented at the annual meeting of the Academy of Management,Denver,CO.,2002.

[9]St.CLAIR L,SEHIRHART M.The influence of slack in human resources on community service through the workplace[C]//Paper Presented at the annual meeting of the Academy of Management, Denver,CO.,2002.

[10]HIMMELSTEIN J L.Dooking good and doing good:Corporate philanthropy and corporate power[M].Bloomington,IN:Indiana Press,1997.

[11]FOMBRUN C J,GARDBERG N A,BARNETT M L.Opportunity platforms and safety nets:Corporate reputation and reputational risk[J]. Business and Society Review,2000,105(1):85-106.

[12]HARBAUGH W.What do donations buy?A model of philanthropy based on prestige and warm glow[J].Journal of Public Economics,1998(2):269-284.

[13]MARX J D.Strategic philanthropy:An opportunity for partnership between corporations and health/human service agencies[J].Administration in Social Work,1998(9):57-73.

[14]AUSTIN J E.The collaborative challenge:How nonprofits and businesses succeed through strategic alliances[M]. San Francisco,CA:Jossey-Bass,2000.

[15]PORTER M E, KRAMER M R.The competitive advantage of corporate philanthropy[J].Harvard Business Review,2002(12):57-68.

[16]钟宏武.慈善捐赠与企业绩效[M].北京:经济管理出版社,2007.

[17]樊建锋,田博文.灾害情景下企业慈善行为对企业声誉的影响[J].安徽农业大学学报:社会科学版,2013(2):49-53.

[18]WADDOCK S A,GRAVES S B.The corporate social performancefinancial performance link[J].Strategic Management Journal,1997,18(4):303-319.

[19]BERMAN S L,WICKS A C,KOTHA S,et al.Does stakeholder orientation matter?The relationship between stakeholder management model and financial performance[J].Academy of Management Journal,1999(5):488-506.

[20]ORLITZKY M,SEHMIDT F L,RYNES S L.Corporate social and financial performance metaanalysis[J].Organization Studies,2003,24(3):403-441.

[21]BRAMMER S,MILLINGTON A.Corporate reputation and philanthropy:An empirical analysis[J].Journal of Business Ethics,2005,61(1):29-44.

[22]李敬强,刘凤军.企业慈善捐赠对市场影响的实证研究——以“5.12”地震慈善捐赠为例[J].中国软科学,2010(6):160-166.

[23]王端旭,潘奇.企业慈善捐赠带来价值回报吗——以利益相关者满足程度为调节变量的上市公司实证研究[J].中国工业经济,2011(7):118-128.

[24]田雪莹,叶明海,蔡宁.慈善捐赠行为与企业竞争优势实证分析[J].同济大学学报:自然科学版,2010(5):773-767.

[25]田雪莹,蔡宁.企业慈善捐赠的前因变量与组织绩效研究[J].重庆大学学报:社会科学版,2012(5):49-56.

[26]卢正文,刘春林.慈善捐赠对企业绩效影响的研究——基于消费者视角[J].山西财经大学学报,2012(3):81-88.

[27]郭剑花.中国企业的捐赠:自愿抑或摊派?——基于中国上市公司的经验证据[J].财经研究,2012(8):49-59.

[28]易冰娜,韩庆兰.公众关注度下企业捐赠对财务绩效的影响——基于2009-2011年A股制造业上市公司的实证分析[J].社会科学战线,2013(10):75-78.

[29]李妹,高山行.企业家导向、未吸收冗余与自主创新关系研究[J].科学学研究,2011(11):1720-1727.

[30]GEIGER S W,CASHEN L H.A multidimensional examination of slack and its impact on innovation[J].Journal of Managerial Issues,2002,14(1):68-84.

[31]李妹,高山行.环境不确定性、组织冗余与原始性创新的关系研究[J].管理评论,2014(1):47-55.

[32]蒲勇健,何梦琦.企业慈善捐赠市场效应研究述评与再验证[J].企业经济,2013(11):38-43.