76例出血性脑梗死患者临床特点分析

陈 烜,侯玉立,石 磊

76例出血性脑梗死患者临床特点分析

陈 烜1,侯玉立2,石 磊3

目的分析76例出血性脑梗死患者的临床、影像学和治疗特点,加强对出血性脑梗死的认识,提高临床诊治水平。方法回顾性分析我院2012年2月—2014年8月收治的76例出血性脑梗死患者临床及影像学资料。结果出血性脑梗死占同期脑梗死患者的3.8%,最常见类型是心源性脑梗死(58例,76.3%)及大面积脑梗死(18例,23.7%);根据头颅CT(或MRI),非血肿型脑梗死患者45例,占59.2%,血肿型31例,占40.8%。经积极治疗,基本痊愈14例(18.4%),进步20例(26.3%),显著进步32例(42.1%),无效8例(10.5%),死亡2例(2.6%)。血肿型患者与非血肿型患者比较,具有统计学意义(P<0.05)。结论出血性脑梗死主要病因是心源性脑栓塞和粥样硬化性脑梗死,及早行头颅CT或MRI是早期发现本病的关键,早期个体化治疗可改善患者预后。

出血性脑梗死;临床特点;影像学资料

出血性脑梗死(hem o rrhagic cereb ra l in farction, HI)是指在脑梗死期间,由于缺血区血管重新恢复血流灌注,导致的梗死区内出现继发性出血,脑CT扫描或脑MRI检查显示在原有的低密度区内出现散在或局限性高密度影。这种现象称之为出血性脑梗死或脑梗死后脑出血[1]。该病的产生严重威胁着患者的治疗与预后生存质量。本研究对2012年2月—2014年8月我科收治的76例出血性脑梗死患者的临床诊治资料进行回顾性分析,分析其病因、机制、影像学资料与临床特点,为该病的诊断和治疗提供依据。

1 资料与方法

1.1 一般资料 2012年2月—2014年8月共收治急性脑梗死患者2001例,其中出血性脑梗死患者76例,占同期脑梗死患者的3.8%。该76例患者中,男性45例,女性31例,年龄39岁~83岁(63.4岁±3.5岁)。76例患者中,有5 8例被确诊为心源性脑梗死,占76.3%,脑血栓形成18例,占23.7%。合并高血压60例,占78.9%;冠心病42例,占55.3%;糖尿病18例,占23.7%;高血脂12例,占15.8%;风心病4例,占5.3%。46例肢体功能趣障碍,40例头痛头昏,21例恶心呕心,16例出现不同程度意识障碍,10例失语症, 6例出现吞咽困难。

1.2 影像学资料 76例患者入院后均接受(2~4)次头颅CT(或MRI)检查。按照梗死部位分型,大面积脑梗死者40例,分水岭区梗死20例,小面积梗死16例。按出血形态分型,7 6患者中4 5例为非血肿型,占59.2%,表现为梗死灶内出现斑片状、索条状或点状高密度影,部分有占位效应;31例为血肿型,占40.8%,表现为梗死灶内新出现团块状高密度影。

1.3 治疗方法 全部患者入院后均首先针对原发病进行积极对症治疗,确诊为HI后,立即停用抗凝、溶栓、扩容等治疗。针对轻型出血性脑梗死患者,应用脱水、降颅压、调节和控制血压、血糖,清除自由基,维持水与电解质平衡,应用脑细胞保护剂和神经系统营养类药物等治疗。针对重型出血性脑梗死患者,按脑出血治疗,使患者保持安静,同时积极脱水降颅压,减轻脑水肿,防止脑疝,调整血压,防治并发症等综合治疗措施。对于脑血肿较大者或以破入脑室系统者,应及早行转入外科行血肿引流术、血肿清除术或去骨瓣减压术。

1.4 疗效评定 根据全国第四届脑血管病学术会议制定的功能缺损评分标准评定[1]。评分减少17分以下为无变化;评分减少18分~45分为进步;评分减少46分~90分,病残程度1~3级为显著进步;评分减少91分~100分,病残程度0级为基本痊愈。

1.5 统计学处理 采用SPSS 15.0统计软件分析, P<0.05差异有统计学意义。

2 结 果

2.1 治疗效果情况 根据评定标准,76例中,14例基本痊愈,占18.4%;20例病情改善,占26.3%;32例病情有显著进步,占42.1%;8例治疗无效,占10.5%;2例死亡,占2.6%。

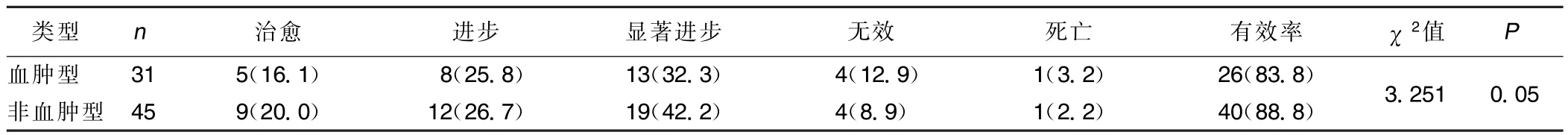

2.2 出血类型与疾病预后关系(见表1)

表1 出血类型与疾病预后关系例(%)

3 讨 论

近年来,脑梗死的发病率、病死率和致残率都很高。HI是脑梗死的一个特殊类型,其发病机制非常复杂。主要机制为梗死灶缺血后血管壁受损,软化、坏死的脑组织水肿程度的增减血流动力学改变,梗死灶区血流再通再灌注压增高或梗死边缘侧支循环开放,继发性纤溶及凝血障碍,最终引起患者出血。该病的发病率国内外报道不一致,国外报道发病率为15%~43%[2],而国内报道为3.7%~6.8%,本组发病率为3.8%,与国内报道相一致[3]。HI病因主要是心源性脑栓塞和粥样硬化性脑梗死。其临床诊断主要靠影像学检查,对脑梗死患者,如临床症状及体征加重,应及早、反复行头颅CT(或MRI)检查,是早期发现本病的关键。对于临床上确诊为HI后即应停用抗凝、抗血小板及溶栓类药物。早期以脱水治疗为主,同时注意积极控制血压、血糖,调节水电解质平衡等对症治疗。后期积极降颅压、减轻脑水肿同时,应用脑细胞保护剂和神经系统营养类药物等治疗,防治脑疝发生,同时加强康复治疗。对于出血量较大者,应积极联系外科治疗。

临床工作中,对于大面积脑梗死患者,治疗时慎用抗凝及溶栓类药物,高度警惕HI的发生。对脑梗死早期病情加重患者,多次行头颅影像学检查,对早期发现本病至关重要。早期诊断及早期采取有效的个体化治疗,有助于提高患者生存质量,改善预后,降低病死率。

[1] 刘汉东.出血性脑梗死的CT和MRI诊断价值研究[J].中国医药指南,2013,11,(2):127.

[2] Jickling GC,Liu D,Stam ova B,et al.Hemo rrhagic transform ation a fter ischem ic stroke in anim als and humans[J].J Cereb Blood Flow Metab,2014,34(2):185-199.

[3] 李建设,车振勇.出血性脑梗死58例临床分析[J].中国实用神经疾病杂志,2011(4):253-254.

R743 R255

B

10.3969/j.issn.1672-1349.2015.05.053

1672-1349(2015)05-0692-02

2015-03-11)

(本文编辑 王雅洁)

1山西医科大学附属第一临床医学院硕士研究生(太原030009);2山西医科大学第一医院;3山西医科大学第二医院;

侯玉立,E-m ail:cccccxuanxuan@163.com。