经皮肾穿刺活检术后B超动态监测肾周血肿的临床效果观察

杨敬恩

经皮肾穿刺活检术后B超动态监测肾周血肿的临床效果观察

杨敬恩

目的 B超动态监测经皮肾穿刺活检术(PRB)后肾周血肿的发生率及其特点,为减少术后大出血的发生、改进PRB术后治疗及护理方法提供理论依据。方法 选取行PRB的124例患者,术后第4、8、24、48、72h进行B超动态监测。结果 肾周血肿的发生率为31.45%,0~4h、4~8h、8~24h肾周血肿发生率分别为76.92%、17.95%、5.13%,24h后未见首发的肾周血肿;39例肾周血肿中小血肿(血肿面积2~4cm2)25例,大血肿(≥4cm2)14例。结论 PRB后肾周血肿的高发时间段为0~8h,尤其是0~4h;术后采用B超动态监测肾周血肿的发生,可及早发现肾周血肿并尽早实施相应的处理。

肾穿刺活检术;超声检查;血肿;动态监测

经皮肾穿刺活检(percutaneous renal biopsy,PRB)是现今肾脏疾病的重要临床诊断及研究手段。PRB是一种创伤性检查,不可避免地会对肾脏造成一定程度的损伤,肾周血肿作为PRB最常见的并发症之一,但只有约6%的肾周血肿患者会出现低热、腹痛、剧烈腰痛等临床症状[1]。目前,临床对肾周血肿发生率的判断是在患者出现临床症状后才进行B超检查,延误病情,导致相应的治疗护理滞后。研究表明,PRB后24h内进行B超检查可及早发现肾周血肿。因此,及早发现肾周血肿并实施相应的治疗护理,对降低PRB后大出血具有重要意义。目前,国内关于B超动态监测PRB后肾周血肿的发生率以及其特点的报道较少。基于此,本研究选取行PRB的患者124例,对其进行术后连续性B超动态监测,观察血肿的发生率及其特点,及早发现肾周血肿并尽早实施相应的处理,为减少术后大出血的发生、改进PRB术后治疗及护理方法提供理论依据。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2013年6月~2014年10月在广西贵港市第二人民医院行PRB的患者124例作为研究对象。所有患者均知情同意,排除严重肾病综合征、急性肾衰竭患者。患者中男72例,女52例;年龄18~72岁,平均年龄(34.12±12.81)岁;左肾平均长径(112.43±7.89)mm;血清肌酐水平(1.21±0.67) mg/dL;经临床病理诊断,124例患者中原发性肾小球炎79例,紫癜性肾炎11例,系统红斑狼疮、狼疮性肾炎10例,糖尿病肾病8例,乙肝相关肾炎7例,遗传性肾炎7例,肥胖相关性肾炎1例,系统性淀粉样变性1例。术前进行常规凝血4项检查,排除凝血功能障碍患者。

1.2 方法

1.2.1 PRB方法穿刺针为国产Menghini穿刺针,在彩色多普勒超声(日本TOSHIBA Nemio10型)引导下,采用斜角进针肾活检法进行穿刺[2]。所有患者均在左肾下极部位进行穿刺。术中实时检测血压。

1.2.2 B超动态监测方法术后由专人负责对所有患者采用日本ALOKA a10型B超机进行实时动态监测,分别观察术后第4、8、24、48、72h肾周血肿的发生。根据血肿面积划分血肿大小,其中小血肿2~4cm2,大血肿≥4cm2,并由专人详细记录检测结果。

1.2.3 观察指标记录统计所有患者的临床资料包括血压,左肾长径,血清肌酐,PRB术前、术后血红蛋白等。

1.3 统计学方法 应用SPSS16.0统计软件进行数据统计分析。计量资料采用“x±s”表示,组间比较采用t检验;计数资料用例数(n)表示,计数资料组间率(%)的比较采用χ2检验;以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 术后肾周血肿发生率及相关因素分析 124例患者中,术后39例患者出现肾周血肿,血肿发生率为31.45%(39/124);血肿发生与患者收缩压、舒张压、左肾长径、血清肌酐水平相关,差异具有统计学意义(P<0.05)。见表1。

表1 影响肾周血肿发生的相关因素分析(x±s)

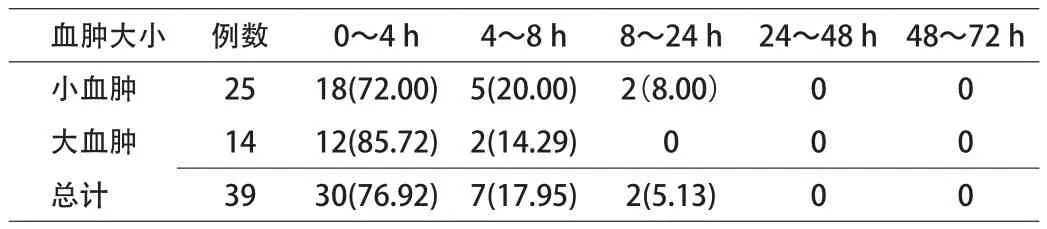

2.2 术后B超动态监测肾周血肿的发生情况 0~4h、4~8h、8~24h肾周血肿发生率分别为76.92%、17.95%、5.13%,24h后未见首发的肾周血肿;39例肾周血肿中小血肿25例,大血肿14例,不同时间段大、小血肿的发生情况见表2。

表2 术后B超动态监测肾周血肿首发时间分布比较[n(%)]

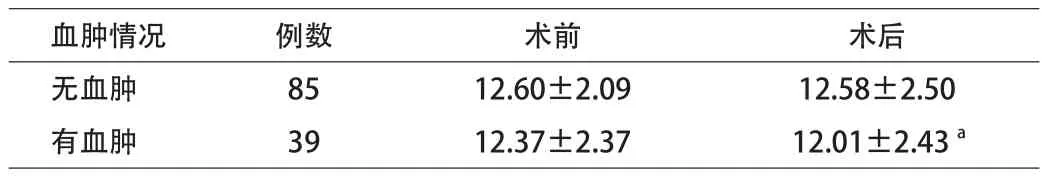

2.3 术前术后血红蛋白变化情况分析 39例肾周血肿发生的患者,术后24h血红蛋白水平明显低于术前,差异具有统计学意义(P<0.05)。见表3。

表3 术后24h血肿发生情况不同的患者手术前后血红蛋白变化比较(x±s,g/ dL)

3 讨论

PRB是一种创伤性检查,在进行PRB检查时常并发肾周血肿,肾周小血肿没有明显的临床症状,术后经卧床可自行吸收。但大血肿,特别是并发术后大出血,常伴随低热、腹痛、剧烈腰痛等临床症状,甚至出现休克、危及患者生命,需要临床治疗。Lin等[3]的研究表明PRB后并发症发生的高危时间段为术后0~6h。因此,实施B超动态监测PRB术后肾周血肿的发生情况,便于及早发现血肿并实施相应的治疗护理,对减少PRB术后大出血的发生具有重要意义。本研究采用B超动态监测对124例PRB患者术后肾周血肿的发生情况进行观察,结果表明,术后血肿发生率为31.45%,基本与吕桂兰等[4]报道的结果一致,但明显低于CT检查24~72h内肾周血肿发生率的观察结果,造成这种差异的原因可能是B超的分辨率低于CT,所实施的PRB方法有差别。同时,本研究发现,影响肾周血肿发生的因素主要有血压、左肾长径和血清肌酐水平,结果基本符合张志群等[5]报道的慢性肾衰患者肾活检出血并发症的发生与贫血、血压、肾脏大小、血肌酐水平及术后护理等因素。因此,术前护理人员对行PRB患者进行全面准确的评估,可降低肾周血肿的发生率。

本研究结果显示,0~4h、4~8h、8~24h肾周血肿发生率分别为76.92%、17.94%、5.12%,24h后未见首发的肾周血肿,提示术后8h内是血肿发生的高峰期,尤其是4h内。而大血肿的发生也主要集中在术后0~4h,结果基本符合Jones等[6]报道的66%的血肿发生在术后6h内。吕桂兰等研究表明PRB后患者需卧床休息24h,但本研究观察到PRB后患者卧床的时间越长,其腰背部不适感越明显。而国外已有文献报道,PRB后患者下床活动安全时间段为术后的6~8h[3]。因此,对无血肿且非高危患者,可在术后4h下床活动。

本研究结果还显示,出现肾周血肿的患者术后血红蛋白水平明显低于术前,差异具有统计学意义(P<0.05),而无血肿患者术前、术后血红蛋白水平无明显差异。因此,术前、后血红蛋白的变化能间接反映出血肿发生情况。Whittier等[7]发现血肿患者血红蛋白水平发生变化的时间是在术后的6h,24h则达到变化的峰值。故常规监测术前、术后24h血红蛋白水平可作为判断有无出现肾周血肿的参考指标[8]。如术后24h血红蛋白水平下降明显,可进一步实施B超检查确定肾周血肿的发生情况[9]。

[1] 殷立平,刘志红,陈惠萍,等.1200次移植肾穿刺的并发症及临床意义分析[J].中华器官移植杂志,2002,23(2):81-83.

[2] 姚小丹,王庆文,俞雨生,等.一种更实用更安全的肾活检技术——斜角进针负压吸引法[J].肾脏病与透析肾移植杂志,1993,2(5):421-425.

[3] Lin W,Yang Y,Wen Y,et al.Outpatient versus inpatient renal biopsy:a retrospective study[J].Clin Nephrol,2006,66(1):17-24.

[4] 吕桂兰,赵闽,樊荣,等.慢性肾功能不全患者肾活检的护理观察及对策[J].实用护理杂志,2001,17(7):1-2.

[5] 张志群,胡伟新,唐政,等.慢性肾功能衰竭患者肾活检的临床意义[J].肾脏病与透析肾移植杂志,1999,8(2):119-123.

[6] Jones B,Puvaneswary M,Nanra R,et al.Reduced duration of bed rest after percutaneous renal biopsy[J].Clinical nephrology,1991,35(1):44-45.

[7] Whittier WL,Korbet SM.Timing of complications in percutaneous renal biopsy[J].Journal of the American Society of Nephrology,2004,15(1):142-147.

[8] 陆建元,潘占胜,姜丽,等.超声动态监测在外伤性脾破裂非手术治疗中的应用[J].实用医学影像杂志,2012,13(5):297-299.

[9] 沈海燕,李向东.解析实时超声引导下经皮肾脏穿刺活检技术的应用及临床诊断价值[J].当代医学,2013,19(14):102.

10.3969/j.issn.1009-4393.2015.20.038

广西 537132 广西贵港市第二人民医院(杨敬恩)