附条件不起诉对象的考察与管理

北京市门头沟区人民检察院课题组

附条件不起诉对象的考察与管理

北京市门头沟区人民检察院课题组

一、我国附条件不起诉对象的考察与管理工作现状及存在的问题

修改后的《刑事诉讼法》在第五编“特别程序”未成年人刑事案件诉讼程序中,专章规定了附条件不起诉制度,专门适用于未成年人犯罪案件。根据法律规定,附条件不起诉是指检察机关在审查起诉过程中,对于未成年人涉嫌刑法分则第四章、第五章、第六章规定的犯罪,可能判处一年有期徒刑以下刑罚,符合起诉条件,但有悔罪表现的案件,作出附带一定考察条件及考察期限的暂时不起诉的决定,待考察期满后根据犯罪嫌疑人的表现情况,决定是否最终作出不起诉决定的制度。

附条件不起诉制度是轻罪非犯罪化处理的一种起诉替代措施,不仅有利于节约诉讼资源、提高诉讼效率,还能取得较好的社会效果,既避免了轻罪未成年人犯罪“标签化”及羁押后带来的“交叉感染”,又有利于犯罪行为人与被害人之间达成谅解,集中体现了宽严相济的刑事政策的要求,也符合恢复性司法的核心精神。

《刑事诉讼法》及《人民检察院刑事诉讼规则(试行)》对未成年人作出附条件不起诉后的监督考察工作作了原则性规定,根据相关规定,各地检察机关对未成年人附条件不起诉的考察与管理工作进行有益探索,形成了一些不同做法。但法律对于附条件不起诉对象的考察与管理只给予了原则性、概括性规定,缺乏实际操作性。综合分析附条件不起诉对象的考察与管理工作现状,大多数检察院对于该项工作处于探索试行阶段,虽然有些创新探索或者先进做法,但此项工作中还存在一些问题。本文着重从考察与管理的主体、措施、经费三方面入手,探讨我国附条件不起诉对象的考察与管理工作现状及存在的问题。

(一)考察与管理主体存在的问题

检察机关作为法律规定的附条件不起诉对象的考察与管理主体,实践中主要存在两种考察与管理模式,一是由承办案件的检察机关直接对附条件不起诉对象进行考察,二是由检察机关牵头,吸纳其他行政单位及社会团体,形成跨部门联合考察,两种模式各有优点,却也存在相应问题。

1.检察机关直接考察模式问题分析。该模式的优点在于承办案件的检察官具有亲历性,通过审查案件,能够较为全面地了解和掌握附条件不起诉对象的犯罪动机、主观恶性、悔罪态度、成长背景、家庭教育等情况,考察管理更有针对性。问题在于检察机关从其职能划分、人员配置、专业层次等方面,缺乏有效的帮教矫治手段,自身力量难以承担考察管理的全部工作,易使考察与管理流于形式。

一是资源配备不足。受适用条件限制,附条件不起诉的案件多发生在基层检察院,基层检察院本就存在案多人少的矛盾,尤其是在外来人口较多的发达地区的检察院,这一矛盾更加突出,而办理附条件不起诉的案件,需要承办人抽出更多的时间和精力来对附条件不起诉对象进行监督考察和帮教矫治,会使本已办案压力极大的基层检察官更加不堪重负,帮教效果必然有所折扣。

二是帮教经验缺乏。对附条件不起诉对象的帮教矫治包括对其进行完整的社会调查及再犯风险评估、针对性的辅导教育、心理疏导、技能培训等,需要矫治人员具备法律、社会、教育、心理学等多学科专业知识,但检察机关毕竟不同于专业帮教机构,检察人员也不是专业帮教人员,由其直接进行帮教矫治,缺乏专业力量支持,效果难以保证。

三是信息掌握不及时。附条件不起诉对象置于自由社会,检察机关不可能时时了解他们的生活、学习或工作情况及这些情况发生变化的信息,管理中容易出现盲区。

2.联合考察模式问题分析。如前所述,对附条件不起诉对象的考察与管理,仅凭检察机关一家之力所发挥的作用毕竟有限,有效动员社会力量、运用专业方法参与到考察管理工作中,是确保附条件不起诉制度有效运行的重要因素。综合上述检察院的一些代表做法,我们也可以看出,检察机关联合相关部门的考察模式在实践中较为普遍。该模式优点在于有效动员社会力量,有利于解决检察机关人力、物力、财力有限的问题,缺点在于缺乏法律依据,实践中问题也较为突出。

一是作为牵头者和组织者的检察机关,把社区、学校、单位、未成年人保护组织,甚至于公安、司法、教委等有关部门纳入共同的考察帮教中,缺少法律和制度支撑。如有些学校以教委没有相关规定为由不愿对涉罪未成年人进行帮教,有些家长不希望学校或社区知道自己孩子犯罪的事情也不愿让学校或社区对孩子进行考察。

二是实践操作中,检察机关一般通过签订“帮教协议”、制订“工作办法”等方式联合相关部门或组织进行考察帮教,但这种“协议”既没有强制力,也缺乏有效监督。

三是由检察机关牵头形成的帮教组织,相对不固定,具有临时性和松散性的特点,且因帮教组织性质或接收能力限制,制约了考察与管理的规模化发展。如北京市海淀区检察院将某爱心企业作为观护单位,根据劳动法规定,用工单位禁止招收未满十六周岁的未成年人,该院对于一名刚满十五周岁的涉罪未成年人作出附条件不起诉后,不能送到该爱心企业进行帮教,而且该未成年人的父母也不愿让学校知道孩子犯罪的事情,经过协调,海淀区检察院将该名未成年人送至北京市门头沟区检察院与区图书馆联合建立的“扬帆义工培育基地”进行考察与管理。

四是相关帮教组织或单位的积极性和主动性无法保障,影响了帮教效果。

(二)考察与管理措施存在的问题

1.缺乏有效的风险评估机制。新刑诉法规定了未成年犯罪嫌疑人的社会调查制度①修改后的《刑事诉讼法》第268条规定:“公安机关、人民检察院、人民法院办理未成年人刑事案件,根据情况可依对未成年犯罪嫌疑人、被告人的成长经历、犯罪原因、监护教育等情况进行调查。”,根据该规定,司法机关在办理未成年人刑事案件过程中,不仅要调查未成年人犯罪的事实即案件事实,还要对未成年犯罪嫌疑人、被告人的成长经历、犯罪原因、监护教育等情况进行调查。社会调查报告是对涉罪未成年人的综合评价,是评估再犯风险及是否适用附条件不起诉的重要依据,也是作出附条件不起诉后,制定考察帮教措施的重要依据,高质量的社会调查对于采取更为合理高效的办案方法和措施,确定有针对性的教育改造方案和方法具有不容忽视的重要价值。但新刑诉法对于社会调查制度的规定较为原则性,调查的内容不明确、标准不具体。实践中各地调查报告质量参差不齐。

2.缺乏统一的考察标准。司法实践中,各地检察机关对附条件不起诉对象的考察与管理内容及方式多样,虽有创新,且根据附条件不起诉对象的不同情况制定不同的考察管理项目,较为有利地实现了个案的公平正义。但由于缺乏统一标准,在不同省市之间,甚至在同一省市的不同地区之间,对同类型案件是否作出附条件不起诉及对附条件不起诉对象的考察管理工作也存在较大差异,这样既存在起诉裁量权滥用的风险,又容易导致考察标准差异性过大。因此需要对司法实践中的先进做法进行整合,进一步细化新刑诉法规定的考察与管理内容,明确考察与管理标准,形成系统化的考察与管理工作机制。

3.社会观护体系不健全,难以形成社会化帮教合力。“涉罪未成年人社会观护”,是对涉罪未成年人采取非监禁措施,将其置于自由社会,交由社会力量组成的专门观护组织,在诉讼期间接受观护人的辅导、监督、观察、矫正、保护、管束等,以达到改善行为、预防再犯、保证诉讼顺利进行的目的,并为司法处理提供依据的活动②上海市闵行区人民检察院课题组:《新刑事诉讼法框架下未成年人社会观护制度的深化和完善》,载《上海公安高等专科学校学报》2012年10月第22卷第5期。。健全的社会观护体系可以实现以下功能:一是创造非羁押措施和非监禁刑适用的社会帮教条件;二是确保诉讼顺利进行;三是为不起诉、量刑建议等提供参考依据;四是预防重新违法犯罪。

在完善的社会观护体系支撑下,检察机关在作出附条件不起诉后,可以将附条件不起诉对象置于社会观护体系中进行考察与管理。但目前,我国社会观护体系尚不健全,附条件不起诉的考察帮教形式仍以检察机关“单兵作战”模式为主。如前所述,上海市闵行区检察院牵头建立的覆盖全区的社会观护体系整合了社会资源,为涉罪未成年人的社会化帮教提供了良好平台,值得借鉴。

(三)考察与管理经费存在的问题

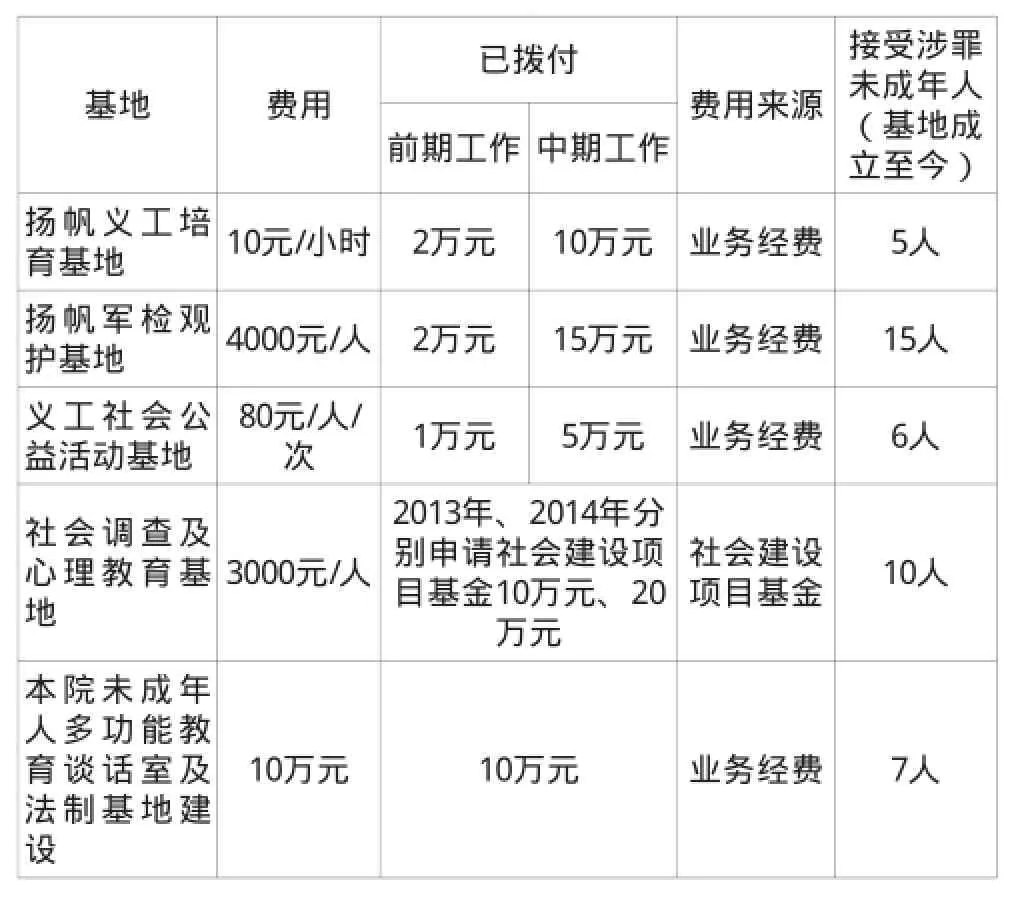

1.相关部门开展考察帮教工作经费不足。检察机关联合相关部门开展考察帮教工作及建立附条件不起诉考察基地需要经费支持,该部分经费缺口较大。以门头沟区检察院为例,该院自2012年被北京市检察院确定为未成年人附条件不起诉试点单位后,试行未成年人义工观护制度,先后为附条件不起诉考察与管理基地的建设及运行拨款近50万元。其中建立社会调查及心理教育基地,委托专业司法社工对涉罪未成年人进行社会调查及心理疏导的费用来源主要是该院申请的2013及2014年度社会建设重点项目资金,其余费用来源均为地方财政拨款,列支业务经费。在该基地成为全市第一批附条件不起诉观护单位后,为保证基地的正常运行,为全市附条件不起诉对象的考察与管理提供良好平台,其他检察院送至该基地考察与管理的附条件不起诉对象的费用开支也由该院承担。

2.对特殊附条件不起诉对象进行帮教经费不足。未成年犯罪嫌疑人中,有一部分是失学、失业、失管状态的闲散青少年,这类人群往往在生活和经济上都存在一些实际困难,由于缺少相关职业培训,没有一技之长,无法找到工作,再犯风险较高。对这类群体作出附条件不起诉决定后,帮教工作就不能只“教”不“帮”,不解决他们生活、工作、学习中存在的实际困难,就很难触动他们的心灵,帮教效果也不会理想。但实践中对该这些特殊附条件不起诉对象进行相关职业培训及解决出路问题缺乏经费来源。实践中也出现过类似悲剧:1991年,时年16岁的赵湘阳被判有期徒刑12年,之后该案审理法官蒋庆对其进行了长期的帮教。2004年5月12日,赵湘阳刑满释放后无经济来源,挟刀到蒋庆家中“借钱”遭拒,遂对蒋庆实施捆绑,蒋庆对其斥责和警告,赵连刺蒋庆十余刀致其当场死亡③周之江:《人民法官的楷模——蒋庆》,《党建》2004年第11期。。

门头沟检察院附条件不起诉考察与管理基地费用

二、我国附条件不起诉对象的考察与管理工作机制的构建与完善

(一)构建考察与管理主体的多元化模式

刑诉法和刑诉规则规定,由人民检察院依法对未成年犯罪嫌疑人作出附条件不起诉决定并进行考察管理,这是建立以检察机关为主导的考察与管理工作体系的法律依据。根据各地区实际,逐步将社区矫正纳入附条件不起诉制度,将社区矫正作为附条件不起诉对象履行的法定义务之一,同时完善家庭矫治、学校矫治及社会综合治理的相互结合。建立并完善以检察机关为主导,以司法行政机关为辅助,联合附条件不起诉对象的监护人、学校或单位、基层组织,吸纳社会团体专业组织等机构或部门在内的多元化的考察与管理主体模式,明确考察与管理各主体相应职能,全面有效动员社会力量、运用专业方法参与到考察帮教工作中,形成考察管理合力。

1.强制性参与的考察主体。(1)检察机关:牵头整合各类帮教资源,成立附条件不起诉对象考察管理小组,制定考察方案,关注、跟踪考察情况,根据考察结果作出不起诉或起诉的决定,在考察与管理中承担指导、纽带及整合汇总职能。

(2)司法行政机关:根据附条件不起诉对象的实际情况,有针对性地采取实地检查、通讯联络、信息化核查等措施及时掌握其活动情况;对拟进行社区矫正的附条件不起诉对象进行考察与管理,附条件不起诉的未成年人不是实质意义上的罪犯,社区矫正应该偏于教育而轻于惩罚。可以采用社区服务令等社区矫正模式,要求附条件不起诉对象在社区从事一定工作或服务,培养其社会责任感,重塑信心,顺利回归社会。

2.自愿性参与的考察主体:

(1)社会团体:包括公益性组织、志愿性服务组织等,通过自愿参与及政府购买社会服务等形式,逐步使社会团体参与涉罪未成年人矫正帮扶工作常态化。按照不同组织的特点和内容,合理安排附条件不起诉对象参与到志愿服务活动中来。

(2)专业组织:包括司法社工组织、心理辅导机构等,司法社工组织主要运用专业知识,对涉罪未成年人的成长经历、犯罪原因、监护教育等情况进行社会调查,并根据调查结果评估再犯风险;心理辅导机构主要对涉罪未成年人进行专业的心理辅导、心理咨询及心理治疗,改变涉罪未成年人不良意识和倾向,使之重新建立积极向上的心理体系。

(3)热心公益事业的企业等其他主体:引入热心公益事业的企业参与到附条件不起诉对象的考察与管理工作是未来发展趋势。企业可以在检察机关引导下,以自主参与或政府购买公共服务等形式,按照相关法律法规和协议规则,通过资金支持、项目支持、场所支持等灵活多变的方式,为附条件不起诉对象的矫正帮扶工作提供各方面的支持。

3.法律规定的其他考察主体:

(1)监护人:刑诉法明确规定未成年人犯罪嫌疑人的监护人,应当对未成年人犯罪嫌疑人加强管教,配合人民检察院做好监督考察工作。监护人既是保障涉罪未成年人合法权利的代理人,也是矫正转化未成年人,使之重新走入社会、勇敢面对生活的直接力量。一方面,要依据法律法规保护未成年犯罪嫌疑人的监护人对未成年人的监护权利;另一方面,对于家庭情况复杂、监护人监护不到位、失去监护人等情形,可以考虑选取其他考察主体作为涉罪未成年人“临时监护人”,关心、爱护、帮扶涉罪未成年人。

(2)学校、单位、基层组织及未成年人保护组织等:根据刑诉规则规定,人民检察院可以会同未成年人犯罪嫌疑人的监护人、所在学校、单位、居住地的村民委员会、居民委员会、未成年人保护组织等有关人员,定期对未成年犯罪嫌疑人进行考察、教育,实施跟踪帮教。上述单位应在日常学习、工作、生活中加强对附条件不起诉对象的教育抚慰,避免由于“涉罪心理”对未成年人与同龄人交往过程中产生隔阂而形成心理疾病,促其形成健康、阳光、积极向上的心态。

(二)完善风险评估机制

刑诉法对附条件不起诉的适用条件作了明确规定,即未成年人涉嫌刑罚分则第四章、第五章、第六章规定的犯罪,可能判处一年有期徒刑以下刑罚,符合起诉条件,确有悔罪表现的,人民检察院可以作出附条件不起诉的决定。但实践中检察机关在确定适用附条件不起诉时还会考虑涉罪未成年人的再犯风险及是否具有帮教、挽救条件,因此刑诉法还规定了对涉罪未成年人的调查制度。但该规定较为原则性,实践中进行调查的主体各不相同,受专业性等限制,调查报告内容详尽程度及质量也参差不齐,未能起到良好的参评作用。

对涉罪未成年人进行社会调查及风险评估是科学、合理评价风险等级,确定是否适用附条件不起诉及制定考察管理方案的重要依据。美国、日本等国家对未成年人社会调查均有相关规定,美国的缓起诉制度在适用时,对适用对象进行严格的风险评估,无论是对于未成年犯罪嫌疑人,还是吸食毒品者,都强调挽救的可能性,但对于那些挽救可能较小的犯罪嫌疑人,诸如累犯,是不能适用缓起诉的。日本在起诉犹豫过程中,设置了对非行少年的社会背景调查制度和身心鉴别制度,相关主体通过面试、身体状况调查、心理检查、精神医学检查、行动观察以及收集来的资料,利用医学、心理学、教育学、社会学及其他专门知识对非行少年的品行、经历、素质、人格及生长环境进行调查,寻找导致其非行的原因,从而确定对少年矫正最有利的方针。

在立法机关未出台关于涉罪未成年人社会调查实施细则之前,课题组建议,可以考虑根据地区实际情况,从以下方面完善风险评估机制:

1.提高调查主体专业性。对涉罪未成年人的社会调查及风险评估是一项专业性及规范性较强的工作,应当由接受过专业训练的主体进行,才能提高社会调查及风险评估的科学性和准确性。通过考察与管理小组申请立项或政府购买公共服务方式等方式,引入专业机构,尝试建立涉罪未成年人风险评估制度,编制风险评估实施办法或细则,完善风险评估机制。如上述提到的由检察机关委托专业司法社工对涉罪未成年人进行社会调查的做法值得借鉴。

2.完善调查报告内容。一是明确风险评估所依据的政策法规、风险评估报告编制单位资质、编制时间和编制方案;二是记录未成年人犯罪的事实即案件事实;三是记录涉罪未成年人的成长经历、犯罪原因、监护教育、心理状况、职业技能等方面情况;四是被害人对涉罪未成年人悔罪、悔改情况的意见;五是与涉罪未成年人有关联的同学、老师、邻居等人员对其悔罪、悔改情况的意见;六是涉罪未成年人个人思想汇报等。

3.规范评估方法。探索运用更为科学规范的评估方法,确定并量化风险指标,统一评估标准,综合评定涉罪未成年人风险等级和再犯可能性,出具相关评估意见。

(三)规范考察与管理体系

1.确定考察与管理原则:

(1)平等保护原则

由于作出附条件不起诉后存在一个较长的监督考察期,实践中检察机关在适用附条件不起诉时,常会考虑涉罪未成年人是否具有有效监护条件,对于外地户籍、在本地无监护人、无固定住所、无经济来源的涉罪未成人,往往由于担心失控、脱保等问题,“不敢”作出附条件不起诉。平等保护原则就是要平等对待本地户籍与外地户籍的涉罪未成年人,对于符合适用附条件不起诉的一律适用,对于不具备监护条件的未成年人,可以通过考察管理小组联系提供食宿,创造监护条件来保证附条件不起诉后监督考察工作的顺利进行。

(2)个案考察原则

充分考虑附条件不起诉对象的兴趣爱好、个人条件、所处的社会环境等情况,因人而异地制定有针对性地个案考察项目。该原则包含两个内容,一是可行性原则,是指制定的考察内容是附条件不起诉对象有能力完成的项目;二是比例性原则,是指制定的考察内容要与附条件不起诉对象的犯罪行为所造成的社会危险性及人身危险性相一致。

(3)考察保密原则

考察与管理小组人员对附条件不起诉对象的相关信息予以保密,不得公开或者传播附条件不起诉对象的姓名、住所、照片、图像及可能推断出附条件不起诉对象的其他资料。检察机关严格按照刑诉法有关未成年人犯罪记录封存的规定,对附条件不起诉对象的资料予以保密。

2.确定考察与管理内容:

(1)明确法定义务

严格遵守刑诉法及相关规定确定的法定义务,并不得出现《预防未成年人犯罪法》规定的不良行为。

(2)明确社区矫正义务

对于适用社区矫正的附条件不起诉对象,将社区矫正内容纳入其必须履行的义务,要求附条件不起诉对象严格完成社区矫正机构安排的包括社会服务令、职业技能培训等项目在内的考察内容,考察期满由考察管理小组出具考察报告。

(3)明确其他义务

完成检察机关根据附条件不起诉对象的特点制定的包括心理辅导、戒瘾治疗或其他适当处遇措施等内容的其他义务。

3.确定考察与管理方式:

(1)制定积分考评管理办法。制定《附条件不起诉对象积分考评办法》及依据该办法设计专门的积分考评表。

(2)量化考评指标。将考察评价情况采取分值量化形式填入表格,表格应设定监督考察内容,包括附条件不起诉对象应当履行的义务,参加社会服务表现,学习或工作表现、对司法社工及心理老师等专业人员工作的配合度等不同的评分项。同时对于获得各类荣誉或有其他突出表现的,可以酌情增加5 到10分。此外,考评办法还应设置赔偿协议、被害人请求书、司法行政机关及其他观护单位考察意见表、风险评估报告等不同的考评依据。

(3)制作考评档案。将积分考评表、思想汇报材料、案件审查意见书、考察意见表等资料装订成册,建立积分考评档案,严格做到一案一方案,一案一档案,客观反映附条件不起诉对象的认罪态度与悔罪表现,并作为检察机关最终是否做出起诉决定的依据。

4.确定考察与管理程序:

(1)启动程序。依照多元化主体模式,针对个案特点,由检察机关牵头,组成以司法行政机关为主,包括专业组织、社会团体、未成年人所在学校或单位、基层组织等参与的考察管理小组,具体负责附条件不起诉对象的考察与管理工作。检察机关负责小组成员各单位之间的统一协调工作。

(2)考察程序。考察管理小组与考察对象签订书面考察协议,约定各方责任,制定考察计划及方案,监督管理附条件不起诉对象履行义务、完成考察内容。

(3)报告程序。考察管理小组定期向检察机关汇报附条件不起诉对象的监督考察情况,按照积分考评办法打分,并出具最终的考察报告。

(四)加大附条件不起诉对象的考察与管理工作资金、人力支持力度

1.资金保障方面。目前,对附条件不起诉对象的考察与管理工作缺乏长效经费保障。西方发达国家如美国在对涉罪少年作出风险评估后,会根据评估结果选择为其注册有针对性的实习项目,项目费用一般由缓刑局支付。其中一些是带薪项目,一方面可以适当缓解涉罪未成年人的经济困境,另一方面还可以对其进行相关技能培训,解决以后出路问题。我们可以借鉴这一做法,针对附条件不起诉对象的不同情况对其进行相关学历教育或技能培训,解决其出路艰难的问题。一是可以考虑以地区实际经济发展情况,建立由考察管理小组统筹协调的社会公益捐助体系,建立专门账户,接受各类社会捐助。二是继续探索与地方企事业单位共建的社会观护体系,通过政府购买公共服务和社会化项目的形成,为附条件不起诉对象的考察与管理工作提供经费支持。三是引入商业化社会慈善组织,建立与某些大型社会慈善组织的项目对接机制。由慈善组织出财、物,考察与管理小组出人的形式,达到对附条件不起诉对象考察与管理的目的。

2.人力保障方面。通过附条件不起诉对象考察管理小组,调动各类专业及非专业人才,在检察机关统一协调下,依照相关工作手册,分工负责,明确责任,并设定必要的责任倒查机制,加大合作协同的力度。同时,可以通过政府购买公共服务和社会化项目的形式,加大具体工作的人力转移力度。

(责任编辑 朱腾飞)

课题负责人:

许晓闽(北京市门头沟区人民检察院检察长)

王 平(中国政法大学刑事司法学院教授、博士生导师)

课题执笔人:

王 平(中国政法大学刑事司法学院教授、博士生导师)

张庆祥(北京市门头沟区人民检察院检委会专职委员)

刘玉霞(北京市门头沟区人民检察院未成年人案件检察处)

王 珏(北京市门头沟区人民检察院法律政策研究室)

孟 婕(北京市门头沟区人民检察院未成年人案件检察处)

肇 晶(北京市门头沟区人民检察院未成年人案件检察处)

*本文系2013年度最高人民检察院检察理论研究立项课题阶段性成果。