百色地区46例恙虫病临床特征分析

丘海先 覃后继 覃雪英 陆春雷 黄美金 邓凤莲

【关键词】恙虫病;临床特征;多器官损害

中图分类号:R513.2 文献标识码:BDOI:10.3969/j.issn.10031383.2015.03.035

恙虫病是由恙虫病立克次体引起的急性自然疫源性传染病,国内主要流行于东南沿海和西南地区。近年来广西百色地区恙虫病发病率较往年升高,现对我院收治的46例恙虫病的临床特征分析如下。

1对象与方法1.1研究对象以我院2012年1月至2014年12月收治的46例恙虫病患者为研究对象,男21例,女25例,年龄2~72岁,平均(45.9±14.5)岁,病程3~13 d,平均(7.9±2.2)d。所有病例均符合第7版《传染病学》中恙虫病诊断标准[1]。

1.2方法收集患者的一般情况、流行病学资料、临床表现、实验室检测、辅助检查、并发症及治疗转归情况,分析患者的临床特征,采用Excel软件进行数据整理。

2结果2.1流行病学资料22例(47.8%)发病前2周内有明确的户外劳作史,1例手指被老鼠咬伤。发病季节为5~12月,以8~11月为发病高峰期,共38例(826%)在此期间发病。田东、田阳、隆林三个县发病率较高,分别有12例、7例、6例,此三县发病人数占总人数的54.4%。

2.2临床表现绝大多数患者以毒性症状急性起病,其中发热45例(97.8%),乏力44例(95.7%),食欲不振38例(82.6%),咳嗽30例(65.2%),其他症状有头痛28例、呼吸困难11例、腹痛12例。皮肤焦痂或溃疡38例(82.6%),位于腋下9例,腹股沟及会阴8例,臀部5例,多为单发,无痛痒。出现皮疹仅8例(17.4%),为斑疹或斑丘疹,无痒感,压之褪色,多于病程第7~11天出现,出疹部位为胸、背、四肢。

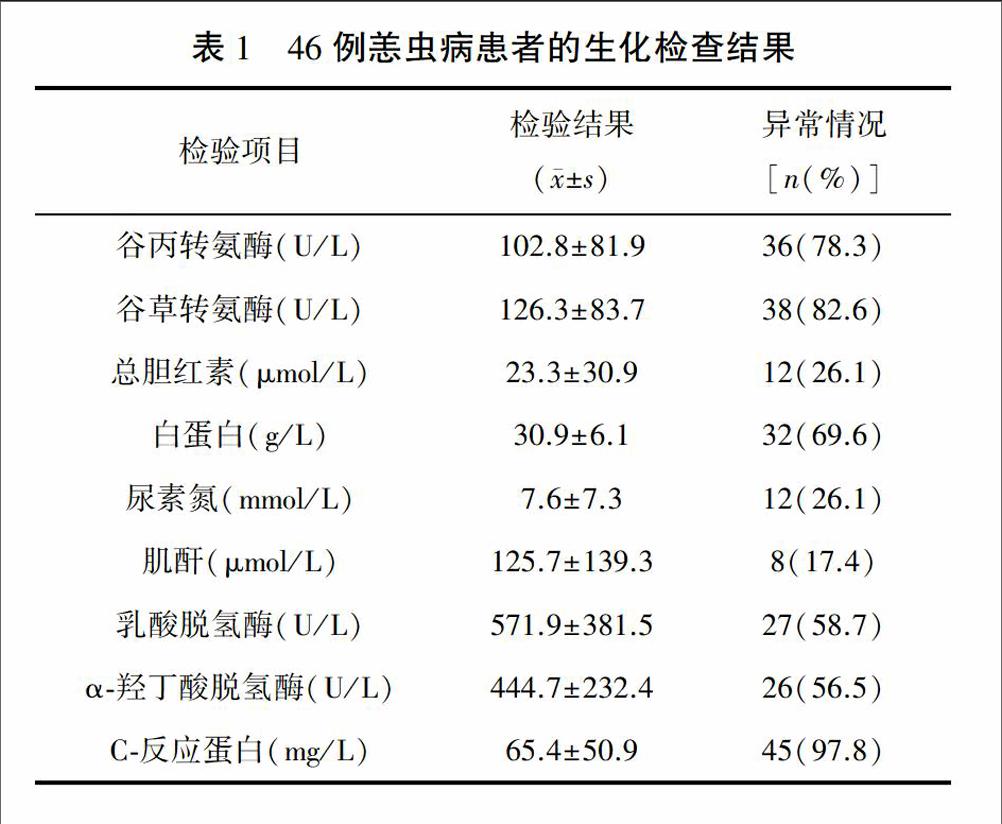

2.3实验室检查血常规:白细胞升高20例(435%),其中(10~20)×1012/L 17例,>20×1012/L 3例,降低4例(8.7%),正常22例(47.8%);嗜酸性粒细胞计数正常1例(2.2%),减少45例(97.8%),其中嗜酸性粒细胞计数为0者34例(73.9%);血小板<100×109/L 24例(52.2%),其中<50×109/L 10例,<20×109/L 4例。生化检查结果见表1。

表146例恙虫病患者的生化检查结果检验项目检验结果

(±s)异常情况

[n(%)]谷丙转氨酶(U/L)102.8±81.936(78.3)谷草转氨酶(U/L)126.3±83.738(82.6)总胆红素(μmol/L)23.3±30.912(26.1)白蛋白(g/L)30.9±6.132(69.6)尿素氮(mmol/L)7.6±7.312(26.1)肌酐(μmol/L)125.7±139.38(17.4)乳酸脱氢酶(U/L)571.9±381.527(58.7)α羟丁酸脱氢酶(U/L)444.7±232.426(56.5)C反应蛋白(mg/L)65.4±50.945(97.8)

2.4辅助检查 胸部CT检查有肺部炎症改变36例(78.3%),病灶位于两下肺24例(52.2%),合并胸腔积液33例(71.7%),胸膜粘连22例(47.8%),心包积液4例(8.7%),肺水肿4例(8.7%)。超声提示肝大4例(8.7%),脾大12例(26.1%),双肾弥漫性病变1例(2.2%),腹腔积液6例(13.0%)。

2.5并发症 肝损害38例(82.6%),肺部感染36例(78.3%),心脏损害27例(58.7%),肾损害12例(26.1%),脑膜炎3例(6.5%),嗜血细胞综合征1例(2.2%),感染性休克4例(6.5%),急性呼吸衰竭8例(17.4%),急性呼吸窘迫综合征6例(13.0%),多脏器功能障碍综合征9例(19.6%)。

2.6治疗与转归 入院后予氯霉素、多西环素、阿奇霉素或左氧氟沙星抗病原治疗,绝大部分患者在用药1~3 d内体温降至正常,临床症状随之改善,原异常实验室指标逐渐恢复正常。5例患者入院初期使用左氧氟沙星无效,后改用氯霉素或阿奇霉素后体温降至正常。4例(8.7%)患者死亡,死亡原因为感染性休克合并多脏器功能障碍综合征。

3讨论恙虫病为人兽共患的自然疫源性疾病,病原体为东方立克次体,鼠类是主要传染源,通过恙螨幼虫叮咬人体传播,本组病例中有1例被老鼠咬伤后发病。本病在我国南方流行于夏秋季,8~11月为百色地区高发月份,多个县区都有发病,但以田东、田阳、隆林三县发病率较高。临床主要表现为高热、焦痂或溃疡、皮疹、淋巴结肿大、肝脾肿大及多器官损害。本组资料显示,发热是最主要的症状(97.8%),焦痂仍为该病最重要的体征,82.6%患者存在皮肤焦痂或溃疡,部位多在腋下、腹股沟、会阴等隐蔽且多汗潮湿处。

恙虫病的基本病理变化是广泛的小血管炎、血管周围炎及单核吞噬细胞增生,由于全身的小血管广泛受损,各脏器可出现不同程度的损害。本组病例中血液系统改变常见,97.8%患者外周血嗜酸性粒细胞减少,但机制尚不清楚,是否与伤寒有相似的机制需进一步证实。52.2%患者出现血小板下降,有学者认为是巨核细胞产生血小板的功能降低及毒素对血小板的破坏引起[2]。恙虫病并发肝损害较常见,肝功能异常率为82.6%,与文献报道相似[3]。但肝损害程度较轻,多表现为谷丙转氨酶、谷草转氨酶升高,白蛋白下降,黄疸较少见。69.6%患者白蛋白下降,且病程越长下降越明显,其原因可能与持续高热消耗、摄入不足及肝功能受损,白蛋白合成减少有关,4例死亡病例白蛋白均明显下降(<20 g/L)。血清白蛋白减少可致血浆胶体渗透压下降,严重时血浆外渗,加重组织器官水肿,同时由于有效循环血量减少,组织灌注不足,多脏器相继出现损害。但能否将白蛋白作为评估病情预后的实验室指标有待进一步探讨。恙虫病常累及肺部,65.2%患者有咳嗽表现,78.3%患者的胸部影像学检查有肺部炎症改变,71.7%患者存在胸腔积液。肺部病变以渗出性为主,病灶多位于下肺,表现为斑点状、片状模糊影,多伴有少量胸腔积液。恙虫病立克次体所产生的毒素引起肺毛细血管炎或发生过敏反应,使小血管通透性增高是形成胸部影像学改变的病理基础。恙虫病并发心脏损伤主要表现为乳酸脱氢酶、α羟丁酸脱氢酶升高。有资料报道[4],乳酸脱氢酶可作为判断病情预后的一个指标,数值越高病情越重。本组4例死亡病例的乳酸脱氢酶均显著升高。

恙虫病的治疗主要是抗病原治疗,恙虫病立克次体对氯霉素、 四环素类、 大环内酯类等抗菌药物敏感。喹诺酮类亦为治疗恙虫病的有效药物,但本组有5例使用左氧氟沙星无效,提示喹诺酮类不宜作为首选药物。有研究报道[5],恙虫病发病至确诊时间越长,患者并发器官功能障碍越多,病情越重,病死率越高。因此,早期诊断、早期抗病原治疗有助于降低病死率。对于在流行季节发病,持续高热、多器官受损的患者,尤其是发现外周血血小板、嗜酸性粒细胞下降,肝功能损害,胸部影像学两下肺出现炎症性改变及胸腔积液时,应警惕恙虫病的可能,仔细检查皮肤有无焦痂或溃疡,并行外斐试验协助诊断。当高度怀疑本病时,尽早行诊断性抗病原治疗,如患者出现严重低白蛋白血症、乳酸脱氢酶显著升高时,很可能提示严重恙虫病,预后不良,应及时干预处理。参考文献[1] 杨绍基,任红.传染病学[M].7版.北京:人民卫生出版社,2008:134139.

[2] 张郴华.恙虫病继发血小板减少的临床分析[J].临床医学工程,2014,21(4):463464.

[3] 金灵肖.恙虫病合并肝脏损害42例临床分析[J].中华临床感染病杂志,2011,4(1):5152.

[4] 田庚善.临床感染病学[M].南京:江苏科学技术出版社,1998: 323324.

[5] 李大亮,唐国生,蒋劲柏,等.恙虫病并多器官功能障碍35例临床分析[J].重庆医学,2011,40(34):35053506.

(收稿日期:2015-03-16修回日期:2015-06-04)

(编辑:潘明志)endprint