龙街渡 盛放的木棉花

李敏

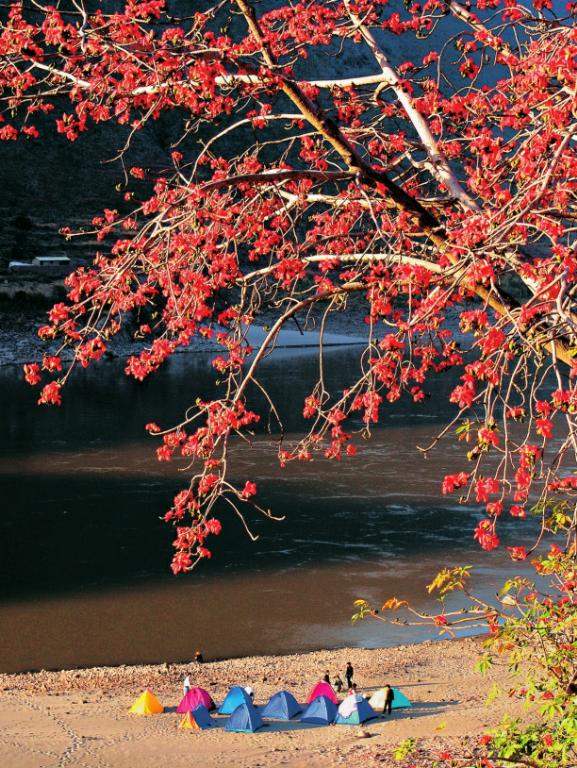

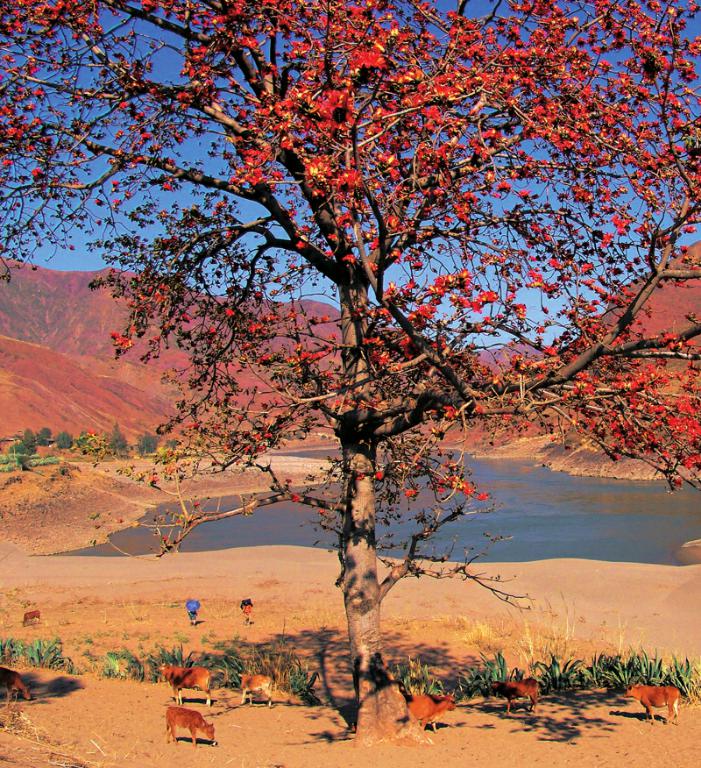

二月的暮色,火红的木棉在金沙水里浮光掠影,远处是红的山,红的沙,红的云,还有披着红色“纱笼”的姑娘在红的沙滩上堆砌着她们的“红色的城堡”。更多的人,享受着沙的软,沐浴着终于凉下来的空气,或者就对着满眼满眼的红发呆,龙街在日照金沙里诠注着温柔写意,时间也仿佛就这样凝成了天边的最后一缕霞。

第二天一早7点40分,太阳跃起来的时候,依然这个红红的天地。河的这边早就排好了等待过江的车队。客车、货车开上了船,被载到了对岸。江边渐渐地热闹了起来,中巴、拉货的车占满了沙滩,越来越多准备过江的人们提着新买的鸡仔、牵着孩子、背着箩,一下子就把不大不小的渡船挤了个满满当当。“逢四的龙街街天,那才是热闹呢,全乡8个村的人都来赶街,江对面村里来赶街的人就把牛啊马啊,拴在对岸的沙滩上,人过来赶街,等到街子散了才又把牛马牵回去。等着过江的车从江边一直要排到路上。”准备把几台远程教育用的电视扛上渡船的师傅很是津津乐道。渡江的喧闹刚沉寂下去,游船上的游人又开始兴致勃勃地等待他们的旅程。

趁着太阳还没当顶,我们到处走走。到处都是红得晃眼的木棉,江边的木棉可能吸入了过多的阳光,对木棉花叶不同树的自然规律不理不睬,开得还是满树灿烂的时候,鲜嫩的新叶早已按捺不住地串上了枝头。我们顺着山势向上爬去,每登高一尺,天地便开阔一些。金沙江漂亮地拐了一个弯,显露出一片无比开阔的沙石滩,早来的游人,星星点点地散布开来,专心致志地找寻自己的金沙奇石。对岸沙滩上的那些黄点点原来是一群到江边饮水的牛,只是早已不见了放牛人的踪影。不高的山,走走看看,尽还是费了些功夫,等我们回到村子的时候,村里只剩了些老人,年轻力壮的早已到地里去了。

背脊开始湿了,太阳已串得老高了。龙街的二月已是30℃的温度。我一粘上村边婀娜飘逸的酸角树下的石凳,就再也挪不动步了。村里人说,身后的这座小屋以前是卖渡船票的,别看它离沙滩还有两三米的距离,等到四五月的时候,江水就正好可以打湿我们的脚。这座小屋的墙上还保留有70年前红军留下的标语。现在龙街得以保存的两处红军标语,是当年老百姓用剑麻汁和泥浆拌在一起,覆盖了墙上的标语,才避开了国民党,幸存下来。随手摘下一把酸角,不是很酸,不知道80年前林彪或是杨得志是否就站在这棵酸角树下指挥渡江,有尝尝酸角的闲暇。

“老红军走了,大家都说他们是好人。”80岁的李存寿老人,一口一个“老红军”地说起来。“当时我们这儿是一个叫李洪英的大土司管的,他自己有枪,百姓不是帮他种田就是做点小生意。老红军来的时候,土司和好多百姓都躲起来了。老红军渴了到瓜田里吃瓜,吃完了瓜壳还是好好地放着,打开一看里面放着铜板。到老乡家喝口水,也要在水瓢里放上铜板,村里的人给他们送饭去,他们都塞钱给我们。后来国民党军队来了,瓜地就被糟踏得乱七八糟了。”

“老红军来的时候,正好是1935年的农历4月初一,龙街街天。”娄云应老人今年已经83岁,红军渡龙街时,他也只有13岁“。早在老红军来之前,国民党就把金沙江和龙川江两岸的30多只船烧的烧,沉的沉,还对我们老百姓说,红军要来烧杀抢掠,要来抓丁。大部分的老百姓都躲起来了。我家那点小生意,卖卖豆腐、凉粉,也不敢做了。老红军有穿着军装的,有穿着百姓衣服的,要不是扛着枪,就和我们一样。他们看见男的就喊老板,女的就叫老板娘,说‘不要怕,我们是红军,我们打富救贫。老红军在龙街呆的三天里就在野外睡觉吃饭,从不打扰百姓。”

村里见证过80年前红军渡江的,都是八九十岁的老人了。红军是他们的记忆,也是历史的记忆。当年红军为了龙街的艰难险阻而来,今天我们为了龙街艰难险阻下的这份美丽而来。龙街的一天很快就过去了,拖着夕阳拉成的斜斜身影在凤凰树的林荫道上徘徊,五月的时候,红红的凤凰花就要开了。