黄金之路

李雨霖

一条沿着金沙江的道路,一条创造着财富的道路,一条控制着千年来中国货币命脉的道路,一条维系着云南与中原的道路,一条承载着远古青铜文明的道路,自然称得上黄金之路。

京运古道

自古以来,沿着金沙江下游,就有一条云南通往中原的道路。历史书上记载着秦筑五尺道,通朱提(昭通)达味县(曲靖)至滇池,2000多年来这条道路不仅沟通着云南与中原,还跨过横断山脉,联系着中国与世界。有人把这条路命名为“南方丝绸之路”,也许是北方丝绸之路巨大的名声使所有中国通向外界的道路都要被冠以“丝绸之路”,反而把云南高原上这条古道的真正意义所忽略。这条道路不在于它运输了多少丝绸,或者多少茶叶,它真正存在了2000多年的原因是这是一条银铜之路,朱提银和东川铜,沿着这条道路,最终变成了中国各代王朝的货币,支撑着经济的发展,从某种意义上来说,它的价值高于任何一条道路,是一条真正的黄金之路。

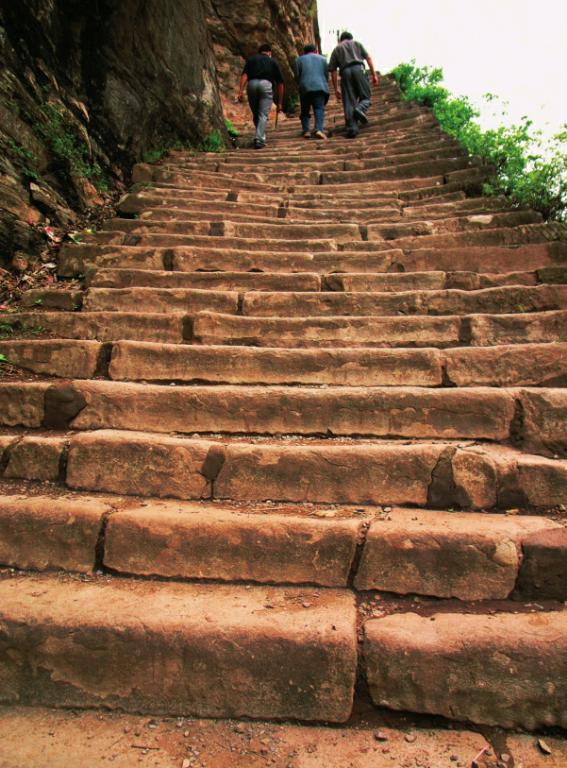

从乌蒙山中走出来的陆路是苍茫的,因为它几乎是中国现存的最为古老的道路,古老到已不知其有几千岁,史书上只写下了“秦凿五尺,汉置郡县”。行走在永善桧溪镇的头道岩古驿道上,172级台阶从悬崖上挂下来,上有岩崖高耸,下面是金沙江的湍湍急流,这里曾是云南通往四川的咽喉,顺江而下去往绥江、宜宾。古道已被公路取代,没有了背夫,只剩下当地的孩子们每天上学经过,也许他们每天从这里气喘吁吁地爬上去时,能感受到祖辈曾经的生活是如此的艰难。

沿着金沙江的铜运古道大多是这样从悬崖上凿出来的。起自东川小江口经巧家县进入永善,从码口经大兴、黄坪、黄葛树(今黄华)、雾基、井底(今县城溪洛渡镇)、吞都、佛滩、桧溪至绥江、宜宾。还有一条路是从昭通经永善老县城莲峰至黄坪,与沿江大道会合。黄坪在清代是“滇铜京运”的大码头,通航时可以从这里船载直下苏杭,转大运河入京,枯水季节则走陆路,人背至宜宾装船。

早在3000多年前的殷商时期,青铜文明就在中原一带兴起,那些存在于博物馆中的青铜器见证着中华民族的古老文明。那么,青铜是从哪里来的?青铜是一种含有锡、铅、锌的铜,而中原的铜矿中并不含有这些金属元素,3000年前的冶金工艺也不可能产生合金。专家说含有这些元素的铜矿只在云南有,而且就在金沙江流域。那么是不是说3000年前,人们就通过金沙江下游的水路、陆路把铜运往中原,创造了青铜文明呢?当然,这还需要专家学者的研究。

春秋战国以后,银和铜成为中国的主要货币,一直到20世纪上半叶。《天工开物》记:“凡银中国所生,合浙江等八省所产,不敌云南之半。故开矿煎银,惟滇中可永行也。” 清《滇海虞衡志》说:“中国银币,尽出于滇,次则岭粤花银,来自洋舶,他无出也。”铜也亦然,在清雍正、乾隆年间,京师及各省钱局铸币用铜多依赖云南(主要是东川)各厂供给,每年外运铜总量达六七百万斤。如此众多的矿产都要运往全国各地,再加上其它的商品以及来自东南亚、南亚的货物,这条黄金之路的繁忙可想而知。在时光的背后,一幅人背马驮、舟楫船载的景象悄然出现在乌蒙山、金沙江上,它始于何时,是两千年、三千年前,还是伴随着五千年的中华文明已不可考,但江水依自流淌,山路依旧弯弯。当金沙江上向家坝、溪洛渡等电站建设把古道淹没的时候,或者说给它带来新的生命的时候,最后在乌蒙山和金沙江的怀抱里,回顾一次这条消失在苍茫岁月中的黄金之路。

首站娜姑

铜——是地处金沙江支流以礼河边的娜姑的生命,因铜而生,随铜而逝。铜本身就是财富,中国几千年的货币就是一串串的铜钱,为了铸钱的需要,云南东川府(今会泽)的铜经过人背马驮,万里迢迢运往京城,从小江河谷中开采出来的铜京运第一站就是娜姑。

明清时,东川府产铜占全国一半以上,每年额定600万斤,运交京师专供铸币,京运之铜先集于娜姑,然后再转运昭通、四川泸州,经水路进京。东川府的铜成为大清帝国重要的经济支柱,小小的娜姑也成了中国版图上的经济重镇。

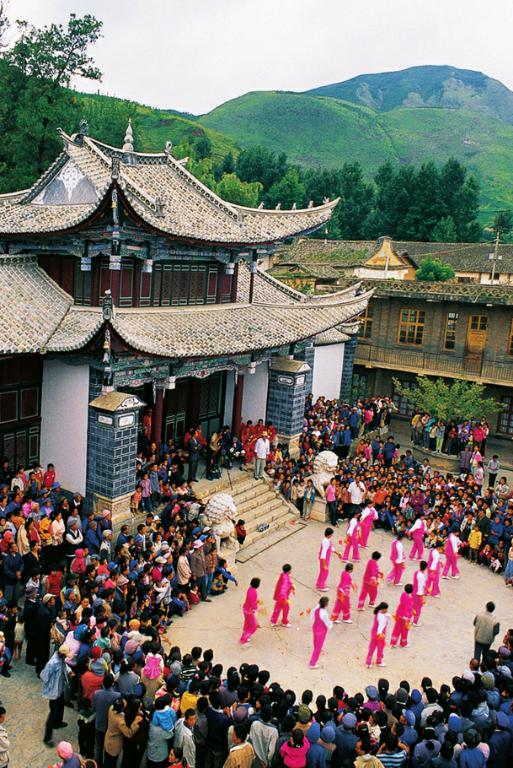

利之所在,趋之若骛。当年的娜姑是热闹非凡的,客栈、酒楼、妓院、赌馆,文官武将、富商大贾、贩夫走卒、矿工匠人不绝于道。各省前来押运、采购铜的官员、商人常驻于此,建起了会馆、庙宇,接待着本省同乡,供奉着本省神祗,就连洋人也跑来修教堂、传福音。一座乌蒙山中的无名小镇,一座因铜而荣的经济重镇,就这样繁盛一时。

娜姑的历史已逾千年,但她的真正崛起是在明清时期,也就是东川府的铜成为朝廷铸币的主要原料以后,一座山区小镇迎来了她最为繁荣的日子。有人把娜姑称为“东方旧金山”,那些“南京应天府”的人们,那些“上有天堂,下有苏杭”的人们,怀着对财富的渴望,走上了漫漫西行之路,落脚到他们完全陌生的大山深处,生根发芽,一代一代地延续下来。

如果说娜姑是一个点,那么铜运古道就是串起若干点的一条线,线的起点是分布在小江河谷中的铜矿,线的终点是大清帝国的京都北京。当年,会泽被称为“万里京运第一城”,而娜姑则是万里京运的第一站。

现在从东川到会泽有一条公路,要翻越大海梁子,被人们称为“云南第一坡”;两千多年来,娜姑有一条驿道,同样要翻越大海梁子,这又是什么样的坡呢?站在古道的制高点云峰村俯望磅礴乌蒙,娜姑的山绵延不断,层层叠叠,极像是大海在波涛汹涌、巨浪腾空时突然间凝固了下来。山的夹缝中隐约可见金沙江奔腾而去,江水在直射的阳光下与群山,与长天融为一色。古道就在山脊上,从江边蜿蜒而上。

大清乾嘉年间,每年三四百万斤(乾隆三年到七百万斤)京铜的驮运,就达20000余驮(每驮150斤)。而百倍于此的是,数十万吨重量的矿石、燃料、粮食、生活用品的长短途运输,不是人背、水运,而是靠马匹驮运来完成。古道上斑斑蹄印,那是何等壮观的一番景象,成百上千的骡马行走在茫茫无际的大海上,所不同的是它们脚下是厚重、坚实的土地。厚重的历史从这无语的大山深处突兀出来。苍凉的古道悠悠远远,铜运马帮清脆的铃声穿过千年的尘封,久久回荡在山谷之中。

200多年前,为了试办京铜水运,一条连通娜姑与三江口(金沙江、小江和以礼河)的更为艰险的路被开凿了出来,它就是石匠房古道。之所以叫石匠房,是因为在修筑这段驿道时,有石匠数百在此凿石数年方成,因而得名。从公路上隔着高深险峻的峡谷看去,对面就是当年连通北京的铜运古道。壁立的悬崖峭壁上,荒草杂树欣欣然攀岩附壁,倒也生机盎然。一段古道,随山势开凿,一排石洞散布在石壁间,时隐时现,蜿蜒数里,这就是古驿道的窗子,看上去这条通京古道只像山腰上的一抹淡淡的丝带。

这是在悬崖绝壁上开凿出来的道路,沿盐水河的河岸开凿,石匠房山涧这一段一面是几十米深的河谷,数公里的驿道全为人工一锤一钻凿开山石而成的隧道。隧道高约两米,在外侧洞壁上每隔几米,就开凿一个石窗,用于采光透气。如今,古道上已是人踪渺渺,只有高原的阳光从石窗中射进来,默默地洒在另一面洞壁和地面上。

“地崩山摧壮士死,然后天梯石栈相钩连。”李白的诗篇仿佛就是为石匠房而作。路是人走出来的,有了目标,路总会有的,古今都是如此。

行船金沙

如果说陆路是跨越历史的苍茫,那么水道却是充满岁月的沧桑。水道的历史同陆路比起来显得很短暂,从1743年正式开通,中间几起几落,也仅仅是200多年,至今仍然是一条难以安全通行的自然航道,总让人感到有几分失落与无奈。

金沙江从青藏高原奔流而来,穿越云南高原的崇山峻岭,形成了深切的峡谷,自古就被视为畏途,人们把金沙江称为“千古闭塞之江”。千百年前就有众多有识之士提出开千古闭塞之江,使之与长江黄金水道相连,片帆可达吴楚,舟楫直下东溟,但由于各种原因难以实现这一宏伟的想法。

到了明清时期,随着中原对滇铜等物资的需求日益增长,单靠陆路的人背马驮难以满足运输需要,水运成为封建王朝迫在眉睫的问题。为舒缓铜运艰难,确保京师及各省铸钱需要,经鄂尔泰首倡、庆复力主、张允随坚持,三任云贵总督不遗余力地奔走呼吁,开浚金沙江下游航道工程终于得以在乾隆五年(公元1740年)冬实施。开浚工程起自东川府小江口,迄至四川宜宾新开滩,全长650多公里。共征调云、贵、川三省民工80多万人,耗银数十万两,抽调府、厅、州、县官员任督察之责。

至1745年下段开通,1748年上段开通,历时八年之久的建设,千古闭塞的金沙江终于看到了舟楫,“舻舳相接,欤乃之声应山而响,而自蜀至滇商贾贸易者,亦络绎往来矣。”最盛时大小木船达一天200余只,下运贡铜,上运盐米,年运铜300余万斤。但实际上,限于当时的技术水平,金沙江航道上段一直没有真正开通,滇铜自小江口上船,直航川江,枯水期辅之于盘驳、吊滩等措施,可勉强通行。汛期一来,水势、滩险等情况根本不同,船毁铜沉事故陆续发生。于是只能把铜从陆路转运到永善县黄坪,再上船出川。

下段的通航也是季节性的,而且大量的险滩仍然难以通过。铜运朝廷规定须由知县或县丞亲自押运,如遇翻船事故,定罪不赦。据记载,就有2名知县因铜运翻船丧生,后朝廷又规定在18处险滩失事准予赦免。而逆江而上的船只更为艰难,全部要纤夫牵引行走,在金沙江畔,今天依然可以看见一条醒目的纤道在石崖上延伸,真实记录着金沙江上曾经舟船云集的繁忙和行船时的艰难历史。

不管是如何的艰难,从永善到宜宾的金沙江总算迎来了它最为黄金的年代——门泊东吴万里船。

建国以后,人民政府逐年清理航道,由下而上,逐年通船,至1975年,开通永善县黄华至宜宾的航道,开展客货运输。但金沙江航道危险的问题并未根本解决,几乎年年发生事故,随着沿江公路的开通,航运又基本放弃了。

虽然金沙江航运不再是永善走向通达的惟一途径,但还是这条江,担起的却是另一项新的使命,随着溪洛渡等大型水电站的建设,电力将取代过去的银和铜,让永善又一次走出茫茫的大山。

小镇桧溪

桧溪是隐匿在金沙江峡谷中的一个小镇,如果把正在修建的跨越金沙江和桧溪峡谷的长达970米的大桥从我们眼前移开,小镇给人的感觉就是深藏于大地的缝隙间,很少有人会来到这个偏远群山中的地方。这个夹于大江和它支流的一条小河间的镇子,周围被耸峙的岩崖所拥抱,在曲折的峡湾中稍远一些就难以发现它的踪影。

然而,桧溪曾是金沙江航运和通省大道的必经之地,川流不息的船队和商旅从这里经过,从这里走出群山进入锦绣的四川盆地。这个最初因地形四面高、中间低而得名窝心里的地方,在明末清初时因来往客商众多,形成了辐射金沙江两岸,滇川两省五县七乡的集市,窝心里因此更名为兴隆场。再往后,也许是文化人多了,嫌兴隆场名字太俗,就以环绕小镇的两侧长满桧树的小河为名,改名桧溪。

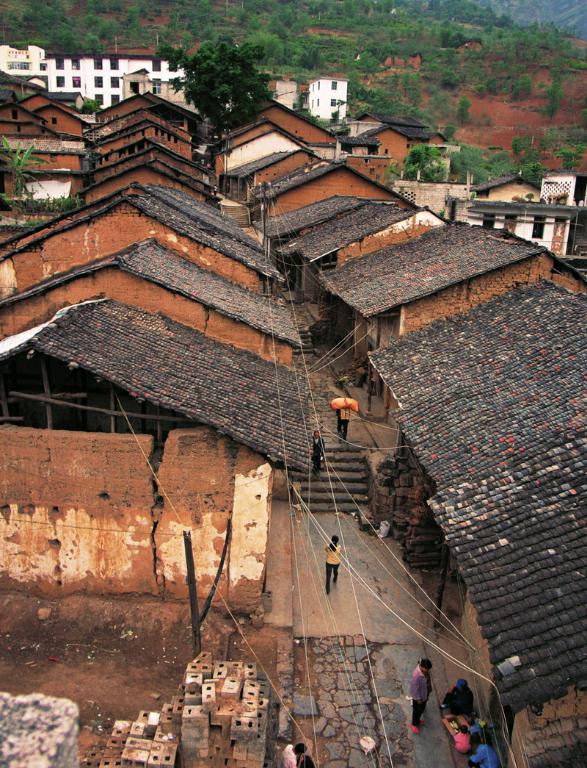

杜甫诗说:复道重楼锦绣悬。陆游诗说:人家避水半危楼。这就是峡江小镇桧溪的写照。从桧溪河的边上开始,层层叠叠的房屋依山而建,这些坡度能够容忍的建筑把山体覆盖了,再往上,两侧都是悬崖,使小镇再难以扩大分毫。远远望去,在时光流逝中,人们不断在逼仄的空间里翻新着小镇,数个世纪的堆积密密匝匝地陈列在江畔,从古老的木质吊脚楼到贴着瓷砖的“火柴盒”房屋。

桧溪人多以经商为生,如果不包括管辖的村组,小镇所在的桧溪村有4000多人口,而耕地只有225亩,不经商又靠什么谋生呢?据说1949年以前,桧溪镇上经商的超过5000人,大多从事川江货运,把产于永善等昭通各县的土特产品,花椒、魔芋、竹笋等贩运到宜宾、泸州、重庆,再运回盐、酒、棉布等日用品。直到如今,镇上的人家大多也还这样生活着,许多青壮年人沿着金沙江,到四川做生意去了。

小镇是一座迷宫,街道是一条条楼梯,曲折蜿蜒于房屋之间。老旧的吊脚楼已不是很多,只在一些偏僻的小巷中存在,偶然闯进这样的老街,希翼能看见一个嫩面水色的峡江女子,背着一个背篓,唱着民歌,爬上一座座吊脚楼。这样的景致看多了,总让人在时空中恍惚不已。从一线天光中望出去,浮现在空中的是大凉山和乌蒙山,山峰就在头顶。这山和旁边的房屋都是收腹而立的吧,不然会这般神气?我想。

街道两旁商铺很多,不管是新老建筑,不到赶场的日子,也能想见小镇的繁华,虽然它最为繁华的岁月已经过去了几十年。民国时桧溪在永善是最好的一个镇,整个昭通当时有两个商业发达的大镇,桧溪是其中之一,县一级的市场吞吐量都不如这里。桧溪过去有文庙、书院和永善最早的学校,有川庙、关帝庙、万寿宫、财神庙、禹王宫等许多寺庙,还有几千名四川等省的商人在这里经商,每到街场,戏台上还要演出川剧。

桧溪影响最大的家族是世袭的彝族安氏土司。这是一个据说绵延了2000多年的家族,清康熙三十四年(1695年)被授予阿兴土千户之职。土司府还在,只是面目全非了,如果不是石砌的拱门和房梁上隐约可见的绘画,很难想象这幢建筑是统治桧溪300多年的土司衙门。现在里面住的是普通村民,而土司后人听说是到凉山州博物馆工作去了,是一位研究彝族历史的学者。如果说残存破败的衙门很难看出安氏家族曾经的辉煌,那么镇后山坡上称得上雄伟的土司墓就见证着历史,尤其是高达7.5米的两根高耸的望柱,远远地站在金沙江的对岸就能看见它们的身影。

同所有依托道路而繁华的古镇一样,交通的改变使桧溪变得不再发达,岁月也在涂抹着它的模样,使种种美好的回忆不再。金沙江下游的向家坝电站正在建设着,几年以后桧溪将被淹没一半,包括头道岩古道。别时茫茫江浸月,我们还能感悟到峡江流传的风土人情吗?江畔何年初见月,我们还能回味到久远年代的历史风光吗?那天人合一的传统建筑群呢?那朴中出智、拙中藏巧的吊脚楼呢?见过了峡江中的小镇,以后也许会想念这个小镇,然后就有些遗憾和伤感,美好的憧憬夹杂着些许难舍的旧绪,时代在变迁,岁月在前行,事情大概就是这样。

桃源黄华

黄华建镇的时间不长,清初形成驿站,到清末才逐步发展成集市。但黄华老街很有味道,完好地保存了清末民初的式样,一条基本完整的云梯街,街头朝向金沙江,街尾面对金锁关。从高处望下去,古旧的青瓦房相连成片,川式的小天井比比皆是。

镇政府里有一幢西式的洋楼,是当年国民党的师长,后来成了土匪的龙奎垣的公馆,解放以后曾经是解放凉山的总指挥部。在黄华街上的这处公馆是龙奎垣冬季居住的,而后面山上的金寨村还有一座更为豪华的公馆,现在成了金寨小学和村委会。两处公馆的墙壁上都有许多枪眼,可见当年剿匪时的战况激烈。黄华镇后山是一架陡峭的山壁,称为金锁关,是从黄坪通往昭通的铜运古道的必经之地,地势险要,易守难攻。在剿灭龙奎垣匪帮的战斗中,7名解放军战士在阻击敌人时弹尽粮绝,因路况不熟被敌包围,最后在金锁关彪水岩上奋身跃下,牺牲6人,是堪比狼牙山五壮士的英勇壮举。黄华镇的七勇士广场,正是纪念此事。

由于黄华扼铜运古道的咽喉,金锁、黑铁、回龙三关是兵家必争之地。因此,在黄华、黄坪、大兴到码口沿江一带,就出现了众多的碉楼,作为江防的第一线堡垒。沿江行走,高耸的碉楼时时跳入眼帘,据说有上百座之多,它高大的身影在江边的小村里总显得是如此突出。我们来到水田坝村,这里地势平坦,紧靠江边。村里有几棵大榕树,在当地称为黄葛树,这也是黄华名字的由来,历史上因榕树众多地名一直称黄葛树,1938年以黄葛树繁华之意更名黄华。小村在榕树掩映下很静谧,周围的砂仁开放着串串白花。比榕树还要高的就是碉楼,十来户人家的小村里竟有5座。在这里伫立了百年的碉楼是那么的沧桑与古旧,但依旧坚挺。没有人知道这些碉楼的来历,因为它们都已经换了主人,也不再具有当年的战争用途。

一个曾经战乱频生、土匪出没的地方,如今是人民安乐、富裕。作为百年来战争记忆的碉楼如今被层层果园所环绕。虽然碉楼依旧,但也只是满坡绿色中的点缀。陡峭的金锁关环抱着黄华镇,金沙江畔风光如画,古人说过:桃花源里可耕田。